Уникальное явление в русской геральдике – город, который выбрал своим геральдическим символом древнее славянское божество Велеса. И неспроста – ведь само название этого места Волосово непосредственно связано с Велесом. В современной Ленинградской области расположен единственный в России населенный пункт на гербе которого изображен древний дохристианский языческий бог – Велес, а также сразу две его главные ипостаси в виде хозяина леса ... Читать далее »

Архивы с метками: этимология

Кельтская богиня реки Сены

Название французской реки Сена (Seine) происходит от кельтского (галльского) слова Sēquana, в честь кельтской галло-римской богини реки Sēquana. Бронзовая статуэтка богини-целительницы Sēquana была найдена Анри Коро у истока Сены вместе со статуей фавна в 1933 году. Статуэтка богини высотой примерно 30 см (1 фут) сейчас находится в Археологическом музее Дижона. Бронзовая статуэтка кельтской богини реки Sēquana с диадемой на голове, ... Читать далее »

Тульские археологи нашли клевец конца XVI – начала XVII века

Археологи тульского музея-заповедника «Куликово поле» при изучении Большой русской засечной стены обнаружили уникальное холодное оружие конца XVI — начала XVII века Редкий образец холодного оружия — клевец, случайно нашли на территории засек в Щекинском районе. По словам учёных, уникальный артефакт мог принадлежать представителю высшего сословия – князю или воеводе Смутного времени. «По предварительным данным, клевец датируется концом XVI – ... Читать далее »

Куда несёт нас рок событий

Что я в сплошном дыму, В разворочённом бурей быте С того и мучаюсь, что не пойму — Куда несёт нас рок событий. С. А. Есенин. Письмо к женщине. В нашем словаре есть слова, которые сегодня мы совсем не связываем с речью. Если неспециалисту сказать, что зарок, отрок, порок, пророк, срок, урок, роковой, рокот, нарочно восходят к общему корню, которым обозначалась ... Читать далее »

Занимательные русские фразеологизмы

Некоторые старинные поговорки возникли не на пустом месте. Народ подмечал самые интересные факты и облачал их в слова. Сразу и не разберешь, почему у кого-то семь пятниц на неделе, а кто-то дошёл до ручки. Заодно можно узнать, почему на Руси использовали молоко при тушении пожаров, плевались репой и другие любопытные факты. Откуда появился фразеологизм «дошёл до ручки»? Сегодня, когда о ... Читать далее »

Римские провинции

Римские провинции (лат. provincia, мн. provinciae) были административными регионами Древнего Рима за пределами Римской Италии, которые контролировались римлянами во времена Римской республики, а затем и Римской империи. Каждой провинцией управлял римлянин, назначенный губернатором. На протяжении веков это была крупнейшая административная единица иностранных владений Древнего Рима. Благодаря административной реформе, инициированной Диоклетианом, он стал административным подразделением третьего уровня Римской империи, или, скорее, ... Читать далее »

Улыбка — зеркало души

Древнеримский оратор и автор великого множества крылатых латинских афоризмов Марк Тулий Цицерон (106–43 гг. до н. э.) сказал: «Vultus est index animi» — «Взгляд – показатель ума». Со временем фраза изменилась: «Лицо — зеркало души». Знаменитый русский писатель Лев Толстой считал «Глаза — зеркало души». Несомненно, в лице, взгляде, глазах и улыбке человека, как в зеркале, отражается хорошее настроение, внутреннее ... Читать далее »

Министр — слуга

О министрах: этимология Не должно удивлять, но удивляет, что латинское слово «minister» (род. падеж ministri) означает «низший, слуга, помощник священника» (в средневековой латыни «священник»), «слуга, помощник, подчинённый». Латинское министр (minister — слуга), гало-роман. *misterium, ministerium — служба. В 13 веке министр (minister), «человек, посвященный на служение в христианской церкви, священнослужитель»; также «агент, действующий от имени начальника, тот, кто действует по ... Читать далее »

Об именах, отчествах, прозвищах и фамилиях

1. Наименование Если начать приглядываться к фамилиям окружающих нас людей, то очень быстро приходишь к мысли, что мы крайне мало знаем о своём историческом прошлом. Иногда только из фамилий можно узнать, какие не крестильные имена давали детям их родители, какие прозвища бытовали наравне с крестильными именами. Вычленяя основы из родовых имён, можно узнать много слов, которые не отмечены в словарях. ... Читать далее »

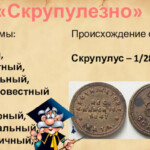

Скрупулёзный и дотошный

Скрупулёзные измерения Есть в русском языке такое словечко скрупулёзный, которое многие даже затруднятся правильно написать: скурпулёзный? скорпулёзный? От какого корня оно происходит и как вообще появилось в нашей речи? Сегодня скрупулёзность – это «въедливый, доскональный подход к делу, тщательность, аккуратность до мелочей». Скрупулёзного человека можно назвать педант или даже зануда, он уделяет избыточное внимание незначительным деталям, проявляя порой неуместную дотошность. ... Читать далее »

О, голубка моя!

В мировой культуре образ голубя уже давно воспринимается как символ святости, мира и надежды. Голубь, был символом этрусской богини любви и здоровья Туран (Turan), подобной греческой богине любви Афродите и римской Венере. В мифологии этрусков богиня Туран была владычицей всего живого на земле, её корону украшал венок из ярких цветов, щебечущие птицы, воркующие голубки, рядом с богиней Туран часто изображали ... Читать далее »

Британские географические названия

В лингвистике географические названия называются топонимами. Они относятся к именам собственным, но имеют много существенных отличий. Топонимы очень устойчивы, они существуют веками и тысячелетиями, не претерпевая почти никаких изменений. В географических названиях заключены архаизмы, диалектизмы, слова из других языков. С топонимами связаны народные легенды и мифы. И, конечно, топонимы ярко отражают географические особенности страны. Научная дисциплина о топонимах – топонимика ... Читать далее »

Этимология в реконструкции материальной и духовной культуры древних славян.

Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования Олег Николаевич Трубачев. Часть II СЛАВЯНСКАЯ ЭТИМОЛОГИЯ И ПРАСЛАВЯНСКАЯ КУЛЬТУРА ГЛАВА 8. Этимология в реконструкции материальной и духовной культуры древних славян. Подвижность и оседлость — капитальная культурная оппозиция, в то же время нет ничего более относительного, чем эта оппозиция. И у кочевников-скотоводов подвижность отнюдь не имеет характера беспредельных миграций, но укладывается в рамки ... Читать далее »

Изоглоссы внутри ареала сатэм. Daco-slavica

Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования Олег Николаевич Трубачев Часть I ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН И ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОБЛЕМА ГЛАВА 4 ИЗОГЛОССЫ ВНУТРИ АРЕАЛА САТЭМ. DACO-SLAVICA Оценив в предыдущем отнюдь не периферийную и не внеиндоевропейскую природу процесса е-о-а → а в индоиранском, мы коснёмся в интересующем нас плане консонантной проблемы кентум/сатэм. Собственно говоря, в силу занятий славянскими древностями мы уделим внимание лишь ... Читать далее »

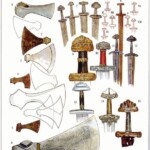

Древнерусское оружие IX — X веков

Славяне и скандинавы. Под редакцией Е.А. Мельниковой. Москва: Прогресс, 1986. Авторы А. Н. Кирпичников, И. В. Дубов, Г. С. Лебедев. Русь и варяги (русско-скандинавские отношения домонгольского времени) Новые аспекты культурно-исторического процесса и новые виды источников. Древнерусское оружие IX — X веков С мечами, в IX–X веков составлявшими важную статью западноевропейского, каролингского экспорта как в скандинавские, так и в славянские страны, ... Читать далее »

Вооружение славян

Любор Нидерле. Славянские древности. Книга вторая. Жизнь древних славян. Глава XI. Военное дело. Вооружение славян. На первый взгляд кажется, что в отношении вооружения древние славяне до самого конца языческого периода были крайне бедны. В славянских погребениях IX и XI веков оружие встречается очень редко (38), к тому же в ряде древних сообщений о славянах говорится так, как будто у них ... Читать далее »

Этрусский бог Сатре

В этрусской мифологии бог Сатре (бог Спаситель, бог Сеятель Жизни) почитался этрусками как «бог Небесной долины», божество изобилия и плодородия, бог посевов, покровитель земледелия. Римляне позаимствовали у этрусков бога Сатра, и ввели его в пантеон своих богов, в латинском варианте, он стал именоваться Сатурном. Читать далее »

Этрусские прорицатели

Вегойя — нимфа-пророчица этрусской мифологии, стала злым гением этрусков. Она предрекла восемь веков их существования, что сказалось на сопротивляемости этрусков римской военной экспансии. Ожидание конца своей страны и народа не могло не влиять на боевой дух воинов, тем более что всеобщая гибель и поражение были давно предсказаны. Читать далее »

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории