Кудесы — народные представления, которые разыгрываются ряжеными на святках, а сами ряженые носят древнее название кудесников. Это название существует в некоторых местностях Новгородской губернии.

Слова из санскрита «Риг-Веды»: Куд, кудати, кудат, кудда, куддата = cud, cudati, cudat, cud-da, cud-data — побуждать, подстрекать, помогать, просить, ходатайствовать по просьбе, попросить. Кудаяти — codayati — ускорить просьбу, вызывать быстрое действие, побуждать, подстрекать, (RV.)

Куд, кудаяти – kud, kudaiati — лгать (родственные слова в др. рус. яз.: КУДО – чудо, кудесы – чудеса, кудесник. КУДЪ – вождь).

Из истории слов «кудесник» и «чудак».

Эти слова не просто так очень похожи, «чудак» и «кудесник» — исторические родственники. Нужно восстановить этимологическую цепочку. Итак, известно XI–XVII вв. «кудесник» ‘волшебник‘ происходит от др.-русс. «кудесъ» — ‘колдовство’, отсюда мы выходим на «чудеса» < от «чудо», связанного с глаголом «чудити» ‘удивлять‘, от которого образовано слово «чудак», известно только с XVIII века.

То есть здесь заметно два смысловых направления:

1) чудить, чудак — это то, что удивляет, не всегда это высшие силы;

2) чудеса, кудесник — связь с колдовством, чародейством. Первая группа слов близка к человеческом проявлениям, а вторая — к тому, что находится за гранью понимания. Нет сомнений, эти слова происходят из одного первого смысла. Но какого?

П. Я. Черных считает, что праславянский корень *cudo восходит к индоевропейскому *keud- ‘слава, репутация’ (видимо, обращение к высшим силам через прославление). А. К. Шапошников уточняет, *keud- восходит к глаголу *kēu- ‘слышать, замечать’. От этой основы происходит и глагол *чути (чуять) ‘слышать, видеть, обонять’, с которым связаны более привычные для нас слова «чуять», «чуткий», «чувство», «чувствовать».

Так что отправной смысловой точкой считается и.-е. *kēu- ‘слышать, замечать’. Можно сказать, что чудака и кудесника объединяет чуткость и восприимчивость.

Куд — стар. и северный злой дух, бес, сатана; волхвованье (ворожба, колдовство), чернокнижье. Кудесить, волхвовать, колдовать, заниматься чарами, ворожбой, заговорами, чернокнижием.

Кудесы, упоминаемые ещё в Стоглаве, являются одним из древних видов зарождающейся народной драмы; эти представления носят преимущественно сатирический характер и часто являются даже кощунственными. Иногда Кудесы заключают в себе ряд сцен из народной жизни, например диалог глупого барина с плутом слугой или старостой, разбойником, похороны одного из ряженых и т. п.

Эти народные сцены однородны с средневековыми немецкими играми на Масленицу (Fastnachtsspiele), французскими soties и итальянскими импровизированными представлениями (см. Commedia dell’arte). Ср. П. Морозова «История русского театра» (1889, I, стр. 8 и след.); А. Веселовский, «Старинный театр в Европе» (1870, стр. 404 и след.).

Мнение о Кудесах, как о музыкальном инструменте вроде шаманского бубна, высказывал Владимиров в статье: «Несколько данных для изучения сев. великор. нар.» (1878, стр. 38).

28 января.

Православный календарь: День преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника, Прохора и Гавриила Сербских.

Народные приметы: «Ночь звездистая на Павла – к урожаю льна. Если на Павла ветер – год будет сырой. Если на окнах появились ледяные узоры в виде ржаных колосьев завитками вниз, а не торчком – к урожаю. Звезды «сыплются» с неба – к морозу. Если звезды сильно блестят, то быть морозу, а коли звезды тусклые, то будет тепло. Звездная ночь сулит добрый урожай льна. Если с севера показались тучи, то оттепели не жди. Снежный буран днем на Павла предвещает крепкий мороз ночью.»

На Руси этот день назывался Днём ведунов. В старину считалось, что в этот день ведуны могли передавать ученикам свои способности. В День ведунов остерегались порчи, которую они могут наслать.

ВЕДЬ, ВЕДУН. Слова «вѣдь», «вѣдовьство», «вѣдьство» в значении «волхования», а также «вѣдун» («вѣдунья», греч. γνώστης — гностис — знающий) отмечаются только в русских памятниках – в летописях и грамотах.

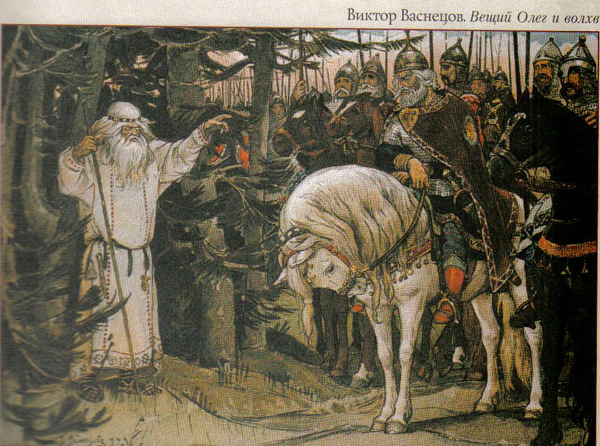

Ведуны, волхвы, вещуны – это гадатели, знахари, пророки, предсказатели, ведающие прошлое, настоящее и будущее. Волхвы приносили богам жертвы, составляли календари, обладали даром предвидения, таинственными знаниями — ведами, а также хранили в памяти историю племён и стародавние предания, мифы.

Известны волхвы‑облако-гонители, которые предсказывали и своим магическим действием создавали необходимую людям погоду. Были волхвы‑целители, лечившие средствами народной медицины, позднейшие церковники признавали их врачебные успехи, но считали грехом обращаться к ним за помощью.

Известны из истории и волхвы‑хранители, которые изготовляли различные амулеты‑обереги и изображения языческих богов. В древние времена на Руси существовали и женщины‑волховы, ведуньи (от древнеславянского слова со значением «ведать» — «ведьмы», «знать», «колдовать»).

Ведьма, корень -вед-; ведать — «знать»

Ведьмы – колдуньи, обладательницы магического знания. Люди наделяли их способностью насылать грозовые тучи, вихри, град, а также похищать росу, дожди и небесные светила, помещая их в сосуд. Колдовству ведьм – женщин, вступивших в союз с дьяволом ради обретения сверхъестественных способностей, – приписывали засуху, неурожай, внезапные эпидемии. Ведьмы могли летать, оживлять любой предмет, делаться невидимыми, оборачиваться кем угодно. Ведьм представляли безобразными старухами, хотя они могли принять облик юной красавицы. Атрибутами ведьмы были ступа с метлой, кочерга, волшебные травы, в помощники себе они брали летучих мышей и чёрного кота.

Ведьмы слетались на шабаш верхом на метле, на козле или свинье. Обычно они устраивали сборища на Лысой горе на Афанасия‑Ломоноса, а также в ночь на Ивана Купалу и на Коляду, а в Новый год их можно было увидеть кружащимися в вихре снега вместе с прочей нечистью. Ведьм наделяли знахарскими способностями. Они могли изготавливать яды и приворотное зелье, предсказывать будущее.

По народным представлениям, казнь ведьм была необходима для прекращения губительной засухи или мора, как правило, их сжигали на кострах.

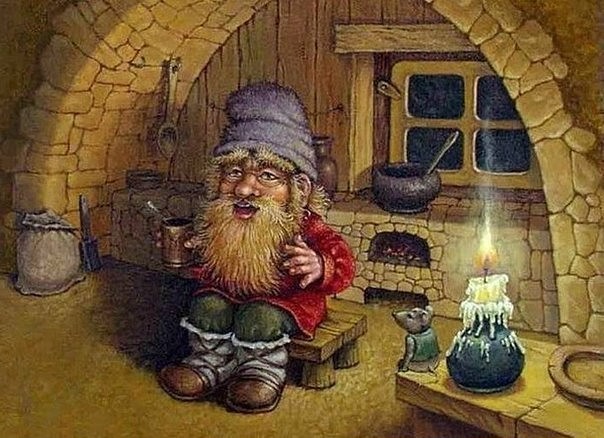

Кудесы — день угощения домового, празднуется 28 января. Домовой — запечник, прибаутник, сверчковый заступник. Название праздника — кудесы (бубны) — указывает на то, что наши предки общались с домовым или же просто веселились, услаждая слух музыкой:

Дедушка-суседушка!

Кушай кашу, да избу храни нашу!

На следующее утро эту кашу нужно скормить птицам, оставив её в кормушке для птиц или разбросать вблизи стаи. При этом мысленно нужно произнести: «Земле — добро, птицам — пища, домовому — поклон, а мне (ваше имя) и моей семье — защита и благополучие.»

Если Домовой дедушка-суседушка на кудесы останется без гостинцев, то из доброго хранителя домашнего очага, он превратится в лютого злого духа. После ужина оставляют за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полночи, когда домовой придёт ужинать. Оставляя кашу, приговаривают:

Хозяин-батюшка, прими нашу кашу!

И ешь пироги — наш дом береги!

В сей день почитается как сам Велес — бог богатства, скотоводства и плодовитости, так и его воинство.

В др.-инд. Vala (тохар. wäl, walo — «царь», слав. volstъ, рус. «власть, владыка»), удерживает дождевых коров в ледяной пещере Зимы, а Индра сражается с Валой и убивает его, рассекая на части и разбрасывая их в разные стороны, освобождает небесных коров (=тучи), проливая дождь.

Рассказывается о происхождении велесичей, детей и небесных воинов Велеса, называли Сварожичами.

Волос – волосатый, волохатый; отсюда – волхв – тоже волохатый, т.е. одетый в медвежью шкуру (?). С Волосом связано – Волосынь, т. е. сыновья Волоса.

Слово волхв родственно ст.-слав. влъснѫти — «говорить сбивчиво, неясно», из чего следует, что главным средством магической практики волхвов было слово, волхвы были прорицателями и лекарями.

Сияние Волосынь (Плеяд) предвещает удачную охоту на медведя. Первоначально, в далеком охотничьем прошлом, Велес мог означать «духа убитого зверя», «духа охотничьей добычи», т. е. бога единственного богатства первобытных охотников.

В древнеславянской мифологии противником верховного громовержца Перуна был повелитель низин, загробного мира, связанный с властью и богатством *Velunъ — «божество низин», обитающее на равнине, под горой, в низине, на пастбище, где на зелёных лугах пасётся скот, Праславянское *Velunъ , *Velesъ, др.-рус. Велес, Волос — скотий бог, имеет индоевропейскую проформу *uelu-n-, и родственно хеттск. uellu– «пастбище, луг (умерших), потусторонний мир древних, в виде поля, луга, равнины, тохар. Awalu — «мёртвый», лувийск. ulant — «мёртвый», исл. valholl — «вальхалла», литов. vëlë — «душа умершего», velines, лат. velu laiks — день поминовения умерших.

При переходе к скотоводству хозяин леса и повелитель лесного зверья — Медведь мог быть переосмыслен в покровителя одомашненного зверья, стал «скотьим богом».

Небесное войско Велеса сошло с небес на Землю и поселились между людьми: это древние богатыри — духи пращуров, а также духи лесов, полей, вод и гор. Те из них, кто попал в лес — стали лешими, кто в воду — водяными, кто в поле — полевыми, а кто в дом — домовыми.

Домовой — добрый дух, хранитель дома и достатка. Обычно он — рачительный хозяин — бережливый (в др. рус. яз. — Рачати — беречь, хранить; от слов санскрита: rac; rach — беречь).

Иногда домовой вредничает, шалит, если ему что-то не по нраву, прячет ваши вещи, а чтобы они поскорее нашлись, надо сказать: «Домовой, домовой, поиграл и отдай!» и ваша потеря вскоре найдётся сама собой. Домовой пугает тех, кто не заботится о домашнем хозяйстве и скоте.

В некоторых областях праздник отмечается по новому стилю — 10 февраля.

Совершенно очевидно, слова «чужой», «чужак», «чуждый», «чужеземец», «отчуждать», «вчуже» и д.т. входят в одно лексическое гнездо. Менее очевидна их связь с таким словами, как «чудо», «чудище», «чудеса», «чудотворец», «чудесный», «чудной», «чудак», «чудачить» и пр.. Современный человек почти не видит их взаимосвязи, попробуем её обозначить.

С самых древних времен понятия «свой» и «чужой» противопоставлены в человеческом сознании. В чужом всегда таилось неведомое и таинственное, а потому – опасное и враждебное, непонятное, страшное.

Греческое слово gigas (gigantos) первые переводчики на славянские языки переводили как «щудъ» или даже «щудовинъ». Очень похоже на «чудо», но не в смысле волшебных сюрпризов, а в значении «чудо-юдо», «чудовище».

Русские народные сказки сохранили для нас синкретичные представления предков о чужом и чудовищном, запечатленные в образах Змея Горыныча и других «сказочных» персонажей. У Змея Горыныча несколько голов, чаще всего три, но бывают сюжеты, в которых упоминаются семи-, девяти- и даже двенадцатиголовые Змеи. Многоголовость змея указывает на то, что этот «Змей» приходил на Русь несколькими ордами, участвовал в битвах и терял головы, на месте которых вырастали новые. Тело Горыныча покрывает чешуя, которую невозможно пробить оружием (доспехи? латы?), на лапах у него большие когти с металлическим отблеском, сам он огромен (вспомним греческое слово gigantos). Змей Горыныч способен летать и извергать огонь. Его кровь, пролитая на землю, выжигает ее так, что на том месте ещё долго ничего не растет.

Несомненно, что в образе многоголового змея-дракона сконцентрировались в народном сознании мифологические черты многочисленных неприятельских орд, совершавших набеги на Русь и выжигавших родную землю огнём и мечом.

О происхождении прозвища Змея – Горыныч – можно сказать, что оно произведено от слова «гора» (Горыныч — сын Горы). Змей живет в горе, что уже само по себе является чуждым равнинному мировоззрению восточных славян. Другой смысл, который можно усмотреть в прозвище чудовища, – Змей огнедышащий, то есть при его нашествии горит земля-матушка, горят деревни и нивы. Змей приносит огонь и горе. То есть Горыныч ещё и – «горе приносящий» (ср. формы «горевать», «пригорюниться», «горючий»).

Связь слов «чужой» и «чудовищный» хорошо видны в образе Змея, она долго держалась в мифологическом и поэтическом народном сознании, даже когда эти понятия окончательно разделились в лексике. Частичное содержание «жуткого, чудовищного» перешло в книжное прилагательное «чуждый», тогда как разговорная форма слова «чужой» более спокойно, выражает имущественные отношения, тогда как высокое книжное «чуждый» и до наших дней сохраняет оттенки значения «непонятный», «неприемлемый», «инородный».

В заключение этих соображений необходимо сказать, то они не поддерживаются официальной этимологией.

Св. ГЕОРГИЙ Победоносец помогает тем, кто рискует своей жизнью, защищая Отечество

В словарях можно прочитать, что слово «чудо» известно в древнерусском языке с XI века. Этимологически восходит к индоевропейскому корню (s)keu-, означающему «проникаться уважением, почтением». В этимологических словарях «чудо» сближено со словами «чуять, чувство». С другим титульным согласным от того же корня имеем формы «кудеса», «кудесник».

А прилагательное «чужой» в русский язык вошло как переосмысление самоназвания германцев. Немцы именуют себя «дойч» (deutsch), а свою страну Дойчланд. Лингвисты скажут вам, что это имя выведено из германского: teut «тьют» (люд, народ) от протогерманского:*Þeudā (кельтское Túatha Dé Danann -«народ богини Дану»). Словом teut называли себя группы германских племён – готы. И ещё вам скажут лингвисты, что «тьют» на Руси превратилось в «чудь», слово, которым нередко называли северных иноязычных соседей. Вот откуда возникли в нашем языке слова «чужой», «чужак», «чуждый», а также топоним Чудское озеро, напоминающий о Ледовом побоище. (А. Пасхалов, «Удивительная этимология«)

Так почему же в словах «чужой» и «чудной» так много общих сем? Всё «чужое» до некоторой степени является «чудным», иногда – «чудесным», а иногда – «чудовищным». Лингвисты считают, что в результате внешнего сходства в народной этимологии произошло и переосмысление внутреннего содержания этих слов.

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории