Этногенез и культура древнейших славян.

Лингвистические исследования

Олег Николаевич Трубачев.

Часть III

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДРЕВНЕЙШЕЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН

ГЛАВА I

Свобода — *svoboda — как принадлежность к кругу ‘своих’, к своему роду.

Долголетний уже опыт привёл меня к убеждению, что надо стремиться преодолевать монографизм темы и, наоборот, всячески развивать то, что можно обозначить как полигональность исследования, то есть действовать примерно так, как советовал добрый советчик — создатель «науки о хорошей работе» — праксиологии — польский академик Тадеуш Котарбинский: не взирать на предмет всё время из одного и того же окна, а вглядываться в него каждый раз из нового окна…

Ближе к своему личному опыту могу засвидетельствовать, что оправдал себя полностью и, кажется, нашёл понимание примененный в своё время подход к проблеме реконструкции состава праславянского словаря через реконструкцию праславянского состояния лексики каждого славянского языка. Я избрал этот путь и для исследований славянского этногенеза, рассматривая его как частный этногенез в отношении совокупного — индоевропейского этногенеза. Не могу, правда, сказать, что избранный путь вызвал дружное одобрение, однако не думаю, что это должно меня остановить. Сейчас ставится вопрос о реконструкции праславянской культуры как диалектного варианта древней индоевропейской культуры, следовательно, задача воссоздания элементов, или фрагментов обеих культур, одной как бы через другую.

Этимология всегда стремится к реконструкции того, «jak słowo się czyta w sobie samem?» [*], как сказал поэт. *. Имеются в виду стихи польского поэта Циприана Норвида, которые А. Брюкнер избрал эпиграфом к своему «Этимологическому словарю польского языка»:

И хоть все говорим, но не все мы готовы,

Чтоб спросить себя, как же читается слово

Изнутри, и судьбы его дальний полёт

Разглядеть, полюбить только редкий дерзнёт.

(перевод мой. — О.Т.).

Естественно поэтому ожидать от этимологии информации как бы изнутри праславянской идеологии и в каком-то приближении воссоздавать взгляд древнего славянина на себя и окружающий мир. В этой посылке уже дана постановка вопроса о ключевой важности слова ‘свой‘, по сведениям этимологии, действительно пронизывающего древнейшую и социальнокультурно весомую лексику славянского и других индоевропейских языков, особенно на древней стадии.

Известная концентричность аспектов ‘славянский’ — ‘индоевропейский’ проявляется, таким образом, уже здесь. Но в то время как для ряда языков то, что можно назвать ключевой позицией и.-е. *su̯e-, давно утратило актуальность и стало мёртвой архаикой, для славянского и русского это остается жизненным, пусть и преобразованным явлением языка и культуры. Так, русск. свой характеризуется до сих пор выдающейся частотой употребления, входя в первые три десятка наиболее частотных русских слов.

Лингвистам известна выделяющаяся своим архаизмом особенность местоимения ‘свой’ в славянском — отсутствие оппозиции ‘коллективное’ — ‘индивидуальное’, то есть возможность говорить я — свой, ты — свой, мы — свой, столь отличная от узуса (лат. usus «применение, обычай, правило») древних и новых языков индоевропейской Европы, что всякое отступление от нее обязано чужому влиянию: Нынѣ отпущаеши раба твоего, владыко (книжное, евангельское. Лук. II, 29) обнаруживает воздействие иноязычных образцов типа — Nunc dimittis servum tuum, Domine. Балтийскому тоже известно древнее индоевропейское недифференцированное употребление местоимения ‘свой’ (лит. savo) во всех лицах и числах, и все же в балтийском амплитуда участия слова ‘свой’ в социальной лексике несколько ýже, чем в славянском; достаточно взять этносоциальную этимологическую природу славянского названия свободы — *svoboda — как принадлежности к кругу своих, к своему роду, уводящего нас в идеологию древнего рода и столь отличного идейно от лит. laisvė ‘свобода’.

Постепенное развертывание главной культурной оппозиции ‘своё’ — ‘не своё’ погружает нас в самосознание и мировоззрение древнего человека, поскольку, с одной стороны, доместоименная этимологическая реконструкция слав. *svojь, и.-е. *su̯e-/*su— воссоздает семантику ‘род, свой род’, а, с другой стороны, капитальная и еще недооцениваемая нашими индоевропеистами и культурологами дихотомия всей картины мира прежде всего на ‘своё’ — орр. ‘не своё’ подводит к пониманию этой картины нашими предками как выразительно антропоцентрической и во многом антропоморфной. Известное учение о трёх мысленных мирах древнеиндоевропейской культуры (Гамкрелидзе — Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы, passim) утрачивает свою актуальность, переставая в нашем мнении быть единственным принципом, конституирующим древнее мировоззрение.

В бесхитростном сочинении XVIII в. — «Истории славено-болгарской» Паисия Хилендарского содержится призыв: Ты, болгарине, не прелащаи се! Знаи свои родъ и зикъ. Этот призыв замечателен тем, что в нём, как в едином сгустке, запечатлена квинтэссенция всей нашей реконструкции, вплоть до такой интимной и почти забытой особенности глагола знать, как первоначальная отнесённость к человеку, кровному родственнику.

Перед нами первая заповедь ещё древнеродового устройства праславян — знаи свой родъ; более того, нельзя не видеть очевидного индоевропейского прошлого этого текста, после снятия славянского новообразования или древнего диалектизма, каким представляется слав. ‘rodъ. В итоге довольно простой реконструкции мы получаем правило жизни, сформулированное в виде индоевропейской figura etymologica: *g̑nō- su̯om g̑enom ‘знай свой род’.

Кем же были по преимуществу эти древние племена славян, живших родовым укладом? Нестройной массой людей, бездомными бродягами, жителями лесов, как их рисуют древние хронисты и историки-позитивисты нового времени? Здесь вступают в вопиющую коллизию чужие письменные источники с их «образом врага» — богомерзкого грабителя-славянина — и данные языкознания, топонимии, которые говорят нам, что даже в Греции, которую славяне безусловно ограбили и «отняли у римлян», согласно ламентации одного современника, они не забыли навыков корчевания, земледелия, способного торговать излишками своего производства. Славяне были и остались земледельцами.

Конечно, мы не вправе преувеличивать уровень древнего славянского земледелия. Он был низким. Это очень важный момент славянской культурной истории. Суровая необходимость гнала славян на Балканы, на юг, причём не одна только жажда нажиться грабежом, но и экстенсивный характер их земледелия [1]. Вынужденно подвижный образ жизни, в свою очередь, лишь содействовал сохранению относительно примитивного уровня земледельческой культуры. Эта многократно воспроизводимая ситуация приобретала как бы смысл «славянского рока«, в связи с чем один западный исследователь пишет:

«При этом лучше понимаешь скудость материальной культуры славян этой эпохи. Речь идёт прежде всего о земледельцах, скотоводах, занятых поисками новых пространств. Эта потребность в территориях, связанная с земледелием, которое было оседлым только наполовину, истощало тогда их ресурсы. Точно так же впоследствии русский народ истощит в значительной степени свои возможности в обширном колонизаторском движении, которое подвигнет его на освоение в течение нескольких веков огромных просторов Евразии. Это одна из основных причин, объясняющих задержку его развития и медленность его созревания по отношению к народам Западной Европы» [2, с. 161].

В эпоху, современную праславянскому, довольно низкий уровень земледелия был более или менее общим для всех. Мы должны рассматривать его, в частности, по доступным свидетельствам лингвистической реконструкции, не с высоты последующего развития, а в плане древнего состояния, тогдашних успехов, которые были по-своему велики, тогдашних центров земледелия, которые определяли эти успехи.

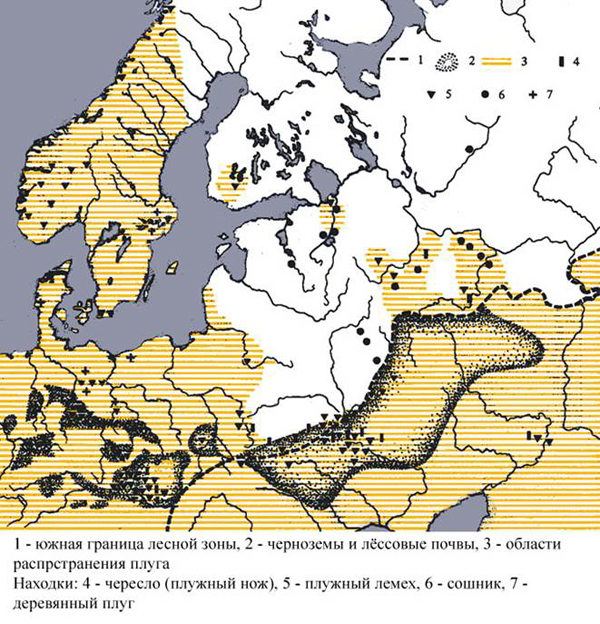

территории находки плуга и сохи

С разных сторон поступают указания на то, что вероятным центром применения и распространения плуга был бассейн Дуная в Европе, ср. [3, с. 250]. Названия, близкие слав. *plugъ, распространяются первоначально только в языках дунайско-приальпийской области [4, с. 48 и сл.]. Герм. *plōg- явилось инновацией, более старые названия сохранялись на перифериях германского ареала, а источником, по-видимому, послужило славянское название, новообразование, пришедшее на смену более древнему слав. *ordlo, русск. рáло, ср. также любопытное тематизированное орáло от глагола орать, тематизация которого очень напоминает лат. arātrum от глагола arāre. Славянский объединяет с балтийским только древнейшее индоевропейское обозначение пахотного орудия *arətlom/*arətrom, то есть архаизм, общий также для ряда других языков.

В центральноевропейском новообразовании *plou̯o-/*plou-g- балтайский не участвовал. Новообразование это запечатлело какое-то техническое усовершенствование, скорее всего — ‘рало на колесах’, «плывущее (рало)» [*], хотя это вовсе не означало отказа от простейшего древнего рала — крюковатого сука, по-прежнему, видимо, популярного у славян в эпохи миграций и в годину обнищания (ср. [5, с. 309 и сл.]).

*. А.Б. Страхов обратил моё внимание на реликтовые (доземледельческие) моменты значения, законсервированные в очевидно старых румынских заимствованиях из славянского лексического гнезда plug-, включающих, в частности, румынское название обряда вызывания дождя, где у plug- допустимо даже предположить не значение ‘плуг’, а — ‘плывущий, поплавок’, ср. русск. диал. плугá.

Способ выпадения индо-иранских языков из индоевропейской номенклатуры рала, пожалуй, выгодно показывает сразу и европейское происхождение древнейшей культурной инновации (древнеиндийский сохранил и.-е. *arətrom, от глагола arāre, но до того как произошла терминологизация последнего в качестве обозначения рала, а именно — тогда, когда оно обозначало лишь кусок дерева, которым можно делать подобие гребных движений, — др.-инд. áritra- ‘весло’, см. сейчас [6, с. 32]), и показывает также европейскую исходную область индо-иранцев.

Придунайское происхождение слова и реалии ‘плуг’ не случайно, оно совпадает также с вероятным центром древнего земледелия в Подунавье. С Подунавьем и Паннонией связаны, видимо, очаг разведения древнего вида пшеницы — пóлбы Triticum spelta и такие её названия, как лат. spelta, puls/pultis ‘каша из пóлбы’, русск. пóлба. Позволительно в связи с этим высказать наблюдение, что общего термина ‘пшеница’ у индоевропейцев первоначально не было, а постулируемое в этой функции и.-е. *pūr- [7, II, с. 657], судя по упорно повторяющемуся значению ‘полба’ у продолжений праслав. *pyrъ, *pyro в разных славянских языках, было тоже вначале одним из специальных названий Triticum spelta ‘невымолачиваемая пшеница, полба’ и этимологизировать его можно в связи с и.-е. *pūr- ‘огонь’.

Это объясняется дополнительным просушиванием на огне, которому подвергалась именно невымолачиваемая пшеница-полба. Перенос и.-е. *pūr- на другие сорта пшениц вторичен. Относительно поздними оказываются и другие случаи с общим значением ‘пшеница’, как например слав. *pьšenica (: *pъxati), противопоставленная, пшенице невымолачиваемой, хотя смысл этого противопоставления нами уже забыт.

Замечательна история слов и реалии ‘рожь’ с её откровенной ролью сорняка на Юге, далее сопутствует пшенице к северу и наконец — выдвигается как полноправный культурный злак на Севере, где пшеница отступает. Исследования исторического районирования ржи, проведенные Н.И. Вавиловым, ещё не в полной мере использованы лингвистами и этимологами. Между прочим, именно ботаник Вавилов обратил внимание на тот лингвистический факт, что у многих народов Среднего Востока сорная рожь называется как ‘терзающая пшеницу или ячмень’ [8, с. 19, 85].

Есть вероятие, что этот принцип номинации ржи распространился и на Север, где рожь выдвинулась уже как культурный злак, а к северу от Альп и Дуная — даже как злак, возобладавший над пшеницей. Мотивы наименования ржи-сорняка там забылись, остались сами названия, утратившие этимологическую прозрачность. Это лат. secăle ‘рожь‘ (откуда франц. seigle и другие романские формы названия ржи) и «гиперборейские», как определил их В. Ген, распространенные «в настоящей вотчине ржи» [9, с. 434]:

РОЖЬ от PIE корня * wrughyo-, праслав. *rъžь, Russian rozh, Proto-Germanic * ruig , Old Saxon roggo, Old Norse rugr, Old Frisian rogga, Middle Dutch rogghe, Old High German rocko, нем. Roggen, Old English ryge, лит. rugiaī pl. t., др.-исл. rugr ‘рожь’.

Итак, лат. secale ‘рожь’ (начиная с Плиния) и и.-е. диал. *rugh- — названия, на первый взгляд, не имеющие между собой ничего общего, в действительности оказываются переводами, семантическими кальками на разных языках все того же застарелого, идущего с Юга взгляда на рожь как на сорняк, «рвущий» добрые злаки: лат. secale — в связи с secāre ‘резать, сечь’ (иначе см. [10, II, с. 504], но там эта связь оспаривается в смысле, действительно, чисто умозрительного толкования secale ‘рожь‘ как ‘сжинаемое, Schnittfrucht’), а праслав. *rъžь, и.-е. *rugh- ‘рушить, рвать’ — в связи с *rū̆- ‘рвать’. Любопытен контактный (ареальный) характер лат.-герм.-слав.-балт. связи [*].

*. В общем контексте представляют интерес наблюдения археолога, обращающего наше внимание на то, что рожь, например, не встречается в ясторфской культуре, отождествляемой с прагерманцами, а также на возможность заимствования культуры выращивания ржи германцами у славян, см.: Яжджевский К. О значении возделывания ржи в культурах железного века в бассейнах Одры и Вислы //Древности славян и Руси. М., 1988. С. 98-99.

Тем самым отменяется этимологический конструкт *ūrughi̯o-, сохраняемый по сей день новейшими исследователями индоевропейского [7, II, с. 658], навеянный старыми сближениями с фрак. βρίζα ‘рожь‘ и др.-инд. vrīhi- ‘рис’.

Для нас здесь важно, что, при всей скромности материальной культуры древних славян, нередко отмечаемой исследователями, а скромность культуры и погребального инвентаря характерна как будто именно для земледельцев, остаётся несомненной её преемственная связь с индоевропейским земледелием и его европейскими центрами — связь, поучительная и для индоевропеистики в собственном смысле и получающая новые подтверждения со стороны этимологии.

Земледелие — это не только совокупность навыков и орудий, это еще и свой, крестьянский взгляд на окружающее. Наличие земледельческой идеологии у праславян доказывается также употреблением у них ранних племенных названий земледельческого происхождения, ср. пару этнонимов *poľane — *lędjane. Первый из которых *poľane был самоназванием части западных славян (восточнославянское употребление здесь опускаем), а второй — *lędjane стал прозвищем, которое древним полякам дали соседи. Оба названия производны от понятий, связанных с землей: *poľane — ‘жители полей’, a *lędjane — ‘жители целинных земель’ (от *lędo, *lęda ‘целина, необработанная земля’). Из них особенно интересно последнее: кличка, данная соседями, напоминает полянам-полякам, что они новоселы на своей земле. Как пишет исследователь проблемы, «назва лях- (або інша похідна форма від *lęděn-) ніколи не була засвідчена в джерелах як самоозначення для пізніших поляків» [11, с. 353]. Весьма существенный попутный штрих к вопросу о польской автохтонистской теории! Существенно и то, что полная форма *lędjan-/*lęděn- шла, видимо, с Юга, с Дуная, где её сохранили венг. lengyel и греч. Λενζενιν- лензенин/Λεωζανιν—лонзанин середины X века у Константина Багрянородного.

К скромности материальной культуры добавим ещё скудость письменных свидетельств о древних славянах, особенно контрастирующую с давностью и богатством греческой, латинской, древнеиндийской письменности и стоящих за ней великих культур древности. Идея языкового родства носителей этих культур со славянами, особенно при известной недооценке самобытных путей и разных темпов развития, то есть всего того, что мы называем древней диалектологией культуры, рождала соблазн вывести одно из другого как если бы из своей собственной предшествующей стадии. Нетрудно увидеть, чем это оказалось чревато. Как трезво судит сейчас Мартине,

«мы поймём феномен индоевропейского только в том случае, если перестанем трактовать его исключительно под углом зрения великих культур прошлого, каждая из которых представляет собой уже амальгаму» [3, с. 16].

Значит, ни праиндоевропейское состояние из древнеиндийского или древнеримского, ни праславянское из этих упомянутых выводить методологически недопустимо. Присущую великим древним культурам развитость, сложность приписывать и нашей небогатой славянской древности и общему индоевропейскому исходному состоянию означает встать на путь модернизации. С легкой руки французского мифолога-индоевропеиста Ж. Дюмезиля теперь повсеместно ищут и «находят» атрибуты «трипартитной» системы древнего общества. Но уже двадцать с лишним лет назад, на VI международном съезде славистов в Праге К. Горалек, выступая в дискуссии по докладу Р. Якобсона «Сравнительная индоевропейская мифология в свете славянских показаний», имел основание сказать:

«По Дюмезилу (так в тексте. — О.Т.) трипартитная система в верованиях древних индоевропейцев отражает трипартитное членение общественного строя. По Топорову следы трипартитной системы сохранились также в религии древних славян. Но потом возникает вопрос о трипартитном характере общественного строя праславян. По-моему, это очень сомнительно» [12, с. 120-121].

«Трипартитная» концепция древней индоевропейской культуры имплицирует как бы изначальное наличие дифференциального признака воинственности и патриархальности. Однако мы не вправе оставлять без внимания то, что ломает эту привычную жесткую схему.

Вопреки этой схеме, которой подчас придерживаются и наши индоевропеисты, археолог Роулетт, уже цитировавшийся нами в этой связи (см. часть вторую нашей книги), в своей более новой работе 1987 г. о погребальном инвентаре одной прикарпатской группы индоевропейской культуры шнуровой керамики вновь выступил с фактической критикой концепции воинственного образа жизни ранних индоевропейцев, возбуждающего своей престижностью лингвистов и филологов. Он отметил скромность загробных даров в погребениях шнуровой керамики, причем вновь — с наличием среди них более богатого захоронения женщины, как полагает автор, — «почитаемой ремесленницы» (an honored craftsperson). Погребению женщины при этом сопутствует внушительное количество кремневых орудий, в их числе боевые топоры, причём один неоконченный (unfinished), так что речь может идти о производительнице или торговке боевыми топорами [13, с. 191 и сл.].

ЛИТЕРАТУРА

1. М. Беранова у: Малингудис Ф. За материалната култура на раннославянските племена в Гърция // Исторически преглед, кн. 9-10. С. 67.

2. Conte F. Les Slaves. Aux origines des civilisations d’Europe centrale et Orientale (VI-XIII siecles). Ed. Albin Michel. Paris, 1986.

3. Martinet A. Des steppes aux ocćans. L’indo-europćen et les «Indo-Europćens». Paris, 1986.

4. Pisani V. Indogermanisch und Europa. München, 1974: Exkurs II. Deutsch Pflug und verwandte Wörter.

5. Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956.

6. Wojtilla Gy. Notes on Indo-Aryan terms for «ploughing» and the «plough» // The Journal of Indo-European studies. Vol. 14, Nos. 1-2, 1986.

7. Гамкрелидзе T.B., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. 1-II. Тбилиси, 1984. См. еще: Sądzik W. Prasłowiańska terminologia rolnicza. Rośliny uprawne. Użytki rolne. Wrocław etc. 1977. C. 104.

8. Вавилов Н.И. Происхождение и география культурных растений. Д., 1987.

9. Hehn V. Cultivated plants and domesticated animals in their migration from Asia to Europe. Amsterdam/John Benjamins B.V., 1976.

10. Walde A., Hofmann J.B. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 5. Aufl. Bd. II. Heidelberg, 1972.

11. Прицак О. Lenzen-in Константина Пopфipopoднoгo // Symbolae in honorem O.Y. Shevelov (Universitas libera Ucrainensis. Facultas Philosophica. Studia. Т. 7). München, 1971.

12. Horálek К. // VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu. 1. Praha, 1970.

13. Rowlett R.M. Grave wealth in the Horodenka group of Sub-Carpathian corded ware // Proto-Indo-European: The archaeology of a linguistic problem. Studies in honor of Marija Gimbutas. Washington, D.C., 1987.

Далее… ГЛАВА 2. Архаичные модели почитания высших сил

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории