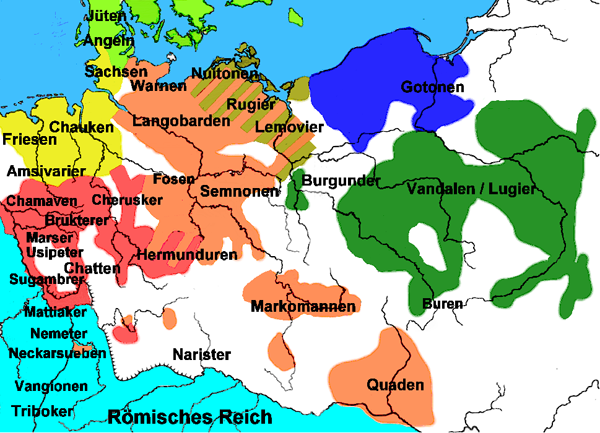

Свебы (лат. Suebi, Suevi, Suavi, Suevians) представляли собирательное название населения полиэтнической Восточной Германии, в союз свебский племён входили в основном древнегерманские племена, занимавшие в I веке до н. э. — II веке н. э. бассейн рек Эльбы, Майна, Неккара.

Этимологи считают, что слово «Свебы» происходит от протогерманского * swēbaz, основой которого служит прото-германский корень * swē-, означающего «СВОИ», либо на рефлексивном местоимении от третьего лица; либо от более раннего индоевропейского корня * swe; санскрит: swa; русский: свой, свои; польский: swój, swoi, латинский: sui, каждое из них означает «СВОЙ».

Свебское море (Балтийское море) во времена географа Птолемея предстаёт Сарматским Океаном с Венедским заливом, примыкающим к побережью Восточной Прибалтики.

Во времена Тацита на востоке среди племени Свебов (Suevi) в 98 г. н.э. упоминались венеды (праславянские племена). Cлавянский город Винета — Атлантида Балтики

Из описания Тацита мы узнаем, что племена Свебов жили далека на севере от римских границ,

«жили за стенами рек и лесов и поэтому были недоступны для нападения». «Всё, что им нужно, они сооружают из дерева, почти не отделывая его и не заботясь о внешнем виде строения и о том, чтобы на него приятно было смотреть»

Тацит называл свебами все племена между Дунаем и Балтийским морем, которое именовалось — Mare Suebicum — Свебское море. Впоследствии (после Тацита) название «свебы» вытесняется в источниках названиями отдельных племён свебской группы, но не исчезает окончательно.

От и.-е. *suā-t- в славянском svatъ, первоначально означавшее только ‘свой, сородич’, от него образовано существительное svatъ и глаголы xoteti, xъteti, xvatati, xvatiti, в то время как глаголы svatati(se), svatiti(se) образованы позднее. Свебы «считают кровные узы более священными, и более тесными« , то есть всех «сородичей» они считают «своими» «И чем больше родственников, чем обильнее свойстенники, тем большим вниманием окружена старость; а бездетность у них совсем не в чести».

Тацит о свебах:

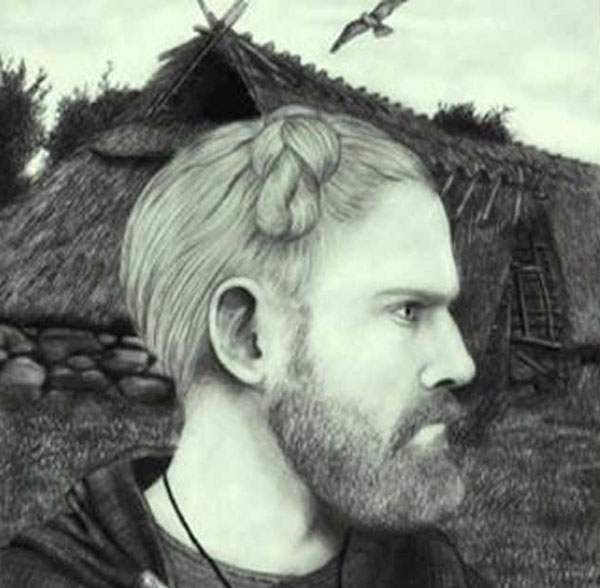

(38). …занимая большую часть Германии, и посейчас ещё расчленяются на много отдельных народностей, носящих свои наименования, хотя все вместе они и именуются свебами. Своеобразная особенность этого племени — подбирать волосы наверх и стягивать их узлом; этим свебы отличаются от остальных германцев»

Конный воин -ХеРУСК (Cherusci) с характерным «свебским узлом» на голове, и в наряде германского воина.

В союз свебских племён входили древнегерманские племена, родственные свебам:

Херуски (нем. Cherusker, лат. Cherusci, греч. Χηρούσκοι, Χαιρουσκοί) — древнегерманское племя, относящееся к восточной группе древнегерманских племён. Тацит:

» …херуски эти раскинувшиеся на столь непомерном пространстве земли хавки не только считают своими, но и плотно заселяют; среди германцев это самый благородный народ, предпочитающий оберегать свое могущество, опираясь только на справедливость. Свободные от жадности и властолюбия, невозмутимые и погруженные в собственные дела, они не затевают войн и никого не разоряют грабежом и разбоем. И первейшее доказательство их доблести и мощи — это проявляемое ими стремление закрепить за собой превосходство, не прибегая к насилию. Но при этом оружие у них всегда наготове, а если потребуют обстоятельства, — то и войско, и множество воинов и коней; но и тогда, когда они пребывают в покое, молва о них остается всё той же.»

Гермундуры (лат. Hermunduri, герм. Hermunduren) — жившее в период с I века до н. э. по VI в. н. э. в верховьях реки Зале, преимущественно на территории Тюрингии. Тацит:

часть свебов «племя гермундуров, верное римлянам; по этой причине с ними одними из всех германцев торговля ведётся не только на берегу, но и внутри страны, а также в самой цветущей колонии провинции Реции« (Аусбург) «В краю гермундуров начинается Альбис (Эльба), река знаменитая и некогда нам хорошо известная»

Квады (лат. Quadi), жившее в I веке до н. э. вдоль Майна, а с начала н. э. до VI века н. э. к северу от среднего течения Дуная, а также по верховьям Эльбы и Одера — на территории нижней Австрии, Моравии, Западной Словакии и Северной Венгрии. В начале V века Квады основали своё королевство в Северо-Западной Испании («Северное королевство»).

Маркоманны (лат. Marcoman(n)i, герм. «обитатели рубежей») занимавших пограничную с Римской империей территорию на левом (северном) берегу верхнего течения Дуная в 1 тысячелетии до н. э. на территории современной Саксонии и Тюрингии.

Лангобарды (лат. langobardī — «длиннобородые») вторглись в 568 году в Италию и поселились в североитальянской области Ломбардия.

Англы (лат. Anglii) входили в федеративный союз свебских племён были впервые записаны Тацитом в его «Германии» в 98 г. н.э.

Тацит:»43. Свебию делит и разрезает надвое сплошная горная цепь, (эти горы — Крконоше (Исполиновы горы) и Судеты) за которою обитает много народов; среди них самые известные — расчленяющиеся на различные племена лугии. Будет достаточно назвать лишь наиболее значительные из них, это — гарии, гельвеконы, манимы, гелизии, наганарвалы. У наганарвалов показывают рощу, освященную древним культом. Возглавляет его жрец в женском наряде, а о богах, которых в ней почитают, они говорят, что, если сопоставить их с римскими, то это — Кастор и Поллукс. Такова их сущность, а имя им — Алки. Здесь нет никаких изображений, никаких следов иноземного культа; однако им поклоняются как братьям, как юношам.

44. За лугиями живут готоны, которыми правят цари, и уже несколько жестче, чем у других народов Германии, однако ещё не вполне самовластно. Далее, у самого Океана, — ругии и лемовии; отличительная особенность всех этих племён — круглые щиты, короткие мечи и покорность царям. За ними, среди самого Океана, обитают общины свионов; помимо воинов и оружия, они сильны также флотом… «

45. За свионами ещё одно море (Северный Ледовитый океан) — спокойное и почти недвижное, которым, как считают, опоясывается и замыкается земной круг…; …будто при всплытии солнца слышится шум расступающейся пред ним пучины и видны очертания коней и лучезарная голова…» «Что касается правого побережья Свебского моря, то здесь им омываются земли, на которых живут племена эстиев, обычаи и облик которых такие же, как у свебов, а язык — ближе к британскому...» (то есть кельтскому — индоевропейские языки. Галлия была заселена кельтами, двигавшимися с Востока около 2000 г. до н. э. кельтские поселения существовали на юге и юго-западе нынешней Германии).

Германские историки до IX века называли Ostsae — «Восточное море»; Франкские имперские анналы в начале IX века называют его Ostarsalt, «Восточный залив», всю Прибалтику “Эстланд” — «восточная страна», а жителей “эстии” — «живущие на востоке». Нет никакой этнической связи с нынешними эстонцами.

«Эстии ( “эстии” — «живущие на востоке») поклоняются праматери богов (Нертии) и как отличительный знак своего культа носят на себе изображения вепрей; они им заменяют оружие и оберегают чтящих богиню даже в гуще врагов;» » …они обшаривают и море и на берегу, и на отмелях единственные из всех собирают янтарь, который сами они называют глезом.»

К свионам примыкают племена ситонов. Во всем схожие со свионами, они отличаются от них только тем, что над ними властвует женщина…

46. Здесь конец Свебии. Отнести ли певкинов, венедов и феннов к германцам или сарматам, право, не знаю, хотя певкины, которых некоторые называют бастарнами, речью, образом жизни, оседлостью и жилищами повторяют германцев. Венеды переняли многое из их нравов, ибо ради грабежа рыщут по лесам и горам, какие только ни существуют между певкинами и феннами. Однако их скорее можно причислить к германцам, потому что они сооружают себе дома, носят щиты и передвигаются пешими, и притом с большой быстротой; все это отмежевывает их от сарматов, проводящих всю жизнь в повозке и на коне.»

Этимологи перечисляют следующие этнические имена имеющие один и тот же корень: суйоны (Suiones), самниты (Samnites), сабеллиан (Sabellians) и сабины (Sabines), что указывает на возможность более раннего более распространенного индоевропейского этнического названия «СВОИ». Среди Сабинских племён известны Вестины — Vestini, Мамертины — Mamertini, Марси — Marsi, Марручини — Marrucini, Пелигни — Peligni, Френтани — Frentani, Пичентес — Picentes, Херъничи — Hernici).

Название Свебы было хорошо известно классическим авторам как наименование одного из крупнейших групп Suebian — Свеби.

Судя по данным археологии и ономастики, значительная часть населения Свебов тесно связано с этногенезом славян.

Тацит пишет, что германским племенам Свебов «присущ тот же облик: жёсткие голубые глаза, русые волосы, рослые тела, способные только к кратковременному усилию; вместе с тем им не хватает терпения, чтобы упорно и напряженно трудиться, и они совсем не выносят жажды и зноя, тогда как непогода и почва приучили их легко претерпевать холод и голод».

Воины «Редко кто пользуется мечами и пиками большого размера; они имеют при себе копья, или, как сами называют их на своем языке, фрамеи, с узкими и короткими наконечниками, однако настолько острыми и удобными в бою, что тем же оружием, в зависимости от обстоятельств, они сражаются как издали, так и в рукопашной схватке. И всадник также довольствуется щитом и фрамеей, тогда как пешие, кроме того, мечут дротики, которых у каждого несколько, и они бросают их поразительно далеко, совсем нагие или прикрытые только легким плащом. У них не заметно ни малейшего стремления щегольнуть убранством, и только щиты они расписывают яркими красками. » «…их сила больше в пехоте; Установлена и численность этих пеших: от каждого округа по сотне; этим словом они между собою и называют их, и то, что ранее было численным обозначением, ныне — почётное наименование. Боевой порядок они строят клиньями. Податься назад, чтобы затем снова броситься на врага, — считается у них воинскою сметливостью, а не следствием страха. Бросить щит — величайший позор, и подвергшемуся такому бесчестию возбраняется присутствовать на священнодействиях и появляться в народном собрании».

«18. Тем не менее браки у них соблюдаются в строгости, и ни одна сторона их нравов не заслуживает такой похвалы, как эта. Ведь они почти единственные из варваров довольствуются, за очень немногими исключениями, одною женой, а если кто и имеет по нескольку жен, то его побуждает к этому не любострастие, а занимаемое им видное положение. Приданое предлагает не жена мужу, а муж жене. При этом присутствуют её родственники и близкие и осматривают его подарки; и недопустимо, чтобы эти подарки состояли из женских украшений и уборов для новобрачной, но то должны быть быки, взнузданный конь и щит с фрамеей и мечом. За эти подарки он получает жену, да и она взамен отдаривает мужа каким-либо оружием; в их глазах это наиболее прочные узы, это — священные таинства, это — боги супружества».

«19. Так ограждается их целомудрие, и они живут, не зная порождаемых зрелищами соблазнов, не развращаемые обольщениями пиров. Тайна письма равно неведома и мужчинам, и женщинам. У столь многолюдного народа прелюбодеяния крайне редки; наказывать их дозволяется незамедлительно и самим мужьям: обрезав изменнице волосы и раздев донага, муж в присутствии родственников выбрасывает её из своего дома и, настегивая бичом, гонит по всей деревне; и сколь бы красивой, молодой и богатой она ни была, ей больше не найти нового мужа. Ибо пороки там ни для кого не смешны, и развращать и быть развращаемым не называется у них — идти в ногу с веком. Но ещё лучше обстоит с этим у тех племён, где берут замуж лишь девственниц и где, дав обет супружеской верности, они окончательно утрачивают надежду на возможность повторного вступления в брак.»

«Ограничивать число детей или умерщвлять кого-либо из родившихся после смерти отца считается среди них постыдным, и добрые нравы имеют там большую силу, чем хорошие законы где-либо в другом месте».

20. В любом доме растут они (дети) голые и грязные, а вырастают с таким телосложением и таким станом, которые приводят нас в изумление.

«21. Не существует другого народа, который с такой же охотою затевал бы пирушки и был бы столь же гостеприимен. Отказать кому-нибудь в крове, на их взгляд, — нечестие, и каждый старается попотчевать гостя в меру своего достатка.»

22. «Беспробудно пить день и ночь ни для кого не постыдно. …на пиршествах они толкуют и о примирении враждующих между собою, о заключении браков, о выдвижении вождей, о мире и о войне, полагая, что ни в какое другое время душа не бывает столь же расположена к откровенности… Эти люди, от природы не хитрые и не коварные, в непринужденной обстановке подобного сборища открывают то, что доселе таили в глубине сердца.»

23. Их напиток — ячменный или пшеничный отвар, превращенный посредством брожения (БРАГА и ПИВО) в некое подобие вина…»

26. «Ростовщичество и извлечение из него выгоды им неизвестно… Земли для обработки они поочередно занимают всею общиной по числу земледельцев, а затем делят их между собою смотря по достоинству каждого; раздел полей облегчается обилием свободных пространств. И хотя они ежегодно сменяют пашню, у них всегда остается излишек полей. И они не прилагают усилий, чтобы умножить трудом плодородие почвы и возместить таким образом недостаток в земле, не сажают плодовых деревьев, не огораживают лугов, не поливают огороды. От земли они ждут только урожая хлебов.»

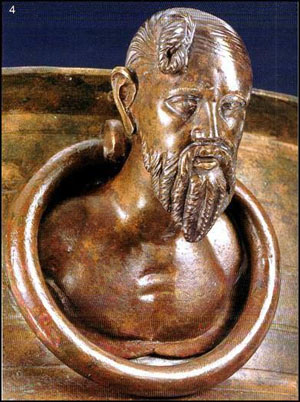

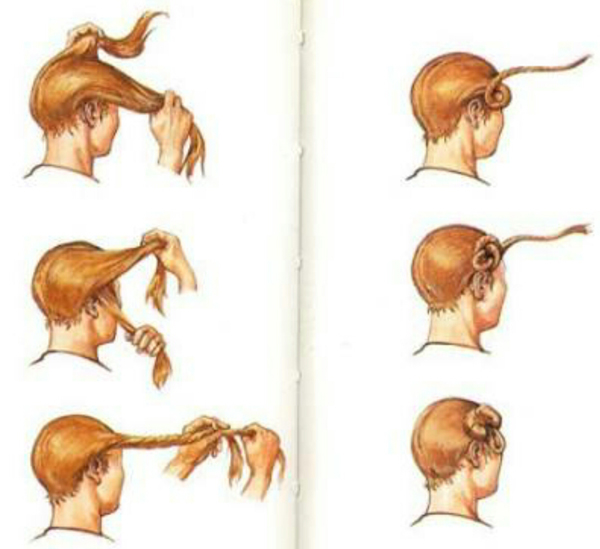

Свебский узел, 50- 150 г.г. н.э.

Объединённые родством в федеративный союз все свебские племена называли себя * swē- «СВОИ», и поклонялись одним и тем же богам “…nisi quod in commune Nerthum, id est Terram matrem» — «Нертии — Земле-матушке». «Часть свебов совершает жертвоприношения и Изиде».

Великий российский историк В.Н. Татищев в «Истории Российской» пишет:

«От сих же семидесят и двою языку бысть язык словенск от племени Афетова, нарицаемии норцы, яже суть словяне, жили близ Сирии и в Пафлагонии». Запомним – славяне, нарицаемые норцы.

В Римских провинциях Резия (Русия), Норик , Иллирия жили славяне.

В книге «История Рима от основания города» древнеримского историка Тита Ливия (59 год до н.э. – 17 год н.э.), книга VII, глава 3, цитата:

«У этрусков оставались свои собственные божества, пользовавшиеся большим уважением в тех городах, в которых были предметами местного культа. Таковы были в Вольсиниях богиня покровительница этрусской федерации Вольтумна и Норция (Нортия), богиня времени и судьбы, в храме которой ежегодно был вбиваем в перекладину гвоздь для счёта лет».

Итак, норцы — славяне, а Норция – богиня у этрусков.

«И они посвящают им (богам) дубравы и рощи и нарекают их именами богов; и эти святилища отмечены только их благочестием»

Тацит: «39. Среди свебов, как утверждают семионы, их племя самое древнее и прославленное; что их происхождение и в самом деле уходит в далекое прошлое, подтверждается их священнодействиями.» Семионы «считают себя главенствующими над свебами.»

Поклоняются Вотану — это более раннее имя Одина (Odin), его эпитет — Alwaldand — «всемогущий«. Прото-герм.: *Woðanaz или *Wōđinaz — «воданаз», «водиназ»); дат.: Woen (ВОЕН), Woden (ВОДЕН). «Viðurr at vígum» — «Видур в боях» («ВЕДУН»); в «Сборнике саг о норвежских королях» («Agrip af Noregs konunga sögum») говорится:

«Язычники устроили много праздников в честь Одина, а Одина называют многими именами. Его зовут Видрир -Viþrir, его зовут Хар (ЯР) — Hár , Дриди- Þriþi и Йолнир — Jólni[r]. Йоль- jól назван в честь Йолннира — Jólni»

Йоль- jól , как один из эпитетов Одина — Jolnir или Jolfadir, т. е. отец зимнего солнцеворота. Воин в бою бросает копьё на своих врагов с криком: «Один владеет всеми!» (Старый норвежский: Óðinn á yðr alla), чтобы завоевать благосклонность Одина.

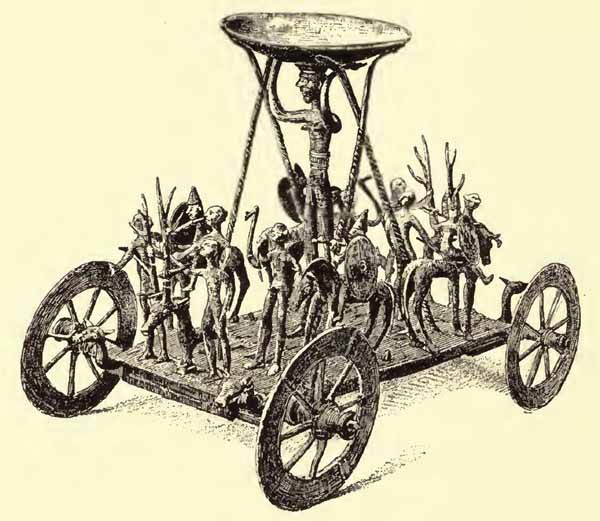

Тацит: «40. Лангобардам, напротив, стяжала славу их малочисленность, ибо, окруженные множеством очень сильных племён, они оберегают себя не изъявлением им покорности, а в битвах и идя навстречу опасностям. Обитающие за ними ревдигны (Reudigni), и авионы (Aviones), и англии (Anglii), и варины (Varini), и эвдосы (Eudoses), и свардоны (Suardones), и нуитоны (Nuithones) защищены реками и лесами. Сами по себе ничем не примечательные, они все вместе поклоняются матери-земле Нерте, считая, что она вмешивается в дела человеческие и навещает их племена. Есть на острове среди Океана священная роща и в ней предназначенная для этой богини и скрытая под покровом из тканей повозка; касаться её разрешено только жрецу. Ощутив, что богиня прибыла и находится у себя в святилище, он с величайшей почтительностью сопровождает её, влекомую впряженными в повозку коровами. Тогда наступают дни всеобщего ликования, празднично убираются местности, которые она удостоила своим прибытием и пребыванием. В эти дни они не затевают походов, не берут в руки оружия; все изделия из железа у них на запоре; тогда им ведомы только мир и покой, только тогда они им по душе, и так продолжается, пока тот же жрец не возвратит в капище насытившуюся общением с родом людским богиню. После этого и повозка, и покров, и, если угодно поверить, само божество очищаются омовением в уединенном и укрытом ото всех озере. Выполняют это рабы, которых тотчас поглощает то же самое озеро. Отсюда — исполненный тайны ужас и благоговейный трепет пред тем, что неведомо и что могут увидеть лишь те, кто обречён смерти.»

Начиная с I века до нашей эры, различные племена свебов двинулись от Балтийского моря и Эльбы на юго-запад и вступили в конфликт с Древним Римом.

Впервые свебы упоминаются в 58 году до н. э. Юлием Цезарем в связи с их вторжением в Галлию, под руководством АриоВиста (Ariovistus) перешедшие Рейн около 71 до н. э. во время Галльских войн.

Впервые свебы упоминаются в 58 году до н. э. Юлием Цезарем в связи с их вторжением в Галлию, под руководством АриоВиста (Ariovistus) перешедшие Рейн около 71 до н. э. во время Галльских войн.

Во время правления Октавиана Августа племена Свебов расширили свои земли на юг, на земли в юго-восточной части Галлии, в районах к северу от Дуная.

В это время романизированный царь свебов Маробода (Maroboduus, 30 г. до н.э. — 37 г. н.э.), из маркоманов (Marcomanni) основал первую конфедерацию германских племён в Богемии, существовавшую с 8 года до н. э. — 17 года н. э.

Свебские племена играли ведущую роль в государственном образовании Маробода во 2 веке н.э. Во времена правления в Риме императора Марка Аврелия (161—180 г.г) маркоманы под давлением восточно-германских племён вторглись в Италию.

Северные свебы, как часть семнонов, осели в Северной Германии, а остатки маркоманов — в римской провинции Верхняя Германия (Germania Superior).

Государство свебов в Испании (409—585 г.г.)

К концу 4-го века н.э. часть свевов вместе с вандалами и аланами через Рейн в 406 году свебские племена во главе с Гермериком (Hermeric) пересекли Рейн и ненадолго захватили Испанию, где они в конечном итоге основали королевство свебов. В последние годы упадка Западной Римской империи генерал Свебов Рицимир (Ricimer) был её фактическим правителем.

Римляне различали Испанию Ближнюю и Испанию Дальнюю, а также Галлию Цизальпинскую, т. е. Северную Италию, где обитали кельтские племена.

Государство свебов было завоёвано в 585 году королём вестготов Леовигильдом (568—586 г.г.), и разделило судьбу Вестготского государства.

Лангобарды позже заселили Италию и основали Королевство Лангобардов.

Оставшиеся в Германии аламманы в Баварии и Тюрингии, дали своё имя немецким регионам Швабия, Бавария и Тюрингия. Свебы участвовали в формировании высоко германской культуры и диалектов, преобладающих в Южной Германии, Швейцарии и Австрии.

Свебы сыграли существенную роль в этногенезе современных европейских наций — австрийцев, немцев, испанцев, португальцев, западных славян, голландцев.

Швебский узел

Римский историк Тацит утверждает, что узел Suebian был прической, распространённой среди племени Suebi в Германии. Тацит сообщает, что завязанный на голове узел Suebian помогал человеку выглядеть выше и более внушительным на поле битвы.

Швебсий узел Suebian был признаком высокого статуса, и отличал свободного человека от раба. Узлы Suebian часто изображались в греко-римском искусстве. Самые сложные свебские узлы носили вожди и видные военачальники.

Во время археологических раскопок в Британии были обнаружены, так называемые, «болотные тела» — человеческие останки, которые более 2000 лет сохранялись в бескислородной среде болот, хорошо сохранились, волосы, кожа и одежда. «Болотные тела» предлагают уникальный взгляд на общество железного века Германии и Скандинавии.

Особенно интересным примером является «болотный человек», обнаруженный в 1948 году в Германии в местечке Остерби (Osterby), возраст находки около 70 — 220 годом нашей эры. Очень хорошо сохранились останки черепа, и волосы завязанные в «свебский узел», особый тип причёски распространенный среди древних германских племён в этом районе.

Остеологический анализ найденного в болоте человека Остерби показывает, что ему, скорее всего, было около 50-60 лет, когда он умер. «Свебский узел» на его голове указывает на то, что он, вероятно, был свебом и был свободным человеком, а не рабом. Возможно, он также был высокопоставленным воином, поскольку свебский узел был символом высокого статуса.

Найденные на других местах «болотные тела», показывают, что во времена железного века, швабский узел из волос могли носить не только по бокам головы — как в случае с человеком из Остерби (Osterby), но также и на макушке или на затылке головы — как и в случае с «датгеном».

Согласно Тациту, «Свебский узел» (Suebian) это типичная мужская причёска, которую носили молодые люди из других древнегерманских свебских племён, желающие выглядеть более высокими, суровыми и мужественными на поле битвы. Однако среди самих Свебов эту причёску носили все мужчины, не только молодёжь, но и старики.

Вот как описывает русского князя Cвятослава Игоревича историк Лев Диакон (X век):

«Cфендослав… был… умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с густыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с длинными усами. Голова у него была обрита, но с одной стороны свисал клок волос — признак знатности рода; князь имел крепкий затылок, широкую грудь, другие части тела были соразмерными, но выглядел он угрюмым и диким. В одном ухе была золотая серьга с карбункулом и двумя жемчужинами. Одеяние его было белым и отличалось чистотой».

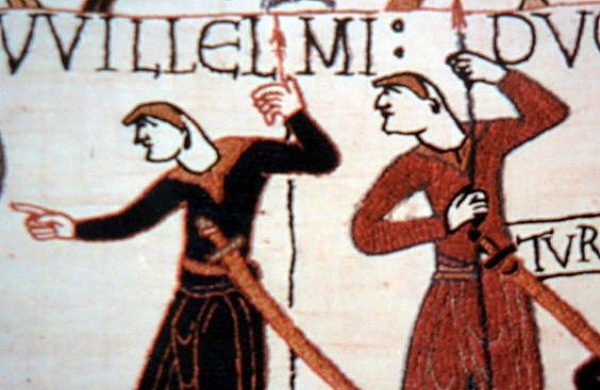

Причёска викингов — длинный чуб, и бритый затылок

Интересно, что бритые головы и оставленный клок волос с одной стороны был характерной причёской викингов, под руководством Вильгельма Нормандского (Завоевателя) вторгшихся в 1066 году в Англию. На Гобелене из Байё, 1070 года, изображены сотни фигур нормандских и английских воинов со всеми деталями их снаряжения и вооружения времён нормандского завоевания Англии 1066 года.

В письме «брату Эдварду», Элфрик (Ælfric) жаловался на различные злоупотребления, о которых он слышал. Эти злоупотребления включали в себя языческие обряды викингов — употребление крови, алкогольных напитков и еды в туалете (что-то «нелепое» приписывают «горным женщинам» (‘uplandish women’). Эльфрик также жаловался на то, что англосаксонские монахи одеваются «по-датски»:

«Я также говорю вам, брат Эдвард, что вы действуете неправильно, когда вы отказываетесь от английских обычаев, которые соблюдали ваши отцы, и любите обычаи язычников, с ними вы показываете, что презираете своих родственников и своих старших, когда вы украшаете себя по-датски, обнажая шею, носите причёску, ослепляющую глаза»

Вероятно, имеется ввиду популярная в Англии в раннем средневековье причёска викингов: длинный казацкий чуб, ниспадающий с макушки головы, на один глаз, и, таким образом, «ослепляющий» его.

В настоящее время швабы (нем. Schwaben) — немцы, говорящие на особом швабском южно-немецком диалекте немецкого языка.

Историческую область на юге Германии, где большинство проживающих говорят на этом диалекте, называют Швабия (нем. Schwabenland), почти каждый швабский город имеет своё особое произношение. С точки зрения языкознания швабский диалект относится к алеманнской группе диалектов.

Портрет из Хадда (Hadda), Гандхара — государство на севере Индии, III век.

Стилизованный «Швабский узел» сохранился в национальном костюме швабов в виде пушистых шаров из ярко красных шерстяных ниток, укреплённых на шляпе.

История переселения выходцев из Швабии в Российскую империю.

Выходцы из Швабии, а также из соседних с ней территорий Германии, Франции (Эльзас) и Швейцарии, в ходе немецкой колонизации начинают появляться в России с конца XVIII в., когда в результате Манифеста Екатерины II возникают поселения иностранных колонистов на берегах Волги. Как отмечают исследователи (Г. Дингес, В. М. Жирмунский), на Волге носители швабских диалектов были представлены незначительно, здесь преобладали в основном выходцы из Гессена. Значительный поток выходцев из Швабии приходится на начало XIX веке и связан с разорением государств южной Германии в результате Наполеоновских войн. В это время швабские переселенцы селились на юге Российской империи, в Северном Причерноморье, где составили значительную часть населения немецких колоний.

Ещё одна волна швабской колонизации в Россию связана с протестантской сектой «вюртембуржских сепаратистов», которая в ходе религиозных гонений в 1819—1822 годов добивается переселения на Кавказ, где по их представлениям располагалась «земля обетованная», на территорию нынешних Грузии и Азербайджана, принадлежащих Российской империей (с 1813 г.)

10 мая 1817 года российский император Александр I подписал прошение 700 швабских семей, в котором содержалась просьба разрешить им переселиться в Закавказье. В Закавказье колонисты прибыли зимой 1818 года, перезимовали в Гяндже в христианских армянских семьях, а весной 1819 года на пасхальные праздники правительственные чиновники определили точное место строительства Еленендорфа — бывшее «татарское поселение» Ханахлар. Основателями колонии были преимущественно выходцы из Ройтлингена.

В 1819 г. швабы основали на Кавказе колонию Хеленендорф (Helenendorf — Еленендорф, до 1938 г.), ныне крупный винодельческий центр в Азербайджане город Гёйгёль (азерб. Göygöl, то есть «голубое озеро»)

Название Helenendorf колония получила в честь Великой княжны Елены Павловны дочери Павла I и Марии Фёдоровны (до замужества София Доротея — принцесса Вюртембергская) из швабского округа Вюртемберг (Württemberg) — область на юго-западе Германии, часть региона Швабия, центральным городом которой на протяжении длительного периода был Штутгарт.

В колонии Хеленендорф первоначально поселилось 127 семей швабских колонистов (около 600 человек). В 1843 году численность еленендорфцев составляла 609 человек. По переписи 1908 года в колонии проживало 3525 «душ»: 2384 — немцы, 400 — русские (в основном казаки), 366 — армяне, 300 — персы (сезонные работники), 40 — лезгины, 30 — грузины, 5 человек — татары. По состоянию на 1 января 1928 г, в Еленендорфе «проживало до 3845 человек, из них 2115 коренных жителей-немцев, составляющих 520 дворов (семейств), 200 немцев — приехавших из Поволжья, 300 ассирийцев, 150 армян, 80 тюрок.

К 30-годам ХХ века в Закавказье насчитывалось 21 швабское поселение, общая численность (по переписи 1939 года) составляла 44093 человека.

В чистом виде швабский диалект сохранялся в немецких колониях Закавказья. Швабский диалект — особенный, в нём почти к каждому слову прибавляется уменьшительно-ласкательный суффикса -le, -rle вместо литературных -lein, -chen, например «Buberle» — «Bubchen» (мальчик). Суффикс «-ле» понятен каждому немцу, но нигде, кроме Швабии, не употребляемый. Швабский диалект 19 века сохранился в Закавказье, это связано с территориальной и, прежде всего, религиозной изоляцией немецкого населения кавказских колоний от других ареалов немецкого расселения в России и СССР (вплоть до 1941 года). В октябре 1941 года проживавшие в Еленендорфе 2675 немцев-швабов подлежали выселению.

Самым известным швабом в истории мировой литературы был Фридрих Шиллер (1758 — 1805). Он родился в городе Марбах, в Швабии, и всю жизнь он гордился своим швабским происхождением. У Шиллера есть такое стихотворение: Kriegslied (Военная песня) 1781 г.

Ihr — ihr dort außen in der Welt,

Die Nasen eingespannt!

Auch manchen Mann, auch manchen Held,

Im Frieden gut und stark im Feld,

Gebar das Schwabenland.

Эй, там, во вражеском строю —

Чего задрали нос?

Немало тех у нас в краю,

Кто в мире добр и твёрд в бою,

Кто в Швабии возрос!

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории