Неотъемлемая часть нашей культуры русская народная сказка не только радует разнообразием своих сюжетов, но и поражает своей поэтикой и образами. Сказки занимают важное место в устном народном творчестве и открывают перед юными читателями удивительный и волшебный мир. В народных сказках отражается древнерусский быт и многие древнерусские слова часто неизвестны или не понятны современному читателю. Познакомимся с некоторыми древними словами нашего языка.

1.В сказке «Кощей Бессмертный» встречается слово «рундук» «Вышел царевич на рундук, поглядел на сине море». Куда вышел герой?

Раньше слово «рундук» употреблялось в нескольких значениях: «возвышение со ступеньками», «крыльцо», а также «прилавок с ящиками (на рынке, в каюте, у штурвала)» и «большой ларь (одновременно скамья).

В этой сказке речь идёт именно о крыльце!

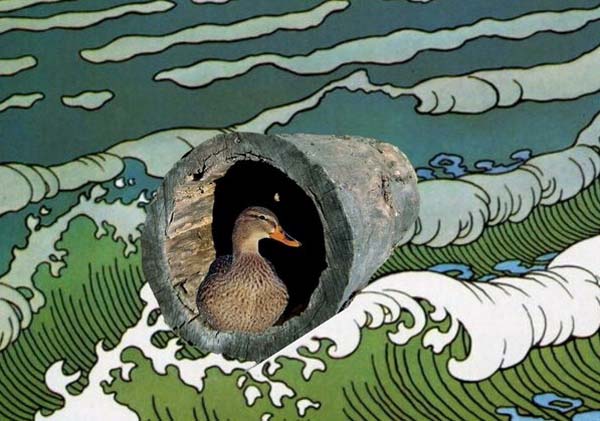

2. В сказке «Кощей Бессмертный» есть ещё одно интересное слово — «кокора» .

«…моя смерть в яйце, то яйцо в утке, та утка в кокоре, а кокора в море плавает». Что такое «кокора»?

Корора — это выдолбленная колода! В народных говорах было несколько похожих слов: кочера «суковатый ствол», кочёра «кривая ель», кокоры́га «кривое дерево, ствол дерева с сучьями, принесенный течением реки», кокористый «упрямый, своенравный».

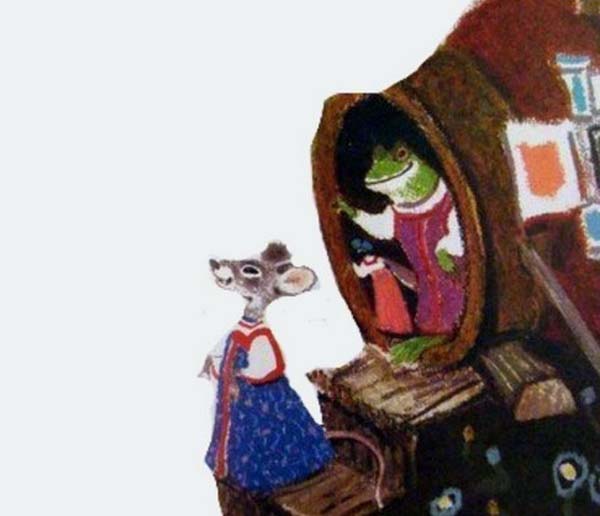

3. В сказке «Терем мухи» есть слово «хмыстень». О ком идёт речь?

— Я, муха-шумиха, да комар-пискун; а ты кто?

— Я из-за угла хмыстень.

Конечно же, это мышка! Прозвище относилось к ловким воришкам, ушлым хитрецам. Слово образовано, скорее всего, от глагола «химистить», то есть «стащить, украсть».

4. Кто такой «мизгирь» из русских народных сказок?

— Батюшка мизгирь! Не бей ты меня, не губи ты меня; у меня много будет детей сиротать, по дворам ходить и собак дразнить.

Мизгирь — это паук, муховор! Русское слово «мизгирь» связывают с литовскими mezgù, mègsti «вязать, завязывать», mãzgas «узел»

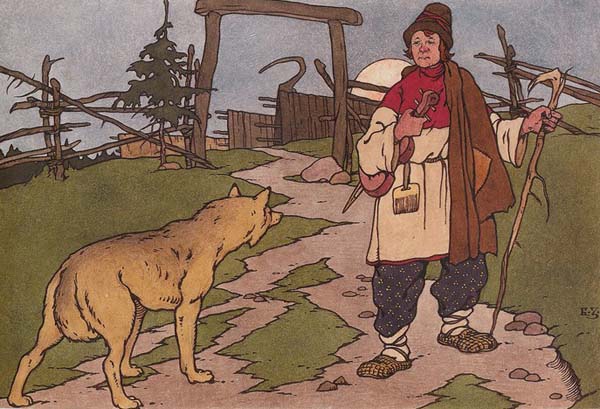

5. А кто такой «бирюк»?

«Пришлось бирюку бежать через дорогу, а на ту пору шел по дороге с поля мужик с мешком и цепом. Бирюк к нему: «Сделай милость, мужичок, схорони меня в мешок!»»

Бирюк — это не только медведь, но и волк!

Бирука — bhiruka (bhiluka) от корня бир — bhr – медведь. (сравни рус. БИРюк – медведь, волк; БЕРлога; литов.- barti (baru) — ворчать, бранить, бормотать, ирл.- baire — бранить, перс. -bir — гром. bhiruka — медведь и тигр, англос. bere, bera, сканд. -biorn, barsi, ирл. -bear и brach – медведь). (родственное слова рус. яз.: бирюк, берлога). др.-тюрк. böri «волк. Бирука – bhīruka — застенчивый, боязливый, одинокий, бирюк.

Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу (Том 1. Глава XIV Собака, волк и свинья.) : «Хищный характер ВОЛКА связан с представлениями о грабеже, насилии и резне: от санскрита: vrc — ранить, убить, лат. laedere, occidere или vrk — поймать, взять, схватить, лат. capere, sumere образовались vrka — не только волк, но и вор, лит. wilkas, др.-слав. влъкъ, пол. wilk, чешск. wlk, илл. vuk, гот. vulfs (vuvan — грабить), англос. wulf, сканд. wlfr, нем, wolf (муж. р.) и wulpa (жен. рода; k изменилось в f=p); греч. λύχος (лухос) Пикте объясняет формою Γλυφός (=вълкъ), а лат. lupus формою vlupus (vulpus= vulfs),литов. lutas — хищный зверь вообще. Сканд. vargr — волк, разбойник и вор; у нас употребительно выражение: волк зарезал овец или коз, а в народных песнях слово волк заменяется эпическим названием: лютый (от санскритского корня lu — рвать, терзать, грабить; зверь; Возможно, от корня санскрита: vrc — ранить, убить, произошло vrka (brka = бирюк)

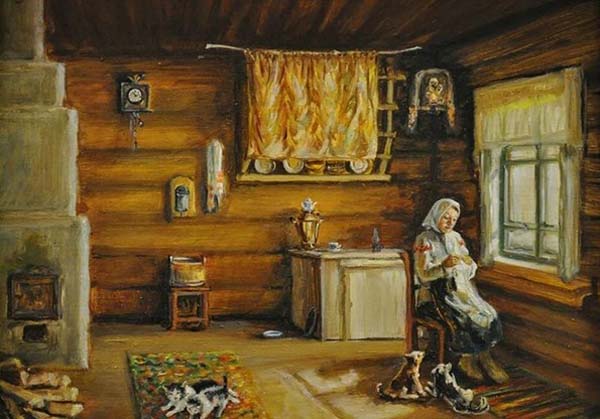

6. В русских сказках упоминается слово «кут». Что это может быть?

«…старушка поселилась на куте у своего брата; стали они вместе жить да поживать, добра наживать да лиха избывать».

Правильный ответ — угол избы!

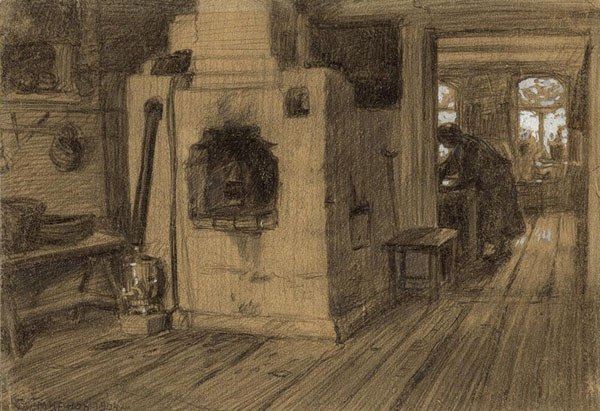

Углы в избе называли по-разному: красный угол, где расположены иконы, места для хозяина дома и почётных гостей, бабий кут за печкой, где хозяйка готовит и делами занимается, задний, передний угол. Скорее всего, героине сказки достался бабий угол.

7. Что означает слово «зобёнка»?

Увидали богатыри Ивана-царевича и ну насмехаться:

— Ах ты, деревенская зобёнка! По тебе ль такая красавица? Не стоишь ты её мизинного пальчика!

Правильный ответ: «зобёнка» — хлебала, обжора. «Зобёнка» — от «зобун», которое образовано от слова «зоб», «зобати» (есть). Со временем у прозвища развилось ещё и переносное значение «жадный, завистливый человек».

8. Что такое «домовище»?

Изготовили домовище. Муж подошёл:

— Ну, жена, уж и домовище готово.

Правильный ответ — ящик, гроб! Так называемый «второй дом».

Раньше «домовищем» называли как дом, так и гроб. К тому же на Русском Севере строили надмогильные сооружения в виде небольшого сруба, те самые «избушки на курьих ножках».

9. Какое значение у слова «коска» в сказке «Три царства — медное, серебряное и золотое»:

— Фу-фу! — проговорил Идолище. — Русскую коску никто не звал, сама пришла. Ну, пойди же ты за тридцать озёр; там стоит на куриной ножке избушка, а в избушке живёт яга-баба; у ней есть орёл-птица, и она тебя вынесет.

Правильный ответ: Кость.

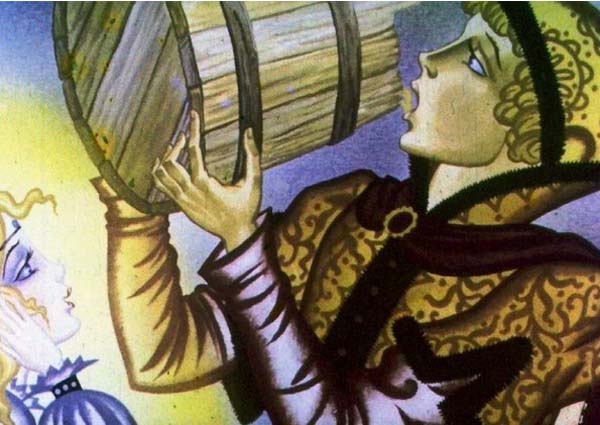

10. В «Сказке о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде» герой поехал «в Ефимьянское царство и нанялся в цареве кружале сороковки катать». (сороковки = бочки по 40 литров)

Что такое «кружало»?

Правильный ответ — Кружало — от «кружечный двор», позже «питейное заведение, кабак».

Кружечный двор размещался на торговой площади, состоял из комплекса построек (несколько изб, в том числе «пьющие избы», хлебные амбары, пивоварня, два колодца). «Питейную прибыль збирали на великого государя верные головы лысковцы посацкие люди по выбору земских старост».

Почему кружало не от кружки

Наверное, многие слышали, что кружалом в старину называли питейное заведение, кабак. Обычно происхождение этого названия связывают с тем, что вино в кружалах отпускалось кружками. Видимо, впервые это толкование встречается у А.А. Мартынова в книге «Московская старина. Археологическая прогулка по московским улицам». Вот что он писал:

«При царе Алексее Михайловиче определено в каждом городе быть по одному кабаку, а в Москве трём кабакам; но вскоре кабаки размножились в столице. У Татар кабаком называли постоялый двор, где продавались, между прочим, кушанья и напитки. В старину кабаки назывались и кружалами, от кружек, в которых подавалось вино; фартинами, что также означало и самую меру вина, в роде нынешнего штофа; название же питейных домов им дано в 1779 году».

Возможно, так оно и есть, но мне кажется, что мотивировка слова была иной. В словаре Даля зафиксировано, что кружила, кружала – пьянюшка или кутила, гуляка. Кружилка – кубарь, вертушка, кружечек с проткнутою поперек ножкою, для детской забавы. Кружалка – в бортевом пчеловодстве, десяток пчёл, которые, в роде выборных, вылетают для приискания места для молодого роя.

Кружалом также называлось устройство для черчения кругов, циркуль. В лексиконе каменщиков кружало – дугообразная опалубка для выкладки каменных сводов. В артиллерии кружалом называли доску с отверстием определенного диаметра для поверки поперечника ядер. У ювелиров кружало – дощечка с дырочками разной величины, для разборки жемчуга. Ещё кружало – гончарный стан, круг на стойке, на оси. Старинные загадки:

«Был ни конке, был на топке, был на кружале, был на пожаре, стал на базаре»; «молод был, сто голов кормил; стар стал, пеленаться стал». В обоих случая речь идёт о глиняном горшке.

Обобщая все эти примеры, мы видим, что во всех случаях кружало напрямую связано с существительным круг, глаголом кружить, никогда со словом кружка. Даль прямо записал, что старинное слово кружало – «питейный дом, кабак, где народ кружит». Во Владимирской губернии кружало – место сходбища, гульбища на селе, где водят хороводы, иными словами: кружало – «место, где кружат». В словаре древнерусского языка XI – XVII веков приведено восемь значений слова кружало, и «кабак» – последнее из них. Слово кружало просторечное, имеющее образное, переносное значение.

Народ волне мог назвать питейный дом кружалом по той причине, что в этом заведении хмель кружит голову, а ещё потому, что сюда всегда возвращаются – кружит, крутится вокруг кружала всякий сброд. Именно поэтому, мне кажется, кабак назвали кружалом. Закружило, завертело мужика в кружале – все деньги промотал. (ср. «крутить» и «мотать»)

Ещё одно обстоятельство, препятствующее принятию версии происхождения кружала от кружки, в отсутствии фонемы к. В этом случае кружку должны были называть кружей. Тогда такое словообразование было волне закономерно: кружа – кружало. Это теоретически возможно, но в XVII веке уже устоялась форма кружка. Само слово с XV века закрепилось в форме кружка, так что кружало, вероятно, от кружить, нежели от кружки.

*Родственные корни мы находим во многих языках. Все они, возможно, происходят из старославянского krugla «чаша», македонское «кригла», прото-германское *krogu «кувшин, горшок», германизм kruz* – «кувшин», греч. krossos «кувшин», др.фриз. krocha «горшок», датский — krus, норвежский – krus, krukke, латыш. – kruze эстон. kruus, во франц. cruche (отсюда напиток крюшон – «кувшинчик»); англо-сакс. kruka, ср.голланд. cruke, голланд. kruik — «кувшин», др.верх.-нем. kruog «кувшин», нем. Krug, Krugel, др.сканд. krukka «горшок», швед.– kruka, ср.ирланд. crocan «горшок», др.англ. crocc, crocca «горшок, глиняный сосуд, кувшин», ср.англ. crokke, англ. crock «кувшин» .

Кстати, само слово кружка в старину обозначало не тот предмет, который мы представляем сегодня. Кружки были с крышками, а иногда и с носиками, то есть гораздо более похожи на кувшины. Еще кружкой назывался сосуд, в крышке которого было сделано отверстие для сбора денег. Черных в своём этимологическом словаре замечает, что источник происхождения слова кружка нам неизвестен. Обращает на себя внимание тот факт, что старшие примеры употребления слова встречаются только в псковских и новгородских источниках, иногда в форме крушка. Лингвист уверен, что на формирование лексемы повлияло и слово круг, употребляемое в сочетаниях «круговая чаша», «круговой кубок», «круговой ковш».

Старинная загадка

Сидит дендра

На пендре

И кричит на кондру:

«Не ходи, кондра,

В пендру:

В пендре рындра и мяндра».

(Мещовский уезд, Калужская губ.)

Сидит дед

на печке

и кричит на кошку

-Не ходи кошка

в печку,

в печке рыба и мясо.

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории