С древнейших времён золото стало для человечества неким образом роскоши, богатства, силы, влияния человека в обществе. В античных легендах золото часто хранит тайны и магические проклятья тем, кто прикасается к нему. В курганных захоронениях хранятся золотые сокровища, скрывающие многие ещё не разгаданные загадки истории. Встреча с золотыми древними античными артефактами всегда волнующий душу праздник.

В древних ювелирных золотых украшениях, сделанных более тысячи лет назад неизвестным мастером, отразились художественные вкусы и обычаи древних народов, мастера-ювелиры воплотили в миниатюрных золотых изделия облик своего времени и древней истории нашего края.

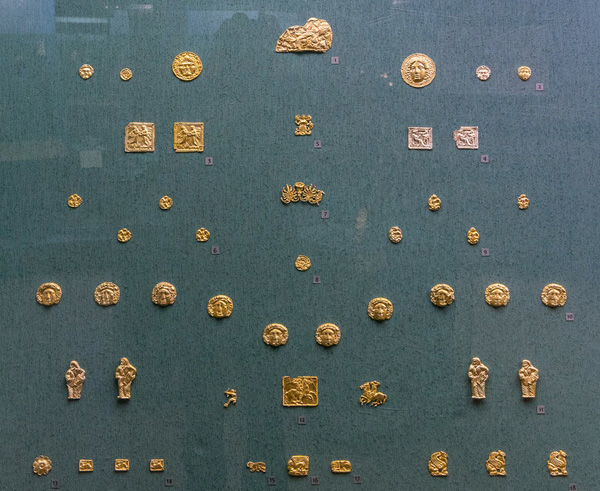

Выставка «Греческое золото» была оформлена в «Кабинете председателя» — небольшом выставочном зале главного здания Исторического музея в Москве. Золотая выставка античного золота вовсе не маленькая, а скорее очень масштабная. На выставке было представлено очень много интереснейших золотых экспонатов, совсем небольших размеров. В «приёмной» небольшого выставочного зала была размещена интересная коллекция античных монет…

Поскольку все находки, представленные на выставке, были сделаны во время археологических раскопок, в основном в Крыму, Северном Кавказе, Прикубанье. Северное Причерноморье и Меотиде в античности находилась «на задворках античного мира» Средиземноморья – там, где находились и греческие колонии, и поселения так называемых варваров — скифов и сарматов. Причем, сделаны находки были в самое разное время. Часть коллекции поступила из личных собраний, которые были переданы в Исторический музей в Москву ещё до революции.

Основное количество выставочных экспонатов было представлено из запасников Государственного Исторического музея (ГИМ) с подробными описаниями и датировкой артефактов — это вызывает самый искренний интерес и даёт возможность проникнуть в тысячелетнюю историю нашей страны.

В античных греческих легендах сохранились представления эллинов о «Золотом веке» — счастливом времени, когда все люди жили в гармонии с природой, наслаждаясь счастьем безмятежным покоем.

Любовь скифов Северного Причерноморья к золоту стала поистине нарицательной. Говоря о богатстве скифских царей, греческий «отец истории» Геродот отмечал, что серебро и медь ими вообще не используются — только золото. Богатство скифских курганов Северного Причерноморья свидетельствует о существовании крупных источников золота на Востоке — по всей видимости, в Казахстане и в горах Алтая.

Бляшка нашивная в виде фигуры крылатого грифона , стерегущего золото

Геродот сообщает, что и «на севере же Европы, по-видимому, есть очень много золота. Как его там добывают, я также не могу определенно сказать. Согласно сказанию, его похищают у грифов одноглазые люди — аримаспы (История. III. 116). Эти сведения историк почерпнул из эпической поэмы Аристея Проконесского, который впервые написал о «стерегущих золото грифах».

Это ювелирные изделия из скифского царского кургана КУЛЬ-ОБА (Керчь — Пантикапей). Середина IV века до н.э. Собрание графа А.Х. Уварова; A.M. Раевской; Кабинета изящных искусств Московского университета; Румянцевского музея Золото.

Золотые бляшки с изображением танцующих менад, девушек, служивших культу богини Кибелле (Кибера, Сибилла, Сивилла, Сибирь) эти золотые украшения нашивали на одежду умершего во время погребального ритуала.

«Я, Паммен… владею золото плавильной мастерской на рыночной площади, пребывая в которой, я занимаюсь золотых дел мастерством. Демосфен дал мне приказ приготовить золотой венец и выткать золотом гиматии, чтобы он мог в них участвовать в праздничном шествии в честь Диониса…».

Первая четверть IV века до н.э. Фрагмент обкладки горита с изображением фигуры Скиллы (Сцилла), морского чудища из древнегреческой мифологии. Согласно древнегреческой мифологии, Скилла и Харибда представляла собой смертельную опасность для любого, кто проплывал мимо них. ГОРИТ — деревянный футляр для лука и стрел, использовавшийся скифами в конце VI — начале II веков до н. э. Покрытые золотыми накладными пластинами с художественными рельефными изображениями, скифские гориты были найдены во многих скифских курганах.

Бляшка нашивная с изображением произрастающей змееногой девы — скифской богини Апи. Это загадочная Таврская великая богиня Мать, атрибутами её были змеи, дикие звери и бычьи рога. Золотые пластины со змееногой богиней были оберегами, не только при жизни, но и защищали умершего в загробной жизни. Этот оберег был обнаружен в каменной кладке захоронения, лицо богини было обращено ко входу в погребальную камеру скифского боспорского царя в кургане Куль-Оба (Керчь).

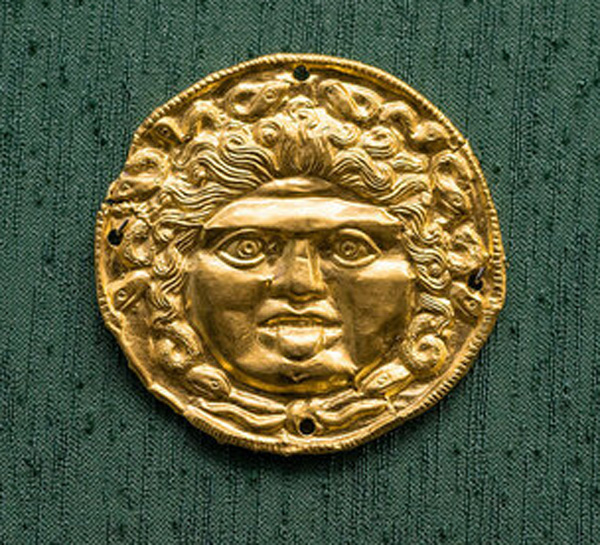

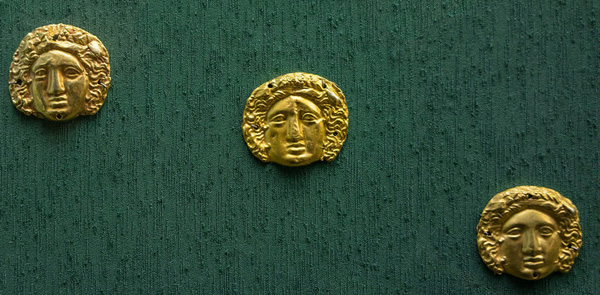

В древнегреческой мифологии аналогом оберега змееногой скифской богини Апи была змееволосая медуза Гаргона, являвшаяся оберегом и матерью богини Афины-Паллады. Слово «Палада» (др.греч. Παλλὰς Ἀθηνᾶ -Афина-Воительница) – воинственная богиня военной стратегии и мудрости.

По легенде Афина участвовала в битве Титанов — «титаномахии» и победила в бою гиганта Палласа (др.-греч. Πάλλας — «воин», Паллант или Палленей; санскрит: balin — мощный, сильный, могучий, крепкий; солдат (рус. исПАЛИН). Афина содрала кожу с ещё живого гиганта Палласа и сделала из неё панцирь, который защищал её в гигантомахии. За победу над могучим гигантом Палласом дева-воительница получила эпитет Афина Паллада (др.греч. Παλλὰς Ἀθηνᾶ — «воительница»). Гигант Паллас, сын Крия и Еврибии, был отцом Ники — богини Победы.

Слово санскрита «Бала» — «мощь, военная сила, войско, армия». Древнегреческий географ и историк Страбон (64 до н. э. — 24 н. э.) и римский писатель, автор «Естественной истории» Плиний Старший (23-79 гг. н. э.) связывали название военной крепости БалаКлава с именем Афины-Паллады и испалином Παλλς. Не случайно имя сына последнего скифского царя Скилура (II век до н. э.), похороненного в Неаполе Скифском (близ Симферополя), было Палак —«сильный, мощный воин».

Золотые бляшки с изображением головы Медузы Горгоны, которая украшала щит богини Афины — Паллады, как оберег. Эгида (др.-греч. αἰγίς, «буря, вихрь») — щит Зевса, по некоторым преданиям, сделанный Гефестом из шкуры мифической козы Амалтеи или Амалфеи (др.-греч. Ἀμάλθεια — «нежная богиня»), вскормившей своим молоком младенца Зевса на острове Крит в пещере в пещере горы Ида, Козьей горы (др.-греч. Αἰγαῖον ὄρος).

Легендарная коза Амалтея обладала чудесными бычьими рогами. Случайно сломанный рог козы Амалтеи Зевс сделал «рогом изобилия».

Бляшки нашивные с изображением головы бога вина и виноделия Диониса.

Бляшка нашивная с изображением цветка и пальметта.

Бляшка нашивная с изображением цветка и пальметта.

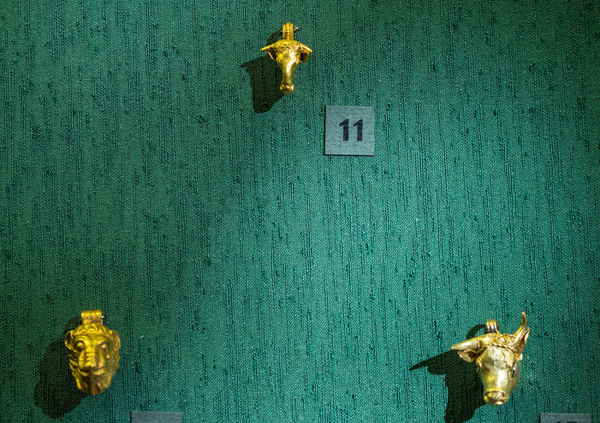

Бляшка нашивная с изображением головы легендарного героя Геракла в львином шлеме. Как известно из древнегреческих мифов, герой Геракл победил Немейскогольва. и с тех пор носил на плече львиную шкуру. Немейский лев (др.-греч. Λέων Νεμεαῖος) чудовищной величины лев с невероятно твёрдой шкурой, отчего её не могло пробить ни одно оружие, опустошал окрестности городов Немея.

Пронизи с изображением фигуры стоящего бородатого и длинноволосого скифа в длинных широких шароварах, в греческом языке нет шипящих звуков, поэтому греки заменяли «ш» на «с»: «сарабары» – широкие штаны скифов, собранные внизу или подвязанные у щиколотки, заправленные в сапоги, и одетый в сакиндак —Σακυνδακη – вид скифской одежды, известный из сочинения Гесихия. Левой рукой скиф придерживает горит со стрелами, в правой руке он держит небольшой сосуд с вином. Скифская лексика из античных источников.

Бляшки нашивные с изображением скифских воинов-лучников, соратников, подготовившихся к бою, собрав длинные волосы в узел, и сражающихся спина к спине, одетых в традиционную одежду и кожаную скифскую обувь — скифики. Слово»скифики» упоминается в произведениях Лисия – аттического оратора V-IV вв. до н. э., а также в стихах Алкея: «…и подвязавши скифики…«. Согласно легендам скифы обучали древнегреческого героя Геракла стрельбе из лука.

На золотых нашивных бляшках можно рассмотреть одежду и вооружение скифского всадника, изображённого скачущим на коне, в стремительном движении, с развивающимися волосами, замахивающегося остриём копья в невидимого врага.

Кажется, что боевой конь скифского всадника скачет во весь опор, а скифский воин стремится в гущу битвы… или преследует на охоте зайцев.

Бляшки нашивные с изображением бегущего зайца, традиционного объекта скифской охоты. Из «Истории» Геродота известен рассказ о том, что всё скифское войско предпочло пуститься вдогонку за зайцем, вместо того, чтобы начать сражение с войском персидского царя Дария I.

17. Бляшка нашивная в виде фигуры лежащего льва.

Бляшка нашивная в виде девяти лепестковой розетки.

Бляшка нашивная в виде девяти лепестковой розетки.

Существует точка зрения, что бесчисленные золотые бляшки, найденные археологами в богатых скифских захоронениях, изготавливались специально для погребального ритуала и никогда не использовались скифами в обычной жизни. Золотые украшения — это украшения мёртвых, а не живых.

Действительно, трудно представить себе скифского царя, одежда которого была бы расшита сотнями тонких, мягких, а потому непрочных золотых украшений.

Некоторые учёные предполагают, что погребальные золотые украшения изготавливали специальные ремесленники-ювелиры, которые могли за короткий срок по заказу родственников умершего изготовить, необходимые золотые украшения.

Золотой погребальный венок. III век до н.э. Керчь. Золото.

Золотое ожерелье. Середина — третья четверть V века до н.э. Нимфей (Крым). Хутор Баврова. Каменная гробница в кургане. Раскопки 1862 года. Золото.

Золотое ожерелье. Середина — третья четверть V века до н.э. Нимфей (Крым). Хутор Баврова. Каменная гробница в кургане. Раскопки 1862 года. Золото.

.Диадема погребальная. I век н.э. Керчь. Некрополь Пантикапея. Раскопки К.К. Думберга. 1900 г. Золото.

Бляшки нашивные в виде изображения бородатого божества в зубчатой короне, возможно это скифский бог Папай (Отец). IV – III век до н.э. Керчь. Собрание П.О. Бурачкова. Золото.

11. Подвеска в виде головы быка. V- IV вв. до н.э. Керчь. Собрание П.О. Бурачкова. Золото.

Ожерелье с изображением «узлов Геракла». III — II вв. до н.э. Керчь. Курган на Юз-Оба. Из собрания Румянцевского музея. Золото, сердолик, гранат.Подвеска. Середина — вторая половина IV в. до н.э. Краснодарский край, пос. Сенной, Кепы. Курган 1, погребение 7. Раскопки Н.И. Сокольского, 1961 г. Золото, халцедон, гранат.

Перстень с изображением крылатого Эрота (Έρως ) с лирой на щитке. IV век до н.э. Керчь. Собрание П.О. Бурачкова. Золото. В древнегреческой мифологии Эрос – бог любви и полового влечения, и его имя (h)eros — родственно слову санскрита harṣa — «возбуждение, подъём«.

15. Подвеска от серьги с изображением крылатой богини победы Ники. III — II вв. до н.э. Керчь. Собрание П.О. Бурачкова. Золото.

16. Серьга с подвеской в виде фигурки скачущего оленя. Серьга — I век до н.э. — I в. н.э., подвеска IV — III вв. до н.э. Керчь. Золото.

17. Подвеска в виде фигурки крылатого сфинкса. IV- III вв. до н.э. Керчь. Собрание П.О. Бурачкова. Золото.

Диадема погребальная с медальоном с изображением Афродиты/Артемиды и двух Эротов. II век н.э. Краснодарский край. Анапа. Передано из КГБ СССР в 1982 г. Золото.

Древние греки помещали золотые украшения в погребения, воздавая тем самым последние почести усопшему. Помимо ювелирных изделий, в захоронения нередко находят золотые венки, наглазники, нагубники и погребальные маски.

Погребальные наглазник и нагубник. II век н.э. Таврическая губ. Херсонес. Раскопки К.К. Косцюшко-Валюжинича. Золото.

Выставка античных монет в Историческом музее Москвы

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории