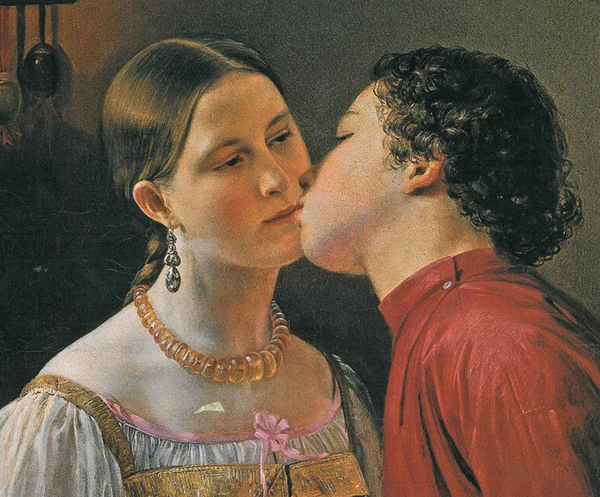

«Христосование», Ф. Горецкий

К поцелуям на Руси вообще было отношение особое. Ритуальные поцелуи были неотъемлемой частью русской культуры. Например, традиция целовать друг друга при встрече на Пасху, а также в период с Пасхи до Вознесения, считалась исключительно православным обычаем. В Европе таким ритуальными поцелуями не занимались.

Несколько веков назад глагол цѣловати вовсе не означал прикосновения губами. Словари древнерусского языка его основное значение интерпретируют, как «приветствовать, здороваться».

В церковно славянском тексте Евангелия от Матфея читаем фрагмент, в котором римские солдаты надели Иисусу на голову венок из терна, дали Ему палку, символизирующую скипетр. Насмехаясь, воины становились перед Ним на колени и целовали Его, приветствуя фразой «радуйся, Царь Иудейский», пародирующей известное латинское приветствие императора:

«Ave/ salve, Caesar, victor, imperator!» — «Здравствуй (salve = цел будь), Цезарь, победитель, император!»

Очевидно, что глагол целовали здесь означает лишь «приветствовали». То же и других текстах:

Входѧ́ще же въ до́мъ, цѣлуйте є̂го̀, глаго́люще: ми́ръ до́му сему (Входя в дом, приветствуйте его, говоря: Мир дому сему!)

В этимологическом словаре под редакцией Шапошникова читаем: приветственный поцелуй у древних славян был равносилен словесному пожеланию здоровья, целостности. Позднее произошёл переход слова из религиозной лексики в общий язык. Подобные представления были присущи древним балтам и германцам.

В словах целовать, поцелуй явственно слышится корень цел-, от которого также образованы слова целый, целостный, целительство, целебный, исцеление. Провожая родственников на войну, наши предки желали им вернуться целыми и невредимыми, то есть без увечий, с руками и ногами. Но представление о здоровье как о целостности организма, видимо, имеет более широкий круг ассоциаций.

Собственно, обычай этот сохранился и в наши дни. Как и другой «исцеляющий поцелуй», знакомый каждому с детства: если ты упал и сильно ушибся, на больное место надо не только подуть и приложить подорожник. Ещё надо бежать к маме. У неё волшебные губы: поцелует (исцеляет) ушибленное место, и всё пройдёт.

В христианской традиции больных исцеляют через таинство соборования. В этом слове можно услышать «собирание воедино». В евангелии от Иоанна читаем (5.14):

Се цѣлъ ѥси, къ томоу не съгрѣшаи. В современном переводе эти слова звучат: Вот, ты цел/выздоровел, не греши больше.

Нередко, в минуты недомогания мы говорим, что разваливаемся на части, рассыпаемся, голова раскалывается, сердце разрывается и т.д. Очевидно, что, когда мы целостны, у нас все на месте и ничего не болит.

Как видим целование первоначально – это пожелание целостности, то есть здоровья. Именно этот же смысл передаётся и современными здравствуй и будь здоров.

Как же так получилось, что словом, означающим пожелание здоровья, мы стали обозначать прикосновение губами?

Попытался ответить на этот вопрос А.В. Семёнов в своём «Этимологическом словаре русского языка» указывает на то, что в Древней Руси целовати, кроме приветствия, означало также «приносить присягу» и «преклоняться». Во многих странах во время присяги или клятвы принято целовать крест или распятие.

Попытался ответить на этот вопрос А.В. Семёнов в своём «Этимологическом словаре русского языка» указывает на то, что в Древней Руси целовати, кроме приветствия, означало также «приносить присягу» и «преклоняться». Во многих странах во время присяги или клятвы принято целовать крест или распятие.

Во многом именно благодаря значению «преклоняться» некоторые исследователи сделали вывод, что глагол целовать образовался от существительного чело (лоб). Всем известно выражение челом бить, хотя данный фразеологизм трактуется как просьба/мольба и нередко просьба через унижение, преклонение.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что в некоторых летописных документах зачастую наблюдается замена буквы «ч» на «ц», то есть писалось цело вместо чело, поэтому, делается вывод, что глагол целовать произошёл от слова чело.

Вероятно, что истина где-то посредине. Целовать в современном значении происходит от прикосновения губами к святыням. До сих пор сохраняется обычай прикладываться к иконам, к мощам святых для исцеления от различных недугов. Видимо, первоначально целовали иконы с намерением получить исцеление, т.е. восстановить здоровье/целость. Затем обычай прикосновения губами сам стал называться целованием.

Не исключено, что ритуал восходит к идее симпатической магии. Несмотря на отрицание и порицание всякого колдовства, Церковь практиковала таинство исцеления через прикосновение к святыне, соединение с предметом культа.

Рот — часть тела сакральная, она слова на свет рождает, а ещё поцелуем одаривает, в магические свойства которого верили в прошлом. Корни у этого обычая древние: мамы спешили скорее поцеловать новорождённого, чтобы защитить его от порчи и сглаза. А в Калужской губернии женщины даже домашний скот в лоб целовали, чтобы избежать падежа. Правда, помогало это или нет, неизвестно. Главное — верить.

Священнослужители включили поцелуй в церковный ритуал, применяя его при крещении, исповеди, посвящении, погребении, бракосочетании и пр. В православной церкви есть обычай целовать руку архиерея при благословении, также священнослужители обмениваются взаимным поцелуем на литургии.

Поцелуем обменивались прихожане при посещении церкви. Среди православных повсюду распространен пасхальный обычай троекратного поцелуя в щеки после того, как обменялись фразами «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!».

В христианской традиции это происходило среди прихожан одной церкви, то есть между людьми не совсем чужими. Поцелуи на Пасху знаменовали общую радость и единение общины.

Поцелуем на Руси не только встречали, но и провожали в последний путь. Шведский дипломат Пётр Петрей де Ерлезунда, написавший в нескольких томах «Историю о великом княжестве Московском», отмечал:

«Они справляют поминки пением, каждением, целованием друг друга в губы: последнее водится и между мужчинами и женщинами в доказательство их искренней, сердечной и душевной радости, и при том вполне верят, что души их умерших друзей получают от того большое облегчение, даже чувствуют радость и удовольствие, в каком бы месте они ни находились».

Древним христианам известны и поцелуи почитания. Евангелист Лука рассказывает о грешнице, лобызавшей ноги Христа. Святое целование известно на древнехристианских трапезах.

Поцелуй и сегодня – это символический акт слияния с ближним, выражение духовного или душевного единения с ним.

Из повседневной жизни русского боярина конца XVII века, К.Е. Маковский, 1868.

Примерно в XVII веке возник поцелуйный обряд, который оставил свой след в культуре. Лев Гумилёв писал, что со временем обряд этот трансформировался в целование руки замужним женщинам и сохранился у поместного дворянства. При этом из быта других слоёв населения он исчез.

Благодаря известному полотну К. Е. Маковского, можно представить, как выглядел поцелуйный обряд. Сюжет картины связан с романом Алексея Толстого «Князь Серебряный», который в годы её создания был чрезвычайно популярным:

В чём суть обряда? Для женщин было большим праздником, когда мужья дозволяли им предстать перед гостями. Женщин за мужской стол не пускали, у них был свой, да и жили они в отдельной части дома, скрытой от посторонних глаз. Если хозяин дома показал тебе свою жену, значит, он проявил особое уважение. Одним из таких проявлений уважения был поцелуйный обряд, который совершался или в начале, или в конце трапезы.

Муж звал жену, чтобы та в сопровождении других женщин принесла вино. Каждому гостю вино подносили в отдельной чарке, причём для каждого подношения жена меняла одежду на новую. Жена приветствовала гостя небольшим наклоном головы, тогда как гость кланялся до земли, потом она отпивала из чарки глоток и подносила её одариваемому.

Иногда после жены пил муж, а затем уж чарку передавали гостю. Хозяин упрашивал гостей испить напиток из рук его жены, а в конце просил одарить её в ответ поцелуями. Гости, кланяясь до земли, подходили к жене, целовали её в щёки, а по некоторым свидетельствам и в губы, потом отступали на несколько шагов назад и снова кланялись. Поцелованная в знак благодарности наклоняла голову.

Когда все гости были угощены вином, обряд завершался, и женщины вновь удалялись в свою часть дома. Поцелуйный обряд проводили только для особо важных гостей, выражая им почтение и любовь.

Однако, иностранцев такое поведение иногда шокировало: сначала русские прячут своих жён, а потом предлагают их целовать по очереди.

«Он должен непременно, низко поклонившись, бегом приблизиться к ней, неподвижно стоящей, и напечатлеть лёгкий поцелуй, ни на рот ее, ни на губы, а только на обе щеки, и так же отойти от неё», — писал в 1670-х путешественник Яков Рейтенфельс. Таков был увиденный гостем поцелуйный обряд.

Хотя есть версия, что обряд у кого-то из иноземцев и был заимствован. По другой версии, он был пережитком языческого прошлого, отсюда все эти многочисленные поклоны и целование всех важных гостей. А каково его происхождение на самом деле, мы никогда не узнаем…

![]() А вот слово «лобзать» заимствовано из старославянского, где «лобъзъ» означало «поцелуй».

А вот слово «лобзать» заимствовано из старославянского, где «лобъзъ» означало «поцелуй».

Этимология слова «целовать»

Слово «целовать» возникло в древнерусском языке на рубеже XIII–XIV вв. из общеславянского суффикса и производное от *zělъ «целый, здоровый, невредимый». Слово «целый» широко употребляется в русском языке с древнейших времен, поэтому установить точное время его появления не возможно. Это слово появилось во многих славянских языках почти одновременно и обозначало «нетронутость». Це́лый. Общеслав. Того же корня, что готск. hails «здоровый», др.-прус. kailūstiskan «здоровье». Целый < *cělъ, буквально — «здоровый». Исходное значение слова Целовать — «желание быть здоровым, приветствовать». В дополнение к знакомому нам слову «целовать» — с самого начала оно имело несколько значений: «приветствовать», «приносить присягу», «преклоняться».

Целова́ть целу́ю, др.-русск. цѣловати «приветствовать, целовать, приносить присягу, преклоняться», ст.-слав. цѣловати ἀσπάζεσθαι, salutare (Мар., Супр.), укр. цiлува́ти, болг. целу́вам «целую», сербохорв. цjели̏вати, цjѐлуjе̑м — «целую», словен. cẹlovati, чеш. сеlоvаti, польск. саłоwа[‘]с[/’], całuję. || От *cělъ (см. це́лый), т. е. производное от старой основы на -u; (см. Зубатый, LF 28, 85; Шпехт, KZ 64, 21).

Прото-ИЕ корень *kailo- «ЦЕЛО, невредимый»

Протогерманское * hailitho (ср. холить), др.скандинавское heill «здоровый»; helge «святой, священный»; Др.английское д.-в.-н. heila|dz2 dz2|en «приветствовать», англос. hálettan, др.-исл. heilsa «приветствовать», лат. salutāre, salvē приветствовать (Бернекер (I, 123 и сл.). др.английское hælþ «ЦЕЛ = здоров или хорош», halig, hal «ЦЕЛый = здоровый»; hælan «исЦЕЛять», англ.health — здоровье.

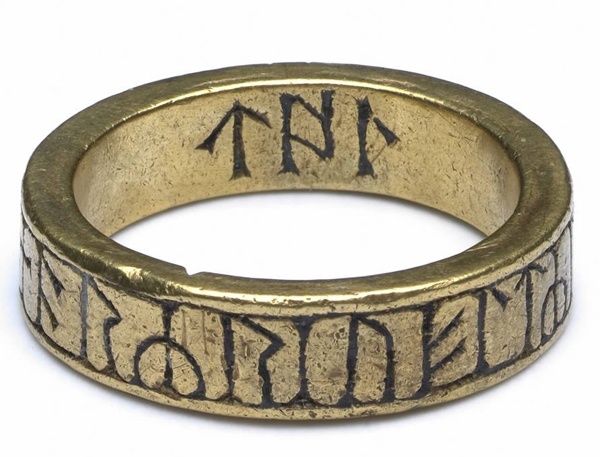

Рунический заговор на остановку крови: ÆR-KRIU-FLT-KRIU-RI-ÞON-GLÆ-STÆ-PON TOL — Яр-кровь-плывёт — кровь-реку-Дон — глядь-стае-Понт; а внутри кольца слово — Цел

Эльфрик Грамматик (др.-англ. Ælfrīc, 955 — 1020 г.) — англосаксонский монах-бенедиктинец в грамматике переводит латинские приветствия salve/ ave , как bēo hāl = «будь ЦЕЛ, здоров!», «bēoð hāla!» — «будь ЦЕЛА, здорова», а во мн. числе: bēoð hāle = «буде целы!», «буде в ХОЛЕ» (ХОЛЯ I. 1. устар. и прост. холить, уход, забота). Формы wes / Wesaþ hāle (мн.ч.), использовались в позднем Западном Саксонском (West Saxon): wes (ед. ч.) = весь, Wesað (мн. ч.) = Все. В ед. числе «будь здоров!» = Wes Hāl (ед.ч.) — «Весь Цел, здоров», а во мн. числе «будьте здоровы!» = wesað hāle — «Все Целы, здоровы».

Це́лый цел, цела́, цело́, др.-русск. цѣлъ, русск.-цслав. цѣлы, род. п. -ъве «исцеление», ст.-слав. цѣлъ ὅλος, ὑγιής (Остром., Супр.), укр. цíлий, болг. цял, сербохорв. ци̏о м., циjèla ж., словен. се̑l, чеш., слвц. сеlý, польск. саłу, в.-луж. суłу, н.-луж. сеłу. Древняя основа на -u, судя по др.-чеш. z cělu «целиком» Праслав. cělъ родственно др.-прусск. kailūstiskan «здоровье», греч. κοῖλυ ̇ τὸ καλόν (Гесихий), гот. hails, д.-в.-н. heil «здоровый, целый»; (см. И. Шмидт).

Нет основания говорить о заимствовании славянского слова Целый < *cělъ, «здоровый» из германского (Хирт, РВВ 23, 332).

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории