Академик О.Н. Трубачёв

К истокам Руси. Народ и язык.

Из истории языка Древней и новой Руси.

3. «Славянское и русское одно есть».

Племя вятичей, начавшее селиться во второй половине I тысячелетия в приокских краях, оказалось сравнительно неподалеку от Киева, на северо-восток, облюбовав редко населенные земли. Скорее всего, этими местами несколько раньше прошли дальше на север будущие новгородские словены и кривичи. Сами же вятичи вскоре приступили к освоению больших пространств к востоку и юго-востоку. Так, включая ранее освоенные Запад и Юго-Запад, постепенно организовалось восточнославянское этническое и языковое пространство, ареал. Нормальное развитие восточнославянского этнического и языкового пространства неизбежно выражалось в едином этническом самосознании народа.

Достаточно раскрыть начальную русскую летопись, чтобы почувствовать реальное наличие единого духа этнического самосознании народа : «А славянское и русское одно есть«). Лингвистической ипостасью единого этнического самосознания обязательно должен был быть относительно единый дописьменный и долитературный наддиалект. Само понятие и название наддиалекта говорит, что он суммирует некую подпитывающую его сложность местных диалектов. Поводом для обсуждения этой сложности (vice versa этого единства) послужило состояние этих вопросов в нашей науке последних десятилетий, где накопилось много неясности и даже тупиковых состояний, начать хотя бы с обсуждения вопроса об общенародном не литературном языке, отмечая при этом готовность обсуждать его у некоторых авторов наряду с явным отсутствием интереса к проблеме – у других.

Кажется очевидным, что названный выше наддиалект, или общенародный нелитературный язык, он же – «устный литературный язык» – это универсалия, нормальная функция множества низовых диалектов, подтверждаемая ближними и дальними параллелями, лишь усиливающими впечатление серьезности проблемы. Ср., с одной стороны, ссылку на устный литературный язык якутских народных сказителей [Бородина М.А. Лингвистическая география // Теоретические проблемы советского языкознания. М., 1968, с. 117]. А с другой стороны – и это самое важное для нас – отголоски дискуссии в нашей науке, в сущности, о том же: «Нельзя согласиться с положением Р.И. Аванесова, будто бы русского языка вне пределов литературного языка не существует» [Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк. Л., 1972, с. 69].

Действительно, в нашей диалектологии популярно оперирование не вполне ясными категориями «диалектного языка» и «системы систем», при крайне слабом интересе именно к наддиалекту или «наддиалектному койне»[Трубачев О.Н. Славянская филология и сравнительность. От съезда к съезду // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1998, с. 4].

Хотя было бы несправедливо утверждать, что близкие к проблеме факты вовсе не попадали в поле зрения исследователей конкретного материала. Ср., например, одно из сделанных вскользь замечаний о наличии «в русском диалектном языке» (?) «общих элементов» синтаксиса, употребляющихся «во всех говорах»[Русская диалектология. 2-е изд. / Под ред. Л.Л. Касаткина. М., 1989, с. 173.]. И таких замечаний, наблюдений найдется немало, впрочем, возможно, при более или менее ощутимом отсутствии сознания необходимости сделать следующий шаг – я имею в виду обобщение о наддиалекте. Сюда, несомненно, относятся пытливые, хотя порой и вскользь высказанные мысли С.И. Коткова – о широком просторечии, в работе об орловских диалектах, об общенародности языка старого эпистолярного наследия, против популярного заключения Лудольфа 1696 года о том, что у нас говорили по-русски, а писали будто бы только по-церковнославянски [Котков С.И. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 1980, с. 36].

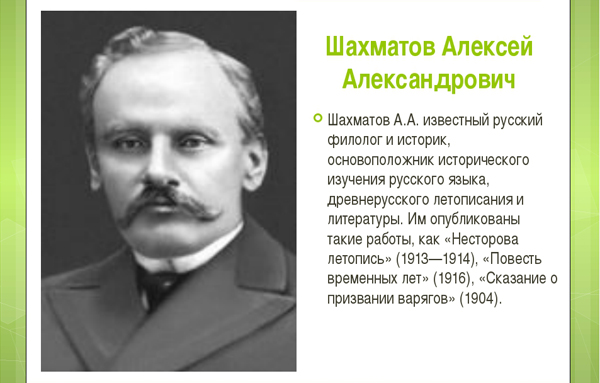

Несколько забегая вперёд и в интересах, как кажется, правильного понимания существующего положения, многое определялось у нас унаследованными ещё от Шахматова представлениями, согласно которым идея «наддиалектного койне» не шла дальше мыслей о городском говоре, например, Киева [Шахматов А.А. Введение в курс истории русского языка. Ч. I. Исторический процесс образования русских племен и наречий. Пг., 1916, с. 80]. Общеязыковая материя сводилась к неисчислимому множеству «индивидуальных языков», а общевеликорусский язык, как и общевеликорусская народность признавались «фикцией», во всяком случае – поздней реальностью. Мы будем к этому возвращаться ещё ниже, но, повторяю, для правильного понимания это важно отметить уже с самого начала.

Итак, речь должна идти в немалой степени о мире идей и научных построений Шахматова. Академик Алексей Александрович Шахматов, безусловно, – центральная фигура в науке о русском языке и его истории, как, впрочем, и в собственно русской истории. Его авторитет, его научное влияние, объём сделанного им за непродолжительную, примерно полувековую, жизнь не имеют себе равных. И сейчас, перечитывая труды Шахматова, неизбежно испытываешь очарование силы ума и удивление перед огромностью знаний.

Непродолжительная жизнь этого замечательного учёного и не менее замечательного человека окончилась в 1920 году, как раз в то время, или в канун времени, когда в европейской лингвистике еще только намечалось начало лингвистической географии – системы научных понятий, в корне повлиявших на широкие области исследования языка. Конечно, со своей стороны, до известной степени тормозящее воздействие имело, как кажется, излишне последовательное соблюдение Шахматовым принципов лингвистической школы своего учителя, Ф.Ф. Фортунатова, и критика не преминула отметить это: явно избыточный перенос в праязыковую реконструкцию многих звуков позднего и местного образования, преувеличение фактора «смешения» языков и диалектов, а также переоценка индивидуально языкового за счёт общеязыкового.

Но самым крупным несоответствием или даже трагизмом видится сейчас то, что рано умерший Шахматов по не зависящему от него стечению обстоятельств буквально всего на несколько лет «разошёлся» по времени с подъёмом лингвистической географии, который развернулся в романских и германских странах. Результаты, к сожалению, не замедлили сказаться, и сейчас многое по известным причинам видится иначе. Многие, в том числе принципиальные, построения и выводы Шахматова о русском языковом развитии звучат проблематично, не отвечают возможностям современной науки и нуждаются в иной формулировке, иной точке отсчёта. Повторяю: в наметившемся разночтении меньше всего можно винить самого Шахматова. С ним закончилась славная эпоха, оставившая замечательные исследования и добротные собрания материалов, эпоха до лингвистической географии. Труднее понять последующие поколения учёных, которые, исследуя русский языковый материал, продолжали почти всецело идти за Шахматовым. Сложилась необычная ситуация, о которой надо говорить, тем более что до сих пор этого не сделали. Парадоксально то, что критика трудов Шахматова вроде имела место неоднократно, в том числе и в наше умудренное и проинформированное время.

Удивляет же то, что и у видных критиков Шахматова мы практически не находим систематических попыток нового прочтения шахматовской истории и диалектологии русского языка. Должен оговориться, что дело отнюдь не в недостатке или отсутствии термина «лингвистическая география». Скорее уместно иметь в виду дефицит осмысленного применения самих понятий, в том числе главных из них: центр – периферия – ареал. Этим занимается лингвистическая география [Бородина М.А. Лингвистическая география // Теоретические проблемы советского языкознания. М., 1968, с. 106]. Лингвистическая география не сводится к картографированию, будучи сугубо исторической наукой, а значит, это не составление атласов, а их интерпретация, использующая понятие ареала, изоглоссы, очага распространения и такой критерий, как обращенность в прошлое. Будучи специалистом по романским языкам, Бородина довольно осторожна в оценке русской диалектологии, не решив для себя окончательно вопроса, имеем ли мы перед собой опыт лингво-географической работы или лишь подготовку к последней. Чтобы не быть голословными, назовём весьма характерные, классические труды этого направления, как, например, «Патология и терапевтика слов. Исследования по лингвистической географии» (тт. I – III, 1915 – 1921) Ж. Жильерона, «География слов верхненемецкого обиходного языка» П. Кречмера (1918).

Могу также поделиться собственным ранним опытом лингвогеографического изучения славянско-неславянских интерференций в области обозначения понятия «ни один», довольно характерных славянских периферийных образований вроде ст.-чеш. nizadny, ст.-польск. nizadny (*ni-ze-jedьnъ), в конечном счете ареальное новообразование, удивительно напоминающее также ареальное структурно близкое новообразование на соседней – германской почве, франк. ni-g-ein -«ни один» что позволяет говорить об элементах языкового союза. Существуют параллели с другими славянскими перифериями. [Трубачев О.Н. Лингвистическая география и этимологические исследования // Вопросы языкознания, 1959, № 1, специально – с. 28].

Четкого лингвогеографического аспекта, как я уже сказал, мы не нашли и у наших маститых критиков Шахматова [Филин Ф.П.], где критика идёт по другим параметрам, а шахматовское понимание «переходных говоров и говора Москвы» даже вызывает одобрение. Ниже мы коснёмся этих важных понятий.

То, что обычно называют лингвистической географией у нас, есть скорее наука о распределении фонетических и морфологических типов в рамках одного языка и одного времени, тогда как классическое понимание лингвистической географии – историческая география слов (нем. Wortgeographie)[Трубачев О.Н. Лингвистическая география и этимологические исследования // Вопросы языкознания, 1959, №1, с. 21].

К сожалению, столь отличная трактовка: «лингвистическая география как описательная диалектология», никем и никогда не оговаривалась, по крайней мере мне об этом ничего не известно. Не вполне ясны и мотивы; можно разве что предполагать, что в этом повинен всё тот же одновременный бум с 50-х годов прошлого века описательно-структуралистских направлений при упадке сравнительно-исторического языкознания у нас [Трубачев О.Н. Регионализмы русской лексики на фоне учения о праславянском лексическом диалектизме // Русская региональная лексика XI – XVII вв. М., 1987, с. 20]. Я допускаю, что серьезные исследователи всё же испытывали определенное неудобство от означенного несоответствия, о чём могут свидетельствовать попытки как-то разделить понятия собственно диалектологию и лингвистическую географию [Горшкова К.В. Историческая диалектология русского языка. М., 1972, с. 37], где говорится об исторической лингвогеографии как отделе исторической диалектологии, а карты лингвистических атласов квалифицируются как «источник исторической лингвогеографии».

И хотя эти вялотекущие поиски, может быть, продолжаются, мы наблюдаем объективно наличествующие негативные следствия вышеназванного смешения понятий диалектология и лингвистическая география. Именно так приходится воспринимать случаи прямолинейного отождествления также изоглоссы с одной стороны и диалектной границы, даже госграницы – с другой, тогда как необходимо в духе лингвистической географии исходить из относительности и проницаемости всех границ, в их числе – диалектных. [Трубачев О.Н. Лингвистическая география и этимологические исследования // Вопросы языкознания, 1959, № 1, с. 16].

Здесь остается вспомнить, что подобные прямолинейные трактовки ярко выражены уже у Шахматова, который не довольствуется проникновением самого явления – аканья – на Белорусский Запад с Востока, но рисует целую восточнорусскую «иммиграцию» в Белоруссию как источник и носитель аканья[Шахматов А.А. Курс истории русского языка. Ч. II. СПб., 1910, с. 177]. В другом случае у него речь идёт о «наводнении всей Белоруссии и радимичами, и вятичами«[Шахматов А.А. Введение в курс истории русского языка. Ч. I. Исторический процесс образования русских племен и наречий. Пг., 1916, с. 110].

Мы сейчас в языкознании довольно реально себе представляем, что то же аканье вряд ли импортировали таким буквальным образом, подобно тому, как и археологи считаются с миграцией моды на те или иные артефакты и обычаи, а не с обязательной миграцией самих носителей артефактов или обычаев. Преувеличенное отождествление пучков изоглосс юго-западной зоны и границы Великого княжества Литовского XIV века тоже похоже на признание единственного свойства изоглосс – совпадать с госграницей и не нарушать её.

Огромную проблему лингвистической географии представляет определение инновационного центра языкового ареала. То, что мы имеем по этому вопросу в нашей литературе, объективно является отождествлением, или подменой инновационного центра центром политическим, административно-территориальным. Собственно говоря, именно в этом последнем смысле понимает «говор центра» Р.И. Аванесов, когда помещает центр русского глоттогенеза в Северо-Восточной Руси [Аванесов Р.И. Вопросы образования русского языка в его говорах // Вестник МГУ, 1947, № 9, с. 156].

Это понимание владимирско-поволжской группы как диалектной зоны центра возымело популярность в последующие годы [Горшкова К.В. Историческая диалектология русского языка. М., 1972, с. 105;]. «В основу русского литературного языка лег диалект Ростово-Суздальской земли». Вариации на тему наблюдаются в тех случаях, когда делаются попытки совместить говоры «центра» и «территорию говоров, окружающих Москву» [Захарова К.Ф., Орлова В.Г. Диалектное членение русского языка. М., 1970, с. 59, карта № 7].

Но, к чести наших конкретных исследователей-диалектологов, нельзя не отметить также случаев как бы интуитивного нащупывания также того, что можно назвать действительно инновационным центром. Сюда относится выделение курско-орловской группы южновеликорусского наречия между 35° и 37° восточной долготы и диссимилятивным яканьем суджанского типа [Захарова К.Ф., Орлова В.Г. Диалектное членение русского языка. М., 1970, с. 130].

Вообще с аканьем связывали идею лингвистического центра уже давно, ср. «сильно акающий центр», по А.И. Соболевскому, охватывающий Орловскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую, Курскую, Воронежскую губернии[Котков С.И. Из истории изучения орловских говоров. Говоры орловской области со стороны их вокализма // Ученые записки [Орловский государственный педагогический институт]. Т. V. Вып. 2. Орел, 1951, с. 17].

Здесь необходимо вспомнить тезис Шахматова об исконности южновеликорусского (орл. и др.) аканья сравнительно с белорусским [Котков С.И. Говоры орловской области (фонетика и морфология). Дис. … докт. филол. н. Т. I – II. М., 1951, с. 58 – 59]. Можно было бы говорить об общепринятости или о распространенности мнения об аканье как явлении центра древнего восточнославянского ареала[Георгиев В.И., Журавлев В.К., Филин Ф.П., Стойков С.И. Общеславянское значение проблемы аканья. София, 1968, с. 92].

Равным образом обращает на себя внимание признание центрального, в сущности, характера «курско-орловской группы южного наречия«[Русская диалектология / Под. ред. Р.И. Аванесова и В.Г. Орловой. М., 1964, с. 274]. Смутными исканиями в том же направлении, кажется, были шахматовские поиски – в его терминах восточнорусского, или среднерусского, наречия на Верхнем Дону и Северском Донце, с аканьем (гл. III, с. 71). В этой связи можно указать на Окско-Донской водораздел с его скоплением удивительно архаичных славянских гидронимов: Снова, Калитва, Идолга, Щигор, Иловай, Излегоща, Толотый [Трубачев О.Н. Праславянское лексическое наследие и древнерусская лексика дописьменного периода // Этимология 1991 – 1993. М., 1994, с. 9.] Это случай, когда архаизмы периферийного вида как бы подступают к искомому языковому центру, парадокс в вятичском духе, поскольку нигде больше в восточнославянском ареале феномены центра и периферии, испытавшей и расширение, и сжатие, мы как будто в такой близости не наблюдаем. В.В. Седов заинтересовался архаической славянской гидронимией на днепровском левобережье и на Дону у Трубачева, связывает их с волынцевской и роменско-борщевской, то есть вятичскими археологическими культурами, но в поисках восточнославянского центра (очага) в работах того же автора сомневается, помещая, впрочем, примерно там и ареал этнонима Ruzzi Баварского географа и Русский каганат [Седов В.В. Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. М., 1999, с. 61; 73]. В общем, как говорится, – время рассудит.

Многие помнят, возможно, какому суровому критическому разбору подверглись две книги Г.А. Хабургаева – «Этнонимы «Повести временных лет»» в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза» (М., 1979) и «Становление русского языка» (М., 1980)[ Shevelov J.Y. Между праславянским и русским // Russian linguistics 6, 1982, с. 353]. Книги эти действительно представляли собой странную смесь археологии с диалектологией, порой также – с недоброкачественной этимологией и реконструкцией. Но главный приговор был вынесен рецензентом даже не за это:

«Если бы Xабургаеву удалось этот центр (иррадиации многих процессов языкового развития. – О.Т.) определить, это было бы его большой заслугой. Но он не пытается это сделать; как кажется, он даже не видит этой проблемы». Да, этой проблемы не видели, и за этим стоял уровень лингво-географических изучений.

Может быть, стоит поэтому, а также в связи с некоторыми серьезными наметками и высказываниями, процитированными уже выше, присмотреться, в частности, к курско-орловской группе говоров, удобно выделенной на диалектологической карте 1964 года и на диалектологической карте русского языка в Европе 1914 года. Трагизм проблемы, проявился в данном случае в том, что в известной работе И.В. Сталина 1950 г. содержался тезис о курско-орловском диалекте как основе русского национального языка. Как всегда у нас, славословия вдруг резко потом оборвались, и в последующий период воцарилось тяжкое табу над этой темой, проблемой и в целом – над поисками центра. Как водится в таких случаях, с водой выплеснули и ребенка.

Серьезный историк русского языка С.И. Котков, подготовивший диссертацию об орловских говорах, оказался легкой мишенью для всяческой критики. А, между прочим, речь шла о работе, не только пролившей много света на орловские говоры, их состояние и разностороннюю историю, но более того, исправившей немало застарелых перекосов в оценке отношений северновеликорусский – южновеликорусский – общенародный (национальный, литературный) язык. Мы не раз и не два обратимся ещё к этой диссертации и другим работам Коткова. Некоторые пассажи оттуда явно заслуживают воспроизведения. Например:

«В массе орловских говоров они (формы им. п. мн. ч. на -а м. р. – О.Т.) охватывают в основном тот же словарный круг, какой находим в литературном языке и широком просторечии… берега, бока, верха, ветра, вечера, волоса, ворота, глаза, года, города, дома, закрома, колокола, леса, луга, номера, погреба, поезда, рога, рукава, снега, сорта, тока, трактора, триера, хлеба, холода» [Котков С.И. Говоры орловской области (фонетика и морфология). Дис. … докт. филол. н. Т. I – II. М., 1951, с. 626].

Не менее информативно, далее, наблюдение об окончании род. п. ед. ч. на -в– (другово, синево, моево), которое считается характерным для севернорусского, а в действительности господствует в орловских говорах, согласно результатам обследования [Котков С.И. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 1980, с. 135]. Констатируется несколько большая близость южновеликорусских говоров к общенародному языку в области синтаксиса, чем это имеет место в отношении северновеликорусского. При этом речь ведётся не о прямолинейной иррадиации центральнодиалектное – > общенародное, а о «перемалывании» курско-орловского в общенародное [Котков С.И. Говоры орловской области (фонетика и морфология). Дис. … докт. филол. н. Т. I – II. М., 1951, с. 755 – 756].

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории