Николай Яковлевич Данилевский

Россия и Европа.

ГЛАВА VI.

Отношение народного к общечеловеческому.

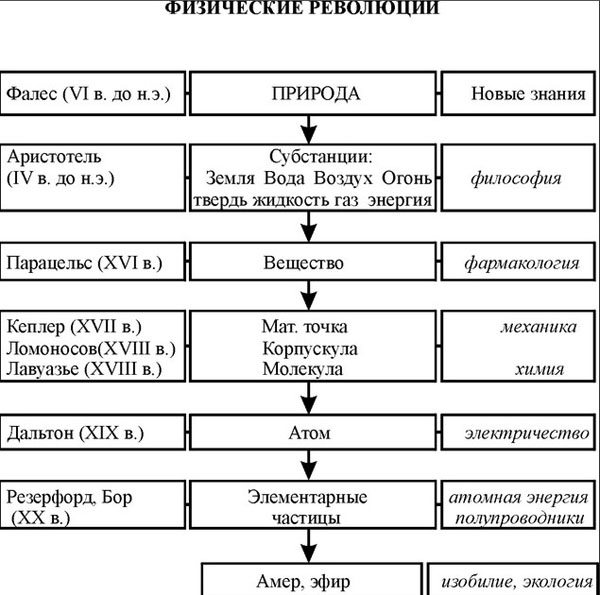

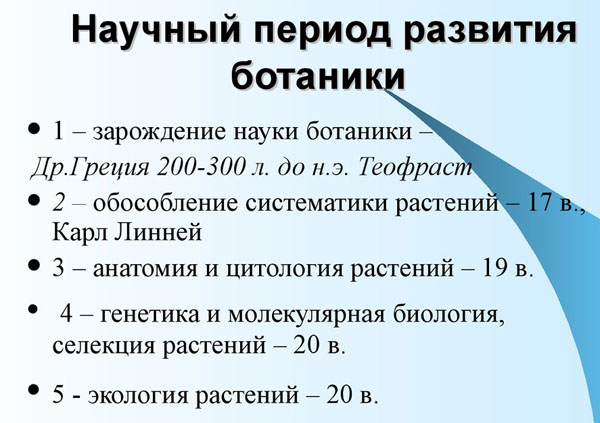

Понятия наших западников об общечеловеческом и национальном. — Учение славянофилов. — Не может быть единого или высшего осуществления идеи человечества. — Национальное принимается за общечеловеческое. — Род и вид. Общевидовое и всевидовое. — Славянский тип. — Идея Славянства — высшая идея для каждого славянина. — Наука не есть синоним цивилизации. — Национальность в науке. — Что такое истина? — Субъективная примесь. — Односторонность и разновременность.- Предпочтение известных предметов.- Примеры: математика. Общий ход возрастания каждой науки. — Развитие астрономии. — Пять периодов. Развитие химии. — Физика. — Ботаника. — Зоология. — Минералогия и геология. Языкознание. — Период искусственной системы. — Таблица великих учёных. — Особое направление ума у немцев. — Классификация наук. — Невозможна общая теория общества.

а+b>а

Из любой алгебры

Отношение национального к общечеловеческому обыкновенно представляют себе как противоположность случайного — существенному, тесного и ограниченного просторному и свободному, как ограду, пеленки, оболочку куколки, которые надо прорывать, чтобы выйти на свет Божий; как бы ряд обнесенных заборами двориков или клеток, окружающих обширную площадь, на которую можно выйти, лишь разломав перегородки. Общечеловеческим гением считается такой человек, который силою своего духа успевает вырваться из пут национальности и вывести себя и своих современников (в какой бы то ни было категории деятельности) в сферу общечеловеческого. Цивилизационный процесс развития народов заключается именно в постепенном отрешении от случайности и ограниченности национального, для вступления в область существенности и всеобщности — общечеловеческого. Так и заслуга Петра Великого состояла именно в том, что он вывел нас из плена национальной ограниченности и ввел в свободу чад человечества, по крайней мере, указал путь к ней.

Такое учение развилось у нас в тридцатых и в сороковых годах, до литературного погрома 1848 года(1) Революция 1848 г. в Европе вызвала резкое ужесточение цензуры в России. Главными его представителями и поборниками были Белинский и Грановский; последователями так называемые западники, к числу которых принадлежали, впрочем, почти все мыслившие и даже просто образованные люди того времени; органами «Отечественные записки» и «Современник»; источниками — германская философия и французский социализм; единственными противниками — малочисленные славянофилы, стоявшие особняком и возбуждавшие всеобщий смех и глумление. Такое направление было очень понятно. Под национальным разумелось не национальное вообще, а специально-русское национальное, которое было так бедно, ничтожно, особливо если смотреть на него с чужой точки зрения; а как же было не стать на эту чужую точку зрения людям, черпавшим поневоле всё образование из чужого источника? Нужны были смелость, независимость и прозорливость мысли в более нежели обыкновенной степени, чтобы под бедным нищенским покровом России и славянства видеть сокрытые самобытные сокровища, чтобы сказать России:

Былое в сердце воскреси,

И в нём сокрытого глубоко

Ты духа жизни допроси!

Под общечеловеческим же разумели то, что так широко развивалось на Западе, в противоположность узконациональному русскому, т. е. германо-романское, или европейское. К смешению этого европейского с общечеловеческим могло быть два повода.

Во-первых, общечеловеческим считалось не немецкое или французское (об английском уж и не говорим), то и другое было также запечатлено характером узконационального, а нечто, прорвавшее национальную ограниченность и являвшееся общеевропейским. Следовательно, обобщение уже началось, и ему следовало только продолжаться, чтобы сделаться общечеловеческим. Мало того: оно уже было таковым в сущности, и ему недоставало только внешнего повсеместного распространения, которое должно было совершиться посредством пароходов, железных дорог, телеграфов, прессы, свободной торговли и т. д. Здесь не принималось во внимание того, что Франция, Англия, Германия были только единицами политическими, а культурной единицей всегда была Европа в целом, что, следовательно, никакого прорвания национальной ограниченности не было и быть не могло, что германо-романская цивилизация, как была всегда принадлежностью всего племени, так и оставалась ею.

Во-вторых, и это главное, казалось, что европейская цивилизация, в последних результатах своего развития (в германской философии и французском социализме, начавшемся с декларации des droits de 1’homme(2)*; фр. Прав человека), порвала последние путы национального, даже высокоевропейски национального, и как в научной теории, так и в общественной практике ни с чем не хотела больше иметь дела, как с наиобщечеловечнейшим. Германская философия, с презрением устраняя все имевшее сколько-нибудь характер случайности и относительности, схватилась бороться с самим абсолютным и, казалось, одолела его. Так же точно социализм думал найти общие формы общественного быта, в своем роде также абсолютные, могущие осчастливить всё человечество, без различия времени, места или племени. При таком направлении умов понятно было увлечение общечеловеческим.

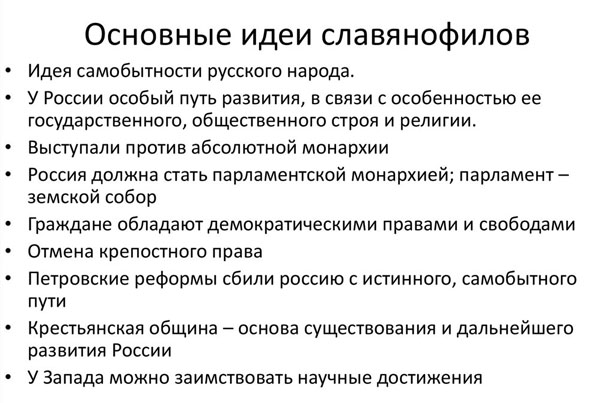

Само учение славянофилов было не чуждо оттенка гуманитарности, что, впрочем, иначе и не могло быть, потому что оно также имело двоякий источник: германскую философию, к которой оно относилось только с большим пониманием и с большею свободой, чем его противники, и изучение начал русской и вообще славянской жизни — в религиозном, историческом, поэтическом и бытовом отношениях. Если учение славянофилов напирало на необходимость самобытного национального развития, то отчасти потому, что, сознавая высокое достоинство славянских начал, а также видя успевшую уже высказаться, в течение долговременного развития, односторонность и непримиримое противоречие начал европейских, считало, будто бы славянам суждено разрешить общечеловеческую задачу, чего не могли сделать их предшественники. Такой задачи, однако же, вовсе и не существует — по крайней мере, в том смысле, чтобы ей когда-нибудь последовало конкретное решение, чтобы когда-нибудь какое-либо культурно-историческое племя её осуществило для себя и для остального человечества.

Задача человечества состоит не в чем другом, как в проявлении, в разные времена и разными племенами, всех тех сторон, всех тех особенностей направления, которые лежат виртуально (в возможности, in potentia(3)*) в идее человечества. Ежели бы, когда человечество совершит весь свой путь или, правильнее, все свои пути, нашёлся кто-либо, могущий обозреть всё пройденное, все разнообразные типы развития, во всех их фазисах, тот мог бы составить себе понятие об идее, осуществление которой составляло жизнь человечества, решить задачу человечества; но это решение было бы только идеальное постижение её, а не реальное осуществление.

Какая форма растительного царства осуществляет наиполнейшим во всех отношениях образом идею или, пожалуй, задачу растения: пальма или кипарис? Дуб, лавр или розан? Очевидно, что такой формы вовсе нет, что иная сторона растительной жизни выражается совершеннее мхом, чем более развитыми формами. Полное осуществление идеи растения заключается лишь во всем разнообразии проявлений, к которому она способна, во всех типах и на всех ступенях развития растительного царства, и может быть только идеально постигаемо, а реально не осуществляемо.

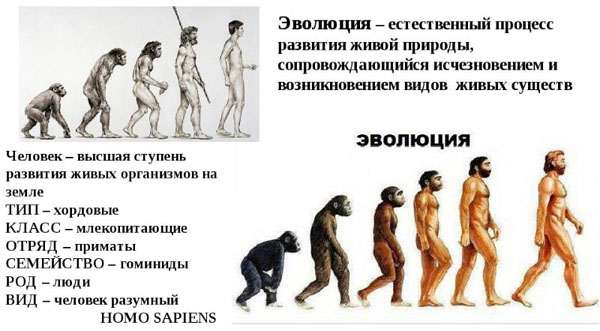

Может показаться, что это иначе в царстве животном. Человек кажется высшим осуществлением идей животного. Нисколько! Человек как животное во многом стоит гораздо ниже других животных. Свободное движение принадлежит, конечно, к идее животного, но человек несравненно хуже двигается в воде, чем рыба, в воздухе — чем птица, на земле — чем лошадь, олень или собака, на дереве — чем обезьяна или белка, и т. д., хуже даже при посредстве искусственно созданных им себе органов, пароходов, паровозов, воздушных шаров и т. д. К понятию о животности принадлежит также способность превращать в составные части своего собственного тела извне почерпаемое вещество; и в этом отношении пищеварительные органы лошади или коровы гораздо совершеннее устроены, потому что способны извлекать химически однородные с их телом части из веществ столь мало питательных, как трава. Способность получать впечатления от предметов внешнего мира есть также одна из принадлежностей животности; и тут зрение орла или сокола гораздо превосходнее человеческого: это настоящие зрительные трубы, которые могут приспособляться к зрению вблизи и к зрению вдали; обоняние собак бесконечно совершенное, чем у человека; слух или осязание у летучих мышей равняется как бы шестому чувству, удостоверяющему их в присутствии предметов, до которых они не прикасаются и которых не видят.

Животное совершенство человека заключается только в том, что он изо всех животных — наименее животное и потому способен к соединению с духом, который должен победить эти остатки животности. Следовательно, и животность осуществляется вполне также не в одной какой-либо форме, а во всех типах и во всех ступенях развития животного царства.

Возьмем отдельного человека: какой возраст осуществляет вполне все стороны его природы? Когда достигают все его способности своего наивысшего развития? Никогда. В одних отношениях он бывает, так сказать, вполне человеком только в зрелом возрасте, в других — в юношеском, в третьих — в старческом (опытность), в некоторых — даже в детском (память), и полным человеком называем мы того, который совершенно проявил всё разнообразие своей природы во всех фазисах своего развития.

Итак, и идея человека может быть постигаема только через соединение всех моментов его развития, а не реально осуществляема в один определенный момент, хотя тут есть то существенное различие, что человек сохраняет сознание своей индивидуальности через все возрасты, через которые прошел, и, следовательно, это идеальное постижение выполнения им своей задачи может им почитаться за реальное её осуществление. Если бы, однако, человек осуществил свою задачу в один фазис (в один момент) своего существования, то вследствие единства сознания, он мог бы ещё видеть в этом частном осуществлении вознаграждение за недостаточность её полного решения во все времена своей жизни; но ни человечество, как существо коллективное, ни отдельный какой-либо человек не носят в себе сознания человечества. Поэтому какой удовлетворительный смысл имело бы полное осуществление задачи человечества в какой-либо момент его истории? Если бы даже это было возможно, то что значила бы цивилизация, которая соединила бы в себе все стороны в отдельности, проявленные доселе разными культурно-историческими типами, соединила бы совершенство положительной науки, достигнутое цивилизацией Европы; полное развитие и осуществление идеи изящного, как во времена греков; живое религиозное чувство и сознание евреев или первых веков христианства; богатство фантазии Индии, прозаическое стремление к практически-полезному Китая, государственное величие Рима и т. д., довела бы ещё это всё до высшей степени развития, с прибавлением идеально совершенного общественного строя? Какой удовлетворительный смысл имел бы этот — несколько веков или хотя бы и тысячелетий продолжающийся — золотой век в сравнении со всеми прежде истекшими тысячелетиями?

Чтобы придать ему этот смысл, нужно принять фантазии Леру («De 1’humanite»- Человечество)(4)* или Перти (нем. «Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur» «Мистические явления человеческой природы»)(5)* о существовании какого-то демиурга — духа земли, который всю коллективную жизнь человечества сознаёт как свою индивидуальную. Иначе все усилия отдельных цивилизаций, из которых каждая осуществила наиполнейшим образом известную сторону идеи человечества (хотя эти стороны и не одинакового значения), оказались бы не живыми вкладами в общую его сокровищницу, а только жалкими подмостками, ни на что не годными, не стоящими того, чтоб обращать на них внимание, детскими попытками, не имеющими более значения с тех пор, как лежавшие в них обещания достигли своего исполнения. Отдельная личность может достигнуть разрешения своей задачи, реального осуществления своего назначения, потому, что она бессмертна, и потому, что ей преподано это разрешение свыше, независимо от времени, места или племени; но это осуществление лежит за пределами этого мира. Для коллективного же и всё-таки конечного существа — человечества — нет другого назначения, другой задачи, кроме разновременного и разноместного (т. е. разноплеменного) выражения разнообразных сторон и направлений жизненной деятельности, лежащих в его идее и часто несовместимых как в одном человеке, так и в одном культурно-историческом типе развития.

Но теперь никто не верит или очень немногие верят тому, чтобы германская философия действительно низвела абсолютное в человеческое сознание или чтобы французский социализм нашёл трансцендентальную формулу, разрешающую общественную задачу; но, несмотря на это, всё же продолжают смешивать Европу с человечеством, утверждать, что она вышла из сферы ограниченно-национального в сферу общечеловеческого. Я вижу в этом только смешение понятия о цивилизационной ступени развития культурного типа с понятием об общечеловеческом на том основании, что цивилизация всегда стремится разрушить те специальные формы зависимости, которые были наложены на племенную волю при переходе народов каждого культурного типа из этнографической в государственную форму быта, и заменить их известными формами свободы. Эти формы зависимости принимаются за национальное, а соответствующие им формы свободы — за человеческое (соответственно общей неверности исторического взгляда, смешивающего ступени развития с типами, планами организации и принимающего, например, новую историю, или историю цивилизационного периода германо-романского племени, за непосредственную ступень развития всего человечества); хотя как эти формы развития, так и соответственные им формы свободы — равно национальны и обусловливают друг друга.

Так, например, религиозный деспотизм римского католичества принимается за национальную принадлежность европейских народов, а анархическая свобода протестантизма — за общечеловеческую форму христианства; или: религиозная нетерпимость и вмешательство церкви во все государственные, гражданские и семейные отношения — почитается узконациональным явлением, свойственным средним векам, т. е. национальному периоду жизни европейских народов, а религиозный индифферентизм и государственный атеизм, с гражданскими браками и т. п., за явление общечеловеческое; монархический феодализм — за явление национально-германское, а конституционализм на английский лад — за явление общечеловеческое.

В такую же точно противоположность ставятся феодальное крепостное право — с неограниченною личною экономическою свободою, т. е. пролетариатом и коллективным рабством; цехи и корпорации — с экономическою неурядицей, выражаемою формулой фр. laissez faire, laissez aller — «Все идет своим чередом«(6)*; эксплуатация колоний и меркантилизм с фритредерством(7)*требование свободы торговли и невмешательства государства.

Каковы бы ни были причины, заставляющие смешивать национально-европейское с общечеловеческим, нам надо рассмотреть, можно ли вообще противополагать национальное общечеловеческому.

Человечество и народ (нация, племя) относятся друг к другу как родовое понятие к видовому; следовательно, отношения между ними должны быть вообще те же, какие вообще бывают между родом и видом.

Возьмем же для примера какой-нибудь общеизвестный род, например, растительный род — малину или животный род — кошку. Я не думаю делать никаких унизительных для человека сравнений, а только хочу выяснить отношения видового понятия к родовому на осязательных примерах. В понятие рода входит то, что есть общего во всех видах. Таким образом, род малины характеризуется цветком, похожим на маленькую розу, с чашечкою о пяти разрезах (а не о десяти, как у земляники), с плодом, составленным из отдельных ягодок, или просто сухих костяночек, вместе слепленных и надетых, как колпачок, на коническое полукругло-выпуклое окончание стебелька. Род кошки характеризуется круглою головою и тупым рылом, определенною формою, расположением и числом зубов, 5-ю пальцами на передних и 4-мя на задних лапах, с выпускными когтями. Очевидно, что ни малины, ни кошки как рода мы себе вовсе представить не можем. Это нечто отвлеченное, неполное; для того чтобы получить действительное существование и сделаться удобопредставляемым, оно требует себе дополнений. Цветок и плод известной формы — должны получить известный цвет, соединиться с известною формою листьев и стеблей, и все это должно быть травою или кустарником. С этими дополнениями родовые свойства малины образуют более определенные понятия садовой малины, ежевики, морошки, поленики и т. п., принадлежащих к роду малины. Так же точно с общими кошачьими отличительными чертами зубов, лап, когтей и т. п. соединяются: различного размера тело, различной длины хвост, присутствие гривы, круглый или щелеобразный зрачок, уши с кисточками или без кисточек на конце, шерсть одноцветная, полосатая или пятнистая и т. д. и образуют определенные формы льва, тигра, барса, рыси, домашней кошки и т. д., которые все принадлежат к кошачьему роду. Род, понимаемый в этом смысле, есть только отвлечение, получаемое через исключение всего, что есть особенного в видах; это — сумма свойств всех видов, за вычетом всего, что есть в них необщего всем им, и потому род есть нечто в действительности невозможное, по своей неполноте нечто более бедное, чем каждый вид в отдельности, который, кроме общеродового, заключает в себе ещё нечто особенное, хотя это особенное и менее существенно, менее важно, чем общее.

Род может быть понимаем в ином смысле. Именно: то, что в нём есть общего, может для своего осуществления соединяться с особенностями, но только с известными, ему соответствующими, а не со всякими возможными особенностями. Общемалинное может соединяться с травянистою формою, с широким округленным простым листом, с белою окраскою цветка, с оранжевою окраскою плода — и образовать морошку; или с кустарниковою формою, с сложным, состоящим из пяти отдельных листочков листом, с черною окраскою плода — и образовать ежевику; но не может соединяться с древесною формою, с длинным узеньким листом, с желтою окраскою цветка, с белою окраскою плода и т. д. Так же точно общекошачье может соединяться с средним ростом, с гладкою одноцветною плотно прилегающею жесткою шерстью, с оканчивающимся шишкою хвостом, с гривою, с круглым зрачком — и образовать форму льва; или с маленьким ростом, с мягкою шерстью, с продольным, щелеобразным зрачком — и образовать форму домашней кошки; но не может соединяться с волосистым хвостом, как у лошади, с пушистым, как у белки, с висячими ушами, как у слона, с прямоугольным поперечным зрачком, как у оленя, и т. д.

Следовательно, в каждом родовом понятии, кроме отвлеченной совокупности его признаков, заключается ещё способность дополняться известным только образом для своего осуществления в действительности, способность, которая теоретически неопределима, а только эмпирически исследуема. Если эту способность, лежащую в сущности или в идее рода, присоединить к отвлеченному родовому понятию, то род будет состоять не из того только, что общо всем его видам, а из этого общего — с прибавкою всех тех дополнений, к которым он способен. В этом смысле род не будет уже одним отвлечением, а роду будет соответствовать нечто реальное, только не в одном существе — одновременно и одноместно, а лишь в разных существах, разновременно и разноместно осуществимое.

В этом смысле род малины не будет заключаться в отвлеченном понятии общего между садовою малиною, ежевикою, костяникою, морошкою, поленикою, а в совокупности малины, ежевики, костяники, морошки, поленики и т. д. Род кошки — не в отвлечении общего между львом, тигром, барсом, кошкою, рысью, а в реальной совокупности всех их.

В первом смысле род есть только общевидовое, и в этом смысле понятие родовое будет уже и ниже всякого видового в отдельности; во втором же смысле род будет всевидовое и потому шире и выше всякого вида. Для избежания недоразумений надо ещё прибавить, что это отношение родового к видовому совершенно независимо от того генетического представления, которое мы соединяем с понятием о виде, т. е. независимо от того, представляем ли мы себе вид как нечто генетически самобытное, созданное или только с течением времени, под влиянием внешних обстоятельств дифференцировавшееся, осамобытившееся; ибо всё сказанное о настоящих родах и видах, в естественно-историческом смысле, прилагается вполне к отношению пород или разновидностей (в которых никто не предполагает генетической самобытности) к видам.

Понятие о лошади в обыкновенном не систематически научном смысле — точно такое же отвлечение, не дающее никакого полного реального представления, как и зоологическое понятие о роде кошки, потому что всякая лошадь принадлежит к какой-либо породе и на деле никогда не бывает просто лошадью, про которую мы даже не знаем, как она выглядит, а или породистою арабскою, или легкою, быстрою, поджарою английскою, или массивною, тяжелою мекленбургскою, или нестатною, но неутомимою степною и т. д.

Применим теперь эти аналогии к отношениям, существующим между народом (нацией, племенем) и человечеством. Нет нужды, что племена не составляют генетически самобытных единиц, а только с течением тысячелетий осамобытившиеся группы, получившие не только особый характерный наружный облик, но и особый психический строй; из этого следует только то, что отвлеченная сфера общечеловеческого обширнее, чем это было бы в противном случае; отношение же видового понятия народа, племени, к родовому понятию человечества остается то же. Всё-таки понятие об общечеловеческом не только не имеет в себе ничего реального и действительного, но оно уже, теснее, ниже понятия о племенном, или народном, ибо это последнее по необходимости включает в себе первое и, сверх того, присоединяет к нему нечто особое, дополнительное, которое именно и должно сохраняться и развиваться, дабы родовое понятие о человечестве во втором (реальном) значении его получило все то разнообразие и богатство в осуществлении, к какому оно способно.

Следовательно, общечеловеческого не только нет в действительности, но и желать быть им значит желать довольствоваться общим местом, бесцветностью, отсутствием оригинальности, одним словом, довольствоваться невозможною неполнотою.

Иное дело всечеловеческое, которое надо отличать от общечеловеческого; оно, без сомнения, выше всякого отдельно-человеческого, или народного; но оно и состоит только из совокупности всего народного, во всех местах и временах существующего и имеющего существовать; оно несовместимо и неосуществимо в какой бы то ни было одной народности; действительность его может быть только разноместная и разновременная.

Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности — одно общечеловеческое, за исключением всего национально-особенного (такой человек был бы не гением, а пошляком в полнейшем значении этого слова), а тот, кто, выражая вполне, сверх общечеловеческого, и всю свою национальную особенность, присоединяет к этому ещё некоторые черты или стороны, свойственные другим национальностям, почему и им делается в некоторой степени близок и понятен, хотя и никогда в такой же степени, как своему народу. Англичане вполне основательно смеются над немцами, имеющими претензию лучше их самих понимать Шекспира, и не так бы ещё посмеялись греки над подобными же претензиями относительно Гомера или Софокла; точно так же, никто так по-бэконовски не мыслил, как англичане, или по-гегелевски — как немцы. Таких богато одаренных мыслителей правильнее было бы называть не общечеловеческими, а всечеловеческими гениями, хотя был только один Всечеловек — и Тот был Бог.

Итак (чтобы возвратиться к употребленному мною в начале этой главы сравнению), оказывается, что отношение национального к общечеловеческому вовсе не уподобляется тесным дворикам или клетушкам, окружающим обширную площадь, а может быть уподоблено улицам, взаимно пересекающимся и своими пересечениями образующим площадь, которая в отношении каждой улицы составляет только часть её и равно принадлежит всем улицам, а потому меньше и теснее каждой из них в отдельности. Чтобы содействовать развитию города, который представляет в нашем уподоблении всечеловечество, ничего не остаётся делать, как отстраивать свою улицу, по собственному плану, а не тесниться на общей площади и не браться за продолжение чужой улицы (план и характер зданий которой известен только первым её жителям, имеющим все нужное для продолжения строения) и тем не лишать город подобающего разнообразия и распространения во все стороны.

Применим теперь всё сказанное в этой и в двух предыдущих главах к отношениям России к Европе или, лучше сказать, всего славянства, которого Россия служит только представителем.

Общечеловеческой цивилизации не существует и не может существовать, потому что это была бы только невозможная и вовсе нежелательная неполнота. Всечеловеческой цивилизации, к которой можно было бы примкнуть, также не существует и не может существовать, потому что это недостижимый идеал, или, лучше сказать, идеал, достижимый последовательным или совместным развитием всех культурно-исторических типов, своеобразною деятельностью которых проявляется историческая жизнь человечества в прошедшем, настоящем и будущем.

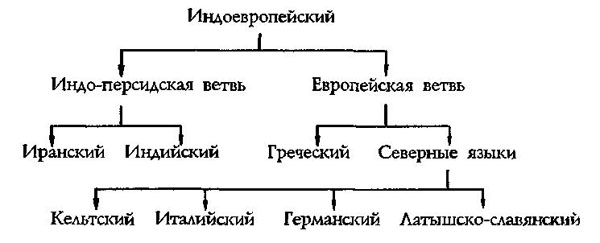

Культурно-исторические типы соответствуют великим лингвистико-этнографическим семействам, или племенам, человеческого рода. Семь таких племён, или семейств народов, принадлежат к арийской расе. Пять из них выработали более или менее полные и совершенно самостоятельные цивилизации; шестое — кельтское, лишенное политической самостоятельности ещё в этнографический период своего развития, не составило самобытного культурно-исторического типа, не имело свойственной ему цивилизации, а обратилось в этнографический материал для римского, а потом, вместе с его разрушенными остатками, для европейского культурно-исторического типа и произведенных ими цивилизаций.

Славянское племя составляет седьмое из этих арийских семейств народов. Наиболее значительная часть славян (не менее, если не более, двух третей) составляет политически независимое целое — великое Русское царство. Остальные славяне хотя не составляют самостоятельных политических единиц, но выдержали все пронесшиеся над ними бури, и ныне ещё продолжающие бушевать: немецкую, мадьярскую и турецкую, не потеряв своей самобытности, сохранив язык, нравы и принятую ими вначале форму христианства — православие. Частно-народное и общеславянское сознание пробудилось как у турецких, так и у австрийских славян, и надобны лишь благоприятные обстоятельства, чтобы доставить им политическую самобытность. Вся историческая аналогия говорит, что подобно своим старшим на пути развития арийским братьям, славяне могут и должны образовать свою самобытную цивилизацию, что славянство есть термин одного порядка с эллинизмом, латинством, европеизмом. Славянство такой же культурно-исторический тип, по отношению к которому Россия, Чехия, Сербия, Булгария должны бы иметь тот же смысл, какой имеют Франция, Англия, Германия, Испания по отношению к Европе, какой имели Афины, Спарта, Фивы по отношению к Греции.

Далее, всемирно-исторический опыт говорит нам, что ежели славянство не будет иметь этого высокого смысла, то оно не будет иметь никакого, что вся тысячелетняя этнографическая подготовка, вся многовековая народно-государственная жизнь и борьба, все политическое могущество, достигнутое столькими жертвами одного из славянских народов, есть только мыльный пузырь, форма без содержания, бесцельное существование, убитый морозом росток; ибо в едином истинном и плодотворном значении этого слова цивилизация не передаётся от народов одного культурного типа народам другого. Ежели они по внешним или внутренним причинам не в состоянии выработать самобытной цивилизации, т. е. стать на ступень развитого культурно-исторического типа — живого и деятельного органа человечества, то им ничего другого не остается, как распуститься, раствориться и обратиться в этнографический материал, в средство для достижения посторонних целей, потерять свои формационный, или образовательный, принцип и питать своими трудами и потом, своею плотью и кровью чужой, более благородный прививок, и чем скорее это будет, тем лучше. К чему поддерживать бесполезное, во всяком случае, обреченное на погибель? Выше представлены были примеры мнимой передачи цивилизации от одного культурно-исторического типа народам другого (примеры так называемого культуртрегерства и результаты, которые имели эти не раз повторявшиеся попытки) из греческого, римского и германского мира. Нет недостатка в этих примерах и между отношениями германских народов к славянским, где эти примеры более специально для нас поучительны.

Начала германо-романского типа были более или менее насильственно навязаны полякам и чехам. И что же произвела чешская и польская цивилизация? Форма, в которой европейские народы усвоили себе христианство — католицизм, как несвойственная славянскому духу, именно в Польше (где, по обстоятельствам, она была усвоена самым искренним образом) приняла самый карикатурный вид и произвела самое разъедающее действие, несравненно вреднейшее, чем в самой Испании, где католицизм, несмотря на то, что дошёл до своих крайних результатов, не исказил народного характера.

Германский аристократизм и рыцарство, исказив славянский демократизм, произвели шляхетство; европейская же наука и искусство, несмотря на долговременное влияние, не принялись на польской почве так, чтобы поставить Польшу в числе самобытных деятелей.

Чехи, по счастью, не отнеслись столь пассивным образом к чуждым их народному характеру началам, старались сбросить с себя иго их; и только эти самостоятельные порывы чехов, эти противу германские антиевропейские подвиги, каковыми их Европа считала и считает могут и должны считаться всемирно-историческими подвигами чешского народа, его заветом потомству. Как-то: религиозная реформа на православный лад и борьба из-за нее с Европой во времена Гуса и Жижки и начатое ими в наше столетие панславистское движение(8). Реформационное движение XIV — первой трети XV веке в Чехии велось под девизом «Чаша для мирян!», что означало требование причащения всех верующих хлебом и вином, в то время как католическая церковь утверждала, что причащаться «под обоими видами» может только духовенство. В православии этой грани между духовенством и мирянами никогда не существовало. «Гуситская ересь» была осуждена папством, организовавшим против Чехии несколько крестовых походов.

В европейском, или германо-романском духе и направлении чехи были столь же бесплодны, как и поляки. Нужно ли добавлять, что то же самое относится и к России? Прививку европейской цивилизации к русскому дичку хотел сделать царь Пётр Великий, принимая прививку, конечно, в том таинственном значении и самую природу дичка изменяющем, о котором было говорено. Но как бы кто ни думал о вещи, хотя бы думающим был сам царь Пётр I, сущность вещи от того не изменяется: прививка осталась прививкою, а не сделалась метаморфозой в Овидиевом смысле. Народ продолжал сохранять свою самобытность; много и часто надо было обрезывать ростки, которые пускал дичок ниже привитого места, дабы прививка не была заглушена… Но результаты известны: ни самобытной культуры не возросло на русской почве при таких операциях, ни чужеземное ею не усвоилось и не проникло далее поверхности общества; чужеземное в русском обществе произвело ублюдков самого гнилого свойства: нигилизм, абсентеизм, шедоферротизм, сепаратизм, бюрократизм, навеянный демократизм и самое новейшее чадо — новомодный аристократизм a la «Весть», вреднейший изо всех -измов(9).

Слава Богу, что, по крайней мере, дичок русского дерева пока уцелел и сохранил свою растительную силу. Такое навязывание чужеземных начал (чуждой цивилизации) славянскому племени вообще и России в особенности — столько же неудачное, как и все прочие попытки этого рода, тем неуместнее, что не имеет тех оправданий, которые могут быть приведены в пользу некоторых других подобных попыток, как, например, касательно александрийского эллинизма. Здесь, с одной стороны, богато одаренный культурно-исторический тип, по недостаткам политического устройства входивших в круг его государств, слишком много заботившихся о потребности разнообразия в развитии и слишком мало о единстве и крепости, должен был заглохнуть на своей родной почве, не успев завершить своего развития и принести всех плодов, к которым способен; с другой стороны, египетская народность, к которой был привит эллинизм, уже совершила свой цикл, дала своеобразный цвет и плод, давно уже пришла в состояние застоя и должна была снизойти на этнографическую ступень развития. Поэтому то, что не могло принести пользы для Египта, могло быть и было действительно полезно в человеческом смысле.

Но зачем же жертвовать славянским племенем, молодым и самобытным, от которого должно ожидать своеобразного развития и своеобразных результатов его, когда притом европейская цивилизация находится в совершенно ином положении, чем была греческая в македонские времена? Крепкая на своей почве, она может достигнуть на ней своего окончательного предназначения без всякого чужеядства. Жертва не только слишком многоценна, но и совершенно напрасна.

Итак, для всякого славянина: русского, серба, чеха, хорвата, словенца, словака, болгара, желал бы прибавить и поляка, после Бога и Его святой Церкви, идея славянства должна быть высшею идеею, выше науки, выше свободы, выше просвещения, выше всякого земного блага, ибо ни одно из них для него недостижимо без её осуществления — без духовно, народно и политически самобытного, независимого славянства; а, напротив того, все эти блага будут необходимыми последствиями этой независимости и самобытности.

К этому выводу привело нас всё предшествовавшее развитие занимавшего нас вопроса. Вывод этот не имеет, конечно, ничего нового для тех, которые от начала проводили или усвоили себе так называемую славянофильскую идею.

Славянофильство — литературное и религиозно-философское течение русской общественной и философской мысли в 30-х-40-х годах XIX века и ориентированное на выявление самобытности России, её типовых отличий от Запада.

Но я ставлю себя на место читателя, для которого взгляд этот более чужд, и мне слышится вопрос: в чем же, однако, может состоять эта новая славянская цивилизация? Зачатки её на блестящем фоне европейской цивилизации становятся невидимыми для ослепленного глаза. Неужели эта глубокая наука, с её богатыми практическими результатами, покоряющими природу к ногам человека, требует коренной реформы? Неужели деятели, сделавшие так много на поприще науки и продолжающие делать, устали, истощились и требуют замены какими-то новичками, ничем или почти ничем еще себя не ознаменовавшими? Если мне удалось доселе ясно выразить мою мысль, то это сомнение не может никого смущать.

Народы каждого культурно-исторического типа не вотще трудятся; результаты их труда остаются собственностью всех других народов, достигающих цивилизационного периода своего развития, и труда этого повторять незачем. Но эта деятельность бывает всегда односторонняя и проявляется преимущественно в одной какой-либо категории результатов. Развитие положительной науки о природе составляет именно существеннейший результат германо-романской цивилизации, плод европейского культурно-исторического типа; так точно, как искусство, развитие идеи прекрасного было преимущественным плодом цивилизации греческой; право и политическая организация государства — плодом цивилизации римской; развитие религиозной идеи единого истинного Бога — плодом цивилизации еврейской. Поэтому совершенно невероятно, чтобы дальнейшее развитие аналитической положительной науки о природе, давшем столь богатые плоды, в том же направлении было преимущественною задачею славянского культурно-исторического типа. Во-первых, европейские народы, как показывает опыт, ещё не истощили своих сил по отношению к науке и лучше всякого другого могут продолжать дело, ими начатое и так далеко уже проведенное. В этом славянские народы, как и все другие, могут только соревновать им и быть только их помощниками. Во-вторых, необходимость в перемене направления, в новом предмете деятельности для того, чтобы прогресс мог продолжаться, составляет внутреннюю причину того, почему необходимо появление на историческом поприще новых народов с иным психическим строем, народов, составляющих самобытный культурно-исторический тип. Из этого не следует, чтобы цивилизация иного типа не могла с успехом действовать на поприщах, уже с успехом пройдённых другими; но не такого рода деятельность может составлять её главную задачу.

Новейшая наука составляет явление столь величественное, что перед нею все прочие стороны жизни как будто утрачивают свою значительность. Разве многие не считают искусства как бы забавою, развлечением от нечего делать, годным занимать тунеядцев, но, собственно говоря, недостойным нашего богатого практическим смыслом века? Нет надобности упоминать, какую роль этот односторонний взгляд выделяет религии.

Религия обращается не более как в суеверие, приличное векам мрака и невежества, не только лишнее в века просвещения и прогресса, но составляющее даже большое препятствие для дальнейшего развития и преуспеяния. Все несовершенства общественного устройства или что таковым кажется, являются точно так же плодом невежества, а не необходимым следствием коренных условий исторического развития и потому будто бы могут быть устранены применением общественной теории, выработанной таким-то учёным или утопистом. При таком взгляде, конечно, наука и притом именно наука о природе, как бы поглощает собою всю цивилизацию, становится её синонимом. Мало того: все, что не подходит под эту науку, составляет тормоз, гири, пуды, замедляющие шествие по пути прогресса. Доказывать односторонность такого взгляда — нет надобности.

Цивилизация есть понятие более обширное, нежели наука, искусство, религия, политическое, гражданское, экономическое и общественное развитие, взятые в отдельности, ибо цивилизация все это в себе заключает.

Я говорю, что даже и религия есть понятие, подчиненное цивилизации. Это справедливо, конечно, только по отношению к государствам или вообще к человеческим обществам, а не к отдельным лицам, для которых религия имеет, без сомнения, несравненно большую важность, нежели все остальное, что мы разумеем под именем цивилизации, и не объемлется цивилизацией, потому что по самой сущности своей выходит за пределы земного. Из этого следует, что цивилизация, или, другими словами, культурно-исторический тип, не только может считаться новым и самобытным, но и имеющим весьма большое значение в общем развитии человечества, ежели бы даже относительно науки он и не произвёл ничего нового, ничего самобытного, а шёл бы только по старому, правильно пробитому пути. Примером может служить Рим, который занимает не последнее место в числе культурно-исторических типов человечества, хотя был почти совершенно бесплоден в научном отношении. Хотя науки и искусства составляют драгоценнейшее наследие, оставляемое после себя культурно-историческими типами, хотя они составляют самый существенный вклад в общую сокровищницу человечества, однако же они не дают основу народной жизни.

Четыре Сферы жизни общества

Религия, как нравственная основа деятельности, политическое, гражданское, экономическое и общественное устройство имеют гораздо большее значение. Если до нас Гомер, Фидий, Пракситель, Пиндар, Софокл, Платон, Аристотель представляют собою сущность эллинизма, заключают в себе главнейший интерес две тысячи лет тому назад процветавшей жизни древней Греции, то для самих греков этот интерес едва ли не в большей степени выражался и сосредоточивался в Ликурге, Солоне, Фемистокле, Перикле, Эпаминонде, Демосфене, которые устраивали в Греции практическую жизнь или руководили ею.

Наука и искусство, как продукты Духовной жизни народной, уподобляются скорей тем благородным отложениям растительного организма (бальзамам, эфирным маслам, красильным веществам), которые придают блеск и благоухание их цветам и плодам, или более подобны крахмалу, составляющему запас для будущего питания растения, нежели самим клеточкам листа и ствола, в которых лежит самое начало жизни и роста растения.

Таким образом, если нельзя отрицать возможности существования самобытных культурно-исторических типов, не лишенных важного значения в общей жизни человечества — без научной и художественной самодеятельности, то всё же такая жизнь бедна и односторонна, что и могучий Рим в глазах потомства должен уступить место не только народам германо-романского типа, превосходящим Рим даже своим абсолютным политическим могуществом, но и политически ничтожной Элладе.

Конечно, не такой бесцветной будущности мы вправе желать и ожидать для народов славянских. Что они могут иметь своё искусство — этого обыкновенно не оспаривают, да и трудно было бы оспаривать, когда зачатки его, в разных отраслях изящного, у всех перед глазами. Но что такое самобытная славянская наука? Есть ли ей место, да и вообще возможна ли национальная наука? Как ни устарел этот вопрос, составлявший некогда предмет оживленного спора в нашей литературе, я не могу оставить его без рассмотрения в этой главе, имеющей своим предметом отношение национального к общечеловеческому.

Все известные мне возражения против возможности народного характера науки подводятся под три следующие:

1. Истина — одна, следовательно, и наука, имеющая истину своим предметом, также одна.

2. Наука преемственна; выработанное одним народом, одним веком переходит в наследие другим векам и народам, которые могут продолжать здание науки только на прежнем основании. Того же нельзя сказать об искусствах в той же силе, ибо всякое произведение искусства составляет самобытное целое и продолжаемо быть не может. Искусство других веков и народов содействует общему прогрессивному его ходу или только выработкою технических приёмов, или тем, что служит примером, материалом изучения, дополняющим материал, доставляемый самою природою; всякий же истинный художник творит самобытно и начинает сызнова. Шекспир мог бы написать свои трагедии, если бы и не было прежде него Эсхила и Софокла, но Ньютон немыслим без Эвклида, без Коперника и Кеплера.

3. Самый язык, общий поэту и его соотечественникам, поставляет художника в теснейшую зависимость от его слушателей или читателей и составляет уже необходимую причину национального характера произведений словесности; при переводе же красота их всегда теряется. Между тем язык не имеет большого значения в деле науки, и для неё может быть употребляем какой бы то ни было известный большинству образованных, или учёных, людей язык, хотя бы даже мёртвый, как латинский.

Два последние возражения стараются объяснить, почему народность, всеми признанная в искусстве, не может применяться и к науке, и они действительно имеют некоторую силу. Но то, что говорится о влиянии языка на придание произведениям искусства народного характера, относится только к поэзии. Между тем прочие отрасли искусства: музыка, живопись, ваяние, архитектура, употребляющие для всех общепонятный язык звуков и форм, тем не менее, однако же, бывают народны, и тогда только хороши, когда народны.

Большая способность науки к передаче, к преемству составляет неотъемлемое её качество, но нисколько не противоречит тому, чтобы каждый самобытно трудящийся народ избирал из этого наследия, как из материала, предлагаемого его исследованиям самою природою, то, что соответствует специальным наклонностям и способностям этого народа, и перерабатывал это теми приёмами и методами мышления, которые ему свойственен.

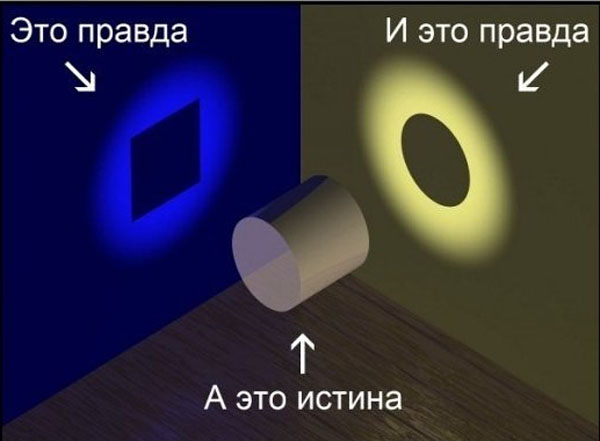

Что касается до главного возражения, что истина одна и что, следовательно, и наука одна, то оно основывается на чистом недоразумении. Что такое истина? Самое простое, а вместе и самое точное её определение, какое только можно сделать, кажется мне, будет:

Истина есть знание существующего именно таким, каким оно существует.

В этом понятии заключаются, следовательно, два элемента: элемент внешний — не истина, а действительность, которая независима не только от национального, но и вообще от человеческого; и элемент внутренний — отражение этой действительности в нашем сознании. Если это отражение совершенно точно и совершенно полно, т. е. если при нём не затерялось ни одной черты, ни одного оттенка действительности, ни одной черты не исказилось, ни одной черты не прибавилось, то такая совершенная истина, конечно, также не будет носить на себе никакой печати национальности или личности. Но такое отражение действительности в человеческом сознании невозможно, или в большинстве случаев невозможно; точно так же, как невозможно такое изображение предмета в зеркале, к которому бы не присоединялось каких-либо качеств, свойственных не отражаемому предмету, а отражающему зеркалу.

Почти все наши истины или односторонни, или содержат большую или меньшую примесь лжи, или то и другое вместе. Если бы не было лжи и ложных выводов, то понятия всех людей о том, что им хорошо известно, должны бы быть тождественны. Но понятия людей различны в двух отношениях. Во-первых, разные разряды истины в различной степени интересуют разных людей, так что каждый остаётся равнодушным к некоторым отраслям знания (разрядам истин), питая живейшее сочувствие к другим отраслям; во-вторых, учёные, занимающиеся теми же отраслями знания, составляют себе совершенно различные воззрения на такие предметы, которые должны быть им в одинаковой степени известны. Таким образом, Кювье и Жоффруа Сент-Илер или Кювье и Окен, жившие в одно и то же время и занимавшиеся той же наукой, имели совершенно иной взгляд не только на мир вообще, но и на специальный предмет их занятий — царство животных, которое, однако же, оставалось одним и тем же, кто бы ни подвергал его своим исследованиям — Кювье, Жоффруа Сент-Илер или Окен. Но каждый из них придавал тому отражению, которое оно должно было составить в их сознании, особого характера односторонность и даже прибавлял к нему особого рода субъективные черты.

Теперь спрашивается: все эти особенности в приёмах мышления, в методах изыскания случайно ли рассеяны между людьми или сгруппированы по национальностям — так же точно, как сгруппированы нравственные свойства, эстетические способности? В последнем едва ли может быть какое-нибудь сомнение, а если это так, то и наука должна носить на себе отпечаток национального точно так же, как носят его искусство, государственная и общественная жизнь, одним словом, все проявления человеческого духа. Из этого, конечно, не следует, чтобы тот или другой учёный не мог стоять ближе (по своему направлению, по своим воззрениям и по методам своих изъяснений и своего мышления) к чужой народности, чем к своей собственной, и это вовсе не от подражательности, а по особенностям своей психической природы. Таким образом, Жоффруа Сент-Илер был более немец, чем француз, приближаясь к школе натурфилософов; Аристотель — более европеец новых времен, чем древний грек; но такие примеры всегда останутся исключениями.

Из сказанного можно вывести то заключение, что односторонность направления, примесь лжи, присущие всему человеческому, и составляют удел национального в науке. Оно отчасти и так, но, однако же, не совсем. Истина как бы уподобляется благородным металлам, которые мы могли бы извлекать не иначе как обратив их сначала в сплав с металлами не драгоценными. Конечно, эта примесь уменьшала бы ценность их; но не надо ли с этим примириться, если только под условием такой примеси можно их приобретать, если в чистом виде они нам не даются и если известного сорта примесь обусловливает и добычу драгоценного металла известного сорта? Сама примесь не получает ли в таком случае достоинства в наших глазах, как орудие, как условие sine qua non(10)* дальнейшего успеха в открытии истины? Правда, что с течением времени, при разновидности различных национальных направлений, эти примеси выделяются, элиминируются — и остаётся чистый благородный металл истины. Однако же роль национальности, т. е. известных индивидуальных особенностей, группирующихся по народностям, не уменьшается, не ослабевает через это в науке; ибо для науки открываются всё новые и новые горизонты, которые требуют все той же работы, не могущей производиться иначе, как под теми же условиями примеси индивидуальных, а следовательно, и национальных черт к отражениям действительности в зеркале нашего сознания.

Но это только ещё одна сторона предмета. Особый психический строй, характеризующий каждую народность (особенно же каждый культурно-исторический тип), проявляется не в том только, что присоединяет некоторую субъективную примесь к добываемым ими научным истинам, но ещё и в том, что каждый народ смотрит на подлежащую научным исследованиям действительность с несколько иной точки зрения. Потому и отражения этой действительности в духе разных народов не совершенно между собою совпадают, но имеют в себе нечто такое, что взаимно дополняет их односторонность. Весьма странно, что отрицающие народность в науке, потому что истина — одна, допускают её разновременность. Слова «современная наука, новейшая наука» не сходят у них с языка. Если наука может быть разновременна смотря по возрасту, которого достигло народное сознание, почему же не может она быть и разноместна по тем особенностям психического строя, которые отличают всякий народ на всех ступенях его развития? Если мы хотим получить точное и полное представление о каком-нибудь сложном предмете, например о горе, то недостаточно подниматься все выше и выше, чтобы обозревать ее с разных горизонтов, а надо ещё заходить с разных сторон. Эта необходимость тем больше, чем многосложнее предмет исследования. Если вместо горы мы возьмем пирамиду или колонну, то, конечно, достаточно обзора её с какой бы то ни было одной точки зрения, чтобы составить себе ясное понятие об её форме, так как она проста и следует простому, легко постижимому закону, понимание которого избавляет от необходимости обозревать предмет с разных точек зрения.

Кроме специфически субъективной примеси и необходимой односторонности, зависящих от особенностей в психическом строе разных народностей, национальный характер придается науке ещ тем предпочтением, той предилекцией(11)* , которые каждый народ оказывает некоторым отраслям знания, что так же ни от чего другого не может зависеть, как от известной соответственности, существующей между разными категориями, на которые разделяется предмет научного исследования, и между склонностями, а следовательно, и способностями разных народов. Точно так, как есть отдельные лица, чувствующие склонность к математике, к естествознанию, к филологии, к истории, к наукам общественным, так точно есть и народы по преимуществу математики, по преимуществу филологи и т. д. Например, по любви, а следовательно, и по способности к чистой и прикладной математике первое место принадлежит, без сомнения, французам. Они одни выставили на этом поприще более первоклассных учёных, чем все остальные европейские народы, вместе взятые: Паскаль, Декарт, Клеро, Даламберт, Монж, Лаплас, Фурье, Лежандр, Лагранж, Пуассон, Коши, Леверрье — французы.

Германия, в которой так развита самая многосторонняя научная деятельность, может выставить против этой плеяды великих математиков не более трёх-четырёх, именно: Лейбница, Эйлера, Гаусса. Ещё в большей степени принадлежит Германии первенство в лингвистике или сравнительной филологии, которую Германия почти создала и далее развивает. Против имён Боппа, Потта, Вильгельма Гумбольдта, Гримма, Лассена, Шлейхера, Макса Мюллера Франция может выставить не много равносильных соперников. Это несомненное первенство немцев в области лингвистики тем замечательнее, что его невозможно объяснить какими-либо случайными причинами. Изучение классической филологии, которое составляет ближайшее подготовление к занятию сравнительною филологией, не было специальностью Германии. Во французских школах, а особенно в английских, латинский и греческий языки изучались с не меньшим, а, может быть, с большим рвением, чем в Германии. С другой стороны, английские учёные имели гораздо более поводов и удобств к изучению санскритского языка, который, как известно, послужил точкой отправления для построения новой науки сравнительного языкознания. Первые немецкие лингвисты должны были даже отправляться в Лондон для изучения санскритского языка, так как в начале нынешнего столетия один этот город представлял достаточно средств для этого изучения. Я ничего не говорю о таких предметах, как практическая, наблюдательная астрономия, в которой первенство, долго принадлежавшее Англии, может быть объяснено тем, что британское правительство устраивало превосходные обсерватории и вообще доставляло средства ввиду того практического значения, которое эта наука имеет для нации, по преимуществу мореходной. Но и Англия имеет свою любимую науку — это геология, которая главными своими успехами обязана англичанам.

Таким образом, мы находим три причины, по которым и наука, наравне с прочими сторонами цивилизации, должна носить на себе печать национальности, несмотря на то, что в научном отношении влияние народа на народ и влияние прошедшего на настоящее сильнее, чем в прочих сторонах культурно-исторической жизни. Причины эти суть:

1) предпочтение разным отраслям знания, оказываемое разными народами ;

2) естественная односторонность способностей и мировоззрения, отличающая каждый народ и заставляющая его смотреть на действительность со своей особой точки зрения;

3) некоторая примесь субъективных индивидуальных особенностей к объективной истине, особенностей, которые (как и все прочие нравственные качества и свойства) не случайно и безразлично разделены между всеми людьми, а сгруппированы по народностям и в своей совокупности составляют то, что мы называем народным характером.

Эти две последние причины не в одинаковой, однако же, степени применимы ко всем отраслям научных исследований. Чем самый предмет проще, тем меньшую важность имеет односторонность точки зрения, с которой мы на него смотрим, для получения правильного об нем представления, как показывает вышеприведённый пример горы и колонны или пирамиды. Но точно такое же влияние имеет и самая степень совершенства, какого достигла наука. Именно, если развитие какой-либо отрасли знания дошло до того, что к исследованию её приложима точная и положительная метода, то этим в значительной мере устраняется как односторонность личного и национального взгляда, так и субъективная примесь.

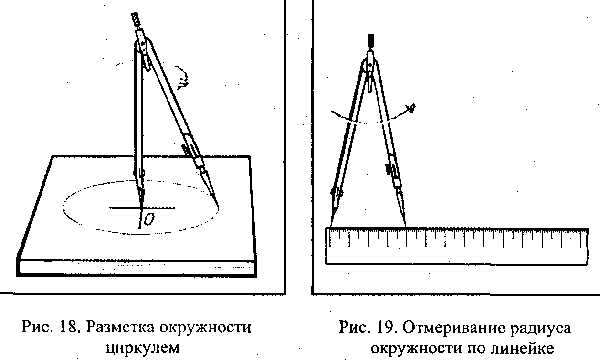

Точная метода исследования как бы заставляет обозревать предмет со всех точек зрения и как бы усовершенствует то духовное зеркало, отражение в котором действительности и составляет то, что мы называем истиной. Пример влияния, оказываемого методою, лучше всего пояснит это. Пусть несколько человек примутся чертить круги от руки. Один будет делать их удлиненными, растягивающимися в овал; другой придаст своим кругам какую-то прямолинейность, сделает их похожими на квадраты с закругленными углами; у третьего они выйдут похожими на многоугольники; и при некотором навыке можно будет отличить, кто начертил какой круг. Но снабдите всех чертильщиков циркулями, т. е. укажите точную методу чертить круги, и все индивидуальное различие пропадет: вы уже не отличите, кто начертил тот или другой круг. Относительно кругов можно достигнуть почти такого же результата долгим навыком и без циркуля. В этом примере индивидуальная примесь устранена как простотою предмета, так и применением точной методы.

Возьмем предмет сложнее. Пусть несколько человек станут чертить лестницу, колоннаду, мост, внутренность церкви и т. д. Если им известны точные правила перспективы, они проведут линию горизонта, назначат несколько вспомогательных точек и, начертив план, поведут от различных его точек разные линии к принятым точкам. Соединив пересечения этих линий между собою сообразно правилам перспективы, все рисовальщики представят нам перспективные виды, как две капли воды похожие друг на друга. Но пусть они же нарисуют на глаз простой цветок, не говоря уже о целом ландшафте, портрете или группе лиц в мгновение какого-нибудь события, и в этом цветке отразится индивидуальность живописца, а так как национальность входит в состав индивидуальности, то и можно всегда отличить национальный характер живописи, между тем как нет никаких национальных школ черчения. Невозможно себе представить, почему бы то же самое не относилось и к наукам. Некоторые науки выработали себе точные и весьма простые методы исследования. Например, вся практическая астрономия приводится к определению места светила на небе, т. е., по техническому выражению, к определению его склонения и прямого восхождения, что опять-таки делается строго определенным способом. На этом основаны все дальнейшие соображения и выкладки, которые в свою очередь производятся по определенным методам вычисления; тут не много простора личному произволу, личному взгляду.

Или возьмем органическую химию. Исследуемое вещество подвергают действию разных жидкостей, про которые известно, что одна растворяет вещества одного разряда, другая другого; таким образом выделяется всякая посторонняя примесь. Полученное вещество в чистом виде, так называемое непосредственное вещество (substance immediate), подвергают всесожжению, собирают продукты горения, взвешивают их, и по ним определяют состав вещества. Изучение вещества есть не что иное, как последовательное приведение его в соприкосновение с разными веществами, при разных условиях, и подобным же образом произведенный разбор происшедших от сего результатов. Конечно, получаемые таким образом факты приводятся в связь комбинирующим умом, и в высших сферах наук остаётся ещё довольно простора для личных особенностей учёного, даже в таких точных, как химия и астрономия. Однако, по мере усовершенствования науки и этот простор всё более и более стесняется. Со всем тем, однако же, и в этих точных науках, руководимых строгой методой, проявляется характер различных народностей именно в способах изложения наук и в выборе метод научного исследования.

Что может быть точнее чистой математики и где тут, казалось бы, проявляться национальному характеру? Однако же он проявляется — и самым резким образом. Известно, что греки в своих математических изысканиях употребляли так называемую геометрическую методу, между тем учёные новой Европы употребляют преимущественно методу аналитическую. Это различие в методах исследования не есть случайность, а находит себе самое удовлетворительное изъяснение в психических особенностях народов эллинского и германо-романского культурного типов.

Геометрическая метода требует, чтобы геометрическая фигура, свойства которой исследуются, непрестанно представлялась воображению с полною отчётливостью, что при некоторой сложности фигур требует большого усилия воображения, особливо когда они имеют все три протяжения, как, например, в стереометрии или в начертательной геометрии, и в этом именно заключается одно из педагогических достоинств этой методы. Напротив, при методе аналитической, составив из рассмотрения фигуры уравнение, которое связывало бы между собою некоторые существенные свойства фигуры, подвергают это уравнение процессу диалектического развития, совершенно оставляя в стороне представление о самой фигуре. Из этого диалектического развития, если оно произведено правильно, вытекают сами собою выводы, к которым могут подать повод свойства фигуры.

Франко-швейцарский философ, музыковед, композитор, ботаник, писатель и мыслитель эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо в своей «Confessions«(12)* замечает, что он никогда не мог усвоить себе математического анализа, чувствуя к нему непреодолимое отвращение; мне всегда казалось, говорит Руссо, что какое-либо положение вкладывается в шарманку, повертят ручку и высыпаются новые математические истины. Что Руссо сказал о себе, то применяется ко всем почти людям с художественными наклонностями, т. е. с сильною представительною способностью, хотя бы эти люди и не были лишены способности к тонкому диалектическому развитию мысли. Упомянем лишь о Пушкине, неспособность которого к математике сохранилась как предание в лицее.

Древние греки были народом художественным. Одно отношение предметов и понятий их не удовлетворяло, им необходимо было живое, образное представление самих предметов. Нельзя также объяснить предпочтения, оказывавшегося греками геометрической методе, слабою степенью развития у них математики, при которой эта трудная метода могла удовлетворять своей цели, тогда как она уже совершенно недостаточна при нынешнем развитии науки.

Мы знаем, что другой народ, стоявший вообще на низшей степени развития, нежели греки, но имевший большую склонность к отвлеченному мышлению, весьма далеко довёл развитие аналитической методы в математике. Это были индийцы, изобретатели алгебры, по словам Гумбольдта, сделавшие такие открытия в этой области, которые могли бы принести пользу европейской математике, если бы сочинения их сделались несколько ранее известными. Пример этот может быть истолкован против делаемого мною объяснения того предпочтения, которое греки оказывали геометрической методе. Именно, индийцы слывут за народ с особенно сильною фантазией, а следовательно, и с сильным воображением. Но воображение или фантазия, которыми отличаются индийцы, совершенно иного свойства, нежели воображение греков. Воображение индийцев сочетает и нагромождает самые странные фантастические образы, но вместе с тем и самые неясные, неотчетливые; а я говорю о точности, определенности, так сказать, пластичности представления, которой именно отличалось воображение греков и которая именно и нужна для геометрических представлений; а её вовсе не заметно ни в созданиях индийского искусства, ни в метафизических построениях индийской философии, которая, напротив того, отличается смелыми, весьма далеко проведенными диалектическими выводами.

По мере усложнения предмета наук и отсутствия строгой определенной методы в приёмах научного исследования, присутствие индивидуального, а следовательно, и национального элемента становится в них все более и более ощутительным. Во время спора в нашей литературе о национальности в науке защитниками её было приведено несколько довольно удачных примеров в подтверждение её. Но можно привести примеры гораздо более сильные, против которых трудно что-либо возразить. Можно представить целый ряд научных теорий, которые все носят несомненный признак всеми признанного отличительного характера той национальности, которая их произвела.

Я думаю, со мною охотно согласятся, что существенную преобладающую черту в английском национальном характере составляет любовь к самодеятельности, к всестороннему развитию личности, индивидуальности, которая проявляется в борьбе со всеми препятствиями, противопоставляемыми как внешней природой, так и другими людьми. Борьба, свободное соперничество есть жизнь англичанина: он принимает их со всеми их последствиями, требует их для себя как права, не терпит никаких ограничений, хотя бы они служили ему же в облегчение, находит в них наслаждение. Начиная со школы, англичанин ведет эту борьбу, и где жизнь не представляет достаточных для неё элементов борьбы, он создаёт их искусственно. Он бегает, плавает, катается на лодках взапуски, боксирует один на один — не массами, как любят драться на кулачки наши русские, которых и победа в народной забаве радует только тогда, когда добыта общими дружными усилиями. Борьбу вводит англичанин во все свои общественные учреждения. В суде ли или в парламенте — везде личное состязание. В подражание парламентской борьбе они учреждают общества прений (debating society), где обсуждаются предложенные темы и решения поставляются большинством голосов. Всякую забаву англичане приправляют посредством пари, которое есть форма борьбы мнений. Эти пари приведены в настоящую систему. У англичан есть клуб лазильщиков по горам, не с ученою целью исследований, а единственно для доставления себе удовольствия преодоления трудностей и опасностей, и притом не просто, а состязательно с другими. Итак, борьба и соперничество составляют основу английского народного характера; и вот трое знаменитых английских учёных создают три учения, три теории в различных областях знания, которые все основаны на этом коренном свойстве английского народного характера.

В половине XVII века англичанин Гоббес создает политическую теорию образования человеческих обществ на начале всеобщей борьбы(13), на войне всех против всех, bellum omnium contra omnes.

В конце XVIII века шотландец Адам Смит(14)* создаёт экономическую теорию свободного соперничества как между производителями и потребителями, что устанавливает цену предмета, так и между производителями, что удешевляет и улучшает произведения промышленности, теорию непрестанной борьбы и соперничества, которые должны иметь своим результатом экономическую гармонию.

Наконец, на наших глазах англичанин Дарвин придумывает в области физиологии теорию борьбы за существование (struggle for existance), которая должна объяснить происхождение видов животных и растений и производить биологическую гармонию.

Эти три теории имели весьма различную судьбу. Теория Гоббеса совершенно забыта. Теория Смита разрослась в целую науку политической экономии, составляя существеное её содержание. Теория Дарвина получила большое распространение и даёт направление современным ботаническим и зоологическим воззрениям. Здесь не место входить в разбор этих учений. По моему мнению, все они односторонние и носят на себе тот же характер преувеличения, как преувеличена общая их основа в английском народном характере(15). Как бы то ни было, для нас важно то, что печать национальности, которой они запечатлены, лежит вне всякого сомнения.

Известно, напротив того, что понятие о необходимости государственной опеки над личным произволом, над личностью человека глубоко вкоренено во французском народном характере. И вот три французские экономические школы: меркантилистов, физиократов и защитников права на труд требуют государственного покровительства(16), одна — мануфактурной промышленности, другая земледельческой промышленности, третья требует искусственного доставления выгодного труда рабочим, когда он не в достаточной мере им предлагается самою потребностью в произведениях их труда. Француз Сен-Симон и его школа создают даже целую теорию общественного и политического устройства общества, по которой государство, в лице «отца человечества» и его сотрудников, управляет всем общественным трудом, раздавая добытые богатства каждому соответственно его способностям и каждой способности соответственно её труду. Опять, не входя в разбор достоинства этих теорий, не вправе ли мы утверждать, что все они носят на себе печать французского национального характера? Нужно ли ещё указывать на практическое направление Бэконовой философии, которое так превосходно выставил на вид Маколей в своём биографическом этюде великого английского философа, или на утилитаризм Бентама? (17)

Примеры эти, кажется мне, довольно сильны и убедительны, но можно представить и ещё более убедительный, потому что более общий. Он нам покажет, что некоторые периоды, некоторые фазисы в развитии наук составляют как бы удел одних национальностей, тогда как другие национальности, общая деятельность которых на научном поприще весьма обширна и плодотворна, вовсе не принимали участия в сообщении наукам этих ступеней развития. Для этого я должен войти в довольно длинные предварительные рассуждения.

При изложении истории наук, перечисляя их постепенные усовершенствования и те внешние благоприятные и вредные влияния, которые ускоряли или замедляли ход их развития, недостаточно обращают внимания на внутренний их рост и потому часто — наряду с эволюционными фазисами их развития — принимают и внешние влияния за основу деления истории развития наук на периоды. Поэтому ход этого развития представляется как бы случайным, и нет никакой возможности определить параллельные ступени развития, на которых стоят одни науки сравнительно с другими науками. Одним словом, или представляют только внешнюю историю науки, как, например, знаменитая история естественных наук, составленная по лекциям Кювье, или смесь внешней истории с внутренней историей науки. Между тем, если даже в политической истории необходимо представить внутренний процесс развития обществ и на нём сосредоточить внимание. Гораздо необходимее это делать в истории наук, в развитии которых всё внешнее не может не играть весьма второстепенной роли, так как всякая наука есть последовательное логическое развитие и построение истин, принадлежащих к известной сфере или категории предметов.

Чтобы отыскать этот всем наукам общий ход внутреннего развития. Возьмём науку с возможно однородным составом; ибо, при разнородности хода внутреннего развития науки, одни части науки могут уйти далеко вперёд, а другие значительно от них отстать, что спутывает и усложняет общий ход развития. Для нашего исследования нужна такая наука, которая достигла уже значительной степени совершенства, т. е. прошла через значительное число фазисов развития. Все эти желаемые условия соединяет в себе астрономия.

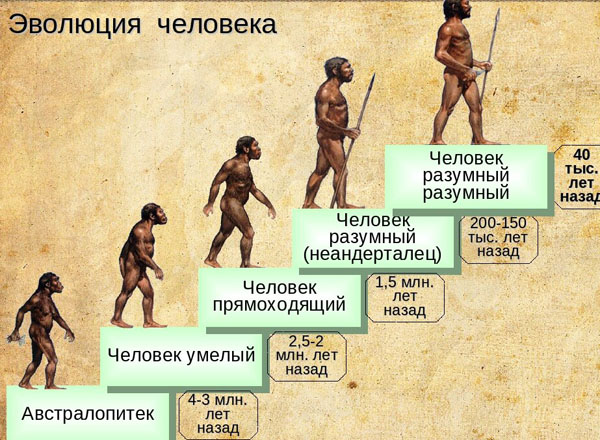

Как самый предмет астрономии, так и ход её развития так просты, что тут не могло быть сомнения, какие моменты её развития принять за поворотные пункты истории развития астрономии, начиная с которых она вступала в новый период своего усовершенствования. Эти пункты обозначены четырьмя великими именами: греком Гиппархом, славянином, поляком, Коперником, немцем Кеплером и англичанином Ньютоном.

До Гиппарха вся деятельность астрономов состояла в собирании фактов, материалов для будущего научного здания. Если и в это время были известны некоторые законы, по которым могли предсказывать заранее небесные явления, например затмения и тому подобное, то это, собственно говоря, были не законы в настоящем смысле этого слова, а рецепты или формулы, какие употребляются нередко при разных фабричных производствах. Эти рецепты предписывают взять столько-то того-то, смешать, дать прокипеть три часа и так далее, нисколько не выводя этих правил из сущности процесса, а почерпая их единственно из долговременного неосмысленного опыта и наблюдения. Это будет, следовательно, период собирания материалов.

Но масса фактов скопляется, и обозреть её становится невозможным. Тогда является существенная потребность привести их в какую-либо взаимную связь, в систему. При этом избирается какой-либо принцип, бросающийся в глаза или почему-либо особенно удобный. Весьма невероятно, чтобы этот избранный для систематизирования принцип прямо сразу соответствовал самой природе приводимых в порядок фактов, обнимая собою все представляемые ими данные. Вероятно, что первый опыт систематизации даст нам только систему искусственную. Так случилось и с астрономией.

Система Гиппарха или как её называли Птоломеева была системою искусственною. Она не выражала собою сущности явлений, не соответствовала им, а представляла лишь вспомогательное средство для ума и памяти, дабы эти последние могли находиться, ориентироваться в массе частностей. Система Гиппарха давала и некоторое удовлетворение пытливости ума, представляя ему множество сложных явлений в гармонической связи. Всякая система, хотя бы и искусственная, представляет ту неоцененную пользу, что даёт возможность вставлять всякий новый факт на своё место. Он не остаётся в отдельности, а, вступая в систему, должен с нею гармонировать. Если новый факт действительно гармонирует с системой науки, то тем самым подтверждает, если же не гармонирует, то указывает на необходимость усовершенствовать систему. Уже и те факты, которые были известны александрийским учёным, плохо гармонировали с системою центральности земли. Чтобы подвести их под эту систему, потребовалось усложнение. Выдумали эпициклы, т. е. круги, описываемые планетами около воображаемых центров. Эти центры движутся по кругу около Земли, планеты же около воображаемых центров, а за ними уже около Земли. С увеличением точности наблюдений громоздили эпициклы на эпициклы. Гиппарховский период должно, следовательно, назвать периодом искусственной системы.

Эта крайняя сложность привела ясный славянский ум Николая Коперника в сомнение, и он заменил искусственную систему своею естественною системою, в которой всякому небесному телу назначено было то именно место в науке, которое оно занимает в действительности. Следовательно, этот великий человек ввёл астрономию в фазис, или период естественной системы.

Постановление фактов науки в их настоящее соотношение даёт возможность отыскать ту зависимость, в которой они между собою находятся. С принятием Коперниковой системы открылась возможность вычислять расстояние планет одной от другой и различные расстояния той же планеты от центрального тела на разных точках её пути. Эти расстояния оказались не случайными, а связанными как между собою, так и со скоростью обращения известными простыми отношениями, получившими название Кеплеровых законов, по имени их великого открывателя. Но сами законы эти оставались между собой разъединенными, как бы случайными, не вытекающими из одного общего, ясного и понятного уму начала. Поэтому такого рода законы, только связывающие между собою известные явления, но не объясняющие их, называются частными эмпирическими законами. Следовательно, кеплеровский период развития астрономии мы можем назвать периодом частных эмпирических законов.

Наконец, Ньютон открывает то общее начало, которое не только объемлет собою все частные законы (так что они проистекают из него как частные выводы), но, будучи само по себе понятно уму, даёт им и объяснение. В самом деле, в Ньютоновом законе непонятна только самая сущность притяжения. Притяжение должно быть во столько раз сильнее, во сколько больше число (или масса) притягивающих частичек, и что оно должно ослабляться по мере удаления притягивающего тела, как квадраты чисел, выражающих это удаление; ибо исходящая из тела сила рассеивается во все стороны равномерно и, следовательно, как бы располагается по поверхностям шаров с разными поперечниками, а эти поверхности увеличиваются, как квадраты их поперечников. Следовательно, ньютоновский период астрономии должен быть назван периодом общего рационального закона.

Закон всемирного тяготения, открытый Ньютоном, завершает собою науку астрономию. Дальше идти некуда. Конечно, можно ещё расширять, обогащать науку новыми открытиями фактов (новых планет, комет и т. д.), улучшать методы вычисления, проводить основной закон до мельчайших частностей, расширять его область на другие системы и т. д. Никакой переворот в науке, достигшей степени совершенства, уже не возможен и не нужен. Единственный шаг вперёд в философском значении, который ещё возможен, состоял бы в таком обобщении общего рационального закона, которое, в свою очередь, связало бы его с общим рациональным законом, господствующим в другой категории явлений, в области другой самостоятельной науки.

Итак, всеми признанное деление истории развития астрономии по периодам ее внутреннего развития привело к отличению в нём пяти ступеней, или периодов:

1)собирания материалов -догиппарховский,

2)искусственной системы — Гиппарха или Птолемея,

3)естественной системы — Коперника,

4)частных эмпирических законов — Кеплера,

5)общего рационального закона — Ньютона.

При этом оказывается, что эти ступени или периоды развития, не случайны, а требуются самым естественным ходом научного развития, т. е. необходимы, и потому мы должны ожидать, что они повторятся и во всякой другой науке. Прежде чем перейти к этой проверке на других науках, выявленного в астрономии естественного логического хода развития науки, независимого от внешних благоприятных или препятствующих влияний, заметим, что до него нельзя дойти, придерживаясь внешней истории науки или смешивая её с внутреннею. В этом случае пришлось бы говорить об истории астрономии у халдеев(18), у египтян, у греков, о влиянии аравитян, о значении для астрономии успехов оптики, об улучшении метод наблюдения английскими астрономами и т. д., причём можно легко упустить из виду то преобладающее влияние, которое оказали великие реформаторы науки, или поставить их заслуги наравне с обстоятельствами побочными. В астрономии, правда, роль этих архитекторов науки так видна, что почти невозможно не придать ей должного преобладающего значения, но тем легче сделать это в других науках.

Другая наука, которая не достигла ещё, правда, такой степени совершенства, как астрономия, но тоже перешла уже большое число фазисов развития и, отличаясь однородностью своего состава, очень ясно выказывает главные фазисы своего развития, есть химия. И она без малейшей натяжки покажет нам совершенно тот же ход развития.

В древние времена и в так называемые средневековые столетия собирались только химические факты, частью при разных промышленных производствах, частью же под влиянием фантастических и мистических идей. Они вовсе не были сгруппированы между собою — ни искусственно, ни естественно, ни хорошо, ни дурно. Ибо понятие о четырёх элементах Аристотеля(19) не заключает в себе никакой химической основы, а имеет скорее биологический характер, так как воду, воздух, землю и огонь (понимая под этим последним теплоту, свет и вообще так называемые прежде невесомые) можно рассматривать только как источник, из которого происходят и в который возвращаются органические тела. Эти четыре элемента природы, как нечто извне привнесенное, не могли служить, конечно, связующею нитью для химических явлений, известных алхимикам, и потому учение об элементах не заслуживает даже названия искусственной системы.

В период искусственной системы ввёл химию немец Шталь, который поэтому может быть назван Гиппархом химии. Он придумал флогистон, который будто бы отделяется от тела при горении, так что продукты горения или окисления (ржавчины, извести, щелочи, окиси) суть тела простые, а металлы — их соединения с флогистоном. Эта система, столь же искусственная, как Гиппархова в астрономии, подобно этой последней соединяла, однако, общей нитью все известные тогда химические явления и позволяла давать себе отчет в взаимодействиях друг на друга и вставлять вновь открываемые факты в её рамку. Так вновь открытый хлор назвали обесфлогистоненною соляною кислотою и т. д.

Гениальный француз Лавуазье ниспроверг всю эту (в свое время чрезвычайно полезную) путаницу, придав преобладающее, центральное значение действительному кислороду, вместо мнимого флогистона, и этим поставил всё на надлежащее место, соответствующее самой действительности. Лавуазье, следовательно, ввёл в химию естественную систему — был Коперником в химии.