Этногенез и культура древнейших славян.

Лингвистические исследования

Олег Николаевич Трубачев.

Часть III

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДРЕВНЕЙШЕЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН

ГЛАВА 2.

Живучесть народного предания о «Стране Муравии».

В истории всей славянской культуры трудно назвать другую идею, которая знавала бы столькие перипетии, устойчивые взлёты и сокрушительные ниспровержения, как идея дунайской прародины славян. Быв долгое время — ряд столетий — преданием книжным (последнее явилось, естественно, лишь записью предания устного, народного, бытовавшего в древности дописьменной, но, вероятно, и в более поздние времена — параллельно с книжными версиями средневековых славянских хронистов и историков), традиция дунайской прародины славян попала в орбиту славянской науки XIX в., как казалось, только затем, чтобы научное славяноведение начинающегося XX века окончательно рассталось с этой традицией, объявив её «ненаучной». Несколько поколений славистов XX века, уже приближающегося к своему завершению, привыкли считать её именно таковой, то есть «ненаучной». Но логика развития всей науки или — всего комплекса наук о славянах, о человеке, населяющем Европу (именно — логика науки, а не «лихость» одного слависта) заставила вернуться к идее, видимо, прежде времени списанной Любором Нидерле в исторический пассив.

Сейчас говорят о дунайской теории прародины славян и связывают ее так или иначе с именем Трубачева, но, может быть, правильнее будет выделить здесь идею без автора — эту живучую, великую и вместе — простую мысль, оставив ученым ее научную аранжировку, на нынешнем уровне развития науки — неизбежно сложную.

Живучесть основной идеи, сохранившейся сквозь столько перевоплощений (*народное предание → средневековая литературная традиция → научная версия → «ненаучная» версия → научная теория), склоняет к тому, чтобы в основе увидеть здесь Народное предание, то есть этническую память. При этом не так уж важно уличить летописное известие Нестора о первоначальном проживании славян на Дунае в книжной зависимости от средневековой панноно-моравской теории [37, с. 76-77], то есть русское книжное предание XII века возвести к славянскому книжному преданию IX века.

Те же 300 лет отводит народной памяти, называя её «мифопоэтической», другой автор, скептический и в отношении дунайской теории, и в отношении других развиваемых нами здесь сюжетов [14, с. 279]. Может быть, какие-то примеры собственно «мифопоэтической» памяти и имеют относительно короткую продолжительность, но вряд ли необходимо распространять это на все виды народной памяти, ибо таким образом умаляется феномен воспроизводства памяти, с которым надо особо считаться, когда речь идёт об этнической памяти как компоненте этнического самосознания, в данном случае — о памяти совместного этнического прошлого.

Таким образом, уместно ставить вопрос не только об изначальном народном субстрате идеи/предания дунайской прародины славян, но и о том непрерывном, из поколения в поколение, потаенном бытовании, которое эта народная идея могла вести или влачить вплоть до самого недавнего времени, если позволительно её последней вспышкой счесть «Страну Муравию», примерещившуюся простому русскому мужику, который вздумал было на телеге уйти туда от коллективизации… Эта прекрасная, как народная этимология, «Страна Муравия» (Моравия X русск. муравá) — то ли гениальный вымысел, то ли подслушанная поэтом Твардовским вековая народная мечта? Затронув народную память и народные предания о древних западных местах обитания, мы чувствуем, что вступили в область не исследованного наукой.

Этнография и этнология могли бы, наверное, здесь еще выявить многое невыявленное и помочь изучению нашего сложного вопроса. Сейчас же, пока ничего подобного ещё не сделано, а упоминание о Дунае русских песен и былин лишь утомило бы некоторых наших несогласных читателей, назову только ещё один-два подобных примера, которые имеются в моём распоряжении и которых я раньше не приводил. Это, во-первых, русское народное, диалектное слово и понятие беловóдье ср. р. ‘никем не заселенная, «вольная» земля’ (южн.-сиб., том., енис., зап.-сиб.) [38, вып. 2, с. 217].

Слово беловóдье как бы нехотя просочилось в письменность, отдельные записанные случаи его употребления явно сбивают с толку, например значение ‘прежнее название юго-восточной части Томской губ’, (южн.-сиб., том., зап.-сиб.) [38, там же]. Главное же тут — стоящий за этим нарочито лишённым местной привязки названием взыскуемый народный образ обетованной, счастливой страны [*].

*. Ср. в этом духе: Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв. М., 1967. С. 279:

«Беловодье — не определенное географическое название, а поэтический образ вольной земли, образное воплощение мечты о ней. Это подтверждается и составом слова «Беловодье». Первая часть бело- несомненно воспринималась не как название цвета, а связывалась с другим значением прилагательного белый… — «чистый, свободный от чего-либо, вольный». — Ссылкой я обязан А.Б. Страхову. ‘белый’ как названия страны света ‘западный’ (ср. об этом [39, вып. 2, с. 78-79; 40, с. 51]).

Обращает на себя внимание в слове и понятии беловодье отнесение не к сословию (ср. у Даля белые крестьяне, свободные от всех податей и повинностей) и вообще не к земле. За словоупотреблением беловодье стоят, по-видимому, весьма древние особенности языка и мышления славян. В славистической литературе одно время допускалась какая-то преимущественная связь с водой у географических названий типа Белград, Белгород, но тот факт, что все населенные пункты со славянским названием *bělъ gordъ ‘белый город’ расположены у воды, ослабляется тем обстоятельством, что у воды строились вообще все населенные пункты, города и веси славян. Заслуживает поэтому рассмотрения типологически иная версия — о первоначальном топонимическом употреблении цветообозначения.

Цветовая символика обозначения стран света известна в разных языках и культурах и везде принадлежит архаике. Наша Белоруссия, Белая Русь — это всего лишь малопонятный теперь остаток целой вышедшей из употребления системы географической ориентации — Белая Русь ‘западная Русь’, Чёрная Русь ‘северная Русь’, Червон(н)ая Русь ‘южная, волынская Pусь’. Их приводит ещё Даль под словом «белый», но и он фиксирует, скорее, уже остаточное употребление, смазанную, утратившую первоначальную чёткость географического распределения картину.

Таким образом, русские крестьяне-переселенцы, уходя все дальше на Восток, к самому восточному океану, лелеяли смутную заветную мечту о счастливой западной земле, Беловодье «земле западных вод». Сравнительно-типологический анализ как бы ещё глубже раскрывает трагическую несбыточность народной мечты, при всей верности народа своей древней памяти. Этой второй ретроспективно вскрываемой вспышке — времён массовых переселений русского крестьянства — предшествует третий, древнейший доступный нам проблеск всё той же этнической памяти, признать который нас вынуждает, пожалуй, необходимость элементарно понять нижеследующий известный летописный текст, в противном случае остающийся в своей основной мысли тёмным:

«То есть середа в земли моей, яко ту вся бл҃гая сходятся от Грекъ злато паволоки вина (и) овощеве разноличныя и-Щехъ же из Угоръ сребро и комони (Повесть временных лет. Лавр. л. 67)

Как известно, это слова князя Святослава — ‘это середина земли моей…’ — , обращенные к его матери, княгине Ольге, недовольной длительными отлучками сына из Киева. Святослав оправдывает свой отъезд необходимостью быть в отвоеванных им городах на Дунае и говорит при этом эти странные слова, почему-то не вызывавшие особенного удивления у наших историков.

Великий князь Святослав со своей семьей («Изборник» Святослава, 1073 г.)

А между тем остается непонятно, почему «середина» его земли, по его словам, оказывается не в стольном городе Киеве, а практически на военной границе. Ведь не в близости же импортных товаров было дело; золото, дорогие ткани, вина и «различные плоды» из Греции, серебро и лошади из Чехии и Венгрии поступали так или иначе и в Киев, на Русь. Как доподлинно мы знаем, Святослав был неприхотлив и даже суров в быту.

В этих словах князя Святослава «здесь, на Дунае, середина моей земли» — суть княжеской политической доктрины, во всяком случае — её наиболее заветная часть, которую можно постараться понять таким образом, что воинственный, честолюбивый князь и его ближайшая дружина, его единомышленники знали предание о древнем проживании славян на Дунае, пусть не совсем там, не на Нижнем Дунае, на котором стремился закрепиться Святослав. Можно себе представить, что он жил этой памятью и в своих нелегких военных успехах на Дунае видел как бы залог своей общеславянской миссии и именно эти свои, к сожалению, непрочные, завоевания ценил больше, чем другие, казалось бы, и более дальние и более блистательные походы. «Это середина земли моей», говорил Святослав, а сам помышлял не больше не меньше, как о всей славянской земле и о некогда исходном для нее (Среднем) Подунавье.

Я не собираюсь выдавать наблюдающихся сейчас начатков независимого, с разных сторон, возрождения интереса к теории дунайской прародины славян за самую последнюю по времени вспышку этнической памяти об общем древнем обитании славян на Дунае, но интерес объективно существует, и эта потребность или «вызов» науке не должны остаться без ответа. Существующие модели и концепции праславянской древности адекватного ответа не дают. А предмет между тем действительно интересен и, к тому же, слабо исследован. Понятно, что мы мало что знаем о Среднем Подунавье в древности, но, как это нередко случается, даже те немногие моменты, которые мы, как нам кажется, знаем, неожиданно оборачиваются к нам своей полной проблематичностью и невыясненностью, вызывая не очень приятное ощущение, как если бы почва уходила из-под ног.

Остановлюсь здесь на одном только вопросе, но, возможно, важнейшем для Среднего Подунавья в понимании славистики, тем более, что вопрос этот, кажется, ещё не в достаточной мере проник в нашу научную литературу. Речь пойдет о Моравии, которую мы выше лишь вскользь задели, упомянув о «стране Муравии», куда так и не добрался бедный Никита Моргунок в начале 30-х годов…

Моравия — это как раз классический пример того относительно немногого, что мы, как мы думаем, знаем из Среднего Подунавья, опираясь на письменные источники кирилло-мефодиевской проблематики на разных языках тогдашней Европы IX-X вв. С самого начала, даже до того как вникнуть в литературу вопроса, в глаза может броситься одна деликатная особенность, настолько примелькавшаяся, что её перестали как-то выделять. В составе чешских земель, входящих в нынешнюю Чехо-Словакию, находится Моравия (чеш. Morava). Источники X в. нередко говорят о Великой Моравии. На основе, по-видимому, чисто умозрительного заключения, что эпитет Великая мотивирован исключительно идеологией и политикой средних веков и никаких других отличий в себе не заключает, историки нового времени отождествили Великую Моравию той эпохи и современную Моравию.

Похоже, что это было заблуждением, которое сейчас только начинает проясняться. Проблема это поучительная, комплексная, вполне заслуживающая внимания как специалистов по историческому источниковедению, так и лингвистов-историков, имеющих вкус к типологии. А в конце концов, может быть, выяснится, что правильное, современное решение этой проблемы открывает нам также один из подходов и к такому аспекту, как этническая динамика Среднего Подунавья тысячелетия назад.

Но сначала — слово историкам-специалистам. Относительно недавно вышел целый совместный сборник работ советских и чехословацких ученых, целиком посвященный Великой Моравии. В нём мы знакомимся с тем, что является преобладающим или даже — общим мнением в этом вопросе. Наш историк-богемист прямо пишет:

«Своё название «Великая Моравия» первое раннефеодальное западнославянское государство IX в. получило со времен Константина Багрянородного, который в 13-й главе своего известного сочинения применил эпитет «Великая» к Моравии» [41].

То же и Л. Гавлик:

«Наименование «Великая Моравия» ввёл в оборот Константин Багрянородный в сочинении «Об управлении империей» (гл. 13, 38, 40).

Это обозначение затем появилось в легенде Успение Кирилла (ХIII в.)… Так образовалась в 874-885 гг. Великоморавская держава, что нашло отражение в упоминавшемся сообщении Константина Багрянородного, впервые употребившего название «Великая Моравия»» [42].

Признаюсь, мне как читателю эти высказывания не проясняют суть дела. Если бы я знал только эти две цитаты историков, то и тогда у меня с полным правом зародилось бы сомнение относительно авторства византийского императора, который будто бы «впервые» назвал так государство, заметим, уже просуществовавшее к его времени почти целый век. Кроме того, над страницами историков витает молчаливая презумпция, что прежде страна называлась (как и сейчас) Моравия, потом она возвысилась, и венценосный сочинитель назвал её за это Великой Моравией.

Константин Багрянородный имел в виду не общеизвестную Моравию, которая всегда была и по-прежнему остается Моравией. Но это отнюдь не означает, что «Великая Моравия» — историческая фикция.

Просто дело в том, что, как показывают некоторые новые разыскания, Великая Моравия находилась в другом месте, значительно дальше на юг. Американскому историку Имре Боба (университет штата Вашингтон, г. Сиэтл) удалось заметно продвинуться в этом вопросе и прийти к выводу, что

«Моравия Святополка и Мефодия располагалась на юг от Дуная, в Славонии» [43, с. 156].

Ученый Имре Боба обращает внимание на то немаловажное культурно-историческое обстоятельство, что памятник великоморавской эпохи «Закон судный людем» специально говорит о виноградниках, а последних вплоть до самого начала XI в. к северу от Дуная не было, тогда как с очень раннего времени славился своими винами Срем [43, с. 150-151].

В последующие годы И. Боба выпустил ещё ряд статей, в которых развернул свою критику традиционных источников и их традиционно неправильных прочтений. Одна из его работ так и называется: «Где была Megale Moravia («Великая Моравия»)?» [44]. Он указывает в ней, что слова греческого жития Климента — Μεθόδιος Ἄρχιεπίσκοπος τῆς Πανονίας — точно локализуют епархию Мефодия в паннонском городе Морава.

Далее, существенно, что Константин Багрянородный (De adm. imp. 13) помещает впервые упоминаемую им Μεγάλη Μοραβία, χώρα (страна) Святополка, к югу от Τουρκοι (венгров), то есть (ср. также De adm. imp. 40) в непосредственной близости от Срема (Sirmium) и Белграда. Епархиальный центр Мефодия автор локализует на южном, правом берегу реки Савы, собирая настойчивые указания разных источников о существовании там города (civitas) Margus/ Maraha/ Morava и даже отождествляя этот город и античный Sirmium. О том же, по мнению Бобы, говорит суф. -ensis в встречаемой латинской форме названия жителей Marahenses (Marahensium) — так образовывались в латинском только производные от названий городов. Все документы собрания «Magnae Moraviae fontes historici»«Источники истории Моравии» свидетельствуют, что упоминаемая в связи с Растиславом, Святополком и св. Мефодием Морава или Моравия — это город и область в Паннонии. Кроме того, житие Мефодия гласит, что Мефодий наследовал престол св. Андроника, а последний был как раз епископом Сирмиума (Срема), древней столицы провинции Pannonia Secunda и Западной Иллирии [45].

Связь обоих первоучителей славян с Моравией несомненна, но, как указывает нам И. Боба, свидетельства о деятельности Константина к северу от Дуная отсутствуют и в целом, например, чешская традиция этого святого носит посмертный характер, знает его только как Кирилла (монашеское имя Константина!) [46, с. 62, 63].

Немаловажна также констатация, что Нитра (в Словакии) стала епископской резиденцией только начиная с XI в. [46, с. 68]. Таким образом, все следы Великой Моравии ведут на юг. Новые взгляды И. Бобы влекли за собой, однако, такую ломку в представлениях, что вызывали либо критику и несогласие, либо умолчание со стороны тех специалистов по центральноевропейской истории, которым, несмотря на конкретность всего корпуса данных, развернутого Бобой, оказалось трудно примириться с перенесением Великоморавского княжества из собственно Моравии (Чехо-Словакия), где его локализовали традиционно, на территорию современной Югославии, в непосредственное соседство исторического Срема/Сирмиума.

Тем не менее, постепенно у этой новой концепции стали появляться сторонники, ср. например [47, с. 5 и сл.], где эта концепция подкрепляется свидетельствами франкских источников о том, что баварские военные операции против Моравии были нацелены на район, где река Сава сливается с Дунаем (то есть Срем, Белград, историческая Нижняя Паннония). Принимая во внимание остроту возникающих при этом дискуссий, идущих по линии споров о чешском versus нечешском характере Великой Моравии кирилло-мефодиевской эпохи [48, с. 56], мы всё же думаем, что речь идёт о столь значительном пересмотре традиционных взглядов, что наша общая обязанность в интересах правильного развития всей славистики — отнестись к этим фактам и идеям со всей объективностью и вниманием, которого они, разумеется, заслуживают.

Вопрос о «Моравиях» (NB: pl. !) объективно труден, и хотя изложенная выше концепция в основном кажется ценной как раз тем, что помогает нам преодолеть эти трудности, это не значит, что их совсем не остаётся. Напротив, и в этом случае возникают новые, которые надо как-то разрешать. Между прочим, историки уже давно приводят несколько смутные свидетельства о существовании двух Моравий, одна из которых — Marharii у Баварского географа начала IX в. — находилась на Дунае, якобы близ тогдашней Баварии (?), а вторая Моравия, народ которой называется, согласно тому же Баварскому географу, Merehanos, — в современной Моравии [49, 1, с. 164] [*]. *. Ср. ещё специально: Horák В., Trávníček D. Descriptio civitatum ad septentrionalem plagam Danubii // Rozpravy ČSAV. Ročn. 66. Řada SV. Seš. 2. 1956. S. 20, 21.

Правда, сюда явно не имеют отношения такие особенности, как частотность польского названия Моравии — Morawy, вопреки мнению автора последней цитированной работы; это обычный, первоначально этнический плюраль (от лат. pluralis — множественный) (ср. и нем. Mähren, первоначально — мн. ‘мораване’, потом ‘Моравия’), вторично терминологизированный («территориализированный») в роли географического названия страны типа польск. Czechy ‘Чехия’, Niemcy ‘Германия’.

Нельзя отрицать, что в вопросе двух Моравий чрезвычайно важно выяснить динамику — что было сначала и что — потом. Здесь, пожалуй, придётся разойтись с И. Бобой, много сделавшим для разъяснения проблемы Великой Моравии и её локализации, как мы кратко рассказали выше, но природу и смысл самого этого названия и его определения — Великая Моравия — он все же не смог понять и разъяснил его неправильно, а именно — ‘более ранняя, первоначальная’ (älter, früher, zuerst) [44, с. 10-11, 18]. Неверно толкует при этом Боба и привлекаемые им аналогии, поскольку было бы странно, например, понимать magna Graecia в Сицилии и Южной Италии как «более древнюю, первоначальную» Грецию (!), толкование здесь может быть только одно: ‘вторично освоенная’ Греция, это же относится к Великобритании versus континентальная Бретань. Такие пары, как Scotia maior ‘Ирландия’ — Scotia minor ‘Шотландия’ интересны тем, что указывают направление породивших их миграций, направление освоения: оно всегда шло в направлении, указанном компонентом ‘великий’ в смысле ‘новый, вновь освоенный’. Никакого политического «величия» или возвеличивания этот эпитет, разумеется, не заключает, и мне уже приходилось неоднократно обращать на это внимание читателей. Лингвотипологическое значение этой номинации можно толковать, таким образом, совершенно четко и однозначно, оно проверяется — благодаря счастливому стечению обстоятельств — на исторически достоверных сведениях (пример: Малороссия → Великороссия и др.) и, в свою очередь, весьма перспективно типологически там, где возможности исторического контроля оказываются более скудными.

Какой урок для собственно этнической истории можно извлечь из отношений пары Моравия — Великая Моравия? Бесспорно, из них первоначально название Моравия, обозначающее историческую область по течению реки Морава, между Чехией и Словакией. Название Великая Моравия обозначало, как выясняется выше, область при впадении Савы в Дунай. Что при этом особенно важно — Великая Моравия, расположенная значительно южнее вышеупомянутой Моравии sensu stricto, получила название по этой последней, что и отражено (закодировано) в обозначении «Великая», в данном случае — однозначно ‘более поздняя, вновь освоенная, вторичная’. Прочной парности между Моравией и Великой Моравией, однако не установилось, отсюда — недостающее закрепление за просто Моравией определения «*Малая» да и обозначение Великая Моравия исторически оказалось недолговечным, скорее эфемерным. Тем не менее, номинация эта (Моравия → Великая Моравия) имеет несомненную дописьменную предысторию, скрытую от глаз письменной истории. Во всяком случае ни о каком «авторстве» Константина Багрянородного, всего лишь употребившего обозначение Μεγάλη Μοραβία, не может быть речи. Перед нами — остаточный след древнего славянского этнического передвижения от Среднего Подунавья на юг, на Балканы.

Эпизод с Моравией и Великой Моравией интересен не одним только тем, что с его помощью многое в кирилло-мефодиевской эпохе нам видится яснее и не так, как прежде. За ним стоит несравненно более глубокий, собственно индоевропейский временной фон, один из бесчисленных конкретных подходов к собственно индоевропейской проблеме, её динамике, исходным центрам этой динамики.

Я имею в виду то обстоятельство, что обе интересующие нас страны Моравии привязаны к названию (названиям) реки. Моравия в собственном, первоначальном смысле называется точно так же, как и река, на которой она располагается, — Morava (чеш., слвц.; мы по-русски употребляем интернациональную форму на —ия, ср. лат. Moravia, греч. Μοραβί(α). Направление функциональной деривации при этом абсолютно ясно: первоначально название реки Morava, от него вторично — название страны Morava. Кроме этой, моравской северной реки Морава, существует ещё южная (сербская) Морава, впадающая в Дунай справа, ниже Белграда, то есть неподалеку от новой локализации Великой Моравии (см. о ней выше). Эти обстоятельства едва ли случайны.

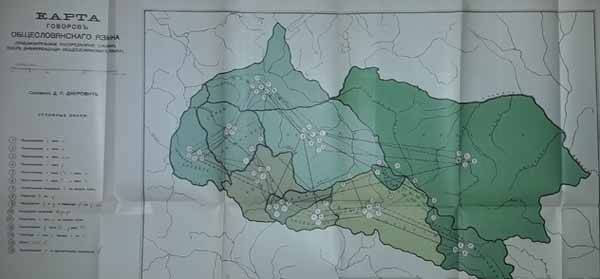

Форма на -ava определенно связана со славянским расселением и передвижением. Мне и раньше приходилось писать, что Morava — преимущественно дунайский центральноевропейский гидроним, а случаи на других территориях (кстати, к северу и к востоку от Подунавья), например Morawa в бассейне Вислы, Мурава по Днепру, Murachwa на нижнем Днестре, восходят к дунайскому ареалу Morava [50, с. 51].

Morava представляет собой славянизированную форму с её характерным исходом -ava, подобно тому как известная в старой письменности форма Marah(w)a — германизация более древней формы, с тем отличием, что в оформлении герм. Marah(w)a явно участвует народная германская этимология, вторичное осмысление в связи с герм. *ahwō, гот. ahva ‘река’ (см. теперь о нем [51, с. 12-13]). Славянская Morava не имеет этой вторичной особенности, и в этом смысле оно архаичнее, чем герм. Marah(w)a, поскольку представляет собой прямое словообразовательное развитие (расширение, тематизацию) более древней формы, каковой для северной Моравы является античное Marus (Тацит, Плиний), лишенное признаков славянского языка, но несомненно индоевропейское.

Южная (сербская) Морава имела несколько отличное классическое название Margus (Страбон, Плиний, Иордан), вследствие чего отношения Marus — Margus в античное время как бы лишены той парности и преемственности, которые характеризуют слав. Morava I — Morava II. Но это не мешает нам всё же видеть взаимосвязь также этих древних форм, причём Margus, будучи «богаче» на один элемент -g-, в остальном идентично более северному Marus которое, можно полагать, сохраняет более первоначальную форму. В этом смысле славянская пара Morava I — Morava II лучше отражает стоящие за ней более древние, индоевропейские отношения.

Что касается объяснения самих Marus — Margus, то их вряд ли следует этимологизировать раздельно, как это имело место в литературе. Скорее всего (особенно в свете славянских показаний), это этимологически единая форма, с вскрываемой динамикой и словообразовательной иерархией Marus ‘северная Морава’ → Margus ‘южная Морава’. Специалисты свидетельствуют, что о названии Morava и близких и об их происхождении накопилась уже огромная литература. Соответственно это затрудняет и выбор этимологии. Единственное, против чего, пожалуй, нужно сразу возразить, это попытка вывести Marus из Margus, точнее, из «иноязычного» *Marγos, как предлагал Фасмер [52, II, с. 550], вслед за Розвадовским. Такое заимствование, маловероятное формально-фонетически, сомнительно и в плане лингвистической географии (Marus — на севере, Margos/Margus — на юге) и противоречит той динамике, которая как будто восстанавливается для Morava I — Morava II как направление движения с севера на юг, а не наоборот. Попытки объяснить южное (сербское) употребление славянской формы Morava как способ вторичного усвоения местной формы Margus повторяются и в последнее время, ср. одну достаточно сложную, предлагаемую в [53, с. 297-298]: Margus > слав. *Margvā > *Marvā.

Может быть, целесообразнее говорить о местном, периферийном, достаточно древнем суффиксальном производном Mar-g-us от местного же *Marus, что предполагает также возможность параллельного существования и этого последнего — * Marus — в южных районах, тогда именно к этому «южному» случаю Marus ближе всего относилась бы форма Marua у Павлина Аквилейского, цит. по [53, с. 297], где её предлагается понимать как некую предшествующую слав. Morava форму для сербской Моравы — Margus, но ведь при этом там же признается, что славяне принесли с собой на Балканы с севера уже готовую форму Morava.

Возможность отнести к «южному» Margus также польское название реки Mroga, допускаемая Фасмером [52, II, с. 550], вслед за Розвадовским, и потенциально способная тем самым, казалось бы, документировать также северный ареал *marg- и в целом иллирийскую атрибуцию Marus-Margus-Mroga, не очень убедительна ввиду по крайней мере не менее вероятной возможности исконнославянской этимологии польск. Mroga < праслав. *morga как ‘луговая, низинная’, ср., скорее всего, сюда же русск. диал. мурóг ‘сенокос, луг’, если из *морȯ́г, ср. укр. мурíг, морíг ‘дерн, мурава’ (другую этимологизацию, основанную на изначальности корневого -у-, см. [54, 111, с. 13]).

Теперь — об иллирийской атрибуции гидронима Marus, тяготеющего к Среднему Подунавью и в принципе — к западной половине Балканского полуострова. Эта атрибуция, связанная с именем Фасмера [54, II, с. 550], в какой-то мере стала традиционной, ср. [55, с. 433]. Однако позднее у самого Фасмера чувствуется стремление ограничиться более расплывчатой — индоевропейской — атрибуцией названия Marus с одновременным признанием неславянского происхождения формы Morava, все вместе в конечном счёте — к индоевропейскому названию моря, см. [54, II, с. 652, s. v. Морáвия], ср., далее, [56; 57]. Характерно, между прочим, что основной компендий по языку древних иллирийцев Майера форму Marus не приводит совсем [58], хотя она в принципе могла бы занять там место наряду с Dravus ‘Драва’ и Savus ‘Сава’, также не лишенными проблем. Что касается античной формы названия сербской Моравы — Margus, то Майер готов допустить для неё фракийское происхождение [58, II, с. 74], впрочем, кажется, без особо веских аргументов.

Мы не ставим перед собой задачи подробно охарактеризовать все опыты этимологизации, здесь достаточно будет сказать, что в основном существуют три версии происхождения Marus и Margus — германская, иллирийская и фракийская. Существенно то, что ни одной из них нельзя отдать предпочтения, и каждая из этих версий отличается тем, что оперирует индоевропейским корнем и в сущности является индоевропейской этимологизацией. Конечно, можно было бы приписать эти трудности слабой и невыразительной оформленности Marus и Margus. Но это равносильно признанию отсутствия у этих форм черт, характерных для отдельных индоевропейских языков, при очевидной принадлежности их к индоевропейскому. Аналогичная характеристика позволила в своё время Краэ выделить особый слой «древнеевропейской гидронимии», см. [59]. Он имел при этом в виду, что этот лингвистически (диалектно) недифференцированный гидронимический слой естетственно отражает ещё не дифференцированный язык собственно европейской группы индоевропейского. Эта интересная идея была противоречива в своей основе с самого начала, о чём уже приходилось писать, одновременно указывая, что так называемая «древнеевропейская гидронимия явилась, скорее, порождением последующего сглаживания, нивелировки, наддиалектного (übereinzelsprachlich) развития, а не изначального додиалектного (voreinzelsprachlich) единства, сомнительного в самом себе. Противоречий не устранили и разыскания В.П. Шмида, критика и продолжателя Краэ, который главным образом расширил рамки «древнеевропейского» до «праиндоевропейского» в целом.

Ведь если следовать формально-словообразовательной характеристике «древнеевропейской гидронимии», выдвинутой Краэ, то в число «древнеевропейских» водных названий («Bildungen auf — Образования на -so-s, — sa-, -sia«, см. [59, с. 436]) попадает явно производное Marisos (в Дакии), тогда как интересующее нас более простое и, следовательно, более архаичное Marus туда не попадает, что сразу выказывает противоречивость характеристики «voreinzelsprachlich» «древнеевропейской» гидронимии Краэ, хотя архаизм гидронима Marus ‘(северная) Морава’ проявляется, помимо его словообразовательной древности, ещё и в его принадлежности к уже упоминавшемуся нами, вслед за Краэ, разряду «Wasserwörter» «Водные слова», одним из которых является и слово *mor-/*mar-, обозначающее море и родственные понятия, см. [59, с. 436, 438].

Другой пример, типологически очень близкий своей вскрываемой коллизией производящего, относимого большинством авторов к иллирийскому, и производного, попадающего — по словообразовательным признакам Краэ — в «древнеевропейский», — это Savus ‘Сава’. (Майер [58, 1, с. 297] относит название Savus к иллирийскому, но на отсутствие его в перечне иллирийских названий у Краэ специально, между прочим, указывает Дикенман [56, с. 101].) Производным, следовательно, имплицитно вторичным и потенциально требующим атрибута «übereinzelsprachlich», а не «voreinzelsprachlich» оказывается Savaria, название реки в Паннонии, которое по Майеру [58, I, с. 296, 297] — тоже иллирийское, а по Краэ ([59, с. 435:] «Bildungen anf -ra») выходит, что Savaria «древнеевропейское» гидронимическое образование.

Итак, уяснив попутно зыбкость и противоречивость понимания «древнеевропейского» у Краэ (с одной стороны — архаическая семантика «Wasserwörter», с другой стороны — фактическая смесь простейших первичных с явно вторичными производными образованиями).

Главное, пожалуй, к чему мы пришли выше, это довольно тесная (словообразовательная) преемственность развития славянского (генетически «дунайского») гидронима Morava и словообразовательно и семантически наиболее архаичного и тоже дунайского гидронима Marus (Marus → Morava: u → av в гетеросиллабической позиции). Обращает на себя внимание дунайская эндемичность индоевропейского названия Marus. На юго-западной периферии среднедунайского ареала располагаются и известные, уже упоминавшиеся выше Savus, Dravus (слав. Sava, Drava), сходная архаичная словообразовательная и семантическая (этимологическая) характеристика которых также оставляет для них, наряду с традиционной иллирийской языковой атрибуцией, вполне реальную чисто индоевропейскую альтернативу. Этого и следовало ожидать.

Именно — на этих или на других примерах такого рода — наличия в таком потенциально праиндоевропейском ареале, каким, по нашему мнению, было Среднее Подунавье, архаичных языковых форм, не поддающихся однозначной языковой атрибуции и вместе с тем — несомненно индоевропейских.

В целом наблюдаемый феномен случаев нейтрализации противопоставления «диалектное» (einzelsprachlich) — «праязыковое» (ursprachlich) именно в Среднем Подунавье и именно на примерах Marus, Savus, Dravus побуждает взглянуть шире и на пример Marus — Morava не столько как на «славянизацию» (Morava) «иноязычного» (Marus), сколько как на преемственность индоевропейского развития в славянской форме названия. Сказанное не снимает изначальной сложности языковых отношений также в этом, предположительно — очаговом, районе индоевропейства, а именно: случаи упомянутой нейтрализации противопоставления «диалектное» — «(обще)праязыковое» существуют на фоне этого противопоставления как изначального.

Внутрииндоевропейские междиалектные древние связи остаются определяющим аспектом индоевропеистики в целом и наиболее естественным переходом к проблеме славянского в индоевропейском. Именно на этом пути можно ставить и решать труднейшие задачи не только относительного, но и абсолютного времени и места славянского и его древних диалектных (лексических) отношений, до сих пор очень слабо исследованных.

Далее… Дунай — ось древнеиндоевропейских диалектов

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории