Этногенез и культура древнейших славян.

Лингвистические исследования

Олег Николаевич Трубачев.

Часть III

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДРЕВНЕЙШЕЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН

ГЛАВА 2.

Дунай — ось древнеиндоевропейских диалектов.

Создается впечатление, что Дунай образует некую ось, на которой локализуются различные древнеиндоевропейские диалекты и соответственно осуществляются междиалектные контакты.

Как это следует из вышеизложенного, местонахождение праславянских диалектов на Среднем Дунае весьма вероятно; до Нижнего Дуная славяне в древности не доходили, судя по тому, что они знали и употребляли только кельтско-германское название Верхнего и Среднего Дуная — *dimajь/*dunavь и не знали вообще древних названий Нижнего Дуная (греч. Ἴστρος — Истр).

Нижний Дунай в глубокой древности был вотчиной дако-фракийцев, имевших здесь выход и в древнюю Правобережную Украину с тамошним древнейшим ареалом прабалтов. Славяне длительное время были далеки от этих восточных районов и контактов и больше ориентировались на контакты с западными индоевропейцами в Среднем Подунавье и примыкающих районах.

Индоевропейско-славянская преемственность остаётся крупнейшей проблемой. Количество аспектов этой проблемы неисчислимо, как и приложение объяснительной силы возможных решений. Собственно явное сохранение индоевропейской преемственности в славянском — это ситуация, при которой проблем не возникает. Но и отсутствие такой выраженной преемственности ещё не означает её полного отсутствия. Малая вероятность непроходимой цезуры между прошлым и настоящим в развитии и состоянии языков, их лексики, примат переосмыслений над абсолютными утратами словаря, универсальная метафоричность языка должны настраивать исследователя на конструктивный подход, внушать ему определенный исследовательский оптимизм. Достойна сожаления бывает исследовательская близорукость, которая охотно останавливается перед хронологическими и классификационными границами, ею же и воздвигнутыми, сначала — для «удобства» исследования, а в сущности — для самоограничения. Терминология при этом сковывает мышление, как например (особенно в западной индоевропеистике) доистория, продолжающая преспокойно существовать наряду с реконструкцией.

При этом наибольший интерес представляют случаи, когда изучаемые слова и понятия, если не обязательно входят целиком, то всё-таки примыкают к экспрессивной сфере, потенциально склонны тем самым к обновлению, сменяемости и относятся вместе с тем к числу понятий как бы вторичных, то есть производных, сложных. Значит, здесь интерес может представить вскрытие структуры понятия, а заодно и механизма сменяемости. Этимологическое решение при этом может быть нацелено на обоюдосторонность в смысле возможной критической оценки смененного индоевропейского способа выражения понятия и этимологического осмысления «нового», скажем, славянского, выражения, сам принцип которого может оставаться преемственным, индоевропейским.

Некоторые такие примеры неявной индоевропейско-славянской преемственности давно занимают меня, и, может быть, их полезно изложить здесь. Речь пойдёт о названиях слёзы и росы. Уже априори допустимо предположить, опираясь на некоторый сравнительный опыт и вероятную имманентную метафоричность языка, что и здесь представлены понятия (и значения) не такие простые, как вода’, более того — с этим простым значением, очевидно, связанные и иерархически, как видовые значения — с родовым.

И.-е. *dak̑ru-, откуда греч. δάργυ, арм. artasuk̑‘ (последнее, скорее, предполагает вариантную праформу *drak̑ru-, ср. аналогичное начало слова у нем. Träne ‘слеза‘), лат. lacrima < *dacrima, гот. tagr, др.-англ. tœhher, нем. Zähre, лит. āšarà, др.-инд. áśru, тохар. А ākär. Этимология большинством признана проблематичной, начиная с самой реконструкции, поскольку неясной остается отношение и.-е. *dak̑ru- и *ak̑ru-, к которому непосредственно восходит часть форм, ср. выше лит., др.-инд., тохар, (см. [61, с. 23]). Не является выходом из положения предполагаемое в [7, II, с. 816] диалектное чередование d : l : Ø, по сути дела — мнимое.

Экспрессивность лексемы ‘слеза’ кажется очевидной, однако вопрос заключается в том, как эта экспрессивность выражается и можно ли описанные выше колебания начала слова *d : Ø приписывать именно экспрессивности. Предпринимались всевозможные попытки объяснить появление и исчезновение d- через контаминации разных слов, через префиксальный (и даже местоименный!) характер этого d-, но все такие попытки неубедительны. Неслучайны поэтому поиски здесь первоначального сложения, но суждения и на этот счёт крайне противоречивы, а решения искусственны, например *dr-ak̑ru- от *dr- ‘боль, скорбь’ (и т.д., в целом очень невероятно, см. [62]). И это — при том, что верное направление двуосновной реконструкции уже практически было найдено, ср. мысль Сэпира о наличии в и.-е. *dak̑ru- ‘слеза’ первоначального сложения *u̯edr̥/-u̯dr-ak̑ru ‘вода едкая, острая, горькая’, ср. близко Георгиев: *udr̥ ak̑ru ‘горячая (горькая) вода = scharfes (bitteres) Wasser‘ [63]. Но утрата начального u- здесь показалась критикам невероятной ввиду своей «нерегулярности» [64, с. 298; 62, с. 14: «une forme *dr̥ > *dr- d‘ i.-e. *u̯edōr, etc.«нельзя допустить = ne peut être admise«].

Но корректно ли вообще в таких случаях выдвигать требование «регулярности?» Короче, подобные требования здесь неуместны, хотя имеется по крайней мере ещё один пример такой же редукции индоевропейского корня со значением ‘вода’: греч. δρόσος — дросос — ‘роса’ из первоначального *ud-ros (или *udr̥-ros?). Слово считают тёмным по происхождению [65, 1, с. 420; 66, 1-2, с. 298-299], но связь его с и.-е. *ros- ‘роса, влага’ трудно отрицать. ‘Водяная роса’ — вполне реальное древнее чтение, и наше знание хотя бы о медвяной росе убеждает, что здесь не было банальной тавтологии.

Возвращаясь к индоевропейскому названию слезы, следует отметить курьезность попыток объяснить вариант и.-е. *ak̑ru- ‘слеза‘ влиянием слова *ak̑ru — ‘острый, едкий’, тогда как в действительности здесь имеет место полное этимологическое тождество, а значением ‘слеза’ форма *ak̑ru- обязана исключительно своим вторичным выделением (отвлечением) из сложения *ud-ak̑ru- или *udr-ak̑ru- ‘горькая/острая вода’.

Таким образом, вопреки процитированным выше результатам дискуссии, участие лексемы ‘вода’ в первоначальном составе индоевропейского названия слезы кажется очень правдоподобным. Что же общего у индоевропейского и славянского названия слезы, если в славянском как будто не сохранилось и.-е. *ud(r)-ak̑ru-? Прежде всего их в какой-то мере объединяет со слав. *slьza довольно тёмное происхождение, ибо полагаться на сходство слов слеза и слизь [54, III, с. 668] не позволяет просматриваемая выше типология индоевропейского названия слезы.

Между прочим, и.-е. *ud(r)-ak̑ru— прослеживается практически во всех индоевропейских языках, кроме славянского [67, с. 1130], поэтому, похоже, что изначальное отсутствие этой индоевропейской лексемы в славянском, а заодно и этого элементарного, описательного, метафорического способа обозначения слезы как ‘острой, горькой воды’ представляется странным, во всяком случае — нуждается в специальном доказательстве или — опровержении. И здесь наши предшественники уже были на верном, как кажется, пути, с которого, правда, потом свернули. Ср. наблюдение Хэмпа о том, что слав. *slьza (дослав. *slig̑hā) — такое же первоначальное собирательное мн. число среднего рода, как и водá [64, с. 299]. Оставалось сделать ещё один шаг и предположить более интимную связь обоих в словосочетании *slьza voda или *voda slьza.

Каково же все-таки происхождение слав. *slьza? Хэмп в своём уже цитированном нами опыте этимологии названий слезы высказывает предположение, что и.-е. *ak̑ru- ‘слеза’ в славянском просто совпало с (у автора: «was eliminated by competition with the homophone ‘sharp, bitter’ — «связь с острым, горьким«) *ostrъ ‘острый’. Но это лишь одна из возможностей, и для славянского, думаю, не самая вероятная.

Если допускать, что и.-е. *ud-ak̑ru-/*u̯od-ak̑ru- утвердилось в славянском, как в литовском, древнеиндийском, тохарском, в *ak̑ru-, оно имело шансы сохраниться в славянском, где, помимо отражения и.-е. *ak̑ru-, существовало довольно обособленное продолжение и.-е. *ak̑l-: слав. *osla ‘точильный камень’. Дальнейшему обособлению содействовал излюбленный в славянском способ — избыточная суффиксация: *(o)sl-ьza. Отпадение начального o- не противоречит большой перестройке именно начала данного слова, зашедшей здесь в некоторых славянских языках еще дальше, ср. польск. łza ‘слеза’. Наша трудная этимология названия слезы имеет выгоду индоевропейского фона и более широкой типологии (‘слеза’ < ‘острая вода’). Традиционное сближение слезы со слизью шокирует своим понятийным (типологическим) неправдоподобием: слеза в представлении славянина и сейчас — эквивалент чистоты и прозрачности, что не имеет никакого отношения к слизи.

Таким образом, при всей возможной дискуссионности этого или других подобных примеров, постепенно становится ясно, что наиболее реальный путь к вскрытию неявных (преобразованных) архаизмов — это изучение преобразованной формы, функции, смысла, поскольку было бы неверно ограничиваться лишь «чистыми» архаизмами, оставляя без внимания все разнообразие остальных — в разной степени преобразованных — архаизмов, которые и составляют жизнь языка, никогда резко не порывающего со своим прошлым. Вообще условия бытования и сохранения архаизмов — это область, где теория продвинулась ещё не очень далеко и в полной мере еще сказывается инерция предпочтения старых, привычных взглядов, например, убежденность в прямой причинной связи между территориальной устойчивостью и особым консерватизмом языка [14, с. 285-286], против чего я уже выступал специально и неоднократно, поэтому здесь не стану повторяться.

До последнего времени находят возможным говорить о том, что праславянский представляет собой «молодой» тип языка (примерно так высказывались некоторые участники IX Международного съезда славистов в Киеве) [*], лишний раз подтверждает, что существует тенденция за атрибутами преобразованности не видеть языковых архаизмов.

*. Отрадно отметить, что названный «лейтмотив» уже не наблюдался в такой мере на следующем — X Международном съезде славистов в Софии (1988 год).

Возможно, типологически оправданно было бы признать, что трактовка архаизмов имеет свои отличия в разных языках. Одним словом, здесь немало помех, реальных и мнимых, о которых я писал уже отчасти выше, когда речь шла о том, как легко прослыть «славянофилом» в наше время. Не придавая по понятным причинам особой важности этому и другим, как у нас говорят, «ярлыкам«, я все же с тем большей охотой предоставлю слово итальянцу Бонфанте, если в чьих-нибудь глазах это спасет от упрека в пристрастии тезис об особой архаичности славянского [68, с. 11]:

«Славянский, засвидетельствованный в IX веке после рождества Христова, очень консервативен, в значительно большей степени, чем хеттский, на котором говорили за 2000 лет до рождества Христова».

Не могу не процитировать оттуда и дальше [68, с. 17], тем более, что за свои достаточно аккуратные рассуждения на тему индоевропеизма славян я уже сподобился со стороны критики упрека в «славяноцентричности» (см. выше). Джулиано Бонфанте свободен от этого комплекса, и он пишет с подкупающей безмятежностью:

«До сих пор мы почти не говорили специально о славянах, поскольку, имея в виду, что славяне — индоевропейцы, мы в сущности (implicitamente)… говорили также и о них».

Со стороны, думаю, даже трудно себе представить, что, если мы заговорим, например, об архаизмах восточнославянского, мы погружаемся в море страстей. Иного объяснения я не нахожу спорам, направленным против идей преемственного развития праславянского в восточнославянском. Я вовсе не отклонился при этом в своих рассуждениях о праславянском и индоевропейском. Напротив, я очень ценю возможность связать уроки славистики и индоевропеистики с характеристикой, например, русского языкового пути развития, что, наверное, наилучшим образом доказывает жизненную важность самых глубоких праязыковых штудий.

Несмотря на все достижения отечественной и мировой славистики, так и не удалось в нужной степени укрепить связи между русистикой и славистикой. Больше того, несмотря на умножившиеся внешние атрибуты «взаимопроникновения» русистики в славистику (взять хотя бы участие русистов «чистой воды» в славистических мероприятиях, съездах славистов и т.п.), внутренние, имманентные связи в последние десятилетия здесь даже слабнут. Все это не на пользу прежде всего русистике.

Не желая быть голословным, считаю необходимым обратить прежде всего внимание на то тревожное обстоятельство, что наша русистика по некоторым кардинальным вопросам теории продолжает обходиться школьными представлениями старых университетских курсов, не замечая того, что мировая славистика давно ушла от них и что в науке открылись новые пути. Сказанное мной имеет самое прямое отношение к проблеме (или дилемме) архаизмов и инноваций, потому что существуют в нынешней, в нашей русистике тенденции, подогреваемые страстями и ненаучными комбинациями, — тенденции наивно (или расчетливо?) отождествлять вторичность освоения русскими своих жизненных пространств и сам генезис языка и языковых явлений в целом, распространяя также и на эти последние характеристику вторичности, инновационности.

Между тем внимательные слависты, когда они обращаются к русской проблематике, обращают внимание в первую очередь на русские архаизмы — не потому, что их как «древников» только архаизмы и интересуют, а ввиду характерности архаизмов для русского языкового развития, закономерно представляющегося им в облике диалектного континуума с периферийным (прежде всего — севернорусским) сохранением ряда архаизмов [69].

В славистике уже давно высказано мнение, что все восточнославянское языковое пространство в целом целесообразно рассматривать как периферию общеславянского ареала (Т. Милевский). Понятно при этом, какой осмотрительности требуют популярные в нашем языкознании последних лет севернорусские, новгородские языковые явления, поскольку здесь перед нами как бы периферия периферии, то есть сугубая периферия. От языковедов сейчас естественно ожидать более эффективной работы с архаизмами языка, более адекватной их оценки. В этой области уже сейчас возможны совершенно однозначные, точные заключения, например:

«Сохранение праславянских групп согласных *dl, tl, охватывающее все нынешние западнославянские языки (включая некоторые северозападнословенские и севернорусские диалекты), во всяком случае, не является доказательством существования особого «западнославянского» диалектного единства в собственном смысле этого слова. Речь здесь идёт единственно о праславянском архаизме, которому с другой стороны противостоит упрощение этих групп в -l- в качестве явной позднепраславянской инновации» [70, с. 4].

Для нас очень важна констатация того в общем элементарного с точки зрения теории лингвистической географии положения, что, будучи общим архаизмом, сохранность сочетания -dl- не может служить доказательством единства даже западнославянской группы языков, для которой это -dl- есть одна из характернейших черт. Надо ли говорить, что случаи периферийной сохранности -dl- в северозападных русских говорах ни в какой мере ни о каком «западнославянском» генезисе этих русских говоров не свидетельствуют? — Оказывается, надо, потому что существует стремление чрезмерно обобщать «западнославянские» созвучия этих и им подобных севернорусских (псковских, новгородских) диалектных архаизмов (например, 2-ю палатализацию задненебных, вернее — её неосуществление), вырывая их из русского лингвистического и лингвогеографического контекста.

Я думаю, не очень ошибусь, если скажу, что разыскания славистов в области так называемой метатезы плавных остались почти неизвестны нашим русистам, судя по отдельным русистским публикациям последнего времени на эту тему. А ведь речь идёт об области интенсивно углублявшихся научных представлений славистики ряда последних десятилетий. Работы Лер-Сплавинского, Милевского, Мареша подводят нас к реконструкции уже для праславянского, вместо канонической формулы tort, tolt, формулы типа seṭ (с наличием шва) torət, tolət или даже «полногласной» формулы tarat, talat. Это последнее вероятие неплохо контролируется на примере заимствования славянскими диалектами конца VIII-начала IX в. такого изначально «полногласного» по форме иноязычного имени, как Carolus (Magnus), Карл Великий, давшего славянские названия королевского титула (русск. король и т.д.).

Таким образом, делается очевидным, что по крайней мере часть праславянских диалектов (и восточнославянские — в их числе) не знала метатезы плавных [70, с. 8]. Революционность этого положения для формальной реконструкции, для исторической фонетики, наконец, для этимологии, трудно переоценить. То, что называется русским (восточнославянским) полногласием и всегда традиционно считалось наиболее продвинутым, инновационным славянским состоянием, оказывается классическим периферийным архаизмом. Строгая характерность полногласия для всех восточнославянских языков и диалектов имеет, в конечном счете, самое непосредственное отношение и к восточнославянскому этногенезу. На фоне очень кратко упомянутого выше систематического, профессионального изучения проблемы сочетаний гласных с плавными в славянских языках представляются удивительно поверхностными имеющие место в последнее время опыты интерпретации восточнославянской метатезы плавных, «вершиной» которой является гетерогенная теория полногласия, каковую по здравом размышлении остается отвергнуть, как и утрированную гетерогенную теорию древнерусского этногенеза того же автора.

Я имею в виду статью под названием «Загадка восточнославянских редуцированных» Г.А. Хабургаева [71], в которой автор, в сущности, заодно пытается решить и загадку восточнославянского полногласия, причем делает это, похоже, в полном неведении собственно славистической стороны проблемы и имен, названных мной выше (взять хотя бы один только широко известный и изданный на разных языках труд Ф.В. Мареша по праславянской фонологии). Результат подобной теоретической «подготовленности» не замедлил сказаться: восточнославянское полногласие Хабургаев приписывает

«коррекции неопределенного по качеству гласного кратким гласным тождественных балтийских корней».

Все это удивительно по степени вульгаризации, впрочем, как и гетерогенная этногенетическая база, которую он подводит ad hoc под эту фонетическую интерпретацию (разумеется, смешение славян с балтами). Говорить о «коррекции» восточнославянского полногласия балтийскими краткими гласными может только тот, кто не знает собственных, ещё индоевропейских истоков праславянских интонаций (акут) и по-прежнему игнорирует довольно давние результаты славистики и индоевропеистики о реальности своеобразного «полногласия» уже на праславянском уровне, а двухсложности — в ряде случаев — на индоевропейском уровне, ср. этимологическое и интонационное тождество русск. берёза — лит. béržas — и.-е. *bherəg̑-. Уже одного примера с названием березы достаточно, чтобы понять, как по-разному рефлексировалась акутовая долгота корня в славянском и балтийском, чтобы видеть, насколько несерьезны попытки выдать за гетерогенную позднюю балто-славянскую смесь самобытное, генетически — праславянское и индоевропейское явление в русском языковом развитии.

Огорчительно, что подобной непрофессиональной аргументацией (сюда же безоговорочно и — безосновательно относимые якобы «западнославянские» черты в новгородском диалекте, см. выше) пытаются подкрепить свои чрезвычайно ответственные выводы о вторичном, позднем сложении русского языка из гетерогенных компонентов. Но все рушится, стоит лишь заняться серьезной научной проверкой их аргументов.

Возьмем одно, этногенетически чрезвычайно броское и далеко идущее положение этой гетерогенной теории истории русского языка и русского этногенеза, а именно утверждение о якобы двух этноязыковых потоках по Днепру — с севера и с юга. Но вот уже скоро три десятка лет исполнится с выхода книги, внимательного чтения которой было бы достаточно, чтобы понять всю бессмысленность этой концепции генезиса древнерусского языка из двух разных потоков. Я уж не говорю о потоке «с севера»; это вообще фантазия, не подкрепленная ничем. Но и альтернативно допускаемая гетерогенистами мысль о приходе второго потока «с запада» ничуть не более обоснована, чем «с севера», и книга по гидронимии Верхнего Поднепровья [72] совершенно конкретно опровергает её на уровне фактов (и делает это тем объективнее, что тогда, в 1962 г., эта дискуссия ещё не начиналась):

«…западная часть Верхнего Поднепровья лежала в стороне от основных магистралей, по которым осуществлялось восточнославянское продвижение» (с. 20 книги).

Такая типично славянская и весьма продуктивная словообразовательная модель в верхнеднепровской гидронимии, как, например, водные названия с суф. -ка, выразительно затухает как раз в направлении к западу от основного течения Днепра, что в свою очередь делает крайне маловероятным допущение прихода славянского этнического элемента именно с запада. Славянами был раньше освоен район, примыкающий к течению Днепра с востока, о чем свидетельствуют распространенные преимущественно на левобережье Верхнего Поднепровья также относительно старые и типично славянские гидронимы на -ец и -ица. Только так возможно интерпретировать и показания типично восточнославянской гидронимической модели с суф. -ля после губных (-л᾽ — эпентетическое, на базе архаической модели с йотовым суффиксом принадлежности): основной ареал славянского распространения и освоения — к востоку от Днепра.

На этом можно и кончить споры о «великорусах Великого Новгорода», открытых, безусловно, локальным влияниям с Запада, но пришедших в общерусском потоке с днепровского Юга, если иметь в виду споры ради истины, а не споры ради споров, навязываемые подчас с какой-то совсем другой целью.

Таким образом, заключая эти наблюдения по древней культуре и этногенезу глазами этимолога, приходится сказать (или — повторить), что сейчас как никогда ощущается надобность в проверке и преодолении прямолинейных заключений по всему циклу наук о человеке. Экспансия этноса оказывается вовсе не синонимичной ускоренному языковому развитию, скорее — наоборот, и, vice versa, малая подвижность этноса совсем не гарантирует архаичности его языка.

В археологии — распространение изделий ещё не есть распространение (миграция) самих людей, как это подчас упрощенно понимают, принижая древнюю торговлю, культурное влияние, наконец, моду. Накопился большой критический материал против статичности социальной истории индоевропейцев, в их числе — славян, против мнимо извечной трехчастности/трехклассовости древнего общества; этому статизму имеет смысл противопоставить идею неравномерности общественного развития и диалектологию культуры.

Всё более странно и нереально воспринимается концепция «курганной» школы археологии Марии Гимбутас о приходе в «Древнюю Европу» V тыс. до н.э., населенную культурно развитым, но социально нерасчлененным (?) населением, более примитивных культурно, но почему-то социально дифференцированных скотоводов-индоевропейцев, — картина настолько маловероятная, что кажется не так уж важным, откуда теоретики ведут этих индоевропейцев — из Восточной Евразии или — из Восточной Анатолии.

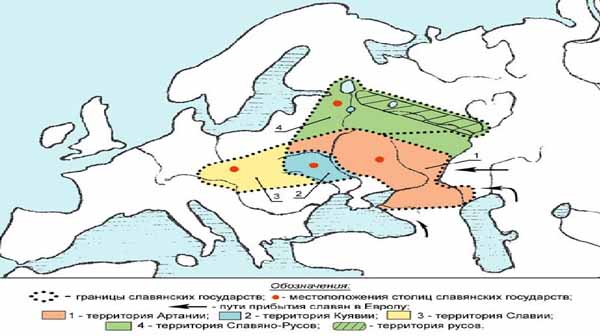

Число ‘три’ продолжает утрированно фетишизироваться, будь то три класса, три племени, три части этноса (как в случае со Славией, Куявией, Артанией восточных реляций о восточных славянах), из древних этнических преданий вычитывается гораздо больше, чем, возможно, в них заложено (вплоть до полной космизации этих документов родоплеменной памяти в трудах нынешних теоретиков), но это уж, наверное, неизбежные издержки…

Нас же по-прежнему привлекает изучение недооцениваемых обычно при этом внутренних стадиальных возможностей как языка, так и этноса, его культуры.

ЛИТЕРАТУРА

14. Топоров В.Н. К реконструкции древнейшего состояния праславянского // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1988.

15. IV Международный съезд славистов: Материалы дискуссии. Т. II. М., 1962.

16. Levin J.F. // IX Международный съезд славистов. Резюме докладов и письменных сообщений. М., 1983. С. 206.

17. Baltistica XXIV (1), 1988. С. 11 и сл.

18. Kučera М. // Ceskoslovenskâ slavistika 1988.

19. Mrożek S. Polska w obrazach. Kraków, 1957. C. 64-65. Цит. по: Z otchłani wieków LI, N 3-4, 1985. C. 146.

20. Trubačev O.N. // Zeitschrift für Slawistik 32. 1987. 6. С. 911 и сл.

21. Десницкая A.B. // IX Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Языкознание. Киев, 1986.

22. Godłowski К. // Z otchłani wieków LI. N 3-4, 1985.

23. Tabaczvnski S. // Z otchłani wieków LI. N 3-4, 1985.

24. Kunstmann H. // Die Welt der Slaven, Jg. XXX, 2. München, 1985. S. 235.

25. Birnbaum H. // The Journal of Indo-European studies, Vol. 12. No 3-4, 1984.

26. Birnbaum H. // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XXVII-XXVIII. Нови Сад, 1984-1985.

27. Birnbaum Н. and Merrill Р.Т. Recent advances in the reconstruction of Common Slavic (1971-1982). Columbus, Ohio, 1985.

28. Бирнбаум X. Праславянский язык. Достижения и проблемы в его реконструкции. М., 1987.

29. Birnbaum Н. // Slawistyczne studia językoznawcze F. Sławskiemu. Wrocław etc. 1987.

30. Birnbaum H. // Zeitschrift für slavische Philologie. Bd. XLVI (M. Vasmer zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages), 1986.

31. Birnbaum H. // Festschrift für H. Brauer. Köln, Wien, 1986.

32. Mańczak W. Praojczyzna indoeuropejska // Studia nad etnogenezą Słowian. T. 1 (отд. ott.).

33. Зоговиќ Соња. // Зборник посветен на Бошко Бабик. Прилеп, 1986.

34. Mensel W. Die Weichsel in der Urgeschichte // Slovenská archeológia XXXIV — 2 (K životnému jubileu akademika Bohuslava Chropovského), 1986. С. 239 и сл.

35. Хензел В. // Прилози [Македонска академија на науките и уметностите. Одделение за општествени науки] XIV, 1-2. Скопје, 1983. С. 5 и сл.

36. Hensel W. Skąd przyszli Słowianie? // Z otchłani wieków LI. N 3-4, 1985.

37. Никольский H.K. Повесть временных лет как источник начального периода русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском летописании. Вып. 1. Л., 1930 (= Сборник по русскому языку и словесности. Т. II, вып. 1).

38. Словарь русских народных говоров. Гл. ред. Ф.П. Филин.

39. ЭССЯ. Вып. 2. М., 1975.

40. Трубачев О.Н. Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян // ВЯ 1974. № 6.

41. Санчук Г.Э. Некоторые итоги и перспективы изучения Великой Моравии // Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. М. 1985. С. 7.

42. Гавлик Л. Государство и держава мораван // Там же. С. 96, 99.

43. Boba I. Moravia’s history reconsidered. A reinterpretation of medieval sources. The Hague, 1971.

44. Boba I. // Die slawischen Sprachen. Bd. 8. Salzburg, 1985. S. 5 и сл.

45. Boba I. The episcopacy of St.Methodius // Die slawischen Sprachen. Bd. 8. S. 21

46. Boba I. Constantine-Cyril, Moravia and Bulgaria in the Chronicie of the priest of Dioclea (comments on a controversial source) // Palaeobulgarica / Старобългаристика. IX. 1985. 1. С. 59 и сл.

47. Bowlus Ch.R. // Die slawischen Sprachen. Bd. 10, 1986.

48. Кронщайнер О. // Език и литература 1987/3.

49. Stanislav J. Dejiny slovenskeho jazyka. I. Úvod a hláskoslovie. Tretie, doplnené vydanie. Bratislava, 1967.

50. Трубачев O.H. Названия рек Правобережной Украины. Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация. М., 1968.

51. Lehmann W. A Gothic etymological dictionary. Based on the third edition of Vergl. Wb. der got. Spr. by S. Feist. Leiden, 1986.

52. Vasmer M. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Bd. II. Berlin, 1971.

53. Schramm G. Eroberer und Eingesessene. Geographische Lehnnamen als Zeugen der Geschichte Südosteuropas im ersten Jahrtausend n. Chr. Stuttgart, 1981.

54. Фасмер M. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. Изд. 2. Т. I-IV. М., 1986-1987.

55. Kiss L. Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1978.

56. Dickenmann E. Studien zur Hydronymie des Savesystems II. Heidelberg, 1966. S. 45.

57. Bezlaj F. Slovenska vodna imena. II. del. Ljubljana, 1961. S. 32-33.

58. Mayer A. Die Sprache der alten Illyrier. Bd. I-II. Wien, 1957-1959.

59. Krähe H. Indogermanisch und Alteuropäisch // Die Urheimat der Indogermanen. Herausgegeben von A. Scherer, Darmstadt, 1968. C. 426 и сл.

60. Сараджева Л.А. Армяно-славянские лексико-семантические параллели. Ереван, 1986.

61. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bd. I. Bern und München, 1959.

62. Van Windekens A.J. // KZ. Bd. 90.1-2. 1976. S. 12 и сл.

63. Georgiev V. // Acta Antiqua Ac. Sc. Hung. XVI. 1968. S. 13-14

64. Hamp E.P. // Giotta. Bd. L. 3-4, 1972.

65. Frisk Hj. Griechisches etymologisches Worterbuch. Bd. I. 2. Aufl. Heidelberg, 1973.

66. Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. 1-2. Paris, 1968.

67. Buck C.D. A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages3. Chicago and London, 1971.

68. Bonfante G. La propatria degli Slavi. Wrocław etc., 1984 (= Accademia Polacca delle scienze. Biblioteca e Centro di studi a Roma. Conferenze, 89).

69. Kronsteiner О. // IX Международный съезд славистов: Резюме докладов и сообщений. М., 1983. С. 60.

70. Schuster-Šewc Н. Die späturslawischen Grundlagen des Lechischen mit besonderer Berücksichtigung des Polabischen und Pomoranischen // Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Rjad A. Č. 35. 1988.

71. Slavia Orientalis. XXXIII. N 3-4. 1984. S. 341 и сл.

72. Топоров В.Н., Трубачев О.Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории