Этногенез и культура древнейших славян.

Лингвистические исследования

Олег Николаевич Трубачев.

Часть III

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДРЕВНЕЙШЕЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН

ГЛАВА 2.

Кто такие славяне?

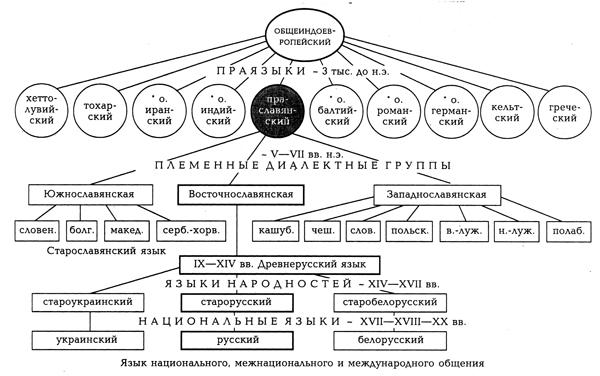

Итак, на вопрос, «кто такие славяне», уверенный ответ знали, наверное, только сами славяне. Однозначная самоидентификация, необходимая для того, чтобы констатировать существование особого этноса, акцентировала — аналогично тому, что известно об этом у других этносов, — их взаимную родственную связь между собой как ‘своих’, людей ‘своего рода’, одной ‘свободы’. И так было задолго до формирования их макроэтнонима классического вида — славяне, *slověne, который лишь закодировал предшествующую тысячелетнюю норму их самоидентификации, будучи этимологически обозначением ‘понятно говорящих’ (*slovǫ, * sluti), то есть тоже — ‘своих’.

Сведения этимологии тут драгоценны, знания древних славян о себе очень важны для нас, хотя априори ясно, что это их знание было неполным и наивным. Мы сейчас знаем несравненно больше, но нам порой так не хватает этих крупиц знания древних славян о себе, мы с таким трудом добираемся до этих крупиц путем реконструкции и заслуженно ставим именно их во главу угла наших современных научных построений, что говорит о непреходящей ценности наивного знания (франц. naïf ‘наивный’ — от лат. nativus ‘природный’…).

Коротко резюмирую, что мы знаем и на что можем сейчас опереться, исходя из уже изложенного бегло выше.

Как я уже говорил вначале, мы искали не только предмет, но и наиболее удобный метод для исследования предмета и, думается, нашли такой, который обеспечивает полигональность исследования одновременно праславянской культуры и этногенеза славян как части, эпизода индоевропейской культуры и индоевропейского этногенеза, притом, что сберегается самодовлеющая позиция и части, и целого в общем плане исследования, а в центре внимания сохраняется идея непрерывности индоевропейско-славянской эволюции и понятие известной концентричности этой эволюции.

Понятно, что достойный праславянин рождался и умирал в благом неведении об этих наших ученых усилиях, но зато он завещал нам своё цельное самопонимание и мировоззрение с организующей дихотомией ‘своё’ — ‘не своё’. Оказалось возможным прочесть первую заповедь древнеславянской общественной жизни: «знай свой род!»

Печать затянувшегося переселенческого быта на славянском земледелии объясняет нам его невысокий уровень, но очевидны его связи с древним земледельческим центром в Центральной Европе. Славяне, эти земледельцы-переселенцы, мигрировали не только на Юг, но и на Север — в долину Вислы, и та их часть, которая осваивала эти новые земли на север от Дуная и Карпат, прослыла «целинниками» (*lędjane).

Красивая наука — новая сравнительная индоевропейская мифология — в конечном счете увенчала сама себя созданием нового мифа об индоевропейской монокультуре (трипартитной социально-религиозной культуре, одной для всех — индоиранцев, римлян, кельтов, славян, германцев), в споре с которым (мифом) мы лишь начинаем понемногу понимать, что нельзя славянам отказывать в их скромной, но достойной самобытности. А может быть — это и есть общая скромная протокультура и проторелигия? [*]

*. Определенный оптимизм внушает обстоятельство, что концепция, близкая к той, которая защищается в нашей книге, также представлена в серьезной научной литературе. В этом отношении заслуживает упоминания книга: Łowmiariski Н. Religia Słowian i jej upadek — Ловмянский, Религия славян и её упадок (w. VI-XII). W-wa, 1979. Вот несколько положений оттуда:

С. 25:«В качестве известного по источникам отправного момента религии можно принять полидоксию, состоящую примерно из трёх элементов, поскольку наряду с магией и верой в души умерших нельзя не упомянуть древнего «культа природы», столь характерного для собирателей и охотников».

С. 33: «Наиболее основательные выводы на основе данных языкознания сделал О. Шрадер, сформулировав общее положение, что фигуры богов, известные по красочным и детальным описаниям литературы, например в гимнах Ригведы и гомеровском эпосе, представляют собой продукты творчества отдельных индоевропейских народов, и их нельзя относить к индоевропейской эпохе, где в лучшем случае существовали зачатки соответствующих верований».

Для нас немаловажно, далее (с. 38 и сл.) критическая точка зрения Ловмянского на теорию профессиональной трипартиции и многобожия индоевропейцев у Дюмезиля. Автор внимательно отмечает сведения Геродота о том, что пелазги, обращаясь к богам, не называли их по именам, справедливо усматривая за этой безымянностью, отсутствием индивидуализации, в сущности, отсутствие самых богов, при исключительном обожествлении явлений природы (с. 42). Равным образом справедливо, что

«Ж. Дюмезиль, подпав под очарование средиземноморско-ближневосточных систем, недооценил информативность систем саморазвитых, которые сохранили индоевропейскую традицию в гораздо более архаичной форме» (с. 46).

Нельзя не подписаться, например, под следующим глубоким наблюдением Ловмянского:

«Тенденция гуманистов, нашедшая выражение уже у Яна Длугоша, состоявшая в том, чтобы рассматривать религию славян как местное отклонение от классической модели в той форме, которую она приобрела у греков и римлян, произвела глубокое влияние на научную литературу XIX и XX вв., — влияние, не преодоленное до сих пор» (с. 56-57).

Автор крайне скептичен в отношении перспектив реконструкции многочисленного восточнославянского пантеона (с. 100). Ср. и тезис о государственном генезисе языческого многобожия на Руси (с. 131). Ловмянский склоняется к тому, что вплоть до эпохи переселения народов (V в. н.э.) славяне не знали ни храмов, ни изображений богов (с. 166), первоначально — только культовые места под открытым небом (с. 229). Вообще политеизация (введение многобожия) у славян акт вторичный, обязанный своим появлением конфронтации с христианством, как, например, в Полабье (с. 204), позднее — в Польше (с. 210). Знаменитый Перун восточных славян (ср. также у балтов) вначале — не что иное, как атмосферное явление и лишь вторично — божество (с. 220).

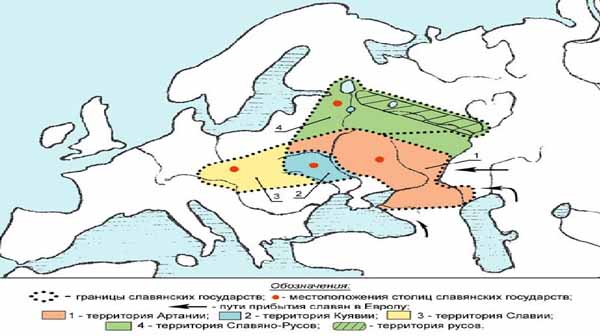

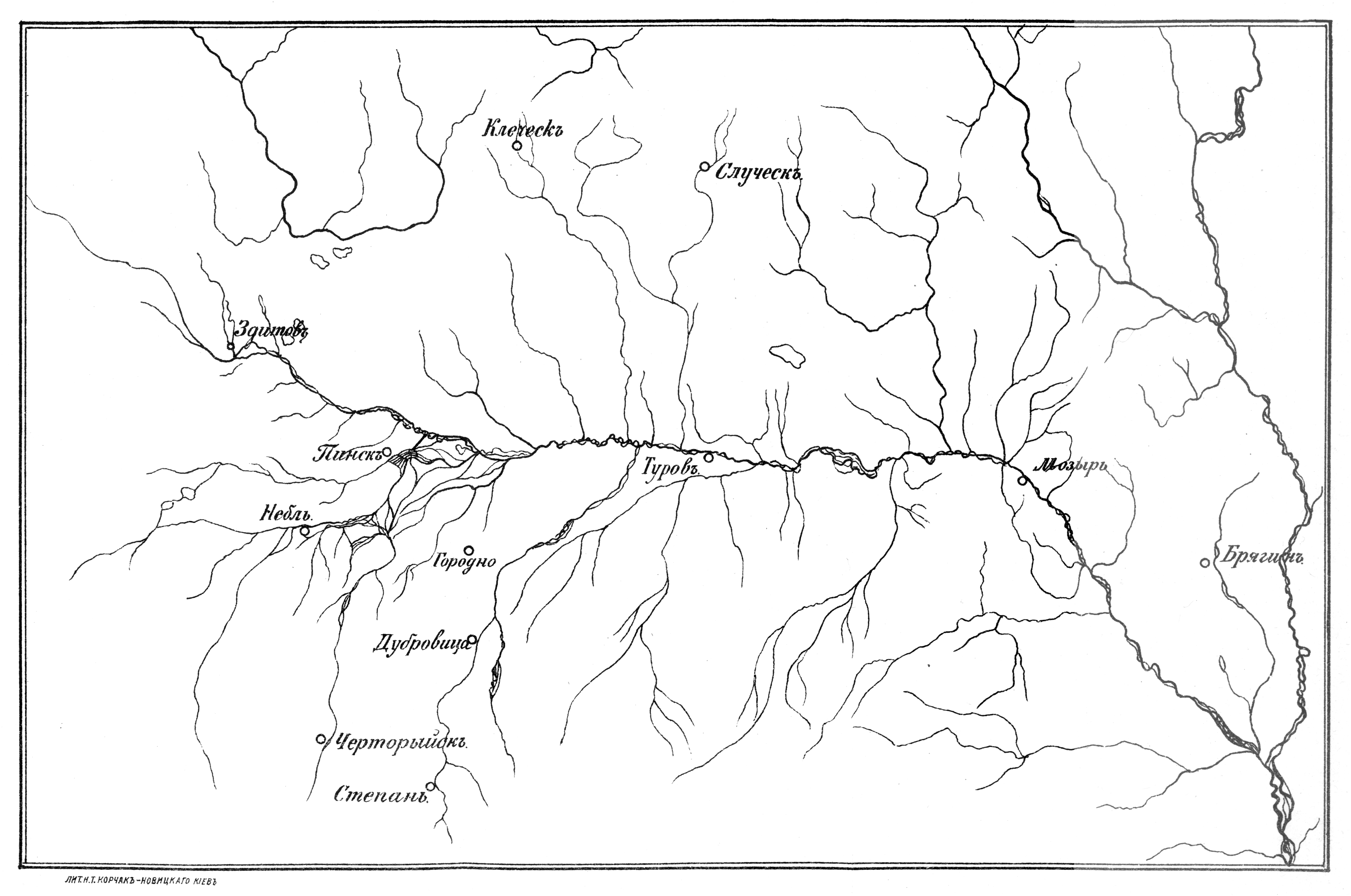

бассейн реки Припять и Пинское полесье

Древние языковые и культурные связи славян тянут на Запад, древний прабалтийский ареал со своими языковыми (балканско-индоевропейскими) связями локализуется на юг от Припяти.

Тупиковому тезису о древнем «несуществовании» славян отдельно от балтов противопоставляется самостоятельная лексически насыщенная языковая модель праславянского.

Контрольное значение приобретает спор о геродотовых неврах, причём речь идёт о вероятной кельтской принадлежности невров, чему балтистская (или панбалтистская) доктрина не может противопоставить ничего, кроме собственной жесткости, которой, разумеется, нельзя закрыть бреши в аргументах.

Стабильные балто-славянские отношения относительно поздни, постэтногенетичны. Ввиду примата контактных связей над чисто генетическими целесообразно говорить о балто-славянском языковом союзе в продолжение последних двух тысячелетий.

Спросив, «кто такие славяне?», естественно после этого задать вопрос: откуда славяне пришли? Моя точка зрения по этому вопросу в общем более или менее известна, она отражена в печати начиная с серии статей «Языкознание и этногенез славян» (последняя, седьмая, статья этой серии опубликована в сборнике докладов славистов ГДР к X Международному съезду славистов [20]) и кончая — пока что — настоящей книгой.

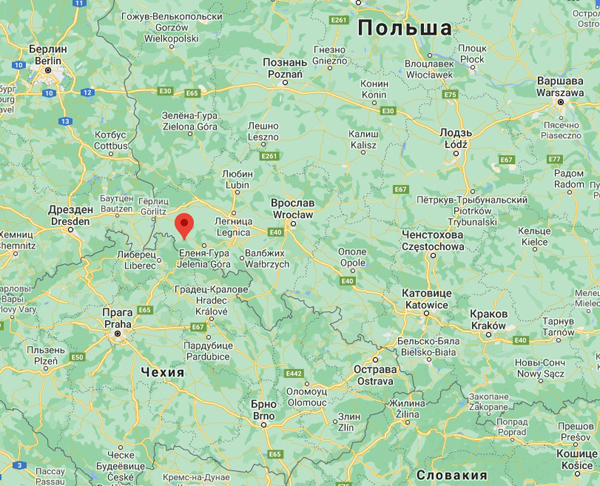

Суть моей точки зрения в том, что древнейший ареал славян локализуется в Центральной Европе, на Среднем Дунае и в Паннонии (Западная Венгрия). Я пришёл к такому пониманию далеко не сразу, под давлением чисто языкового материала. Положение о преимущественно «западной» ориентации древнего славянского лексикона выдвинуто в науке давно. Польские учёные неплохо увязали его с популярной «автохтонистской» теорией прародины славян в бассейне рек Одера и Вислы. На мой взгляд, у польской «автохтонистской» теории один недостаток — она локализует славянскую прародину слишком далеко на север. И чем больше сравнительное индоевропейское языкознание углубляет свою хронологию, тем ярче проступает этот недостаток. Здесь тоже история начиналась на юге.

Время идёт, и новая (или — обновленная, имея в виду труды и идеи нашего великого предшественника Шафарика) теория древнего пребывания славян на Дунае вступила в естественную полосу «критики и антикритики». Я внимательно прислушивался к выступлениям критиков моей дунайской теории, среди которых были видные слависты-ономасты, и старался конкретно отвечать на их сомнения и вопросы. Этот обмен мнениями может представить общий интерес, он важен и для дальнейшего развития самой идеи о древних славянах в Центральной Европе.

Так, в ответ на довод Ю. Удольфа (Гёттинген), что Паннония была освоена славянами поздно, я указал на существование непрерывной преемственности между иллирийским названием страны Pannonia и, возможно, города *Pannona, этимологически — ‘Болотная’, с одной стороны, и тем славянским (праславянским) названием, которое отразилось в венгерской форме названия озера Balaton, то есть тоже ‘Болотный’, — с другой стороны [20, с. 915]. Раннее исчезновение иллирийского с лингвистической карты Европы делает необходимой идею не менее раннего наличия славян в Паннонии [*]. Непосредственность этих контактов очевидна.

*. Полученная мной уже после написания настоящего текста новейшая работа Ю. Удольфа (Udolph J. Kamen die Slaven aus Pannonien? Славяне пришли из Паннонии? II Studia nad etnogenezą Słowian, Т. 1. S. 167 и сл.) представляет собой почти исключительно полемический диалог с моей среднедунайской концепцией праславянского ареала. Упомянув сначала кратко о двух вкравшихся у Удольфа случайных недоразумениях (теория Любора Нидерле локализует прародину славян не на Дунае, как можно понять Удольфа, с. 167, а к северу от Карпат; Трубачев допускает приход серболужичан с юга, но не от южных славян, как написано у Удольфа, с. 168), прокомментирую критику Удольфом моих положений. Огульно оспаривать славянскую принадлежность венедов и антов неразумно; для событий IV века, описываемых Иорданом, эта принадлежность очевидна, о чём говорит не только глосса rex Boz, то есть слав. *vodjь ‘вождь’ — о короле антов, но и отождествление самими готами венедов и антов: король гóтов, победивший антов, носит имя, или скорее — титул *Winiþ-arja- ‘потрошитель венедов’.

Удольф по-прежнему игнорирует типологические возможности изучения динамики топонимии. По-прежнему для него бóльшая частота славянских названий типа Trnava, Struga, Bystrica и других на Украине, чем в Паннонии, решает спор в пользу Украины, но ведь квалификации «mehr» и «quantitativ stärker» — «количественно сильнее» могут скорее свидетельствовать об интенсивности освоения зон экспансии, каковыми и были территории севернее Карпат и украинские земли, и таким методом определять древнейший ареал нельзя, о чем я уже писал.

Специфика ономастического отражения индоевропейского слова *u̯lku̯-os ‘волк’ в кельтском мной была обсуждена всесторонне и гораздо детальнее, чем можно понять из прямолинейных рассуждений Удольфа. Кельтскую версию кентумной формы *korva, корова Удольф отвергает. Почему, спрашивается, нужно вести при этом сатемизацию из индоиранского? Инновационность и — тем самым — центральность явления сатэмной палатализации в индоевропейском ареале обоснована теоретически гораздо лучше.

Я допускаю, что у части названий Галич, Галичани, Галичица могут быть сложные связи и уж, конечно, не связываю, например, гало (галое болото) ни с галлами (кельтами), ни с галкой — птицей. Оспаривая мои аргументы, Удольф отнюдь не во всем подробен, как может показаться, некоторые из них он просто обходит молчанием. Отвергая древние кельтско-славянские отношения, он почему-то ничего не говорит о моей этимологии кельт. canco > слав. *konьkъ/konikъ. Корректность спора требует, чтобы оппонент, если он не располагает доводами против того или иного положения, признал бы это прямо, иначе подчеркнуто отрицательный итог создается словно преднамеренно.

Возражения Удольфа против Pieniny < кельт. pennos ‘голова’ слишком очевидно слабы: объяснения из славянского здесь не более вероятны, ‘гора’ из ‘пена’ (?) также типологически менее правдоподобно, чем ‘гора’ из ‘голова’, кроме того, откровенно корневая этимология из *pěna не более предпочтительна, чем этимология, объясняющая все слово (Pieniny < penn-in-).

Сказать, что балто-латинские соответствия «далеко превосходят» славяно-латинские, значит сказать слишком сильно, и статья Адемолло-Гальяно, использованная мной, на которую ссылается и Удольф, прямо говорит о слабо выраженной совместности балто-латинских образований.

Объективно оспорить иллирийский генезис Doksy/Daksa Удольф не смог (вторичное романское осмысление d- начального у Daksa ни о чём не говорит). Совершенно излишним мне кажется упорство, с которым Удольф отстаивает славянское происхождение балканско-карпатского Дукля/Δόκλεα. Неточно квалифицируя мою этимологию Licicaviki < иллир. Liccav- как «slavisch-illyrische Verbindung» (у меня речь идёт об односторонне иллирийском реликте), Удольф вновь, как и в случае Pieniny, предпочитает корневую этимологию, привлекая слишком широкий круг сравнений — Ełk в бывш. Вост. Пруссии, Lech в Баварии, тогда как моя этимология и тут объясняет всё производное слово. Нельзя не видеть в этой корневой этимологизации шаг назад со стороны моего оппонента.

Относительно Паннонии и преемственности здесь иллирийско-славянской номинации см. у меня уже в ZfS 32, 6, 1987, с. 915. На фоне этой преемственности наименования ‘болотной’ страны или ‘болотного’ города мне представляется естественной связь паннонского Bustricius именно со слав. Bystrica, все остальное — явные натяжки (:»…daß ein appellativischer Anschluß vor allem in den germanischen Sprachen existiert» — «что апеллятивное соединение существует прежде всего в германских языках»).

Короче говоря, Удольф напрасно думает, что он опроверг «индоевропейско-славянскую непрерывность» в Паннонии (eine indogermanisch-slavische Kontinuität). До окончательных суждений здесь ещё далеко и прежде всего далеко — в духе Удольфа; можно ли, например, вместе с Удольфом уверенно утверждать, что славянский апеллатив *ezero не представлен в Паннонии, пока не решена проблема лингвоэтнической принадлежности паннонских озериатов?

Лично я давно отдаю себе отчёт в реальности древнего этнического сосуществования повсюду и в Паннонии — в том числе, поэтому не вижу причин требовать славянских фонетических рефлексов от явно неславянских названий типа Mur; их там и не должно быть, что, однако, совсем не исключает древнего наличия славянских форм поблизости. Общий итог моих максимально конкретных, Schritt für Schritt, ‘шаг за шагом’ комментариев к критике Удольфа выходит весьма отличным от формулировки Удольфа. Я понимаю, что существует весьма влиятельная исследовательская рутина, которая позволяет исследователям проходить мимо отношений Pannonia ~ Balaton, Bustricius ~ Bystrica, Oseriates ~ ezero/ozero, как с завязанными глазами. И всё же будет лучше не спешить с вердиктами вроде: «Die Slaven kamen nicht aus Pannonien» (Udolph J. Op. cit. S. 173).

Что касается сомнений, высказанных Э. Айхлером (Лейпциг) относительно того, что в Подунавье «отсутствуют типично праславянские гидронимы», я ответил тогда же и считаю также сегодня, что в Среднем (Венгерском) Подунавье характерно выявляемое наличие простейших, то есть древнейших, славянских водных названий, и прежде всего таких, которые представляют собой в сущности славянские «Wasserwörter» в чистом виде: *struga, *bystrica, *potokъ и другие; есть там, кроме того, и все основные словообразовательные модели славянской гидронимии: суффиксальные производные типа *ščavica, *tьrnava; префиксальные сложения типа *perstegъ; двуосновные сложения вроде *konotopa [20, с. 915]. Так что сейчас можно ответить положительно на вопрос о наличии «типично» праславянских водных названий в Среднем Подунавье.

В целом я не могу упрекнуть большинство моих критиков. Теория, которую до недавнего времени, по преобладающему убеждению, бесповоротно записывали в «средневековые», «устаревшие» и «донаучные» (наш летописец Нестор, XII век, и последующие века), встретила в современном своем варианте довольно серьезный приём, а не огульное отрицание, как я, в конце концов, тоже мог ожидать.

Ещё в дискуссии по моему докладу на киевском съезде славистов была высказана поддержка моей точке зрения о концентрической локализации праславянского и индоевропейского ареалов в Подунавье и в целом локализация древних индоевропейских этногенетических очагов в Европе была найдена более обоснованной, чем вновь утверждаемая в последнее время давняя гипотеза о переселении индоевропейских племён из областей Передней Азии [21, с. 16-17]. Разумеется, я далек от стремления создавать иллюзию, будто на IX съезде славистов имело место всеобщее одобрение моего доклада. Достаточно вспомнить тогдашнее выступление и последующие печатные высказывания, например, польского археолога К. Годловского:

«Этот же Трубачев в упомянутом докладе возвращается совершенно серьезно к несторовской концепции древнейших мест обитания славян на Дунае» [22, с. 145].

Сам Годловский придерживается восточной локализации прародины славян; к лингвистам он очень строг, поскольку они, по его мнению, игнорируют данные археологии. Но осторожное обращение лингвиста с данными археологии — это не так уж плохо, гораздо хуже бывает, когда лингвист увлекается этими данными и строит свои выводы на базе другой науки, в чём в своё время К. Мошинский имел основания упрекнуть такого первоклассного лингвиста, как Т. Лер-Сплавинский, конкретно его работу «О pochodzeniu i praojczyźnie Słowian»- «О происхождении и исконной земле славян. (1946 г.).

Как же быть лингвисту, когда из среды самих археологов раздаются голоса о том, что «ни одна археологическая культура не является непрерывной» [23, с. 172]. После признания сменяемости культур имманентной особенностью каждой археологической культуры просто нельзя требовать от лингвистов, чтобы они датировали появление славянского этноса временем пражской культуры (VI в. н.э.), ведь пражская культура есть всего лишь мода на слабо профилированные глиняные горшки! Не следует также укорять нас, лингвистов, за невежество, если мы, скажем, спокойно относимся к отсутствию археологической непрерывности в бассейне Среднего Дуная. В этом проницаемом для перекрестных мод и культурных влияний регионе иначе и не могло быть.

Несколько своеобразную поддержку получила моя среднедунайская концепция прародины славян со стороны западногерманского слависта Г. Кунстмана, поскольку собственные идеи Кунстмана о балканском и чуть ли не греческом (!) происхождении многих западных и восточных славянских водных и племенных названий представляются утрированными (см. [24]) [*].

*. Ср., впрочем, ещё: Kunstmann Н. Beiträge zur Geschichte der Besiedlung Nordund Mitteldeutschlands mit Balkanslaven. München, 1987 (= «Slavistische Beiträge», Bd. 217), S. 204, где сказано буквально, что Трубачев «из остроумных наблюдений» выводит ошибочную концепцию «прародины славян в Иллирии».

Но особенно много внимания моим работам по этногенезу славян и специально — дунайской теории в них — посвятил американский славист X. Бирнбаум (Лос Анджелес). Мне известны по крайней мере восемь его работ, где упоминается, а по большей части довольно подробно реферируется и анализируется эта теория [25; 26; 27; 28; 29; 30; 31].

Американский учёный весьма объективен в изложении и оценке того, что он называет «неортодоксальными идеями» Трубачева, особенно, если учесть, что сам он разделяет другие взгляды [25, с. 253-255]. Едва ли я мог бы пожелать себе более внимательного читателя и критика; критиков и оппонентов обычно отличает нежелание положительно оценить всё, что несогласно с их собственным мнением, тогда как Бирнбаум не боится признать, что «смелая, но внушительно обоснованная недавняя гипотеза» О.Н. Трубачева даёт коренным образом отличную картину, в частности, также славянского освоения Балкан [26, с. 79, примеч. 5].

Говоря о новейших достижениях в реконструкции праславянского, Бирнбаум отводит исследованиям Трубачева по этногенезу славян особое место, отмечает их широкомасштабность и свежесть (an extremely wide-ranging and fresh look), богатство фактическими данными и мыслями, острый интерес к методологии (размеры прародины, изначальная полидиалектность, неприемлемость редуцированной «непротиворечивой языковой модели» для праславянского, критика «метода исключения» немецкой этногенетической школы).

Попутно отметим, что Бирнбаум признает «вторичную индоевропеизацию Анатолии, что является скорее общепринятым» (за вычетом Гамкрелидзе, Иванова, В. Немана [27, с. 81]). Бирнбаум не проходит и мимо нового прочтения эпизода о неврах Геродота так, как это случается с некоторыми из моих оппонентов, которые единственно по причине расхождения во взглядах не видят ничего положительного и отметают все в принципе. Я не могу не привести здесь полностью очень важный для меня как исследователя небольшой оценочный пассаж из обзорной работы Бирнбаума:

«Значительный вклад Трубачева в древнейшую историю славян основан на сжатом, но внушительном пересмотре существующих лингвистических данных и гипотез. Этот скорее краткий обзор новой работы советского лингвиста дан здесь в качестве красноречивого примера многочисленных увлекательных путей, открывающихся для будущих исследований даже на нынешнем этапе наших знаний и изощренной методологии» [27, с. 82].

Мне очень жаль, что никто из моих соотечественников-коллег по профессии не проявил такой доброжелательной объективности, как калифорнийский профессор Хенрик Бирнбаум (1925 – 2002). Больше того, именно этот процитированный мной оценочный пассаж о моих исследованиях по этногенезу славян, завершающий основной текст книги Бирнбаума, был почему-то исключен при издании книги у нас на русском языке (ср. [28, с. 339]). — Случай, я полагаю, неблаговидный для научной этики, тем более, что сокращения в русском переводе никак не оговорены; показательно и отношение издателей к инакомыслию.

В другом месте Бирнбаум с удовлетворением констатирует, что в последние годы инициатива изучения прародины славян вновь перешла от археологов к лингвистам и кратко разбирает работы на эту тему В. Маньчака (Краков), З. Голомба (Чикаго) и уже упоминавшихся Ю. Удольфа и О.Н. Трубачева. При этом можно выделить то обстоятельство, что Бирнбаум недвусмысленно забраковал как недопустимо односторонний метод количественных подсчетов лексических соответствий в текстах на сравниваемых языках, применяемый Маньчаком, при полном игнорировании данных гидронимии и топонимии [29, с. 57 и сл.]. К слову сказать, В. Маньчак игнорирует не только эти данные; если Бирнбаум, как мы сказали, в своих многочисленных работах обсуждает проблему этногенеза и прародины славян с обязательным привлечением работ Трубачева, то Маньчак — как противоположная крайность — регулярно обращаясь все последние годы к прародине славян и индоевропейцев, не упомянул работ Трубачева ни разу, хотя известно участие Маньчака, например, в IX Международном съезде славистов. Впрочем, Маньчак, похоже, не знает и работы Гамкрелидзе-Иванова, судя по такому его недавнему высказыванию: «…в настоящее время уже никто не локализует индоевропейской прародины в окрестностях Вавилона…» [32, с. 115]. Остаётся сказать, что и прародину индоевропейцев, и прародину славян и балтов Маньчак отождествляет с бассейнами Одера, Вислы и Немана [32, с. 119].

Бирнбаум, критик не только объективный, но и глубоко компетентный, возвращается ещё раз к более подробному сравнительному анализу концепций прародины славян четырёх лингвистов — Маньчака, Голомба, Удольфа и Трубачева [30, с. 19 и сл., особенно — 22 и сл.] [*]. *. Ср. также: Бирнбаум X. Славянская прародина: новые гипотезы // ВЯ. 1988. № 5. С. 35 и сл., где автор вновь рассматривает «четыре новые теории» Маньчака, Голомба, Удольфа, Трубачева с акцентами и оценками, которые нам уже знакомы.

И здесь также Бирнбаум говорит о нетрадиционности дунайской концепции Трубачева, отмечая как её наиболее «самая революционная часть» — «der am meisten umwälzende Teil» положение о сравнительной близости вновь освоенных (южными) славянами балканских территорий и исходных пунктов этих славянских миграций — Среднего Подунавья.

Американский учёный, правда, не упускает случая отметить ряд спорных для него моментов у Трубачева, например, «славяноцентристскую тенденцию», но он постоянно отдаёт себе отчёт в том, что с этой новой дунайской концепцией необходимо отныне считаться серьезно:

«В случае, если эта новая совокупная картина будет сочтена правильной в своих основных моментах и тем самым убедительной, то это значит, что всякое колебание между двумя традиционными теориями прародины, предполагающими древнейшие места обитания (славян. — О.Т.) к северу от Карпат (или в случае западной гипотезы — также к северу от Судет), отпадает раз и навсегда« [30, с. 41].

Но это, возможно, — в будущем, а пока что сам Бирнбаум склоняется к компромиссному варианту, сочетающему теорию Удольфа (праславянская родина — в Галиции) и Голомба (идея промежуточного ареала славян на киевско-волынских землях, якобы после их прихода с верховьев Дона), по Фасмеру — со старой киевско-пинской (то есть полесской) локализацией прародины славян.

Обзор известных мне работ Бирнбаума по славянскому этногенезу, так или иначе пересекающихся с моими, будет неполным, если не упомянуть ещё об одной его статье, где он разбирает древнейшие судьбы названия деревни Mlądz под Варшавой, которое еще З. Штибер остроумно реконструировал как праслав. *Mьlędzь из более древнего *Miling-, что сразу открыло возможность идентификации с названием одного из славянских племен — милинги — на Пелопоннесе у Константина Багрянородного. Пересечение с «радикально отличной от всех прочих гипотезой Трубачева», выражается, в частности, в том, что Бирнбауму представляется локализация славянской прародины на юг от Карпат вступающей в противоречие с отмеченным случаем имени милингов в центре Польши [31, с. 24-25].

Но ведь фиксация местного названия Mlądz под Варшавой сама по себе значит не так уж много; письменная фиксация, как известно, может быть отделена от акта образования имени немалым временем, и она не даёт в данном случае права на то, чтобы именно в районе Варшавы помещать исходный пункт милингов (к тому же, ясно, что имя это не славянское); случай с милингами ни на йоту не укрепляет позиции, скажем, висло-одерской теории прародины славян. В центральную Польшу, точнее — Мазовше (Варшава), милинги могли попасть в общем потоке славянской экспансии с юга, из Подунавья.

Будучи названием этимологически не славянским, но и не германским! Ср. словообразовательно весьма близкое племенное название силингов *Siling → праслав. *sьlęzьskъ, польск. Śląsk ‘Силезия’, как и *miling-, скорее, иллиро-венетского происхождения), *miling— обозначало, вероятно, вначале неславянское племя, но со временем славянизировавшееся. Уже в этом своём вторичном — славянском — качестве племя милингов оказалось волей исторической судьбы заброшено на юг греческого Пелопоннеса. Примеры участия в славянском освоении Греции также явно неславянских этнических элементов, впрочем, известны из топонимии.

Упомяну, далее, «Краткий обзор этногенеза славян от первых известий о них до настоящего времени» югославского археолога Сони Зогович [33, с. 91 и сл.]. Автор положительно реагирует на выдвинутую мной идею среднедунайского ареала древних славян и другие связанные с ней положения (кельтская принадлежность невров Геродота и волохов летописца Нестора). Мне и раньше приходилось отмечать обнаруживаемую именно югославскими учеными — археологами, историками и лингвистами — готовность воспринять концепцию придунайского ареала праславян (археолог Трбухович) и даже концепцию балканско-дунайского ареала обитания древних индоевропейцев (лингвист М. Будимир) [*].

*. Ср. ещё работу американского историка-слависта Якова Бачича: Bačič J. The emergence of the Sklabenoi (Slavs), their airival on the Balkan peninsula, and the role of the Avars in these events: revised concepts in a new perspective. Columbia University Ph.D. 1983, passim (University Microfilm International, Ann Arbor, Michigan).

В пылу полемики (если можно назвать научной полемикой огульное перечеркивание и отрицание, при полном нежелании вникнуть в аргументацию) некоторые из московских лингвистов хотели бы представить новую дунайскую теорию прародины славян как индивидуальную причуду Трубачева якобы потому, что «никто так больше не думает». Вопрос, однако, далеко не так однозначен, и уже из предшествующего обзора мало-мальски не предвзятому читателю должно бы стать ясно, что даже тех, «кто так не думает», факты и аргументы, излагаемые в пользу дунайской теории, настраивают на серьёзный лад, и эти факты нельзя бесконечно игнорировать.

Ниже следует краткое изложение некоторых новых работ ведущего польского археолога В. Хенселя, которые демонстрируют готовность также в польской науке рассмотреть дунайский вариант как источник заселения позднейших польских земель. Следовательно, и в польской науке общее мнение не равнозначно скепсису археолога Годловского (см. выше).

Граница последнего ледникового периода

В своей статье о роли Вислы в древнейшей истории Хенсель говорит о ранних пришельцах на Вислу с юга, земледельцах и скотоводах, древнейших представителях дунайских культур ленточной керамики. Человек шёл долиной Вислы с юга на север, вслед за отступлением ледника. И в значительно более позднее время различимо движение в том же направлении, например, латенских кельтов после 300 г. до н.э. в Верхнюю Силезию из Чехии через Клодский перевал [34].

Одновременно выходят сразу несколько работ В. Хенселя на разных языках под выразительным названием «Откуда пришли славяне?» — включая одноименную книгу «Skąd przyszli Słowianie?» 1984 г., известную мне в кратких печатных изложениях самого автора. Так, годом раньше была издана под таким же названием обстоятельная статья Хенселя на македонском языке в изданиях Македонской академии наук и искусств [35]. Характерно, что автор не только упоминает концепцию древнего обитания славян на Дунае, но и прямо говорит о современном начале возрождения теории дунайской прародины славян, имея в виду прежде всего труды археологов — Иоахима Германа [*] (ГДР) и Воислава Трбуховича (Югославия). *. Правда, последний счёл нужным возразить, что в эту интерпретацию его взглядов со стороны В. Хенселя вкралось «недоразумение» (ein Mißverständnis). См.: Herrmann J. Die Verterritorialisierung — ein methodisches und historisches Problem slawischer Wanderung, Landnahme und Ethnogenese // = Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej. Wrocław etc., 1987. Т. 1. S. 88, примеч. 33.

Привлекая также данные лингвистов, Хенсель допускает существование группы индоевропейских племен на Дунае и соседних территориях «до кристаллизации — среди прочих — германцев, италийцев и славян» [35, с. 37]. Дальше у него читаем:

«Не исключено, что в процессе формирования индоевропейских языков, на одном из первых этапов дошло до создания на европейской территории лабильного древнеевропейского единства с центром на Дунае, восточное крыло которого представляли лингвистически еще недооформленные праславяне в соседстве с германцами, италийцами, венетами и кельтами, а может быть, и с фракийцами, которые все были на том же этапе развития. Будущие балты, не контактировавшие со славянами, занимали территорию, расположенную дальше к северу. Эти процессы могли бы быть связаны с временем существования археологических дунайских культур« [35, с. 42].

Концепция по-своему замечательная и гибкая; отдельные пункты несогласия (более северное, а не восточное расположение древнейших балтов, как последнее диктуют древние балто-дако-фракийские связи, см. у нас выше) здесь опускаем. Замечательно принятие локализации древнеиндоевропейских диалектов «с центром на Дунае» и среди них — праславян. Правда, это, по автору, как бы «недооформленные праславяне». Здесь нашел выражение определенный компромисс, уступка польской автохтонистской доктрине с её прародиной славян к северу от Карпат. Понимать это надлежит, очевидно, в том смысле, что «дооформляться» эти праславяне будут уже к северу от Карпат.

«Откуда же пришли славяне? — спрашивает Хенсель и отвечает: На земли к северу от Карпат прибыли, возможно, с Дуная лишь какие-то группы, которые могут считаться зародышами грядущей праславянской кристаллизации» [35, с. 44].

Что же, на первых порах можно удовлетвориться и такой формулировкой (ср. то же — по-польски в [36, с. 188]), лишь отметив попутно наличие несколько расплывчатой терминологии, едва ли отражающей адекватные фактические знания, ср. выше «недооформленные праславяне», «зародышевые группы», «праславянская кристаллизация».

Далее… Живучесть народного предания о «Стране Муравии».

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории