Как известно, язык — явление живое. Он не существует в застывшей форме, а постоянно меняется. Разные языки меняются с разной скоростью. От чего зависит эта скорость, это тема для отдельного исследования. Мы же поговорим сегодня о первой серьезной языковой реформе, необходимость в которой назрела в аккурат к приходу на царствие нашего царя-реформатора Петра Великого.

Петровская эпоха стала эпохой перемен во многих сферах жизни. Нас интересует, как вся эта неоднозначно воспринятая и до сих пор неоднозначно воспринимаемая реформаторская деятельность отозвалась на русском языке. А отозвалась она очень даже позитивно. Петровская эпоха положила конец универсальному применению книжно-славянского языка, ограничив сферу его использования только богослужебной литературой, и подтолкнула процесс формирования современного русского литературного языка, основой которого стали отнюдь не европейские образцы.

В петровской реформе языка было несколько направлений:

Закрепление норм речевого этикета.

Создание СМИ.

Реформа графики.

Разделение письменного языка на церковный и светский.

Мода петровской эпохи — «Европейничание» — болезнь русского народа.

1. Реформа речевого этикета

Пётр I, занимаясь реформированием языка, посчитал своим долгом создать законодательную базу, ограничивающую словесные оскорбления и повышающую культуру официального общения. Видать, совсем беда была с бранными словами в документации.

В 1700 году был выпущен царский указ о «бесчестных» словах. Документ представлял собой стоп-лист, содержащий перечень наиболее распространенных слов и словосочетаний с негативной окраской. По прошествии веков мы можем сказать, что Петру удалось заложить основы речевой культуры в официальную переписку и теперь никто не посмеет назвать своего адресата, например, козлом.

Надо сказать, что с появлением указа появились и жалобщики, как же без этого. Но не каждая челобитная впечатляла яркими примерами «бесчестных» слов. Да и царь такие жалобы не спешил удовлетворять, однако неизменно настаивал на соблюдении вежливости в общении.

«А ныне в Судном Московском Приказе бить челом великому государю многие челобитчики стали на ответчиков в разных бесчестиях своих, что называли исцов они, ответчики, на словах:

1) вольно тебе лаять; 2) называл щенком турецким; 3) ис-под печки де тебя вытащили; 4) не Воротынской де ты: пехаешь; 5) ребенком; 6) щенчишком боярским; 7) снартышкой <мартышкой?> и мартинышком; 8) черти тебе сказывают; 9) трусом; 10) отец де твой лаптем шти хлебал, и отец твой — лапотник, и сушил сыромятную кожу и яловичные сапоги; 11) подговорщиком; 12) злодеем; 13) подскорбою; 14) поди такой де в допрос: что напои, то очищу; 15) вчерась было меня на площади удавил; 16) разоренье де мне от тебя; 17) мучил ты меня; 18) преезжаешь ты на чужую землю насильно; 19) грабителем». (Фрагмент челобитной из журнала «Русская старина», орфография и пунктуация сохранены.)

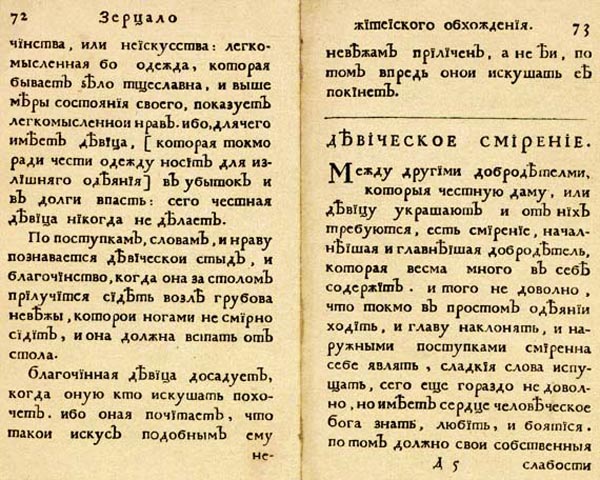

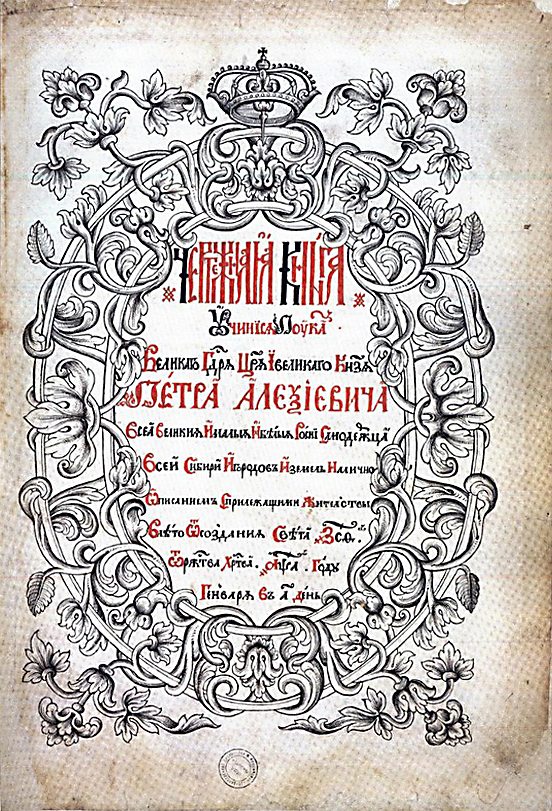

Хорошо известно, что позже появились и пособия по речевому, и не только, этикету: «Приклады, как пишутся комплименты разные» (1708), «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов» (1717).

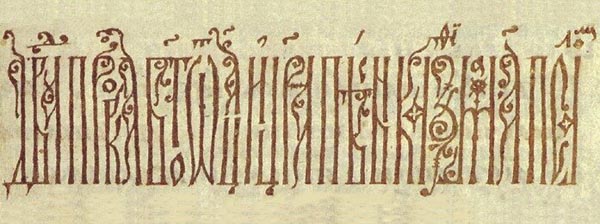

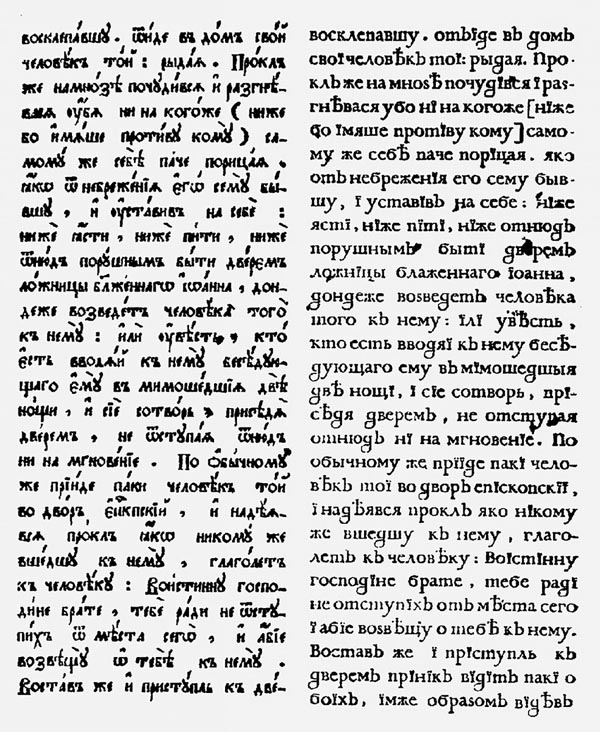

Так выглядел дореформенный текст в газете «Ведомости» (1704 г.)

2. Создание СМИ и зарождение публицистики

В Петровскую эпоху возникает периодическая печать и начинает зарождаться публицистический стиль, с помощью которого я с вами и общаюсь.

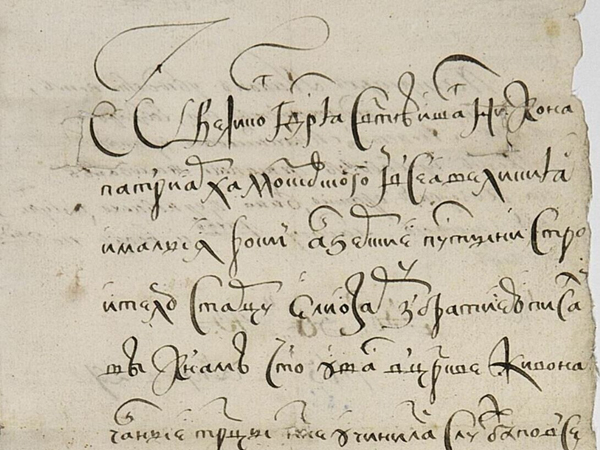

«Куранты». 1670 г. РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1670 г. Д. 8. Л. 169.

Рукописные «Куранты» издавались от 1621 года до Петра I при Посольском приказе (языком которого отныне рекомендовалось писать все административные бумаги). Дипломат Булгаков определял «куранты» именно как «переводы и выписки из разных иностранных газет». Собственно, сам термин «куранты», хорошо знакомый и нам, пришёл в Россию в XVII веке из западноевропейской прессы. Изначально так — courant, бегущий, текущий, — на ряде европейских языков именовались не только башенные часы, но и первые газеты.

Появление же со 2 января 1703 года первой печатной газеты «Ведомость о военных и иных делахъ» позволило приобщить к новостному потоку и политике «партии» более широкую аудиторию. В 1711 году газета эта переехала в Санкт-Петербург. А новый гражданский шрифт и исчезновение «лишних» букв сделали чтение газеты более легким и приятным.

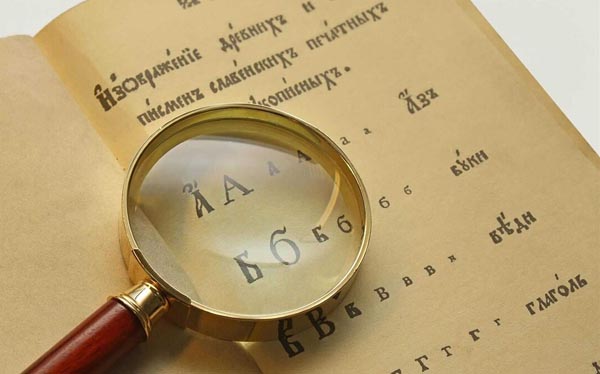

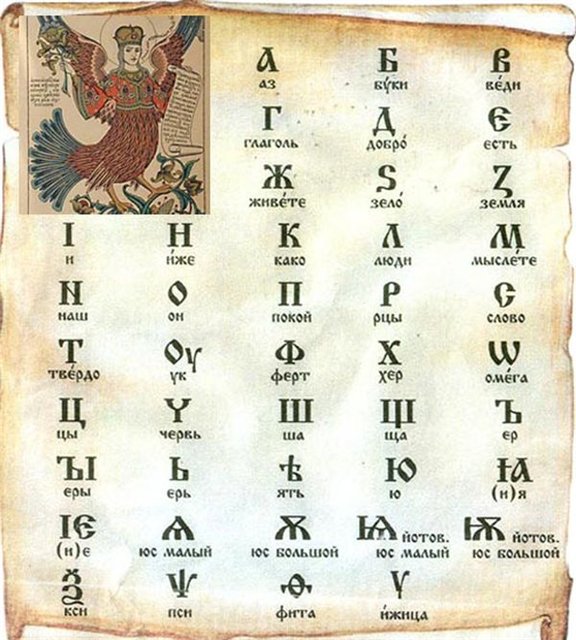

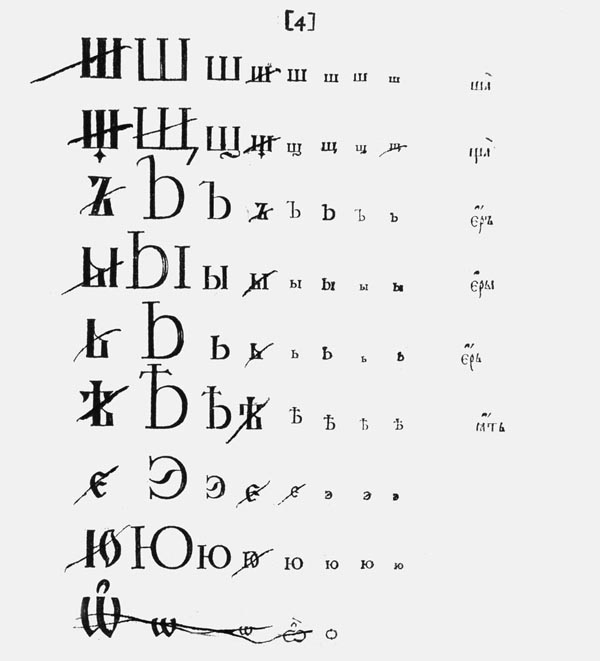

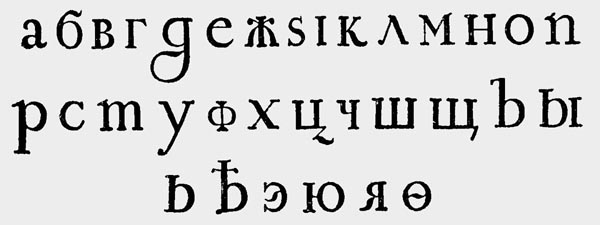

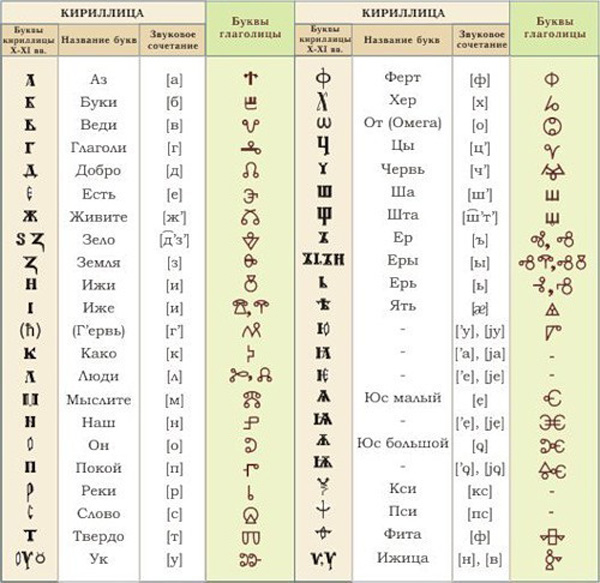

Полуустав. Дореформенная азбука

3. Реформа графики

Реформа азбуки при Петре I стала первой полноценной реформой русского языка. Суть ее заключалась в следующем:

проще стало написание букв;

оставлено 36 из 45 букв старославянского алфавита;

добавлены новые буквы;

отменены надстрочные знаки: придыхания, титла (сокращения), силы (ударения);

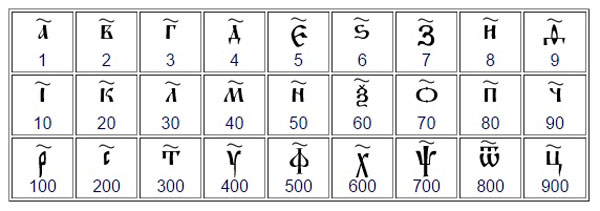

отменены числовые значения славянских букв;

введена арабская цифровая система.

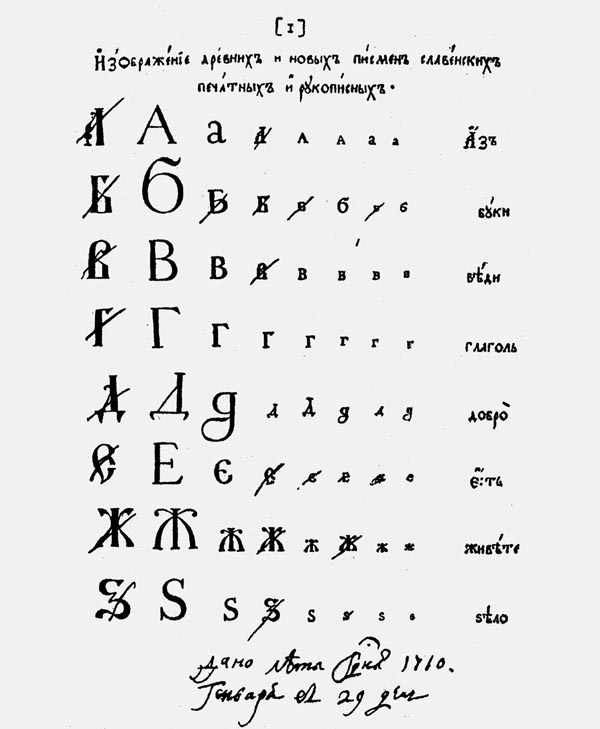

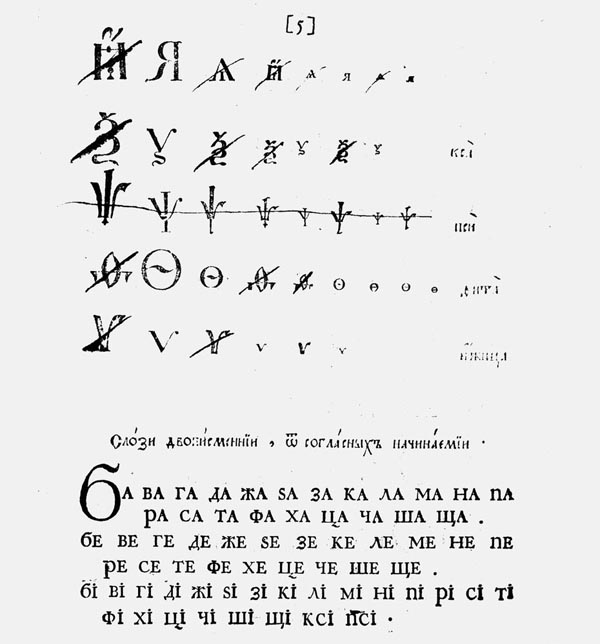

Гражданская азбука с собственноручными правками Петра I

Изменение шрифта

Примерно до XIV века кириллическое письмо существовало в форме устава. Этот шрифт был скопирован с греческого унциала, считавшегося образцовым для богослужебных рукописей. Форма букв уставной кириллицы полностью соответствовала греческим. Устав не предполагал разделения на прописные и строчные буквы, также он не использовал курсивного написания. Но все когда-нибудь меняется, даже многовековые традиции письма — объемы текстов увеличивались и пришлось нашим учёным мужам увеличивать скорость начертания. Постепенно на Руси появились полуустав, скоропись и вязь. Так что первые русские книгопечатники уже имели возможность выбирать шрифты, которые оставались всё равно слишком затейливыми для нужд публицистических, научных и прочих светских книг.

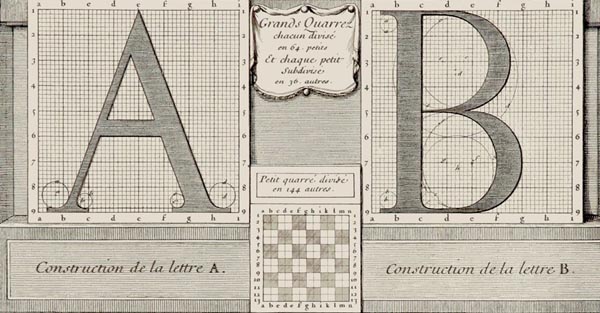

Чертёжная книга царя Петра Великого 1717

Сейчас издателям хорошо известна значимость хорошего шрифта. Пётр прозорливо учёл важность шрифта для восприятия текстов. Ведь когда новым гражданским шрифтом («гражданицей») начали печатать книги и газеты, стала расти и культура населения — грамота уже не казалась народу такой уж недоступной для понимания, да и писать стало намного легче с исчезновением «лишних» элементов. А до грамотного населения всегда легче доносить государственную политику.

Есть версия, что в основу петровского шрифта легла французская королевская, или голландская барочная, антиква. На самом деле западная Европа тоже только-только перешла от готического алфавита к современному шрифту. Вот и русские буквы стали не такими витиеватыми, зато они немного округлились. Однако сквозь латинскую антикву патриотично проглядывают углы и закругления славянского полуустава XVII века. Известно лишь, почему для печатания был принят голландский шрифт, хотя работали над ним и русские мастера.

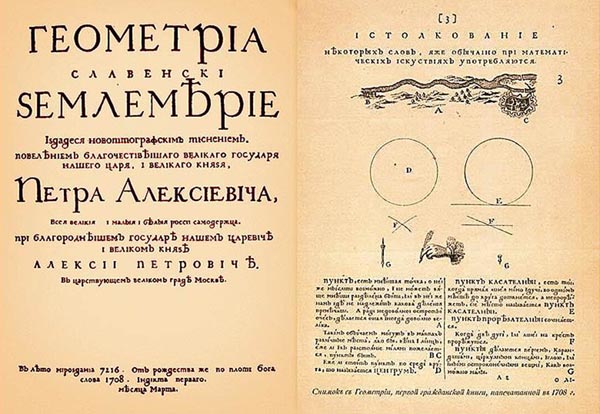

«Геометриа славенски землемерие»— первая книга, набранная новым гражданским шрифтом, март 1708 г.

«Геометриа славенски землемерие»— первая книга, набранная новым гражданским шрифтом, март 1708 г.

Первые рисунки новых русских букв по эскизам Петра изготовил Куленбах — инженер фортификации и гравер. Отлили новые литеры в словолитне Тесинга в Амстердаме. Типографский комплект с новым шрифтом прибыл в Московию в 1707 году. Вместе с пуансонами и матрицами голландские типографы привезли и печатный станок.

Королевская антиква (1692)

Одновременно на московском Печатном дворе типографские работы под руководством управлявшего московским Печатным двором Михаила Авраамова (Ефремова) по государеву указу вели русские мастера-литейщики Григорий Александров и Василий Петров сделали свой вариант шрифта, но царь не принял качество литер, поэтому для книгопечатания и был принят шрифт голландских мастеров.

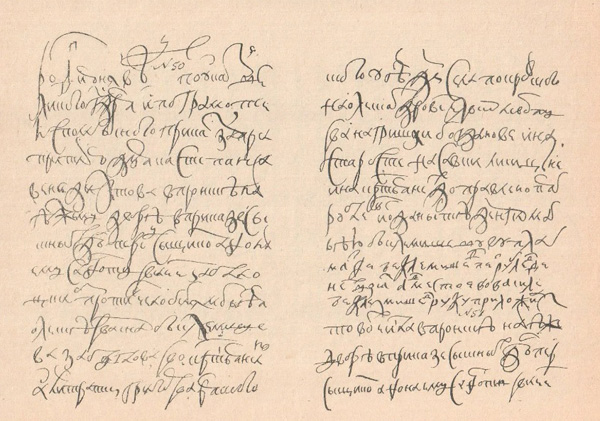

1655 год, письмо Никона

Благодаря петровской реформе в 1830-е годы появилось «русское рукописное письмо»,«гражданское письмо», «новый (или русский) письменный тип кириллицы», «письменный тип гражданской кириллицы» и т. п.

В типографике — печатный шрифт с наклоном основных штрихов приблизительно в 15° и скруглёнными формами штрихов, называемый курсивом (нем. kursiv от лат. cursiva littera — «беглый почерк»).

Современный типографский курсив развился из рукописного курсивного письма и минускула, существовавших ещё в Древней Греции и Древнем Риме. Такой шрифт впервые получил мощное развитие в Италии эпохи Возрождения, вследствие чего курсив называется «итальянским» шрифтом (italic), в отличие от прямого «римского» (roman).

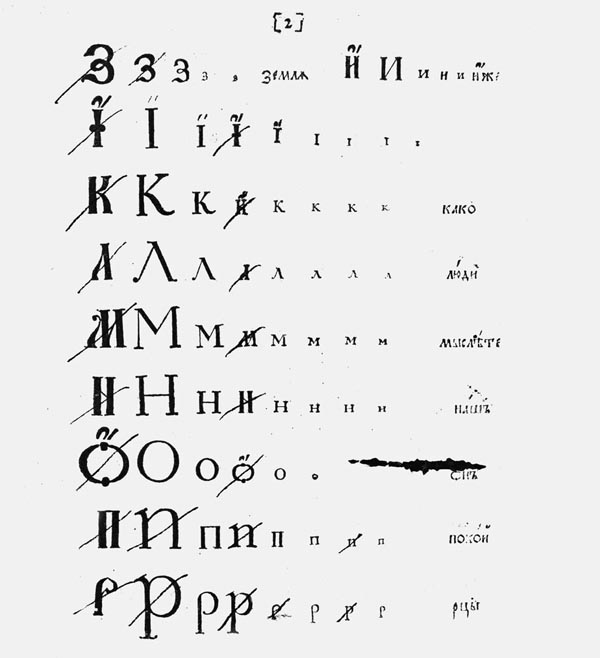

Гражданский шрифт, новая азбука

Какие буквы убрал из алфавита Пётр I

Изменение буквенного состава русской азбуки связано с осознанием ненужности букв, заимствованных из греческого алфавита. В них изначально не было необходимости для передачи славянской речи. В то же время произношению свойственно со временем меняться, поэтому ненужными стали и несколько славянских букв.

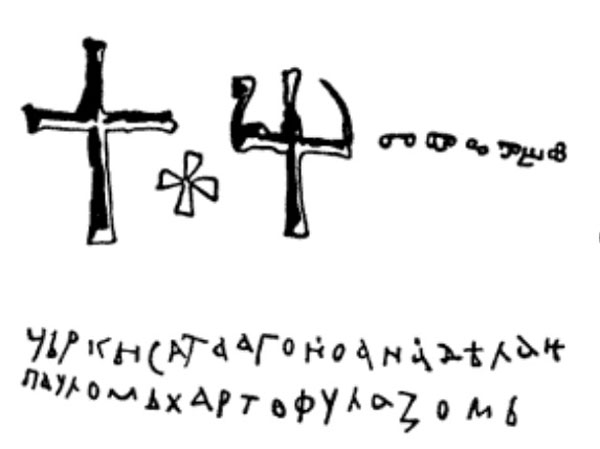

Древнейшая надпись в Болгарии — вверху глаголица, внизу кириллица

Напомню, что кириллица и глаголица были созданы на основе языков, существовавших вокруг Византийской империи. Глаголица на территории Болгарии и Хорватии существовала до XVIII века.

На Руси же глаголица применялась параллельно с кириллицей, правда значительно реже. Глаголица по буквенному составу почти не отличалась от кириллицы, но значительно отличалась написанием букв, их формой. Ко времени правления царя Петра I глаголица на Руси уже практически не использовалась. Царь Пётр Великий проводил реформу кириллического письма.

Итак, количество букв уменьшилось с 45 до 36/38*. Прежде всего мы потеряли 4 греческие буквы. Современники, вероятно, этому только обрадовались.

*Расхождения в конечном количестве букв нового алфавита в разных источниках объясняются изъятием и скорым возвращением нескольких букв. Этим же объясняется и тот факт, что с 1711 по 1735 г. русские светские (гражданские) книги набирались то с одним, то с другим составом гражданицы.

Омега Ѡ

Омега Ѡ

В греческом языке было два [о], передававшихся двумя буквами: кратким о (омикрон) и долгим о (омега). У нас в языке гласные звуки не делились на краткие и долгие, поэтому нам и не нужны были две буквы «о». Пётр оставил букву «о» (он), соответствовавшую греческому омикрону.

Устранённые Петровской реформой 1708-1710 гг. буквы русской азбуки не обозначали звуков в словах русской речи, а потому были не нужны. Звукосочетания переданные одной буквой: ѯ — кси, ѱ — пси, ѳ — ѳита (фита), и звук ф, были чужды славянским языкам и непривычны для славянской фонетики, в которой звук строго соответствовал букве.

Пси Ѱ

Эта буква обозначала греческий звук [пс]. Однако, в отличие от греческого, русскому языку не не требовалось отдельной буквы для передачи этих двух звуков. Употребляли пси только в заимствованных словах: ѱаломъ, апокалѵѱiсъ.

«Везде пиши пса покоем*, а не псями… Кое общение псу со псалмом?» (Азбуковник XVII в.) *Покоем называли букву П

Кси Ѯ

Буква кси в греческом языке (там она имеет начертание Ξ) обозначает согласный звук [кс]. Нам для него особая буква тоже не нужна. Однако заимствования из греческого у нас выглядели до Петра так: Алеѯандръ.

Следуя за «Азбуковником», я бы сформулировала следующее правило: везде пиши «ксерокс» каком, а не ксями.

Ижица Ѵ

Три буквы «и» для одного языка — это многовато: и, ї, ѵ. Пётр решил взяться за ижицу, но она оказалась самой живучей буквой из изгоняемых. Её трижды пытались отменить, но потом восстанавливали. Ижице Ѵ, как и фите Ѳ, удалось дожить до реформы 1918 года. Даже на момент петровской реформы ижица, последняя буква азбуки, была очень малоупотребительна (мѵро, сѵнод, ѵпостась и еще несколько слов), поэтому решили её отменить.

Буквы обозначающие два или три звука: ѯ — кси, ѱ — пси, ѳ — ѳита (фита), употреблялись преимущественно в словах, заимствованных из греческого или латинского языка. Буквы передающие звукосочетания: ѯ, ѱ, ѳ, ф сохранили свои греческие названия и стояли в конце славянской азбуки. Буквы ѯ, ѱ, ѳ, ф часто употреблялись в именах собственных, заимствованных из греческого или арамейского языков: Алеѯанъдръ, Маѯимъ, ѳома, Меѳодии.

Буква ф (ферт) всё же «прижилась» в русской азбуке, и стала неотъемлемой частью русской речи, но она до сих пор употребляется исключительно в заимствованных словах: фабрика, жираф, фараон и т.д.

Великий русский поэт Александр Пушкин не любил букву Ф и в поэме «Евгений Онегин» поэт не употребил ни одного слова с буквой Ф. Можете проверить!

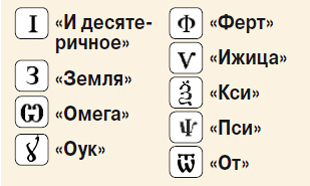

Добавленные буквы

Вместо Ѧ (юса малого) появляется буква Я. Вместо ѩ (юса большого) — У. Добавлены в азбуку буквы Й (и краткая), Э (э оборотное). Михаил Ломоносов выступал против буквы «Э»:

«Вновь вымышленное, или, скорее, старое «Е», на другую сторону обороченное, в русском языке не нужно!»

Михаил Ломоносов люто ненавидел букву «Э» и в знак протеста он упорно продолжал писать вместо неё «Е»: «етот» и «екс-перимент» и не включил буква «Э» в свою азбуку.

Была введена буква «Й», которую называли «И с краткой», так как чёрточка над буквой «И» называлась «кратка» . Это перевод латинского термина «breve» — «короткая». Без буквы Й такие словоформы, как «мои» — «мой», «воина» — «война» не различались на письме.

«Пётр I в своей мастерской». Константин Маковский

Отмена диакритических знаков и числовых значений букв

Диакритические знаки — это надстрочные, подстрочные и реже внутристрочные знаки, имеющие меньший размер, чем буквы. Например, апостроф, умлаут, бревис (й), макрон (ā), тильда (õ), различные хвостики и крючки (ę, щ, ŋ), перечеркивания (ø), титло (б ҃ ъ вместо богъ) и т. д.

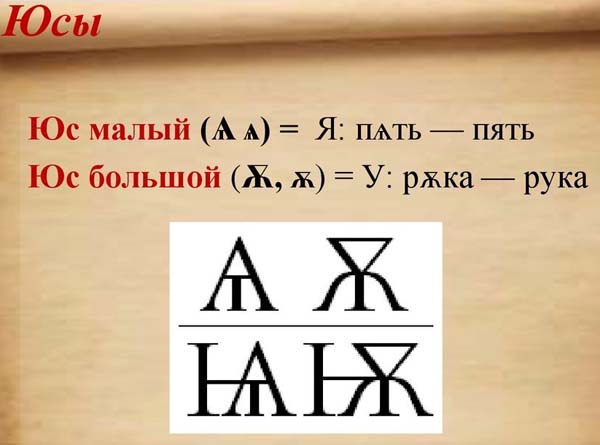

Лигатура в графике — это соединение двух букв или транскрипционных знаков в один (æ, Æ, ѩ). На Руси при скорописи и вязи часто использовали надстрочное написание, получался этакий непрерывный орнамент.

Русская вязь, хорошо видно лигатуру «от»

Царь Пётр I отменил диакритические знаки силы ударения, различающие острое ( ́), тяжелое ( ̀), облеченное ( ̑ ) ударения, а также лигатуру «от» (надписанное над омегой «т»). После петровской реформы перестали использовать титла (бг҃ъ), затрудняющие чтение.

После отмены титлов пропала и возможность заменять звуковое значение букв числом, а до реформы Петра знак титло мог обозначать, что данную букву следует читать как число, стоящее рядом с ней в азбуке.

Буквенную цифирь окончательно заменили арабские цифры. Арабские цифры появились на Руси в XIV—XV веках. Петровская реформа лишь окончательно узаконила их использование.

Реформа упорядочила также применение прописных букв и знаков препинания.

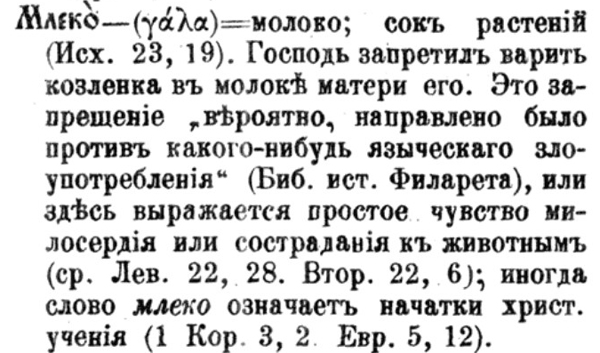

Церковно-славянский язык вторичен по отношению к русскому языку, имеющему полногласное -оло- (молоко), а не ц-сл. «млеко»

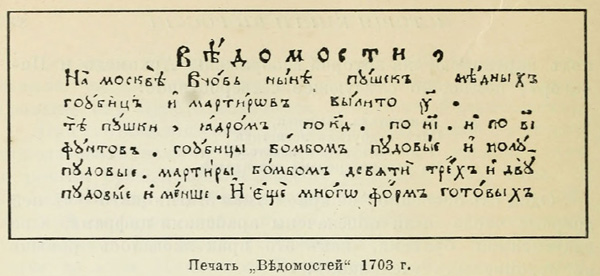

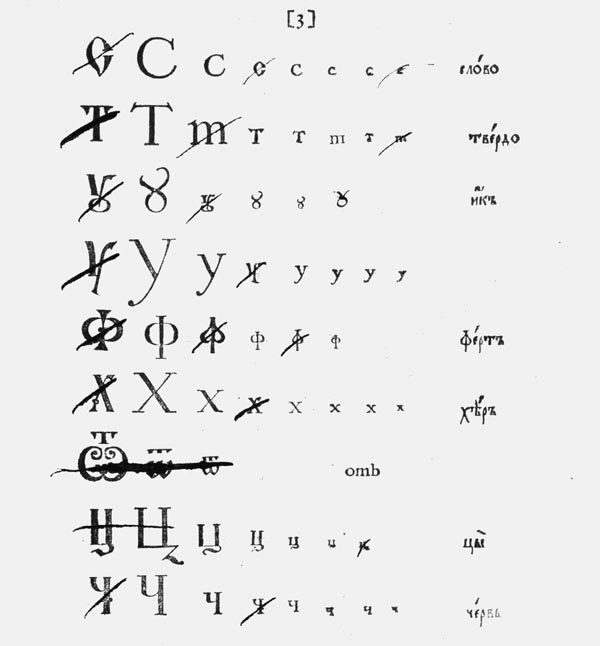

4. Разделение письменного языка на церковный и светский

Одной из задач своего царствования Пётр I считал ограничение влияния церкви на государственное управление. Это и стало одной из главных целей языковой реформы. Царь Пётр сохранил старый алфавит для духовной литературы; светское русское письмо- гражданица, теперь стало отличаться от церковного даже внешне. Графика становится своеобразным зеркалом культуры. Церковнославянский язык и церковный шрифт остались для обслуживания старой культуры, а русский язык и гражданский шрифт — культуры новой, светской. Грекофильскую ориентацию в письменности должна была сменить латинофильская.

Отмечу, что у церковников после церковной реформы, которую горячо поддерживал просветитель Феофан Прокопович, был более сложный расклад. Старая духовная гвардия оставалась грекофильской, киевские грамотники были латинниками, а московское духовенство стали подозревать в протестантизме. Думаю, следование западным образцам принесло и вражду, которая там существовала между католицизмом и протентастизмом — Церковь раскололась.

История показала, что русский язык, как и русский народ, даже при желании стать более европейским, не может оторваться от своих корней, он всегда в итоге остается самим собой. Так и случилось с западнической по задумке языковой реформой Петра.

Набор полууставом и гражданским шрифтом, Московская синодальная типография, 1709.

Во-первых, упрощение письменных текстов привело к повышению грамотности народа. Поговорка «азбуку учат — на всю избу кричат» стала менее актуальной.

Усилилась роль светской литературы.

Повысилось качество образования, просвещение стало более секулярным, гражданские дисциплины стали составлять все большую конкуренцию богословским.

Во-вторых, реформа русского алфавита не только открыла ворота для усвоения европеизмов, нахлынувших в это время из западных языков, заимствования в ту пору бытовали в разговорной речи, но и вывела русский литературный язык на более широкую дорогу, дав ему впитать живую устную речь народа.

Реформа русской азбуки Петра свидетельствовала не только о европеизации русского языка, но и о начале национального этапа формирования нового литературного языка. Об этом говорит сам факт внимания власти к языку и речевому этикету. Основой современного русского литературного языка стала живая народная разговорная речь — московский говор, а не европейская лексика.

Именно поэтому петровская языковая реформа легко прижилась, не вызвав, насколько мне известно, никаких особых протестов. Хотя церковники, конечно, не могли быть довольны результатом — отделением церкви от жизни государства.

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории