Академик О.Н. Трубачёв

К истокам Руси. Народ и язык.

Из истории языка Древней и новой Руси.

3.Центр – периферия – ареал.

Перейдя к среднерусским говорам, мы вынуждены будем признать, что критерии их выделения не менее сомнительны, хотя высказывания в литературе в связи со среднерусскими говорами временами чрезвычайно ответственны: только после образования среднерусских говоров можно говорить о языке в целом. [Горшкова К.В. Историческая диалектология русского языка. М., 1972, с. 148]. Сейчас для нас подобные утверждения кажутся совершенно неприемлемыми, ясно, что они восходят к концепции «встречи» в бассейне Оки и верхнего Поволжья севернорусов и «восточнорусов» (в шахматовской терминологии – южновеликорусов), где говорится о воспоследовавшем смешении. [Шахматов А.А. Курс истории русского языка. Ч. I. Изд. 2-е. СПб., 1908, с. 25 и 26] Так, поныне действует шахматовская схема о «смешанных говорах» между северновеликорусским и южновеликорусским, их «переходном» характере [Шахматов А.А. Курс истории русского языка. Ч. I. Изд. 2-е. СПб., 1908, с. 160, 172, 180]. А между тем в глаза бросается условность выделения среднерусских говоров с их распадением на акающие и окающие говоры[Русская диалектология / Под. ред. Р.И. Аванесова и В.Г. Орловой. М., 1964, с. 284, карта 11].

Не совсем понятна, хотя и выдержана в том же духе трактовка среднерусских говоров как «окраинных» в отношении северно-великорусского и южновеликорусского наречий [Захарова К.Ф., Орлова В.Г. Диалектное членение русского языка. М., 1970, с. 21].

Наш вывод, к тому же сделанный отнюдь не сегодня и не вчера: концепция выделения среднерусских говоров неясна лингво-географически[Трубачев О.Н. Регионализмы русской лексики на фоне учения о праславянском лексическом диалектизме // Русская региональная лексика XI – XVII вв. М., 1987, с. 22]. Сегодня, пожалуй, складывается впечатление, что, утверждая особые среднерусские говоры, не думали не только о центре, но и о целостном русском языковом ареале, ибо есть все основания для того, чтобы задаться вопросом, не является ли то, что привычно называют среднерусскими говорами, в действительности зоной затухания разных инновационных волн южного центра?

Смешение языков и диалектов, как уже ясно из предыдущего, в полной мере принималось последователями Шахматова, служа заменой концепции наддиалекта. На этой основе строилось и понимание смешанных говоров городских центров, в частности Москвы, о смешанном говоре Москвы – из севернорусских и «восточнорусских» элементов. [Шахматов А.А. Очерк древнейшего периода истории русского языка // Энциклопедия славянской филологии. Пг., 1915]

По происхождению Шахматов представлял себе говор Москвы как северновеликорусский[Макаров В.И. «Такого не бысть на Руси преже…» Повесть об академике А.А. Шахматове. СПб., 2000, с. 207]. Все эти представления практически без изменений были восприняты последователями, которые также указывают на севернорусскую основу литературного языка. Впрочем, похоже, что эти идеи учителя повторялись без проверки на материале.

По-видимому, духом примата севернорусской основы среднерусских говоров проникнуто положение: «Говоры на территории Московского княжества <…> ничем не обнаруживают своего «вятического» <…> происхождения»[ Аванесов Р.И. Вопросы образования русского языка в его говорах // Вестник МГУ, 1947, № 9, с. 111, 154].

Однако сейчас мы можем судить об этих вещах несколько конкретнее, а главное – иначе, в чем нам помогает весьма содержательный «Лексический атлас Московской области» (М., 1991), где на многих картах идут южным фронтом лексические диалектизмы «литературного» облика Московского княжества обнаруживающие окающее вятическое происхождение: огород (карта 3), подпол (карта 11), погреб (карта 12), угол «угол избы» (карта 17), заслонка (карта 26), изгородь (карта 28), кочерга (карта 34), корчага (карта 39), миска (карта 42), полдник (карта 60), навес (карта 64), оглобля (карта 74), волокуша (карта 78), чернушка — «гриб груздь черный» (карта 83), сыроежка (карта 84), свинушка (карта 88), подберезовик (карта 91), молодняк -«молодой лес» (карта 93), хворост -«мелкий лес» (карта 94), сосняк (карта 100), корзина (карты 130, 131), корзинка (карта 132), беседа —«изба <…> на посиделки» (карта 136).

Остается при этом вспомнить широкий археологический клин вятичей XI – XIII веков с юга, захватывающий все «ближнее Подмосковье», включая Москву, по В.В. Седову, сведения о чем уже приводились выше. [Войтенко А.Ф. Лексический атлас Московской области. М., 1991, с. 61]

В плане лингвистической географии Русский Север обнаруживает свойственные периферии архаизмы, причём немаловажно, что явления этой северной периферии перекликаются с южной периферией, – с аналогичными украинскими явлениями.

Очевидно, что это проявление Единого большого ареала, охватывавшего все позднейшие восточнославянские языки. Сюда относится сохранение звонкости согласных в конце слова в украинском и в некоторых северновеликорусских диалектах [Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк. Л., 1972, с. 335, 336], при подавляющем оглушении звонких согласных в конце слова после падения редуцированных в центре ареала, а также широко за его пределами. Отвердение согласных перед е и i в украинском, по Шахматову, – позднейшее, ср. подавляющее отсутствие отвердения согласных перед е и i в великорусском, обнаруживает, однако, замечательные соответствия в виде твердости согласных перед передними гласными на архаизирующей северной периферии: в Сугодском уезде. [Шахматов А.А. Курс истории русского языка. Ч. I. Изд. 2-е. СПб., 1908, с. 156; с. 158; с. 16;] Об «отвердении согласных» в этой позиции говорят и современные исследователи, указывающие на ряд северновеликорусских, вологодских говоров[Горшкова К.В. Очерки исторической диалектологии Северной Руси (по данным исторической фонологии). Изд-во МГУ, 1968, с. 88].

Вот только «отвердение» ли это или древняя архаическая твердость, сохранившаяся на перифериях архаику (укр., с.-в.-р.), несмотря на все доводы Шахматова о вторичности украинского отвердения?[Касаткин Л.Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999, с. 170: «старое состояние»]

Более строгий и последовательный учёт лингво-географического аспекта в сочетании со сравнительно-историческим критерием способен, очевидно, внести коррективы в изучение диалектов на всех уровнях, в частности в области периферийных архаизмов морфологического и лексического характера. Знакомство с тем, что сделано, показывает реальность таких корректив, ср., например, отнесение форм мн. ч. ср. р. окошка, телятка к числу северно-великорусских «инноваций»[Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров по материалам лингвистической географии. Отв. ред. В.Г. Орлова. М., 1970, с. 218 – 219, карта 63]. Ясно, со всех точек зрения, что это архаизм.

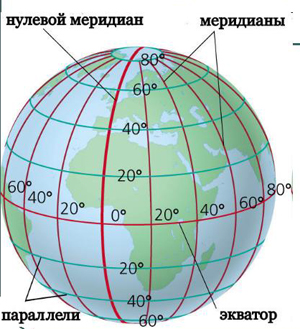

Досадное урезание картографируемого русского диалектного пространства примерно к северу от 62-й параллели составителями наших диалектологических атласов, которое невозможно оправдать никакой «редкостью заселения» и в результате которого из общего поля зрения как бы выпал поморский Север, освоенный тысячу лет назад, лишило нас многих полезных наблюдений и материалов, и это касается архаизмов периферийной лексики.

К счастью, положение отчасти помогают поправить дополнительные работы вроде «Лексического атласа Архангельской области» Л.П. Комягиной (Архангельск, 1994), тем более что лексическая сторона диалектов в общем традиционно несколько недооценивалась нашими диалектологами и составителями центральных атласов.

Так, древнее диал. клюка — «кочерга», как будто не учтенное в «Диалектологическом атласе русского языка»[Под ред. О.Н. Мораховской. М., 1996] (лексика), фиксируется у Комягиной [Комягина Л.П. Лексический атлас Архангельской области. Архангельск, 1994, с. 204, карта 170] и обратило на себя внимание ещё Даля, который охарактеризовал курьезным образом наше северное слово как «малорусское» [В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. M., 1955 (со второго изд. 1880 – 1882 гг.), с. LII.], что позволяет определить в современных терминах отношение с.-в.-р. клюка и укр. клюка, как периферийные, латеральные архаизмы раннего общего восточнославянского ареала.

Составителя «Диалектологического атласа русского языка» оставили, кажется, без внимания русское продолжение ещё праславянского слова *koporul’a, обозначение заостренной палки, мотыги, лопатки и т. п.[Этимология. 1972. М., 1974, с. 56 и сл.; Этимологический словарь славянских языков, 11, 1984, с. 21 и сл.] Его продолжения и на русской почве ведут себя как архаизм, ср. диал. (арханг.) копоруля [Комягина А.П. Лексический атлас Архангельской области. Архангельск, 1994, с. 154, карта 120.], а также диал. (моск.) копырюля [Войтенко А.Ф. Лексический атлас Московской области. М., 1991, с. 134]. Эти отношения были бы неполными без архангельских данных.

Чрезвычайно интересен случай, привлекший наше внимание уже давно и призванный восполнить одну из лакун сводного центрального атласа. Имеется в виду ещё праславянский лексический диалектизм (локализм) *къгтуs1ъ/*cъrmyslъ. Первый вариант известен только в восточнославянском (русск., укр., блр.), зафиксирован также в древнерусских памятниках, второй – *cъrmyslъ – обнаруживает продолжения только в кашубских говорах, западнославянского языка лехитской подгруппы,

Карты «коромысло, коромысел» в кратком, сводном «Диалектическом атласе русского языка», к сожалению, не оказалось. См. только косвенные данные в других тематических картах 29, 52 «Диалектического атласа…» т. III (лексика и Комментарии), однако специальная карта на тему этого слова показалась важной, в частности, для лексики литературного языка и для проблемы среднего рода в том числе. Смею надеяться, что эта карта представляет не только «архивный» интерес, ибо уже с первого взгляда видно, что карта «получилась» в соответствии с самыми строгими требованиями лингвистической географии. [Трубачев О.Н. В поисках единства. М., 2005, с. 216]

На ней четко представлены две главных периферийных (латеральных) зоны с продолжением более древней формы м.р. *kъrmyslъ – западная, с однотипными украинскими и белорусскими данными, и восточная форма, несколько более прерывистая. Основной же сюжет карты – выявление подобия неширокого коридора, вытянутого в направлении ЮЗ – СВ, в южно-великорусских говорах, с расширением в средне-великорусских говорах и с абсолютным господством в северо-великорусском. Всю эту центральную фигуру занимает инновационная форма ср. р. коромысло. Кроме историко-лингвистического и, может быть, культурно-исторического значения этих сведений по истории вариантов коромыс(е)л – коромысло здесь проступает и аспект общей судьбы среднего рода, об утрате которого в южно-великорусском обычно идёт речь, ср. обо «всех» орловских говорах [Котков С.И. Говоры орловской области (фонетика и морфология). Дис. … докт. филол. н. Т. I – II. М., 1951, с. 567], о морфологических «рязанизмах» типа какайа молоко – к востоку от меридиана Орел – Курск [Захарова К.Ф., Орлова В.Г. Диалектное членение русского языка. М., 1970, с. 105, карта № 18].

Случай довольно мощной и влиятельной инновации коромысло ср. р., попавшей в литературный язык и распространённой всё тем же Югом, как кажется, может свидетельствовать, что упомянутая «утрата среднего рода» – инновация совсем новая, уже не дошедшая до литературного языка.

Давно назрела необходимость пересмотра привычных утверждений о существовании лексических оппозиций типа с.-в.-р. изба – ю.-в.-р. хата, с.-в.-р. конь – ю.-в.-р. – лошадь и т.п. Эти оппозиции к тому же бывают призваны подкреплять далеко идущие выводы о преимущественно северо-великорусской основе русского национального языка – выводы, также заслуживающие пересмотра.

По этой проблеме уместно широко процитировать С.И. Коткова, который в наибольшей степени способствовал пересмотру укоренившихся традиций и показал значительность южно-великорусского вклада в общенародный язык, даже несмотря на относительно поздний возраст южно-великорусской письменности (в основном – с XVI век.).

Исследования, в частности, показали, что так называемые «типично северные» слова выть, изба, кулига, конь, петух, лонской – все обнаружены в старой южно-великорусской деловой письменности[Котков С.И. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 1980, с. 7, 23, 129]. Сказанное относится почти ко всем якобы северным словам, ср. по данным южно-великорусской письменности XVI – XVII веков о наличии там слов изба, хлев, конь. [Котков С.И. Говоры орловской области (фонетика и морфология). Дис. … докт. филол. н. Т. I – II. М., 1951, 1951, с. 749].

Столь же пресловутая оппозиция с.-в.-р. сарафан – ю.-в.-р. понева тоже элементарно не выдерживает исторической, да и ареальной экспертизы. Слово сарафан первоначально обозначало общую или мужскую одежду [Словарь русского языка XI – XVII вв. 23, М., 1996, с. 64]

В качестве названия женской одежды сарафан зафиксирован вторично с XVII века. Важно также иметь в виду, что слово сарафан пришло с Юга, заимствовано из персидского языка [Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. II. М., 1994, с. 140].

В шахматовском наследии довольно видное место занимает ещё одно положение, которое вряд ли может быть сохранено, хотя оно и продолжает сохраняться в литературе предмета без должной критики: это концепция великорусской народности как суммы двух различных групп, в терминах ученого – севернорусской и «среднерусской», то есть южновеликорусской [Шахматов А.А. К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей // Журнал Министерства народного просвещения, 1899, апрель, с. 38]. Шахматовская концепция всего великорусского как «результата позднейшего сожительства«[Шахматов А.А. Введение в курс истории русского языка. Ч. I. Исторический процесс образования русских племен и наречий. Пг., 1916, с. 107].

Эта Шахматовская двухнарёчная схема великорусской народности и языкового ареала излагалась учёным порой очень императивно, например: «…Великорусская народность – это научная фикция…«[Шахматов А.А. К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей // Журнал Министерства народного просвещения, 1899, апрель, с. 48]

Общность языка и народа Шахматов относит «только к позднейшей эпохе жизни обеих групп», всячески акцентируя исконное отличие друг от друга северновеликорусской и южновеликорусской групп, разумеется, с последующим сближением и смешением. [Шахматов А.А. К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей // Журнал Министерства народного просвещения, 1899, апрель, с. 8; Шахматов А.А. Курс истории русского языка. Ч. II. СПб., 1910, с. 501].

Я не буду больше вдаваться в критический разбор этого положения, которое до сих пор числят среди достижений учёного [Макаров В.И. «Такого не бысть на Руси преже…» Повесть об академике А.А. Шахматове. СПб., 2000, с. 199]. Как бы то ни было, это, по-видимому, произвело сильное впечатление в своё время и оставило глубокий след до сих пор.

Влияние Шахматова было огромно; под него подпала и молодая украинская диалектология. Собственно, уже сам великий учёный распространил свою двухнаречную схему, признав деление украинского языка на две ветви – северную и южную – исконным [Шахматов А.А. К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей // Журнал Министерства народного просвещения, 1899, апрель, с. 7.].

Мне и раньше приходилось писать о том, что подобная двухнаречная схема со смешанными или переходными говорами между этими наречиями надолго, если не навсегда, отодвинула поиски жизненно важного центра ареала. Именно на этой почве взошла гетерогенная версия русского глоттогенеза Хабургаева 1980 г., обретшая незаслуженную популярность в смежных дисциплинах , хотя ведь совершенно очевидна сомнительная теоретическая ценность такого прибавления в нашей науке. [Седов В.В. Восточные славяне в VI – XIII вв. М., 1982, с. 273]

Но шахматовский «первотолчок» всё ещё действует, поскольку попытки преднамеренного применения ложных доводов, словесный блуд, вокруг проблемы состава (древне)русского языкового ареала не прекращаются, вспомним искания вокруг древне-новгородского диалекта, который в новых исследованиях порой оказывается уже не русским, а (пра)славянским без объективной на то надобности. Искренние помыслы великого учёного, которого отделяет от нас доброе столетие, всё же, думается, не подлежат эпигонскому (эпигоны — греч. ἐπίγονοι — «потомки») тиражированию, требуя трезвого рассмотрения, тем паче – запоздалые опыты в том же духе.

Чтобы покончить с украинским экскурсом, вспомним о «Диалектологической классификации украинских говоров» В. Ганцова 1923 года, относимой поныне к классике в этой области: диалектное деление украинской языковой территории на северные и южные говоры с говорами переходного типа между ними, все это – с полными русскими аналогиями. Ганцов и сам признает якобы «извечное отличие» двух наречий украинского языка и их прозрачную аналогию отношениям северо-великорусского и южно-великорусского пересадкой шахматовского учения на украинскую почву [Ганцов В. Діалектологічна класифікація українських говорів. Київ, 1923 (Nachdruck von R. Olesch. Köln, 1974), с. 54, 55, 56, 58, с картой].

Возвращаясь в заключение своего очерка к идее сложного состава древнерусского пространства и языка, вижу, что будет отнюдь не лишним повторить, что эта сложность, как и много-диалектность языка, отнюдь не противоречит идее единства и уж, разумеется, не «взламывает» её.

Возвращаемся именно к идее единства – на новом этапе. Разумеется, далее, на этом новом этапе не может быть речи о синонимичности этого единства и «монолитности», поскольку наше единство, обогащенное идеей поли-диалектности, всем комплексом идей лингвистической географии, просто запрещает имплицировать эту монолитность или, скажем, приписывать её нам.

Так что ни о какой альтернативе – или «монолитность», или поиски особой ниши для древне-новгородского, «просто, как диалекта позднего праславянского языка» [Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М., 1995, с. 5] – речь вестись не должна, тем более – для эпохи ХII – ХIII веков![Трубачев О.Н. Славистика на XII Международном съезде славистов (краткий обзор) // Вопросы языкознания, 1999, № 3, с. 11]

Поэтому сейчас не стоит сражаться с «концепцией пра-восточнославянского языка как генетически монолитного…» [Зализняк А.А. Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988, с. 176] Ведь так сейчас, пожалуй, никто уже активно не думает, что же до различий, скажем, между северо-кривичским и юго-западно-русским, то современной концепции сложного единства они нисколько не противоречат, укладываясь в понятие периферий древнерусского лингво-географического ареала.

Оживлять для этого идеи новгородско-севернокривичско-западнославянской (лехитской) близости тоже не требуется, тем более – оперировать для этого явными общими архаизмами вроде сохранения dl на северо-западе русского ареала и на западе славянства ввиду общеизвестной не показательности общих архаизмов для общих переживаний или «общего» не палатализованного наличия кe-, хe-, кve, где филигранная историко-диалектологическая проверка восстанавливает вероятность развития русск. диал. квет < тв?т < цв?т — так ещё Шахматов определил!

Слова кедить из цедить и псков. диал. малако тела «цело», то есть псевдо-архаизмы [Страхов А.Б. Новгородские и псковские «переходы» мл’ > н’, tl > кл, dl > гл: альтернативные решения // Palaeoslavica VII, 1999, с. 287]. С другой стороны, никогда не лишне помнить нечасто повторяемые идеи о восточнославянском как сугубой периферии всего славянского ареала, взять хотя бы архаичность (sic!) канонически послеметатезной формулы torot, tolot (tarat, talat), а не tort, tolt, для чего, конечно, желательна инновативность лингвистического мышления, а не его архаистичность, удобно укладывающаяся в накатанную колею.

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории