Любор Нидерле. Славянские древности.

Книга вторая. Жизнь древних славян.

Глава X. Торговля. Предметы ввоза и вывоза.

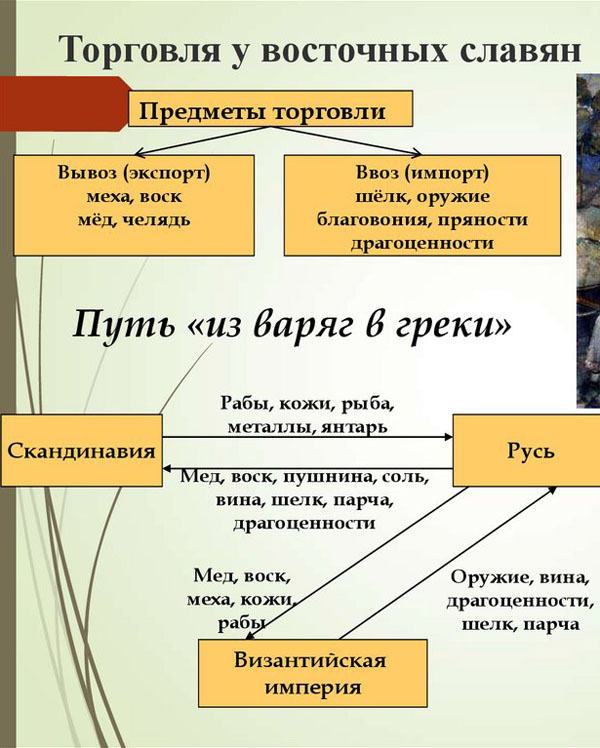

Хотя в греческую и римскую эпоху купцы приходили с юга с деньгами в руках, всё же торговля со славянами носила тогда большей частью обменный характер – товар за товар (12). Сырья славяне ввозили мало – незначительное количество драгоценных металлов и камней, некоторые пряности и фрукты, – но зато охотно ввозили изделия иноземного художественного ремесла: украшения из золота, серебра, а также изделия из стекла и дорогих тканей. Сами же давали в обмен лишь то, что приносила им земля, так как собственного ремесленного производства у них не было; вывозили также много рабов во все концы мира.

На основании исторических сообщений и археологических находок можно составить следующий перечень предметов импорта и экспорта. Из предметов вооружения из Франкской империи ввозили мечи и панцири, что подтверждают арабские авторы. Однако имеются также сообщения о вывозе мечей из Киева и Уртабу (Гаркави), о мечах из Салмана в Хорасане (Гаркави). Мукадесси упоминает о вывозе мечей из Болгарии в Туркестан. (13)

В капитулярии 805 года Карла Великого запрещается продавать славянам arma et brunias (оружие и броню). Кроме того, по археологическим данным видно, что восточным славянам доставлялось много франкских мечей из скандинавских земель; на юге России встречаются предметы восточного вооружения, либо захваченные в бою, либо доставленные путём торговли. Это, главным образом, изогнутые сабли и остроконечные шлемы, о которых более подробно говорится в следующей главе. Из Азербайджана ввозились через русские земли также гарпуны.

Поставщиками дорогих тканей или готовой одежды были византийские и восточные мастерские. Остатки этих тканей найдены в большом количестве в России (15), эта торговля засвидетельствована Ибрагимом ибн Якубом, Ибн Фадланом, а также Киевской летописью под 969 годом (16). Согласно Истахри, международным рынком был Трапезунд, но были, разумеется, и другие. Хорваты и сербы покупали текстиль, в свою очередь, в мастерских северной Италии.

Прямые данные об импорте пряностей, духов и масел имеются у Ибн Хордадбе и в грамоте Всеволода 1137 года, а косвенные – у Феофана и Приска (17). Они экспортировались главным образом из Индии. О греческом импорте масел свидетельствует то, что общеславянск. олей, старославянск. елей были заимствованы из греческого ελαιον.

Основную часть славянского импорта составляли металлические и стеклянные украшения. Много украшений – золотых и серебряных – поставляли византийские мастерские, однако наибольшее число серебряных, украшенных зернью серег, височных колец, подвесок экспортировал в IX и X веках Восток, из Самарканда, Бухара и Персия, что подтверждают бесчисленные клады, содержащие арабские и персидские диргемы. В результате торговли на реках Каме и Вятке было сосредоточено множество серебряной посуды иранского происхождения, откуда она расходилась дальше по Восточной Европе (19). Из украшений с Востока привозили еще морские раковины каури (Сургеа), стеклянные бусы, главным образом из Сирии, старославянск. бисеръ от араб. busra, браслеты и различные подвески; из последних наиболее характерны лунницы.

Однако в конце XI века ювелирные украшения стали производить и в Киеве, что подтверждает мастерская, открытая В.В. Хвойко под старым городом.

Ввоз фруктов и вина засвидетельствован уже во времена Демосфена и Страбона, а впоследствии снова и Киевской летописью под 969 годом (21). С Востока ввозили иногда ослов и верблюдов, домашний рогатый скот от печенегов на Донце и Дону, а из Туркестана охотничьих соколов и ястребов. (23)

Из предметов экспорта славян первое место занимали меха и мёд. Вывозили мех бобра, горностая, белки, куницы, соболя, лисицы, выдры и медведя; славянские названия куницы и белки проникли ещё до нашей эры в латинский и греческий языки (viverra, καυνάκη). Эта торговля засвидетельствована целым рядом восточных сообщений X и XI веков. Самым дорогим мехом Масуди считал мех чернобурой лисицы из лесов Заволжья, однако горностаевые и бобровые меха ценились также очень высоко (24).

Славянские земли издавна изобиловали пчелами (Геродот, V.10), а следовательно, и пчелиным мёдом, который был для славян одним из главных яств и напитков и основным предметом при выплате дани своим и чужеземным князьям (25). Мёд, наряду с воском, был одним из главных предметов экспорта. Уже в древности в Грецию ввозили наилучший мед из земли алазонов на верхнем Днестре; эту торговлю подтверждают также ряд арабских авторов, Киевская летопись и византийский источник «Επαρχικόν βιβλίον» (26). Экспорт воска на Дунае засвидетельствован также грамотой Людовика IV от 903–906 годов (27).

Славянский хлеб и сушеная, копченая и соленая рыба также шли на экспорт и были на юге желанным товаром. В случае неурожая у восточных славян хлеб ввозили из земли болгар на средней Волге (28). Торговля рыбой из русских рек была древнейшей, о ней писал Геродот (29), но и из Прибалтики сельдь вывозилась ещё в языческий период (30).

Вывоз металлов был, по-видимому, незначительным, поскольку до XI века интенсивной разработки рудников у славян не было (31).

Балтийский янтарь оставался предметом экспорта; хотя в славянскую эпоху его старая слава уже миновала (32), всё же иногда он встречается в славянских могилах среди подвесок для ожерелий; таким образом, ясно, что отправляемый для торговли на Восток янтарь всегда провозился через славянские земли (33). Однако следует упомянуть, что месторождения янтаря встречаются и в некоторых местах славянской области, а именно на реках Нареве и Днепре, около Киева и Борислава. Тождественны ли эти местонахождения тем, которые были известны Плинию в Скифии, мы не знаем (34).

Одним из важнейших предметов торговли как импортной, так и экспортной – в зависимости от наличия её в той или иной славянской области – была соль. Существовали области, заселенные славянами, где соли не было, однако были области, богатые этим минералом, где, естественно, и развивалась соляная торговля. Соль была известна ещё индоевропейцам, у которых для неё было общее название: слав. соль, греч. άλς, готск. salt, иранск. salann, лат. sal, кимр. halan, древнепрусск. sal, латышек, sals, арм. al (35). Отсюда вытекает, что и славяне знали и употребляли соль уже в доисторическую эпоху. Древняя солеварня в Тузле (Босния) Каким путём добывали соль в те времена, нам неизвестно, так как об этом нет никаких сообщений; возможно, соль получали, как и у других северных народов, путём заливания солёной водой горящих дров, с которых собирали затем пепел, перемешанный с солью (36).

Первые сообщения об употреблении славянами соли в пище и в качестве предмета торговли появляются лишь в IX веке н. э.; в то время славяне, как нам известно, применяли уже несколько способов добывания соли в зависимости от условий её местонахождения. На побережье Адриатического, Эгейского и Чёрного морей преобладали древние солеварни, где вода выпаривалась на солнце, в других же местах славяне выпаривали воду из соляных источников или из соляных пластов на больших железных сковородках, называемых в латинских источниках sartago, в славянских – чрен, черенъ. До настоящего времени так вырабатывается соль, например, в Боснии или в Галиции, где соленосное сырье выкапывается из ям, называемых bana, ранее также – zupa (37). Со сковородок снимали куски соли наподобие караваев хлеба, затем делили эти куски на части, для которых сохранилось несколько древних терминов, например голважня, krusz, груда. Этот способ засвидетельствован у славян Казвини, а кроме того, рядом документов XI–XIII веков (38).

Областями, где больше всего добывалось соли, были Балтийское побережье (в частности, Кольберг – Kołobrzeg), потом Галиция и северная Венгрия, снабжавшие солью не только Польшу, но также Чехию, Моравию (39) и даже всю Киевскую Русь, куда перестала доходить столь развитая прежде черноморская торговля, вероятно, вследствие опасности, связанной с доставкой товара через степи, захваченные в IX веке мадьярами, а в X веке и последующие века печенегами, половцами и татарами (40).

Примечания

12 Современный общеславянский термин zbozi, старославянск. събожье имел первоначально другое значение – благосостояние, богатство, специально – изобилие хлеба. Также позднее товар, поступавший с Востока, стал называться словом товаръ (из турецк. tavaf), сначала в значении поклажи на вьючных животных или на воз.

13 Гаркави, указ. соч., 93; Jacob, Handelsartikel, 65, 76; Вестберг (Известия Академии наук, СПб., V сер. т. IX, 4, 286). Однако имеются также сообщения о вывозе мечей из Киева и Уртабу (Гаркави) , 49,1, с.; Marquart, Streifztige, 350; неизвестный Персидский географ (ed. Туманского), 136 и о мечах из Салмана в Хорасане (Гаркави, 268). Мукадесси упоминает о вывозе мечей из Болгарии в Туркестан (Гаркави, 282).

15 См. выше, с. 314 и «Źiv. st. Slov.», I, 411–416; III, 331. О продаже одежды болгарам в Царьграде см. ниже, с. 501–502; это была постоянная монополия.

16 Ибрагим ибн Якуб (изд. Вестберга), 53; Ибн Фадлан (Гаркави, указ. соч., 87, 97); Лаврентьевская летопись под 969 годом. Слово mithkal обозначает у Ибрагима как дорогую ткань, так и золотые деньги (арабск. miskal).

17 См. Westberg, Beitrage, 286 (Известия Импер. Акад. наук, 1889, III, 331); Theoph. (ed. Boor), 278; Priskos, 8.

19 См. публикацию коллекции этой посуды в большом труде Я.И. Смирнова «Восточное серебро», СПб., 1909.

21 Strabo, 1, 2, 3; Demosth., Μαρτυρίαι, 35; Лаврентьевская летопись.

23 Const. Porph., De adm. imp., 2.

24 Гаркави, указ. соч., 49, 219, 221, 251, 263, 264, 276; Гардизи (ed. Bartold), 123. См. главным образом Jacob, Handelsartikel, 25–33, 40–46; Waare, 7.

26 Jacob, Waare, 10 и Handelsartikel, 58; Лаврентьевская летопись под 969 годом. Об источнике «Έπαρχικόν βιβλί

27 Friedrich, Codex dipl. Boh., 1.35.

28 Лаврентьевская летопись под 1024 годом.

29 Herod., IV.53; «Апоп. periplus», 88; Демосфен, Речь против Лакрита, 31; Athenaios, «Δειπνοσοφίσται», VI.109; VII.21.

30 Saxo (ed. Holder), 869, 870; Helmold, 11.12; Arnold, III.5; Herbord, 11.41. Cm. «Źiv. st. Slov.», Ill, 185.

31 Только из Чехии уже вывозили серебро и олово (Ибрагим (ed. Westberg, 20, 53); Киевская летопись под 969 годом), из Рогузы вывозили в Италию герцеговинское и боснийское серебро и свинец (Jirecek, Handelstrapen, 47, 58, 69).

32 О современном состоянии науки о древнем янтаре см. статью W. Antoniewicze в журнале «Wiadomości archeologiczne», VI (1921), 199.

33 Jacob, Zeitschrift morgenland. Ges., 1889, 353; Handelsartikel, 63.

34 Plin., XXXVII.33, 40.

35 См. греч. άλς, лат. sal, готск. salt, иранск. salann, кимр. halan, слав. соль, древнепрусск. sal, латышек, sals, арм. al.

36 Plin., XXXI, 82; Varro, De re rust., 1.7, 8.

37 См. подробно в цитируемой ниже книге Цижевского, 16 и сл.

38 Kazvini и Charmoy, Relation de Mas’udi (Memoires de l’Academie de Saint Petersbourg, 1834), 344; Ибрагим ибн Якуб (ed. Westberg), 54 упоминает только «солеварни евреев» на реке Сале. Доказательства, которые я смог найти в документах, собраны в соответствующей главе X «Źiv. st. Slov.», III.

39 См. Ann. Fuld., 892 (ed. Kurze, 121) и грамоту Людовика IV, 903–906 гг. (Friedrich, Cod. boh., 1.35). В Чехию соль поступала также по Лабе (см. грамоту Спитигнева, II, 1057 года у Фридриха, Codex, 1.55). О солеварнях в северной Венгрии см. новый труд V. Chaloupeckeho, ϋνέ studie k dSjinam Podkarpatska (Bratislava, 1925).

40 О распространении торговли солью существует обширная литература, из которой приводим лишь наряду с сочинением W. Hehn, Das Salz (Berlin, II, 1901) наиболее интересную для славян статью St. Ciszewskeho, Studia etnologiczne, I, Sól (Varśava, 1922), хотя и эти труды не исчерпывают весь материал.

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории