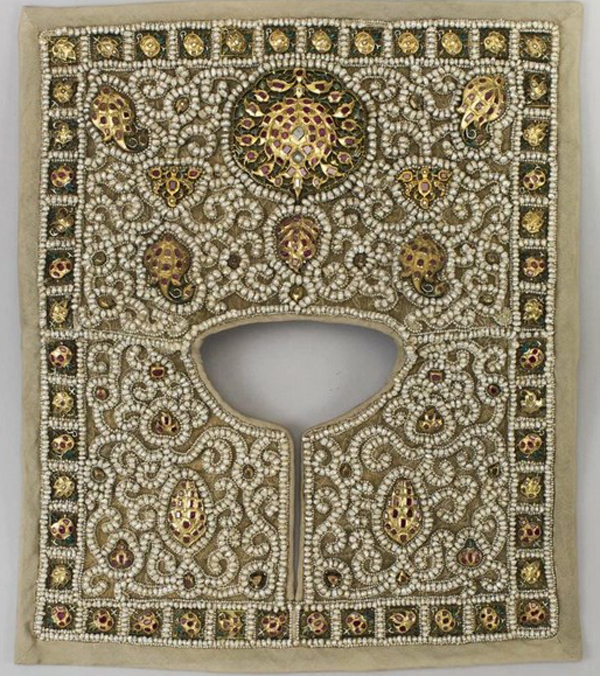

Оплечье. Россия, Мастерские Московского Кремля, XVII век.

Самой распространенной областью применения жемчуга в России XV-XVII веков была вышивка, включавшая орнаментальное и лицевое или сюжетное шитье.

Вышивка жемчугом — традиционное женское рукоделие, которым занимались в особой мастерской — «светлице».

Среди древнерусских центров художественного шитья крупнейшей всегда была мастерская, располагавшаяся на территории Кремля и получившая с XVI века название «Царицына мастерская палата».

В первой четверти XVII века в ней состояло двадцать шесть мастериц вышивки жемчугом, бывших женами и дочерьми знатных людей, во главе с боярынями и самой царицей, а к концу столетия их число возросло до ста.

Омофор патриарха Адриана. Москва, мастерские Кремля, 1691.

К работе этого центра относится большая часть памятников жемчужного шитья из собрания Музеев Московского Кремля.

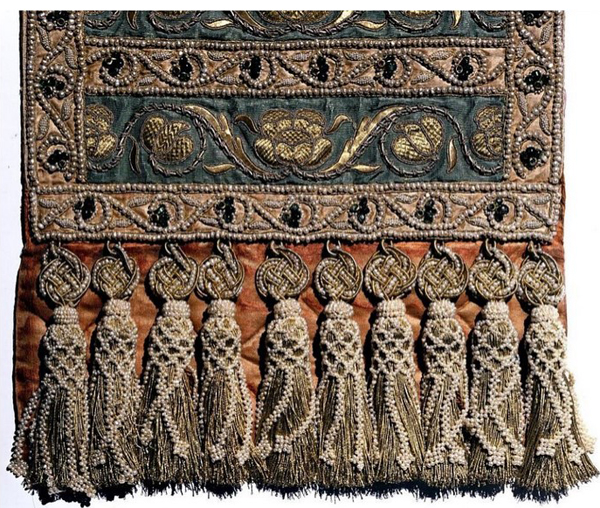

Фелонь. Деталь оплечья. Россия, Мастерские Московского Кремля, XVII век.

Технические приёмы жемчужного шитья отличались целым рядом специфических особенностей. Просверленный жемчуг с помощью иголки нанизывали на крепкую льняную или шёлковую нить, а иногда и на тонкий волос. Подготовленная жемчужная нить прикреплялась затем согласно рисунку вышивки к ткани фона.

Нити бели в русском жемчужном шитье применялись не только при создании плоского рисунка, но и рельефного, выпуклого узора, шитья «по карте».

Саккос патриарха Никона. Россия, Москва, 1653

В самых ранних памятниках жемчуг нашивали непосредственно на ткань. Позднее, с XV века, техника стала иной: жемчужную нить накладывали на специально сделанный настил из льняных нитей, называемых белью, и закрепляли поперечными стежками с двух сторон каждой жемчужины. Бель — настил из льняных нитей, на который накладывали жемчужную нить.

Спорок — оплечье стихаря облачения дьякона

Это было очень удобно: при изнашивании старого фона жемчужное шитье можно было легко вырезать и перенести на новую ткань. При потере камней с отдельных участков орнамента шитый узор не утрачивал своей четкости и ясности.

При этом способе, появившемся во второй половине XVII столетия, толстой нитью мастерица сплошь заполняла поверхность некоторых элементов узора и зашивала её жемчугом. Под жемчужные нити иногда подкладывались кусочки ткани, что придавало узору ещё большую объёмность, напоминало своеобразную «скульптурную лепку».

Роскошные поручи XII века с вышивкой жемчугом хранятся в музее Московского Кремля. Их надевают священники и епископы на рукава подрясника, а при полном облачении – на рукава подризника.

Поручи. Россия, Византия, вторая половина XVII в.

Охватывая руку в запястье, поруч соединяется с внутренней стороны руки с помощью шнура, продеваемого в металлические петли на его боковых краях, а шнур обматывается вокруг руки, так что поруч плотно стягивает рукав подрясника и прочно держится на руке.

Поручи патриарха Филарета (1619-1633). Византия, начало XVII в.

В «Кратком объяснении устройства храма и утвари церковной как принадлежностей богослужения» 1871 года указано:

«назначение поручей — скрывать одежду на руках священнослужителей. Этим действием они означают силу и могущество Божии, укрепляющие священнослужителей на дела их служения, то есть даруют им усердие, терпение и бодрость в сем св. деле: на что указывается словами, читаемыми при надевании поручей. У священников и архиереев как носящих образ самого Иисуса Христа во время богослужения, поручи означают ещё узы, которыми связаны были руки Христовы, когда вели Его на суд к Пилату».

Кафтаны патриарха Никона. Ф.Г. Солнцев. Россия, первая половина XIX века.

Помимо традиционного способа закрепления на руке поручей с помощью шнура, в музее Кремля хранятся поручи, имеющие застежки пуговицы.

поручи с пуговицами-12 век

Знамение креста на внешней стороне руки в поруче означает, что не человеческие руки священнослужителей, а Сам Господь через них совершает таинства Своею Божественной силой. Это значение поручей отражено в молитвах при надевании их для служения Литургии. Для правой поручи читается:

«Десница Твоя, Господи, прославися в крепости, десная Твоя рука, Господи, сокруши враги и множеством славы Твоея стерл сей супостаты».

Эта молитва содержит также мысль о том, что поручи как знамение силы Божией защищают священнослужителя от демонских козней при совершении таинств. Для левой поручи читается:

«Руце Твои сотвористе мя и создаете мя, вразуми мя и научуся заповедем Твоим».

Поручи патриарха Питирима. Россия, вторая половина XVII века, ткани — иностранное производство.

Стоит отметить, что и прикладное, и символическое значение поручей носит отчасти легендарный характер, что подтверждается отличиями в их трактовке в разных трудах.

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории