Помню горечь солёного ветра,

Перегруженный крен корабля;

Полосою синего фетра

Уходила в тумане земля;

Но ни криков, ни стонов, ни жалоб,

Ни протянутых к берегу рук, —

Тишина переполненных палуб

Напряглась, как натянутый лук,

Напряглась и такою осталась

Тетива наших душ навсегда.

Чёрной пропастью мне показалась

За бортом голубая вода.

1926, Николай Туроверов

«Уже приступлено к эвакуации и посадке на суда в портах Крыма всех, кто разделял с армией её крестный путь… Дальнейшие наши пути полны неизвестности. Другой земли, кроме Крыма, у нас нет. Нет и государственной казны. Откровенно, как всегда, предупреждаю всех о том, что их ожидает», — генерал Врангель, правитель юга России и главнокомандующий Русской Армией, подписал приказ 29 октября 1918 г. по старому стилю (11 ноября по новому).

С этого момента начался великий исход. Только в ноябре 1920 года, в ходе эвакуации из Крыма, организованной П.Н. Врангелем, Родину покинуло свыше 146 тысяч человек, военных и гражданских.

Из Новороссийска в марте 1920 года А.И. Деникин организовал эвакуацию около 50 000 человек.

На Дальнем Востоке генерал М.К. Дитерихс и адмирал Г.К. Старк в 1922 году эвакуировали около 60 000 человек.

Количество беженцев, покинувших Россию в период с 1918 по 1922 год по разным оценкам достигает от 2 до 3 миллионов человек.

В неизвестность шагнуть было страшно. Остаться – не менее страшно. Русский исход из Крыма лишил Россию блестящих военных, талантливых художников, артистов, литераторов, философов, экономистов, архитекторов, учёных — тех людей, кто мог быть полезен своей стране, но вынуждены были покинуть Родину. Вот лишь несколько имён эмигрантов, покинувших Родину вместе с Белой Армией…

Аркадий Аверченко (1880-1925) уроженец Севастополя. Русский писатель и драматург, редактор юмористических журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Вернулся в город зимой 1919 года, причем его опередило известие о… собственной гибели от рук большевиков. Выступал с чтением своих юморесок, работал в газете «Юг», писал пьесы и рассказы. Аверченко пишет о революции так:

«Разве та гниль, глупость, дрянь, копоть и мрак, что происходит сейчас, – разве это революция? Революция – сверкающая прекрасная молния, революция – божественно красивое лицо, озаренное гневом Рока, революция – ослепительно яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака!..»

Однако спасаясь от «сверкающей молнии революции» Аверченко отправился на одном из последних кораблей в Константинополь, позже он выбрал для постоянного места жительства Прагу. В 1925 году перенёс операцию по удалению глаза, обострились заболевания сердца и почек. Он умер в больнице, не дожив трёх дней до своего 45-летия…

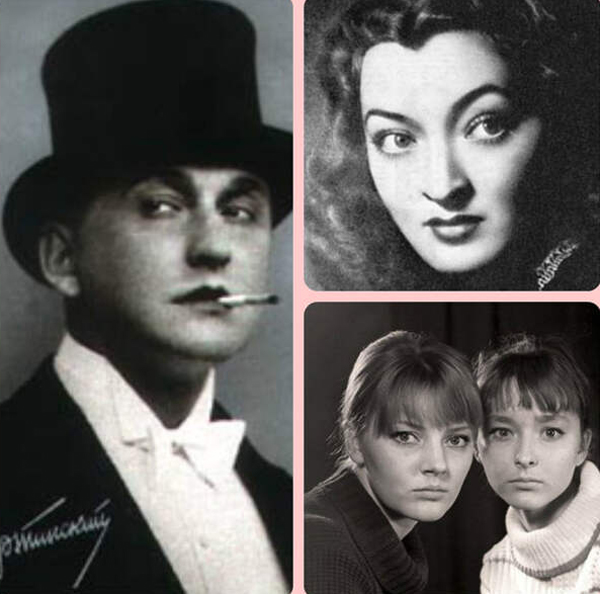

Александр Вертинский (1889 — 1957). Эстрадный артист, актер кино, поэт, певец. Во время Первой Мировой войны Вертинский работал санитаром на 68-й поезд, курсировавший с 1914 по 1916 года между Москвой и передовой линией фронта. Он наблюдал за операциями известного московского хирурга Холина и блистательно освоил технику перевязки. К 1916 году в послужном списке санитара Вертинского было 35 000 перевязок.

В «смутное революционное время», с зимы 1917 г. до осени 1920 г., он трижды приезжал в Крым.

В 1920 году Вертинский оказался в Севастополе, отправился в эвакуацию на пароходе «Великий князь Александр Михайлович». Как вспоминал Вертинский, «вместе с армией отступал и я со своими концертами. Последнее, что помню, была Ялта». В Константинополе выступал в клубах, гастролировал в Румынии, Польше, Германии, осел в Париже. В 30-е годы прошлого века жил в США, Китае.

Весной 1942 года в Харбине (Китай) Александр Николаевич женился на Лидии Владимировне Циргвавой, а поздней осенью 1943 года семья Вертинских вернулась на родину, в СССР. Они счастливо прожили вместе 15 лет, у них родились две дочки, ныне знаменитые артистки Марианна и Анастасия Вертинская, сыгравшие множество ролей в кино, среди них Офелия («Гамлет»), Ассоль («Алые паруса«), Гуттиэра (фильм «Человек-амфибия«, 1961 г.).

Александр Вертинский много гастролировал, снимался в кино, был разочарован многим, происходящим в стране, особенно политикой Никиты Хрущёва осудившего «культ личности Сталина». Писал жене: «Всё фальшиво, подло, неверно». Вертинский умер 21 мая 1957 года.

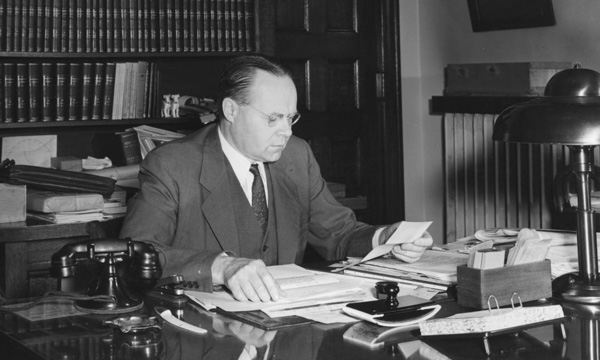

Георгий Кистяковский (1900 — 1982). Химик, изобретатель, участник американской программы по разработке ядерного оружия, научный советник президента США Эйзенхауэра. Уроженец Киева, учился в Москве, в год революции вернулся домой. 18-летним вступил в Белую Армию, участвовал в боях с 1918 по 1920 год. Из Севастополя эвакуировался в Турцию, затем перебрался в Германию, где окончил университет, получил стипендию для учебы в США. Признание ученому принесли работы по фотохимии. Работал для оборонного ведомства США, разработал несколько видов взрывчатки, в том числе и… съедобную. Она была предназначена для китайских партизан и состояла из блинной муки и термостойкого взрывчатого вещества октогена. В 1944 году возглавил в США отдел по разработке традиционных взрывчатых веществ для атомной бомбы.

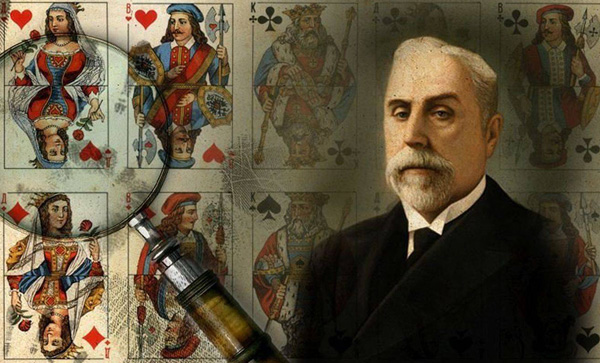

Аркадий Кошко (1867 — 1928). Знаменитый русский сыщик и криминалист, начальник Московской сыскной полиции, автор детективных рассказов и повестей. После 1917 года жизнь Аркадия Кошко и его семьи превратилось в бегство от «пожара революции», семье пришлось переезжать с одного места на другое. Из-за угрозы ареста Аркадий Кошко бежал в Киев, смог организовать туда же переезд родных, затем добрался до Севастополя. По неподтвержденным данным, в правительстве Врангеля занимался уголовным сыском и даже возглавлял крымскую полицию. Эвакуировался в Константинополь вместе с семьей, там организовал частное сыскное бюро, позже перебрался в Париж, работал управляющим в магазине. Отверг предложение о переезде в Англию и работе в Скотланд-Ярде из-за необходимости принять британское гражданство. До своей смерти в 1928 году надеялся, что будет востребован в России.

Надежда Плевицкая (1884-1940). Знаменитая русская певица (меццо-сопрано), получившая благодаря меткой характеристике Николая II прозвище «курский соловей». Неграмотная крестьянская девушка прошла путь от хористки в капелле до солистки в профессиональной труппе. По протекции великого певца Собинова выступала в Московской консерватории и при дворе. Во время Первой мировой с мужем-военным отправилась на фронт, работала сиделкой в лазарете. После гибели мужа вышла замуж за царского офицера, который после 1917 года стал красным командиром. Вместе с мужем она попала в плен к белогвардейцам, где её узнал генерал Николай Скоблин. Далее вместе с войсками Белой Армии Надежда Плевицкая добралась до Крыма. Отсюда эвакуировалась в Турцию, где снова вышла замуж — за Николая Скоблина. Прожила с ним 10 лет во Франции. Затем выяснилось, что её муж был агентом советской разведки и участвовал в похищении французского генерала. Плевицкую объявили соучастницей, судили, приговорили к 20 годам каторжных работ. Она умерла в тюрьме города Ренна в 1940 году.

Яков Слащев-Крымский (1885-1929) — прототип генерала Хлудова в булгаковской пьесе «Бег», прославившийся храбростью, мужеством и жестокостью при обороне Крыма. Военачальник, педагог. Окончил Павловское военное училище, участвовал в Первой мировой войне, был пять раз ранен и дважды контужен, получил награды за храбрость и самоотверженность. С 1917 г. воевал в Добровольческой белой армии, в 1919 г. успешно оборонял Крым от Красной Армии. Был произведен в звание генерал-лейтенанта и по приказу Врангеля получил право именоваться Слащёвым-Крымским. Провёл несколько крупных удачных военных операций на юге России. Эвакуировался вместе с частями Белой Армии в Константинополь, где бедствовал, занимался огородничеством. В 1921 году после объявленной РСФСР амнистии участникам белого движения вернулся в Россию. Агитировал вернуться и бывших соратников, блестяще преподавал в одной из школ комсостава Красной армии. В 1929 году был убит у себя дома курсантом военной школы. Убийцу признали невменяемым и после прекращения уголовного дела отпустили.

Отто Струве (1897 — 1963). Астроном, один их крупнейших астрофизиков ХХ века. В 1916 году окончил артиллерийское училище, во время Первой мировой войны воевал на Кавказе. После революции 1917 года учился в Харьковском университете, в 1919 году вступил в Добровольческую армию Деникина. Год спустя вместе с частями Белой Армии оказался в Крыму. Сюда же выехала его семья. Отцу, Людвигу Струве, предложили работу на кафедре астрономии Таврического университета. В Крымской астрономической обсерватории Отто Струве вместе с отцом сделали открытие: нашли неизвестную ранее звезду в созвездии Лебедя. Молодой военный Отто Струве эвакуировался из Севастополя в Константинополь, затем в США, а его семья решила вернуться в Харьков. Отто Струве получил в США докторскую степень в Чикагском университете и стал астрономом мирового уровня. Его работы стали основой для многих открытий следующих поколений астрофизиков.

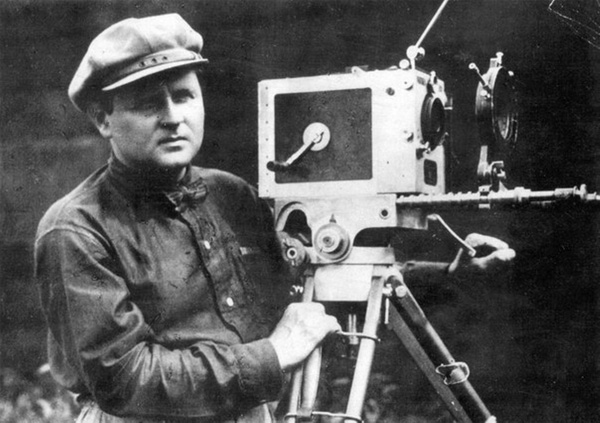

Александр Ханжонков (1877-1945) — пионер русского кинематографа, создатель Ялтинской киностудии. До 1916 года его студией было выпущено более 300 художественных и документальных фильмов. Весной 1917 г. выехал в Ялту, где было начато строительство кинофабрики, будущей Ялтинской киностудии. Пытался работать в России до конца 1919 года, после чего распустил работников и закрыл студию. Вместе с семьей и частями Белой Армии отправился в эмиграцию в Стамбул. Вернулся в РСФСР через три года, устроился консультантом Госкино СССР и заведующим одного из кинопроизводств. В 1926 был арестован по обвинению в финансовых злоупотреблениях, но его амнистировали, и… запретили работать в кинопроизводстве. Пережил в Ялте фашистскую оккупацию Крыма, умер в 1945 году.

Яков Хлытчиев (1886 — 1963). Инженер-кораблестроитель, профессор прикладной математики. Образование Хлытчиев получил в Берлине, работал на Балтийском кораблестроительном заводе и в 4 судостроительных компаниях. После революции 1917 года уехал в Херсон, затем вместе с белогвардейскими войсками в Севастополь, оттуда и эвакуировался в ноябре 1920 года. Перебрался в Белград, стал профессором Белградского университета, основал югославскую школу кораблестроения. Был награжден югославскими орденами и медалями.

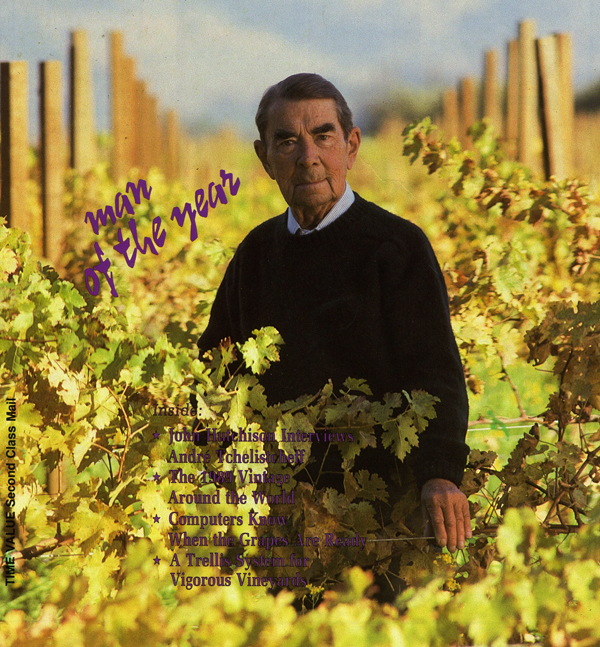

Андрей Челищев (1901 — 1994) из русского дворянского рода. Винодел, основатель калифорнийской школы виноделия. В 1917 году учился в Киевском юнкерском училище. Добровольцем ушёл в Белую Армию. Участвовал во всех операцию Врангеля на юге России. В 1920 г. тяжело раненого при штурме Перекопа Андрея Челищева вывезли в Севастополь, где находился его отец, на одном из пароходов эвакуировали в Болгарию. Выздоровев, Челищев перебрался во Францию, где учился в Институте агрономических исследований, в Институте Пастера, работал виноделом. Принял предложение о работе на севере Калифорнии в долина Напа (Napa Valley), сегодня эта долина считается ведущим винодельческим районом штата Калифорния и всей страны. Андрея Челищева называют русским отцом калифорнийских вин, создателем знаменитого калифорнийского каберне.

«Делать вино — всё равно, что растить прелестных детей, — говорил маэстро Челищев. — Надо каждый день карабкаться на бочку, рассматривать, нюхать, трогать, чтобы понять, как оно себя ведёт. Глотком из бокала тут не обойтись. Наконец, надо обязательно разговаривать с вином, задавать ему вопросы и уметь расслышать его ответы».

Так же внимательно и трепетно он обращался и с виноградной лозой. Бесчисленные технологии, используемые ныне виноделами разных стран мира, были разработаны и опробованы Андреем Челищевым в винодельческой долине Напа. Он считался энологом мирового уровня, был необычайно популярен в Италии как создатель новых вин.

Николай Николаевич Туроверов (1899-1972) — уроженец станицы Старочеркасской, донской казак. Перед войной он закончил реальное училище, а с началом войны в 1914г. поступил добровольцем в Лейб-гвардии Атаманский полк, воевал, потом -ускоренный выпуск Новочеркасского военного училища и снова фронт.

После Октябрьской революции 1917 г. вернулся на Дон, и в отряде есаула Чернецова сражался с большевиками. Участвовал в Ледяном походе, был четырежды ранен. В ноябре 1919 г. стал начальником пулеметной команды Атаманского полка, музей которого потом вывез во Францию. За несколько месяцев до исхода награжден Владимиром 4-й степени. Покинул Крым на одном из последних пароходов эвакуации, организованной Врангелем. Затем был лагерь эмигрантов на острове Лемнос, Сербия, Франция. Во время Второй Мировой войны воевал с фашистами в Африке в составе 1-го кавалерийского полка французского Иностранного легиона, которому посвятил поэму «Легион». Вернувшись в Париж, работал в банке и активно участвовал в жизни белоэмигрантов — казаков. Создал «Кружок казаков-литераторов», возглавлял Казачий Союз, был главным хранителем уникальной библиотеки генерала Дмитрия Ознобишина.

Умер поэт Николай Туроверов в 1972г. и похоронен на знаменитом кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

В России вышла книга его стихов: Туроверов Н.Н. Двадцатый год — прощай, Россия! (Москва, 1999).

Над весенней водой, над затонами,

Над простором казачьей земли,

Точно войско Донское, — колоннами

Пролетали вчера журавли.

Пролетая печально курлыкали,

Был далек их подоблачный шлях.

Горемыками горе размыкали

Казаки в чужедальних краях.

1938. Николай Туроверов.

Русский замок белых эмигрантов во Франции

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории