Глава «Русь-Ладога» из книги «Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси» Г.С. Лебедев «Всю Русъ-Ладогу объехал молодец», — сообщает пудожское сказание (Разумова 1980:73). Норвежский исследователь Хокун Станг обратил внимание на это уникальное, но безусловное отождествление «Ладоги» и «Руси» (Stang 1996: 200-201), сохраненное в том же пласте северного русского фольклора, где удержались «старины», основанные на вепсовском мелосе. Эти русские песни ... Читать далее »

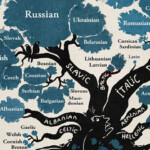

Древо родства языков мира

Наш язык — единственная объективная реальность, существующая в этом мире. Все археологические артефакты можно подделать и переместить с одного места на другое, древние летописи переписать или исправить ранее написанные, все аргументы можно оспорить, подтасовав факты вперемежку с вымыслом, но есть общая для каждого народа структура, проходящая сквозь века — это родной язык, и его древние корни слов, указывающие на языковое родство, ... Читать далее »

Погребение суздальской «модницы» 10 века

При археологических раскопках кургана в Суздальском Ополье была найдена могила женщины 20-29 лет, которая была похоронена со всевозможными украшениями из разных стран. Находки археологов Института археологии Российской Академии Наук показали, что Северо-Восточная Русь в X-XI веке была оживленным торговым и культурным перекрестком Византии и Ближнего Востока. Читать далее »

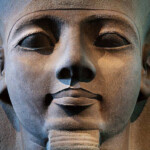

Тайна смерти Тутанхамона

Недавно бывший сотрудник Скотланд-Ярда Грехам Мелвин и профессор медицины, невролог Ян Ишервуд, ныне пенсионер, выступили с сенсационным заявлением — им удалось разгадать одну из самых древних детективных загадок в истории человечества. Они раскрыли тайну смерти наследника египетского царя Эхнатона — молодого фараона Тутанхамона, который в возрасте девятнадцати лет в 1352 г. до н. э. скоропостижно скончался. Читать далее »

Священные животные — языческие обереги древних славян.

Языческие верования древних славян неразрывно связаны с силами природы и животным миром. Священных животных у древних славян было много, у каждого племени был свой тотемный зверь — покровитель всего племени, который всегда защитит своих людей от природных опасностей, от врагов и болезней. Древние славяне верили, что тотемный зверь — медведь, конь, бык (тур), волк, сокол или олень, обеспечит продолжение рода, спасёт, ... Читать далее »

Судьба детей императора Александра ΙΙ

Император Всероссийский Александр II (1818 — 1881 г.г.), Царь Польский и Великий князь Финляндский (с 1855 г.) из династии Романовых, был женат дважды. Первой его женой стала Мария Александровна, дочь великого герцога Людвига II Гессенского. Правда, мать цесаревича была против брака, подозревая, что принцесса была на самом деле рождена от камергера герцога, а вот Николай I свою сноху просто обожал. В августейшем ... Читать далее »

Загадочные древности кубанского кургана Северский

Сегодня немногие помнят о некогда знаменитом Северском кургане Краснодарского края. С годами память об этом таинственном «кладе» археологических артефактов, молчаливых свидетелей исторических событий, происходивших на этой земле, канула в лету. Среди множества найденных в Северском кургане предметов особо выделяется стеклянный кубок для вина — канфар из литого стекла в золотой оправе. Сейчас этот уникальный сосуд стал одной из самых прекрасных ... Читать далее »

Расшифрована надпись на древней чаше

Ученые расшифровали надпись на древней персидской чаше, найденной этим летом на Биржевой площади в Москве во время археологических раскопок, которые сопровождают строительные и реставрационные работы по программе городского благоустройства «Моя улица». Сосуд был расписан стихами на фарси. Роспись выполненна персидской каллиграфией, которую часто принимают за красивейший ростительный арнамент, или называют «персидской вязью», в ней все буквы действительно связываются друг с другом. Читать далее »

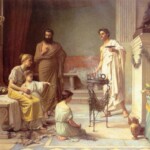

Клянусь Аполлоном-врачом…

Клятва врачей древней Греции, написанная «отцом современной медицины» Гиппократом, начинается словами: «Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство…». Читать далее »

Медицинские школы Древней Греции.

В Древней Греции было несколько медицинских школ, и каждая из них была индивидуальна по своей философии. Первая известная греческая медицинская школа была открыта в Книде в 700 году до н. э. В ней работал Алкмеон, автор первого труда по анатомии, и именно в этой школе была впервые применена практика наблюдения за пациентами. Он открыл перекрест зрительных нервов и слуховой канал, писал о головном ... Читать далее »

Врачевание в Древней Греции

Своё начало древнегреческая медицина, как и вся греческая культура, берёт ещё Минойской цивилизации, возникшей в середине бронзового века (2700—1400 гг. до н. э.) с центром в Кноссе на острове Крит, в Эгейском море. Первые достоверные сведения о медицине древней Эллады датированы XII веком до н.э. (период Троянской войны). Главными средствами врачевания в храмах древней Греции были приёмы народной медицины, водолечение, массаж, лечебное голодание, лечили мёдом, ... Читать далее »

Пути расселения Денисовского человека

Денисовский человек («денисовец») представляет собой отдельную популяцию древних людей, отошедших от «основной ветви» развития человечества, примерно миллион лет назад. Денисовец известен по фрагментарному материалу из Денисовой пещеры в Солонешенском районе Алтайского края России. Читать далее »

Выставка «Скифы: воины древней Сибири» открыта в Британском музее

2500 лет назад многочисленные племена скифов населяли огромные открытые равнины Сибири. Грозные скифские воины наводили ужас на соседние племена, их воинской доблестью восхищались, им подражали, у них многому учились. С сентября 2017 года в Британском музее будет открыта выставка скифской культуры и искусства — «Скифы: воины древней Сибири». Почти 900 артефактов этой крупнейшей скифской выставки были предоставлены Британскому музею из Государственного Эрмитажа ... Читать далее »

Тайное притяжение 45 параллели

В Крыму на горе Клементьева, на территории Центра планерного спорта «Коктебель» на центральном камне в 2009 году была укреплена табличка с координатами места — 45 градусов 00 минут северной широты — и текстом: «В этом месте проходит 45-я параллель — Золотая середина планеты Земля. Отсюда — одинаковое расстояние до Экватора и Северного полюса (примерно по 5 тыс. км в каждую сторону)»… Читать далее »

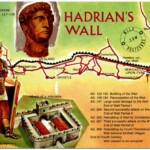

Римская казарма найдена в Великобритании

Вал Адриана (лат. Vallum Hadriani) — оборонительное укрепление длиной 117 км, построенное римлянами при императоре Адриане в 122—128 годах для предотвращения набегов пиктов и бригантов с севера, таит множество секретов, и является по мнению археологов, настоящей сокровищницей. Читать далее »

Спортивные единоборства в античные времена.

Древнегреческое гончарное искусство оставило нам в наследство великолепные амфоры, на их поверхности запечатлён эллинский мир, с сюжетами из мифологии Древней Греции, из обыденной жизни эллинов, частью которой было спортивные единоборства. На амфорах, возраст которых более 2500 лет, часто изображали греческих богов и богинь, покровительствующих героям греческих легенд, ставших народными героями, спортсменов, принимавших участие в Олимпийских и Панафинейских играх, во время которых ... Читать далее »

Великосветские дамы Санкт-Петербурга ХІХ века

Великосветскими дамами Санкт-Петербурга восхищались на императорских приёмах и балах, им посвящали стихи великие русские поэты ХІХ века, самые блестящие кавалеры считали за честь танцевать с ними на балах вальсы и мазурки. Дамы Санкт-Петербурга отличались утончёнными манерами, прекрасным образованием и удивительной красотой, которую запечатлели на своих полотнах многие художники современники… Читать далее »

Парад русских войск в Париже

31 марта 1814 года, завершился освободительный зарубежный поход Русской армии, и она победным маршем вошла в Париж через ворота Сен-Дени 9 часов утра. В 11 часов утра император Александр I въехал на белом коне в Париж во главе огромной блестящей свиты, насчитывающей свыше тысячи генералов и офицеров союзнических войск разных наций. Перед уходом русской армии из Парижа в 1815 г., император Александр ... Читать далее »

Сарматский княжеский курган

В начале августа 2013 года экспедиция Института археологии РАН под руководством профессора Леонида Яблонского, заведующего факультетом скифо-сарманской археологии во время археологических раскопок кургана-1 в селе Филипповка, в Илекском районе Оренбургской области, обнаружила могилу знатного человека, погребённого около 2,5 тысяч лет назад. Читать далее »

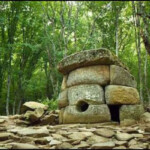

Древние дольмены России.

В России, в горах Кавказа, недалеко от городов Геленжик, Туапсе, Новороссийск и Сочи, есть сотни мегалитических памятников, которые называют дольмены. Название дольмен происходит от бретонского tol — сТОЛ, men — камень, как правило, дольмен сложен из 4 каменных плит, подогнанных очень плотно, поставленных на ребро, и накрытых сверху пятой каменной плитой. Все мегалитические дольмены, найденные на Кавказе, по-разному датируются археологами, ... Читать далее »

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории