Этногенез и культура древнейших славян.

Лингвистические исследования

Олег Николаевич Трубачев.

Часть II

СЛАВЯНСКАЯ ЭТИМОЛОГИЯ И ПРАСЛАВЯНСКАЯ КУЛЬТУРА

ГЛАВА 7.

Индоевропейское наследие в славянской культуре.

Итак, проблема индоевропейского наследия и славянского развития остается одной из главных для нас. По ряду причин предметом особенно напряженного внимания становится именно индоевропейское наследие, ибо, не будучи засвидетельствованным, праиндоевропейское состояние, вернее — его картина, подвержены наибольшему изменению в науке, что связано всякий раз с пересмотром материала. Этот пересмотр индоевропейского наследия необходим не только сам по себе, он нужен для правильного понимания славянского развития.

В труде Гамкрелидзе-Иванова выдвигаются положения о сходстве индоевропейской цивилизации с ближневосточными цивилизациями, о наличии у праиндоевропейцев ранга жрецов, жреца-царя, «священного царя», «как в древних восточных цивилизациях»; специально говорится о ‘славе’ воина и об индоевропейцах как воинственных племенах [8, т. II, с. 751-752, 834, 884-885; 62, с. 26].

При этом уже априори уместен вопрос, — является ли эта картина подлинной праиндоевропейской реконструкцией или, скажем, транспозицией в праиндоевропейское прошлое письменных традиций отдельных развитых индоевропейских культур? То, что мы имеем здесь дело с последним, вытекает, кроме наших собственно лингвистических наблюдений, из самостоятельных наблюдений некоторых археологов, которые трезво предостерегают против популярных преувеличений в современных воззрениях на древнюю индоевропейскую культуру.

927 год -EDELSTAN REX TO BRIE = Ательстан, король всех британцев

В этом смысле очень поучительна недавняя статья Роулетта «Свидетельства археологии о раннеиндоевропейских племенных вождях» [63]. Автор подвергает сомнению реконструкцию института ‘царей’ у древних индоевропейцев, полагая, что значением и.-е. *reg̑- было ‘вождь’, но ещё более древним, исходным состоянием было наличие безначальной (acephalous) социальной группы; любопытно, что автор приравнивает топоры к предметам регулярного обмена (trade axes), отмечает существование захоронений вождей без воинских атрибутов (боевых топоров), напротив, в ряде случаев — с наличием ремесленных орудий. Автор приходит к выводу, что в большинстве групп индоевропейской культуры шнуровой керамики Европы отсутствует четко выделенный класс воинов, зато ремесленное, неземледельческое производство есть в больших размерах, «чем палеолингвисты отмечали до сих пор». Вряд ли возможно игнорировать следующее заключительное положение:

«Относительная несвязанность (disassociation) боевых топоров с вождями и высокое положение женщин предполагает, что производная модель царей-воинов, возглавляющих общественные группы, подвластные мужчинам, не может быть точным представлением об индоевропейском обществе» [63, с. 214].

«Царь-жрец», или «священный царь» — это, по-видимому, такое же преувеличение, излишне прямолинейная транспозиция в праиндоевропейскую древность, как только что упомянутые «царь-воин», его «слава» и «воинственность» в её классическом понимании. Наличие царя-героя, прославляемого поэтическими традициями «героического века» (ср. гомеровская, арийская и другие частные классические индоевропейские традиции) а также жреца, громко прославляющего небесное воинство как некий аналог воинства земного, и в целом весь этот «героический век» до сих пор, как кажется, больше тормозили, чем углубляли наше понимание истинной индоевропейской общественно-культурной эволюции, побуждая принимать за исконную древность то, что было лишь рядом инноваций.

Так, именно инновационный смысл терминологии восхваления и прославления, в частности жреческого, выпукло отражает праславянское новообразование *pěti, *pojǫ ‘петь’ на базе *pojǫ, *pojiti ‘поить, давать пить’, resp. ‘совершать возлияния’ [64]. Эта славянская этимология полезна тем, что методом внутренней, парадигматической реконструкции (*pojǫ ‘даю пить’ → *pojǫ ‘восхваляю, воспеваю‘) демонстрирует принципиальную вторичность ритуальной практики жертвоприношения-восхваления, тем самым подготавливая нас к принятию исторически очевидного положения, что ритуал восхваления — отнюдь не самая древняя стадия общения славян и индоевропейцев с божеством.

Отпечаток вторичности лежит и на других древних синонимах такого рода, ср. отношения др.-инд. первичного juhóti ‘лить’ и вторичного hávate ‘призывать’. Восстанавливаемая нами в итоге лакуна на месте будущих индоевропейских глаголов ‘восхвалять, прославлять, воспевать’ объективно свидетельствует против изначальности песнопений и славословий [*].

*. Я предвижу, что в числе возможных возражений против излагаемых здесь взглядов и даже — на одном из первых мест будет, скорее всего, приведена такая известная изоглосса, претендующая, к тому же, на праиндоевропейскую древность, как греч. κλέος ἄφθιτον (kléos áfthiton) = др.-инд. (ведич.) šrávo… ákşitam, что-то вроде ‘неувядаемой славы’, или, точнее, ‘неиссякаемой славы’. В связи с этим даже реконструируется праиндоевропейское *k̑lewos ṇ-dhgwhitom. ‘Неиссякаемость’ как образ при этом вторично перенесена на ‘славу’ с ‘воды’, что же касается ‘славы героев (после их смерти)’, то здесь в целом приходится констатировать вторичное (метафорическое) употребление, ср. чёткое указание, что слово ἄφθιτος (áfthitos) в раннем греческом «никогда не употребляется о лицах» (Н. Schmeja). См.: Risch Е. Die ältesten Zeugnisse für κλέος ἄφθιτον // KZ. Bd. 100. H. 1, 1987. S. 3-11.

Вместо песнопений и славословий мы нащупываем иную, несомненно, более архаичную стадию безмолвного почитания. Воспоминания об этой древней эпохе и её отличной идеологии находятся в глухих намеках Библии на неизначальность прославления имени божьего, ср. Быт. 4: У Сифа также родился сын, и он нарёк ему имя: Енос; тогда начали призывать имя Господа [Бога].

Идеология молчаливого почитания божества нашла выражение в замечательной исключительной славяно-латинской изоглоссе, которую по праву можно считать стадиально древнейшей изоглоссой религиозной терминологии: слав. *gověti с его набором значений ‘поститься’, ‘хранить почтительное молчание’, ‘воздерживаться’, ‘благоприятствовать’ — лат. favēre ‘благоприятствовать, быть милостивым; хранить молчание’ (см. ЭССЯ, вып. 7, с. 72-73). Важность этого старого лексического соответствия состоит в том, что оно является далеко ещё не использованным наукой свидетельством о древнейшей, видимо, стадии религиозной практики и соответствующих представлений, которую уместно для краткости назвать стадией favere, отметив её современность другим — элементарным славяно-латинским соответствиям и новообразованиям из лексики природы, что важно в плане относительной хронологии и не противоречит условной абсолютной датировке славяно-латинских изоглоссных связей III тысячелетием до н.э.

Для нас ясно, что и в сфере религии славяно-латинские отношения древнее и элементарнее более развитых и потому более поздних славяно-иранских и славяно-индоарийских отношений в сфере идеологии и религиозной лексики; последние уже созвучны духу упоминавшейся выше героической эпохи.

Терминология молитвы, гимна, песнопения вторична. Это мы наблюдали на этимологическом выявлении судьбы слав. *pěti, русск. петь. Другие учёные на другом индоевропейском языковом материале также поднимали вопрос о том, что семантика ‘молитва, молиться’ восходит обычно к иной, более элементарной, так, лат. precāri ‘молиться’ значит, собственно, ‘просить’. Более запутан случай с разветвленным соответствием хетт. mald-, лит. meldžiù, melsti, арм. malťem и слав. *modlitii и все-таки и здесь есть очевидные выходы в предрелигиозную семантику ввиду значения (хетт.) ‘торжественно заявлять’, а особенно — герм., др.-в.-нем. meldōn ‘заявлять, обнаруживать’, и едва ли прав исследователь, считающий, что «пресловутое религиозное содержание в германском совершенно поблекло» [47, с. 11]. Правильнее считать, что его кристаллизация еще не осуществилась в данном германском verbum dicendi. Сказанное несколько меняет и воззрения на природу языкового табу: ученые, кажется, больше привыкли считать, что языковые запреты практикуются относительно уже существующей лексики. В этом допустимо усомниться, выдвинув в духе развиваемых здесь мыслей положение о том, что запреты старше слов. Может быть, именно примату табуистичности, его преодолению и обыгрыванию с древних времён язык обязан своей глубоко имманентной метафоричностью, которую на каждом шагу помогает вскрывать этимология (*mus- ‘муха’ ← ‘серая’, *mus- ‘мышь’ ← ‘серая’, *mus- ‘мох, плесень’ ← ‘серое’, *(e)dont- ‘зуб’ ← ‘едящий’ и т.д.).

В полном соответствии со сказанным мы считаем боязнь или нежелание прямого именования людей стадией, предшествующей развитой антропонимии. Для нас относительная бедность славянской и латинской антропонимии знаменует тем самым более архаическую культурную стадию, а богатство греческой, древнеиндийской и «хвастливой» кельтской антропонимии уже целиком принадлежит к более поздней в культурно-типологическом отношении героической эпохе.

Восхваление богов и героев, вместо популярного преувеличения этого феномена в научной литературе, как и преувеличиваемая воинственность — объект прославления, должно занять своё место в общей культурной типологии и эволюции. Образно говоря, стадия favēre сменилась стадией hávate (ср. выше также о слав. *pěti) и, дабы посеять вполне уместный, как нам кажется, скепсис в отношении незыблемости и изначальности индоевропейской воинской ‘славы’, эту часть своих рассуждений закончим, указав читателю на загадку двух (омонимичных?) и.-е. *k̑leu̯-: *k̑leu̯-I ‘слышать’ (*k̑leu̯os- ‘слава’, *k̑lutos ‘знаменитый, прославленный’) и *k̑leu̯-II ‘струить, смывать’, и, заканчивая данный эпизод, спросим, долго ли можно ещё довольствоваться решениями Покорного, если их можно вообще считать «решениями»: «Erweiterung einer Wurzel k̑el-» (ad *k̑leu̯-I) и «Vielleicht Erweiterung eines *k̑el- ‘feucht, na?'» (ad *k̑leu̯-II) «Расширение корня k̑el-» (ad * k̑leu̯-I) и «Может быть, продолжение * k̑el- ‘влажный». [41, c. 605,607].

Проблема индоевропейского наследия или индоевропейских «утрат» в славянской терминологии и культуре предстанет в совершенно недвусмысленном свете, если мы полностью отдадим себе отчёт в реальности древней безымянности божеств, духов и в её намеченной кратко выше древней идеологической, табуистической, в целом — общекультурной основе. И здесь нам также приходит на помощь латинский, прежде всего — со своим термином и понятие nūmen ‘молчаливый знак, кивок, проявление божественной воли’ → ‘божество’. Если даже nūmen — собственно латинское производное от nuo, все равно оно как бы знаменует собой древнее отсутствие (запрет на употребление) термина, а значит — архаизм в духе стадии favere.

Что касается лат. deus ‘бог’, то оно этимологически и по показаниям родственных соответствий в других языках с их значениями ‘день’, ‘небо’, ‘дневной, небесный (свет)’ исторически совершенно не претендует на универсальность, т.е. в своем общем значении ‘бог’ несомненно вторично, даже в тех языках, где абсолютно представлено только значение ‘бог’, как в балтийских, ср. лит. diẽevas, имеются косвенные следы древнейшего небожественного значения, ср. заимствованное из балтийского фин. taivas ‘небо‘. Всё это равносильно признанию, что единого общего индоевропейского термина ‘бог’ нет и не могло быть. Только в этом — твёрдо отрицательном смысле следует решать проблему слав. *divъ, которое некоторые исследователи до последнего времени считают деградировавшим семантически ‘злой дух’ было первоначальным славянским названием бога ( [см.65], дальнейшую литературу и анализ, отделяющий это дивъ, напр. в «Слове о полку Игореве», от исконного *divъ/*divo ‘чудо’, см. ЭССЯ, вып. 5, с. 35). В какой-то мере прояснению здесь, действительно, мешает абсолютный омоним слав. *divъ/*divo, этимологически — ‘зрительное чудо, miraculum’ (при слав. *čudo — ‘чудо, воспринятое на слух’). В остальном редкое и достаточно позднее др.русск. дивъ ‘птица, предвещающая несчастье’ (Слово о полку Игореве) не может претендовать на собственные индоевропейские истоки; нереален здесь и древний иранизм скифского времени, который, скажем, отражал бы зороастрийский дуализм daiva- ‘злой дух’ — ahura- ‘всесильное божество’, поскольку ни ир. daiva-, ни зороастризм не засвидетельствованы для скифского и осетинского (ср. труды Абаева, цитируемые в [66, с. 79]). Единственное, что остается, — это признать в др.-русск. дивъ с отмеченным значением заимствование через тюркское посредство западно-иранского, персидского слова dēv ‘демон’ [33, т. 1, с. 512].

Значительный материал по проблеме оппозиции ‘называемое, названное, то, что можно назвать’ — ‘неназванное, неизреченное, невыразимое, т.е. священное’, имеющей самое прямое отношение к архаической стадии favere, представляет этимология славянского названия вещи: *věktь (ст.-слав. вѣшть πρᾶγμα, чеш. věc, русск. вещь — из церковнославянского, родственное гот. waíhts ‘вещь’, нем. Wicht ‘существо‘, далее — греч. ἔπος ‘слово‘, лат. vox ‘голос’ [33, т. 1, с. 309]. Точнее, слав. *věktь продолжает *u̯ek-to- [*], преобразованное из *uk-to-, ср. причастие др.-инд. uk-tá- ‘сказанный’.

*. Ср. также: Hamp Е.Р. Old Church Slavonic veštĭ [так у автора! Надо věštĭ — О.Т.] ‘thing’ // — Comments on etymology, by G. Cohen, University of Missouri-Rolla. Vol. VIII. N. 6. 1978, P. 1-2: «Пока что, похоже, у нас нет лучше реконструкции, чем германославянское *uekti-« (дальнейших корневых связей которого автор, впрочем, не знает, «как и Покорный 1136«).

Всё, что охватывается понятием *uk-to-, — это то, что названо или что можно назвать, и сама природа такого именования подразумевает наличие ещё и других сущностей, которые назвать нельзя, даже если это oppositum не сформулировано вроде отрицательного др.-инд. anukta- ‘несказанный, невысказанный’. Даже если в оппозиции к *uk-to- мы получим практическое отсутствие термина, что очень возможно, ясно, что именно под этим подразумеваются высшие, священные понятия, в наибольшей степени окруженные запретом упоминания. В этом позволительно усмотреть ещё одну импликативную оппозицию ‘своё’ — ‘не своё’ ‘неизреченное, неназываемое’ (здесь) и дополнительную аргументацию невозможности приложения ‘своего’ (напр.: *su̯ebh-) к высшему, запретному, т.е. к теонимии. И вся эта картина противопоставленности сферы вещей названных и сферы высоких, умалчиваемых понятий, в свою очередь, хорошо укладывается в древнюю стадию молчаливого почитания, favere (отметим большую самобытность славянского способа обозначения вещи как ‘названного’, в чем отразился архаизм мышления, иной способ наблюдается в нем. Ding или франц. chose ‘вещь’ из первоначального ‘(судебное) решение, решение совета’).

Эпоха молчаливого, благоговейного почитания высоких сущностей должна породить чувство высокой ответственности слова, называющего вещь, а тем более — имени и самого акта наречения, который формулировался как ‘возлагание имени’, насколько это явствует из этимологии слав. *jьmę в его отношении к и.-е. *en-men/*(a)nō-men- (см. ЭССЯ, вып. 8, с. 227-228). Критики такой этимологии указывали на отсутствие здесь глагольного корня (Семереньи, письменно), имея в виду, вероятно, сочетания типа и.-е. *nō-men + *dhē ‘класть имя / нарекать‘, тем не менее, аномалия словообразования позволяет видеть здесь, в сочетании предлога-приставки en, anō и суффикса -men-, значительный архаизм.

Другой, ещё более важный архаизм из числа разобранных выше, — это, конечно, вторичный и производный характер ‘славы’ в упомянутую древнюю эпоху, а равно и сопряженной с ней воинственности. Напротив, древнее ремесло порождало очень ранний обмен, весьма заинтересованный в наличии путей, дорог, обнаруживающих разнообразную и развитую терминологию (см. [67]). Мы не будем входить в детали этих довольно разнообразных индоевропейских названий путей сообщения, отметим лишь то, что представляет для нас интерес. В названиях дорог и путей нередко просвечивает техника их создания, прокладывания, связь с рельефом (ущелья, горные проходы), почти нет случаев, основанных на терминологии звериных троп или путей прогона скота, значит, особое наименование охотничьих путей или дорог скотоводов практически отсутствует. Важно и то, что практически отсутствует понятие ‘военная дорога’, и это надо понимать так, что военные походы всегда направлялись по путям, уже разведанным и проложенным торговцами. Следовательно, древние дороги — это торговые дороги по преимуществу.

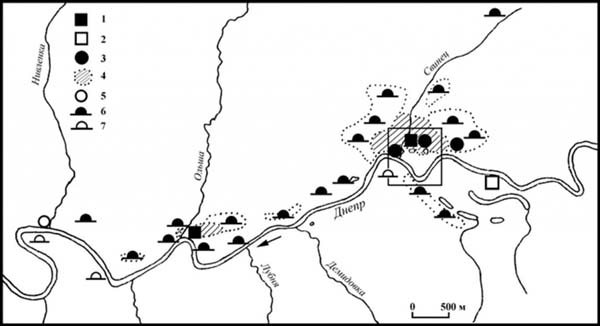

Гнездово — торговый центр славян на правом берегу Днепра

Идеи древнего обмена в смысле обоюдного одаривания воплотились в архаической индоевропейской глагольной и именной лексике: *dō- ‘давать/брать’ (ср. [8, т. II, с. 725-753]), производное *dōrom ‘дар’. Самый древний наш глагол купли — слав. *kriti/*krъnǫti (русск.-церк.слав. крити ‘купить’), вполне возможно, представляет собой расширение очень емкого индоевропейского слова-понятия *ku̯er- ‘делать’ (ср. форму греч. πρίαμαι ‘покупать’, отражающую и.е. лабиальный задненебный ku̯), как известно, выступающего в высоких сферах поэзии и магии, что само по себе уже говорило бы о древнем престиже торговли (идея об исходном *(s)ker- ‘резать’, имеющая в виду зарубки как способ учёта, см. ЭССЯ, вып. 12, с. 161, ослабляется характером реконструируемого задненебного в и.-е. *ku̯rei̯-/*ku̯rī-).

Кроме данного древнейшего индоевропейского глагола купли, унаследованного славянским, можно отметить другой достаточно старый глагол *věniti ‘совершать выкуп’, ‘давать выкуп’, обладающий ареальными латинско-славянскими связями. Завершить это перечисление, свидетельствующее о богатстве терминологии и о древности занятия, можно наиболее поздним из праславянских терминов — *kupiti, заимствованным из германского.

Обращение к древнему обмену, торговле для нас отнюдь не случайно, так как оно даёт возможность шире взглянуть на то, что поколениями учёных трактовалось только в одном смысле — в духе »воинственности» древних индоевропейцев, взять хотя бы эти «боевые топоры» (battle axes, Streitäxte западной литературы по индоевропеистике), которые теперь допускают трактовку и как модные единицы торгового обмена (trade axes) в общем, как и керамика. Древнейшие формы торгового обмена интересны для нас ещё и потому, что по своему способу в чем-то примыкают к уже разобранной выше архаической стадии молчаливого религиозного почитания.

Я имею в виду потенциальную внешнюю аналогию с примитивной молчаливой торговлей, практиковавшей обоюдное выставление товаров, артефактов. Здесь весьма поучителен факт существования уже в хеттском языке глагола ištaḫḫ — ‘стоить, иметь цену’, собственно, тождественного и.-е. *steH-/*stā ‘стоять’ [68, с. 323, 332], что уполномочивает нас трактовать вообще производную семему ‘стоить’ как восходящую к исходному ‘стоять (напоказ, для обоюдного обмена)’, когда словесный торг ещё не вошел в силу. Понятно, что это несколько меняет взгляд и на наше русск. стоить, позволяя углубить его оригинальную хронологию, а не сводить всё дело к поздним культурным влияниям и калькам, напр. лат. constāre ‘стоить’ (ср. так [33, т. III, с. 769]).

Чем больше думаешь о тезисе изначальной «воинственности» индоевропейцев, который объединяет сейчас таких разных индоевропеистов, как М. Гимбутас и Гамкрелидзе-Иванов, тем больше остается впечатления, что мы этим обязаны в немалой степени терминологическому гипнозу (нем. «Kriegerstand» и т.п.) и мощному обаянию классических литературных традиций вроде древнеиндийской с её нескончаемыми повествованиями о подвигах кшатриев. Определяло древнюю жизнь индоевропейцев всё же нечто совсем другое — то, что пока остается в тени, по крайней мере — для многих исследований по индоевропеистике.

Ремесленное производство, берущее своё начало в неолите, культурный обмен с его сетью дорог — вот, что было главным, а не военные походы и даже не миграции. Инфильтрации отдельных групп населения, конечно, происходили, но и для них, как и для культурного обмена, первым условием было то, что сейчас принято обозначать словами мирное сосуществование. Даже для Малой Азии, которая явно была вторично индоевропеизирована (по традиционной терминологии — «завоевана» индоевропейцами), специалисты считают более реальным говорить об инфильтрации малочисленных групп людей. Тем более это относится к областям старого заселения в Европе, что и будет пояснено ниже на одном примере, более близком к славянам. Пример этот небезынтересен также тем, что принадлежит к области сотрудничества языкознания и археологии — сотрудничества, которое в глазах многих необходимо, но стоит только спросить, как его осуществлять и чего от него ожидать, сразу откроются либо слишком разнообразные, либо чересчур упрощенные представления. Чересчур упрощенные — это когда и от языкознания, и от археологии ждут в принципе одинаковых ответов на одни и те же вопросы. Но обе науки достаточно специфичны, чтобы надеяться получить от них одни и те же ответы. Заранее можно сказать, что ответы языкознания и археологии на одни и те же вопросы будут по большей части неоднозначными, и методологически важно уметь работать с этими разными ответами, уметь извлекать из них объективную информацию.

Чернолесская археологическая культура

На V Международном конгрессе археологов-славистов в сентябре 1985 г. в Киеве в одном из докладов рассматривалась этническая принадлежность носителей чернолесской археологической культуры в Среднем Поднепровье. Докладчик-археолог склонялся к тому, что носители этой культуры, скорее, не были славянами, но просочились сюда из Карпато-Дунайского бассейна. Для большей убедительности археолог ссылался также на мою книгу «Гидронимия Правобережной Украины» (М., 1968), потому что в этой книге допускается происхождение ряда украинских речных названий из древних индоевропейских языков Балкан — иллирийского, фракийского. Но коварная память подсказывает тут другой случай, когда другой виднейший археолог доказывал в 1979 г. славянскую принадлежность той же самой чернолесской культуры, подкрепляя это ссылками на ту же самую книгу по гидронимии Правобережной Украины, где для Среднего Поднепровья приводится довольно много славянских водных названий древнего вида. Ситуация может показаться довольно щекотливой, особенно для любителей ригористических (лат. rigor — строгость, сила) ответов: или балканские индоевропейцы, или славяне. А дело в том, что на таком древнем этническом перекрестке, каким была Правобережная Украина, было и то, и другое, и третье. Ведь где-то здесь, по-видимому, осуществлялись также древнейшие палеобалканско-балтийские контакты, относимые Дуридановым к III тысячелетию до н.э., в которых не участвовали славяне (сидели тогда значительно западнее). В результате разновременных инфильтраций все эти этносы или их части оказались рядом друг с другом. Сосуществование языков, этносов и культур — вот чему учит нас сравнительный, совокупный опыт наших наук, древнее мирное сосуществование имело место гораздо чаще, чем обычно думают, предпочитая говорить о миграции целых этносов и об испепеляющих военных походах. Вместе с тем отрадно, что сейчас все больше говорят о полиэтничности ископаемых археологических культур, например, если иметь в виду более близкие к славянам, — о трех этнических компонентах пшеворской культуры, о полиэтничности Черняховской культуры.

Ремесло развивалось, и в I тысячелетии до н.э. у славян началась металлургия железа, сначала — на базе повсеместного болотного железняка; культурные импульсы здесь могли исходить от западных соседей (напр. в кузнечном деле), но основная терминология складывалась почти исключительно оригинальная — *želězo, *dъmъna, * blizna — в значении ‘сталь, наваренные полосы металла‘, ср. об эпизоде железа у славян [69, с. 7 и сл.]. Напротив, название серебра вместе с его культурой пришло к славянам более длинным путём — от восточных индоевропейцев, с Северного Кавказа [69, с. 5-6].

Знакомство с металлами — как хозяйственно важными, так и благородными (ср. слав. *zolto, исконный индоевропейский диалектный термин для золота) — не меняло основного характера культуры славян, которая оставалась «деревянной», как и у большинства древних индоевропейцев Европы, в отличие от более южной, средиземноморской каменной культуры. Не было общего древнего родового названия металла вообще, но из этого не следует делать какие-то выводы по характеру культуры. Были, правда, родовые термины со значениями ‘дерево’ и ‘камень’ — праслав. *dervo и *kamy/-mene, но уже второе из этих двух древних слов оказывается при этимологической проверке весьма специальным названием, по-видимому, не всякого камня,

а камня острого: и.-е. *ak̑men-/ *ak̑mon — < *ak̑ — ‘острый’ [70].

В сущности нет ничего странного в признании того, что индоевропейский, по-видимому, не имел родового названия камня вообще, а то название, которое довольно широко распространено и реконструируется в форме *ak̑(ə)men — ‘нечто острое’, скорее всего обозначало конкретный острый и твёрдый камень — кремень, важнейший камень эпохи камня. В таком случае и.-е. *ak̑(ə)men и слав. *kamy лишь вторично стали обозначать камень вообще, а освободившееся место лексемы для кремня было занято в славянском более новым словом *kremy/-mene (образованным по той же модели, см. ЭССЯ, вып. 2, с. 121); кстати, местными диалектными образованиями оказываются слова со значением ‘кремень’ и в других индоевропейских языках.

Здесь мы сталкиваемся с явлением, которое требует осторожности, поскольку трудно однозначно трактовать словом *kremy/-mene . Более или менее уверенно можно утверждать, что вряд ли отсутствие общего, родового термина свидетельствует об отсутствии соответствующей реалии во внеязыковом плане культуры; перед нами один из случаев недостаточности терминологии и в целом — не прямолинейного языкового отражения действительности.

Индоевропеисты отмечают, что вообще нет индоевропейского названия врага, но мы сейчас, можем более или менее удовлетворительно истолковать эту пестроту и нестабильность обозначений врага в духе развернутых выше положений о маркированности, экспрессивности и известной неустойчивости этих частных импликаций базового значения ‘не свой, чужой’, знаменующих негативное самосознание.

Иначе обстоит дело в случае с отсутствием индоевропейского названия оружия вообще. Здесь суть, по-видимому, не в том, что постоянно совершенствовалось оружие-реалия [8, т. II, с. 739], да и сам процесс этого совершенствования был, кажется, наоборот, медленным и оружие тысячелетиями оставалось традиционным. Дело в том, что потребность в родовых терминах пришла далеко не сразу или вообще долго отсутствовала и нужды номинации и коммуникации вполне удовлетворяли атрибутивы ‘острое’, ‘колющее’, ‘режущее’. Но мы ещё вернемся ниже к этому принципиальному вопросу отнюдь не одних только терминов вооружения.

ЛИТЕРАТУРА

61. Scheiesnike г И. Die Schichten des urslavischen Wortschatzes // Anzeiger fur slavische Philologie. Bd. XV-XVI. 1984-1985. S. 77 и сл.

62. Gamkrelidze T.V. and Ivanov V.V. The Ancient Near East and the Indo-European question: temporal and territorial characteristics of Proto-Indo-European based on linguistic and historico-cultural data // The Journal of Indo-European studies. V. 13. Nos. 1-2. 1985.

63. Rowlett R.M. Archaeological evidence for early Indo-European chieftains // The Journal of Indo-European studies. V. 12. Nos. 3-4. 1984. Р. 193 и сл.

64. Трубачев О.Н. Следы язычества в славянской лексике. 1. trizna, 2. pěti. 3. kobь II ВСЯ 1959. Вып. 4. С. 135 и сл.

65. Rudnyćkyj J. Slavic terms for ‘god’ // Antiquitates Indogermanicae. Innsbruck, 1974. P. 111-112.

66. Трубачев O.H. Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология, 1965. М., 1967.

67. Коломиец В.Т. Названия дорог в индоевропейских языках // Этимология. 1984. М., 1986. С. 95 и сл.

68. Języki indoeuropejskie / Pod. red. L. Bednarczuka. W-wa, 1986. Т. I.

69. Трубачев O.H. Языкознание и этногенез славян. VI // ВЯ. 1985. № 5.

VI // ВЯ. 1985. № 5.

Далее… ГЛАВА 8. Этимология в реконструкции материальной и духовной культуры древних славян.

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории