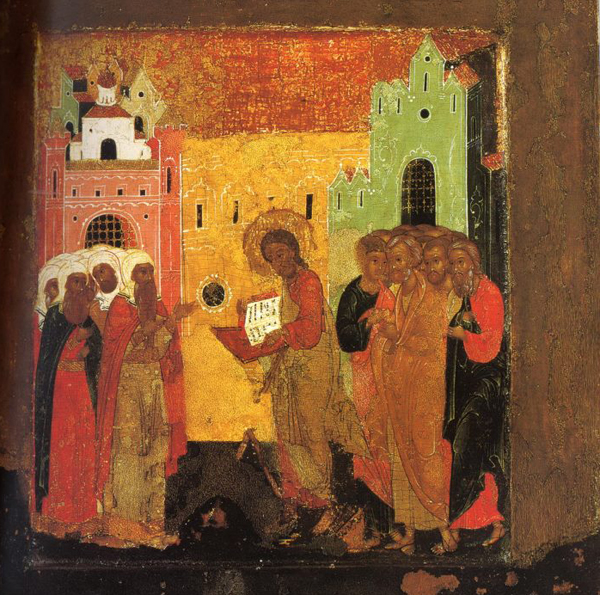

Индикт нового лета. Икона XVI–XVII веков.

Христианский новый год 2022 от Р.Х. (7531 от сотворения мира)

14 сентября (1 сентября по старому стилю) начинается Новый год по православному церковному календарю — 7531 год от сотворения мира или «от Адама». По православной традиции этот день называется началом инди́кта или Церковным Новолетием. Пожалуй, новолетие является самым незаметным православным праздником.

Традиция начинать учебный год 1 сентября также происходит от древних церковных обычаев празднования православного церковного Нового года, поскольку первые школы были церковно-приходскими, обучение в них начиналось с церковного нового года — с 1 сентября.

На I Вселенском соборе в Никее в 325 году были установлены основные правила церковного календаря — расчёт Пасхалии (даты Пасхи и подвижных праздников) и начало года 1 сентября. Святые отцы постановили праздновать день 1 сентября в память об окончательном утверждении христианской свободы: в сентябре 323 года император Константин одержал победу над соправителем Лицинием, который, несмотря на Миланский эдикт 313 года, продолжал преследовать христиан на Востоке империи.

Что такое инди́кт?

Инди́кт (от indico — объявляю, назначаю) в Римской империи называли порядковый номер года. Первоначально так обозначался финансовый год, период сбора налогов. Считается, что счёт 15-летними циклами появился в Римской империи; с такой периодичностью пересматривались налоговые списки.

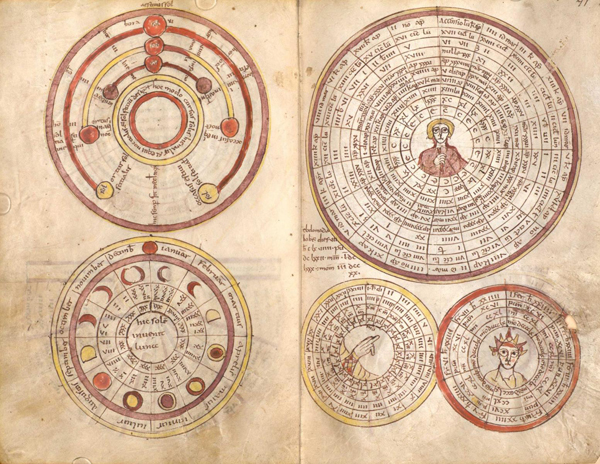

Изображение 19-летия метонического цикла в виде колеса с юлианской датой Пасхального Новолуния из рукописи 9 века, сделанной в аббатстве Св. Эммерама

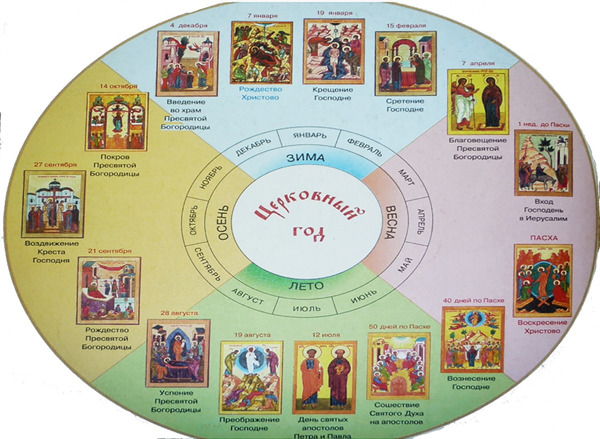

Церковный календарь и богослужебный круг

14 сентября (1 сентября по старому стилю), в день новолетия, начинается годовой круг церковных праздников. Всех желающих идти путем духовного совершенства Православная Церковь наставляет выверенной веками системой праздников и постов. Три круга богослужения — суточный, недельный и годовой — составляют суть церковного календаря. Внутри каждого круга вспоминается вся история мироздания, от сотворения мира до Второго пришествия Спасителя.

Церковный год начинается не 1 января (и даже не 14 января), а 1 сентября по юлианскому календарю, или 14 сентября «новому стилю» — по принятому теперь григорианскому календарю. Заканчивается Церковный год 31 августа (13 сентября по новому стилю).

Первый большой праздник церковного года — Рождество Богородицы (8/21 сентября), а последний — Успение Богородицы (15/28 августа), переход из временной жизни в вечную. Таким образом, год для православного христианина понимается не просто как промежуток времени, а наполняется глубоким духовным содержанием и смыслом, уподобляется всей жизни человеческой.

Хорошо, что именно на сентябрь выпадает индикт (Новолетие) — сезон урожая, когда всего вдоволь и даже с лихвой, тёплый и обыкновенно сытный сентябрь.

С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в Новолетие было воспоминание проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что Он пришёл «исцелять сокрушенных сердцем… проповедовать лето Господне благоприятное».

Традиции празднования Новолетия на Руси

После Крещения в 988 году (по Юлианскому календарю) Русь приняла и византийское летосчисление — от сотворения мира (+5509 лет). Однако, до XV века гражданский новый год на Руси начинался с 1 марта.

Только в 1492 году произошло слияние гражданского и церковного новолетия — началом года официально стало 1 сентября. На протяжении двух веков это был церковно-государственный праздник. В этот день совершалась особая праздничная служба — «чин летопроводства», во время которой епископ с процессией выходил на городскую площадь, где пелись праздничные песнопения, читался Апостол и Евангелие, а затем под пение тропаря праздника все шли в храм, где совершалась Божественная Литургия.

В этот день в Московском Кремле совершался первый в году царский богомольный выход. Эта традиция описана одним из отцов основателей Исторического музея И.Е. Забелиным.

На Соборной площади Московского Кремля выставляли огромный помост, который украшали разнообразными коврами и цветными или золочёными перилами.

Преподобный Симеон Столпник

Рядом с ним ставили ещё три небольших помоста, на которые клали Евангелие и икону Симеона Столпника. Далее из Успенского собора после торжественной службы выходил патриарх, а после него из Архангельского собора Московского Кремля – царь. Патриарх первым проходил на помост, за ним двигался царь. До этого момента рядом с помостом практически на всей площади выстраивались бояре, дворяне, приглашались даже иностранцы. Затем после торжественного богослужения патриарх спрашивал царя, как его здоровье, и царь отвечал:

«Божиею милостию и Пречистыя Богородицы и великих чудотворцев русских молитвами и твоим отца нашего и богомольца благословением дал Бог жив».

После царь и патриарх садились на подготовленные троны, и самый старейший боярин поздравлял с наступившим Новолетием сначала царя, затем патриарха. Также поступали и все светские сановники.

В конце все собравшиеся на площади кланялись царю, а царь кланялся самому народу, поздравляя друг друга с Новым годом. По свидетельству одного из очевидцев, «это была самая трогательная картина благоговейного почтения венценосцу». По окончании действа Государь, приложившись ко кресту и приняв благословение у патриарха, шествовал в церковь Благовещения к обедне или к себе в хоромы.

Вот как описывает праздник Новолетия в Москве на Соборной площади Кремля, итальянский путешественник XVI века Джованни Компани:

На площади воздвигается помост, на который поднимаются Митрополит и Великий князь и возвещают оттуда об окончании года. Митрополит, по обычаю, святит воду и этой водой кропит князя и стоящий вокруг народ, осеняя крестом как самого князя, так и его сыновей, молится об их долгой и счастливой жизни, а народ в это время громко кричит: «Великому Государю нашему и детям его многая лета!» При этом все радостно поздравляют друг друга, желая каждому долгой жизни.

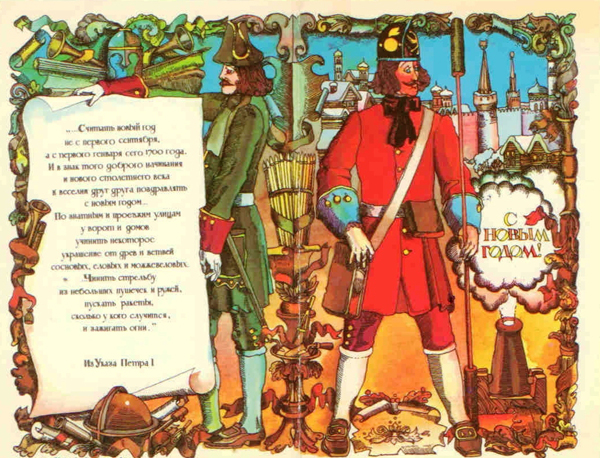

В начале XVIII века традиции, встреча и празднование Нового года кардинально изменились. Вы уже догадались, что связано это с именем первого российского императора – Петра I.

Прекращение совершения чина летопроводства (индикта) и празднование Церковного Новолетия связано с Указом Петра I о переносе начала гражданского нового года на 1 января. В Указе говорилось о том, что вслед за 31 декабря 7208 года от Сотворения мира, наступит 1 января 1700 года «от Рождества господа бога и спаса нашего Иисуса Христа».

В последний раз чин летопроводства (индикта) был совершён 1 сентября 1699 г. в присутствии Петра I, который, сидя на установленном на кремлевской соборной площади престоле в царской одежде, принимал от Патриарха благословение и поздравлял народ с новым годом.

Указом Петра I Россия в 1700 году перешла на юлианский календарь, который считал Солнечный или астрономический год продолжительностью 365 суток 5 часов 48 минут 46 секунд и Новый год с 1 января. Принятие Россией летосчисления по юлианскому календарю во многом облегчало торговые, культурные и научные связи с Европой, хотя во многих странах Европы в 16 -17 веках уже было принято летосчисление по григорианскому календарю.

Пётр I ввёл в России европейское летосчисление от Рождества Христова и перенёс гражданское новолетие на 1 января. Однако, 1 января 1700 г. церковное торжество ограничилось молебном после литургии, чин же летопроводства не совершался.

Церковное Новолетие осталось с 1 сентября, и отмечается только как церковный праздник, который сохранил старинное название «начало инди́кта». Гражданский Новый год отмечается теперь 1 января, а учебный год, как и в старину, начинается в сентябре.

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории