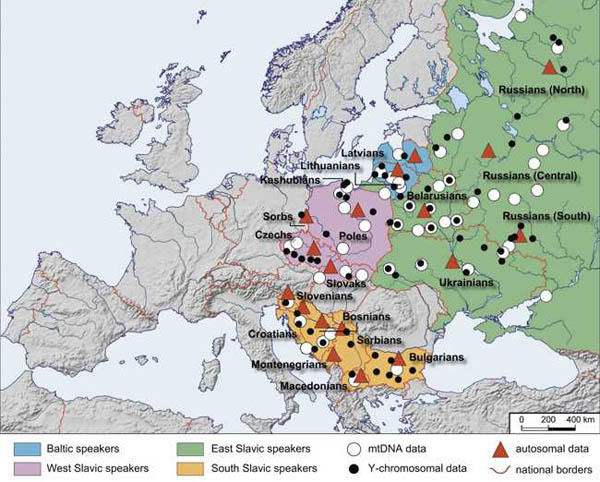

Распространение славянских языков в западной Европе

Николай Яковлевич Данилевский

Россия и Европа.

ГЛАВА XII. Восточный вопрос.

Бессилие дипломации. — Мнение историка Соловьева. — Никогда не было борьбы между Азией и Европой. — Древневосточный вопрос. — Македония. — Наследники Рима германцы, наследники Византии — славяне. — Синхронизмы, как признак разумности мироправления. — Свойства воды. — Синхронизм книгопечатания, взятия Константинополя и открытия Америки. — Различие религиозное. — Новый период восточного вопроса. — Магометанство. — Его смысл в истории. — Отношение Европы к туркам. — Польша. — Значение России. — Третий период восточного вопроса. Неясность целей России в отношении к Турции. — Необходимость соединения либеральной и национальной политики. — Значение освобождения крестьян для восточного вопроса. — Постепенное разъяснение восточного вопроса.

Глас Божий: «сбирайтесь на праведный суд,

Сбирайтесь к Востоку народы!«

И, слепо свершая назначенный труд,

Народы земными путями текут,

Спешат через бурные воды.

Хомяков.

Восточный вопрос не принадлежит к числу тех, которые подлежат решению дипломации. Мелкую текущую дребедень событий предоставляет история канцелярскому производству дипломации, но свои великие вселенские решения, которые становятся законом жизни народов на целые века, провозглашает она сама без всяких посредников, окруженная громами и молнией, как Саваоф с вершины Синая. Доказывать этого не надобно. Во всеобщем сознании важность, приписываемая восточному вопросу, такова, что никто и не думает втискивать его в узкие рамки дипломации, никому не приходит даже в голову предлагать конгресс для его решения; сама дипломация, берущаяся за многое, чувствует, что он ей не по плечу, и только старается отодвинуть самый приступ к его решению, чтобы дать время всём пользоваться настоящим перед страшным историческим кризисом, который на долгое время поглотит собою всё внимание, все усилия народов, отодвинув на задний план все другие дела и заботы. Действуя таким образом, она, конечно, исполняет свою обязанность, состоящую в том, чтобы по мере сил своих сглаживать пути исторического движения и если не предотвращать, то замедлять и ослаблять столкновения.

Это относительное бессилие дипломации, эта невозможность решать важнейшие международные вопросы путем мирных переговоров считается многими признаком несовершенства того состояния, в котором ещё находятся человеческие общества. Естественное и законное стремление к мирному развитию всё более и более привлекает симпатии народов к биржевому взгляду на политику. Но если бури и грозы необходимы в физическом порядке природы, то не менее необходимы и прямые столкновения народов, которые вырывают судьбы их из сферы тесных, узких рациональных взглядов политических личностей (по необходимости судящих о потребностях исторического движения с точки зрения интересов минуты, при весьма неполном понимании его сущности) и передают всё руководству исторического Промысла, правящего миром.

Если бы великие вопросы, служившие причиною самых тяжёлых, самых бурных исторических кризисов, решались путём переговоров, с точки зрения самых искусных, самых тонких политиков и дипломатов своего времени, как были бы жалки исторические результаты этих благонамеренных усилий, которые, при всей их благонамеренности, при всей человеческой мудрости, ими руководящей, не могли же бы предугадывать потребностей будущего, не могли бы оценить плодотворного влияния таких событий, которые с точки зрения своего времени нередко считались и должны были считаться вредными и гибельными. В том, что мировые решения судеб человечества почти совершенно не зависят от влияния узкой и мелкой политической мудрости деятелей, современных каждому великому историческому перевороту, следует видеть один из самых благодетельных законов, управляющих историческим движением.

Но если восточный вопрос, по всеобщему сознанию, перерастает размеры вопроса дипломатического, то, с другой стороны, не правы и те, которые, через меру расширяя его пределы, тем самым лишают его глубины исторического содержания. Говоря это, я имею в виду мнение, выраженное нашим известным историком Соловьевым, который видит в восточном вопросе один из фазисов исконной борьбы между Европой и Азией, из которых первая олицетворяет собою благотворное и животворное влияние моря, а вторая — мертвящее влияние степи, и обе суть как бы исторические Ормузд и Ариман, борьба между которыми составляет существенное содержание истории. Для применения этого взгляда к восточному вопросу понадобились, конечно, измена Ормузда-Европы своим собственным целям, повторение в обширнейшем размере измены Спарты общему делу Греции, которая привела к Анталкидову миру[1].

Мнение это, кажется мне, не составляет исключительного взгляда г. профессора Соловьева: оно с большею или меньшею полнотою и отчётливостью разделяется теми, которые желают примирить самобытную историческую роль России и Славянства с их европейским характером, в противовес коренному различию между интересами славянского и романо-германского мира, в противность с самим сознанием Европы, проявляющимся в слове и в деле, в тесном и единственно точном значении этого слова. Против этого взгляда, кажется мне, можно привести несколько совершенно неопровержимых доводов:

1. Борьбы между Европой и Азией никогда не существовало, да и существовать не могло, потому что Европа, а ещё более Азия никогда не сознавали себя чем-либо целым, могущим вступать в борьбу, как, однако же, сознавали себя не только борющиеся между собою государства, но и целые группы государств и народов, связанных между собою политическим и культурно-историческим единством.

2. Никогда не было войны, в которой бы, даже случайно и бессознательно, всё народы Европы ополчались против всех народов Азии — или наоборот.

3. Европа и Азия суть: или понятия географические, или понятия этнографические, или понятия культурно-исторические. Как понятия географические, и притом весьма неестественные, они ни в какую борьбу между собою вступать не могли. Как понятия этнографические, они могли бы соответствовать только — Европа племени арийскому, а Азия племенам семитическому, туранскому и другим. Но, не говоря уже о том, что энтографическое деление не совпадает с делением географическим, как ни расширяй и ни суживай этого последнего, при этнографическом смысле понятий Европа и Азия пришлось бы видеть в одном и том же племени то Европу, то Азию, смотря по тому, с кем пришлось бы ему бороться. Так, если принять племя иранское за представителя Азии при борьбе его с Грецией, то пришлось бы видеть в нём представителя Европы при борьбе с тураном и со скифами, истинными представителями степи. Как понятия культурно-исторические, Европа, в выше обозначенных нами пределах, с которыми едва ли согласен автор разбираемого теперь мнения, действительно составляет самостоятельное, культурно-историческое целое, но зато Азия ничему подобному не соответствует, никакого единства не имеет и, следовательно, ни в какую борьбу с Европою вступать не может. Борьба должна происходить с каким-либо более определенным противником.

4. Многие войны, которые по их географическому характеру пришлось бы причислить к числу проявлений борьбы между Европой и Азией, в других отношениях ничем не отличаются от многих других войн, веденных как народами Европы между собою, так и народами Азии между собою же. Это сделается до очевидности ясным, если беспристрастно рассмотреть те примеры, которые приводит г-н. Соловьев в подтверждение своей мысли о борьбе между Европой и Азией, между влияниями моря и степи.

Греки против персов

Первый выставляемый им пример войны, с лишком 200 лет почти беспрерывно продолжавшейся между греками и персами, ещё довольно хорошо подходит под общее приятие борьбы между Европой и Азией, если отвлечься от того, что это выражение есть не более как метафора, по которой часть принимается за целое, и что часть Азии, в географическом смысле, именно малоазиатские греческие колонии, была на стороне Европы. Но, чтобы этот единичный пример борьбы между Азией и Европой заставить повториться в другой великой исторической борьбе, пришлось вопреки географии причислить Карфаген к Азии. Если считать его Азией, потому что он финикийского происхождения, то и Рим явится точно такою же Азией вследствие арийского, т. е. азиатского, происхождения италийских племён. Но ежели влияние степи составляет историческую характеристику Азии в её борьбе с Европой представительницей влияния моря, то ведь, несмотря на соседство с Сагарою, представителем моря, то Европою, явится Карфаген, а не Рим.

После Пунических войн римляне действительно ведут целый ряд войн с государствами, расположенными в Азии; но эти государства, по основному в них культурному элементу, были государствами эллинскими, следовательно, европейскими, и борьба с ними есть борьба Европы против Европы же, а никак не против Азии. Таким образом, изо всех войн Рима только войны с парфянами соединяют в себе все необходимые качества, дабы считаться борьбою Европы с Азией. Но эти войны были, как известно, событиями весьма второстепенной исторической важности, не имевшими решительного влияния ни на судьбы Римского, ни на судьбы Парфянского государства.

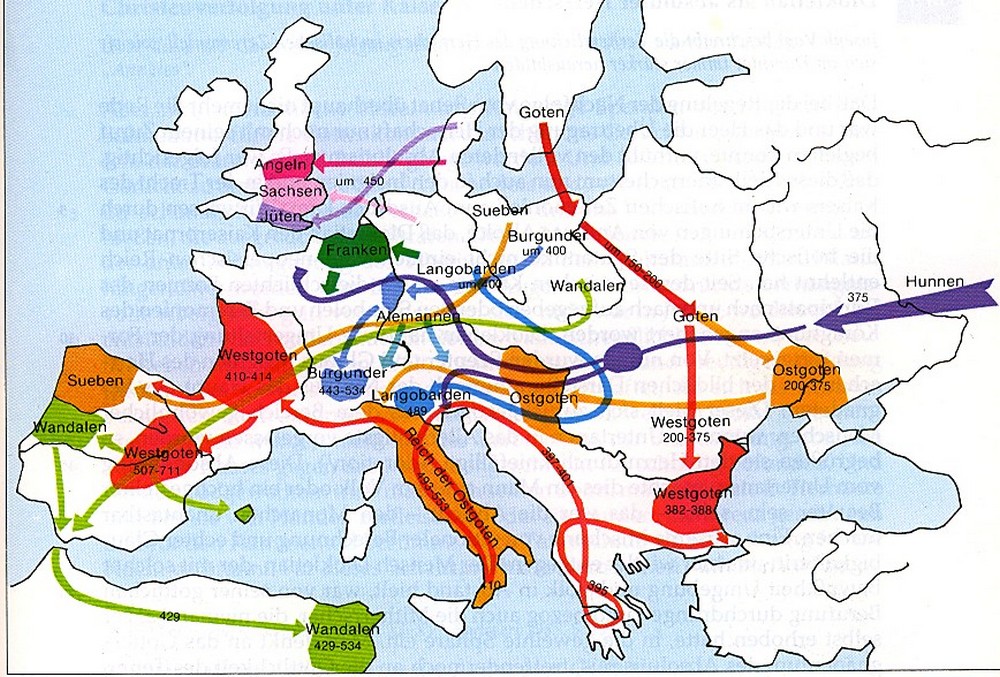

Великое Переселение Народов — 5 век

Наступает великое время переселения народов, и если Риму приходится бороться и с выходцами Азии: гуннами, аварами и т. д., то, с другой стороны, главными противниками его являются народы германские, т. е. европейские же. Правда, что в магометанском движении аравитяне являются истинными представителями степи и борются с Европой, но они точно так же борются и с Африкой, и с Азией — и враждебность их к Европе имеет тот же характер, как и враждебность к Персии, с тою лишь разницей, что первая оказалась посильнее последней и не так-то легко было с нею справиться.

5. Наконец, если бы восточный вопрос был действительно одним из фазисов борьбы между Европой и Азией, то об нём и говорить бы не стоило, ибо не только та небольшая часть Азии, Малоазийский полуостров, принадлежащий Турции, но даже и весь этот огромный материк не мог бы противопоставить никакого серьезного сопротивления не только дружному напору Европы, но даже одному могущественному европейскому государству, как это доказывается действиями России в Персии и в Туркестане, Англии — в Индии, Англии и Франции — в Китае.

Общей неверности взгляда на восточный вопрос не поможет и сравнение действий романо-германской Европы с действиями Спарты во времена Анталкидова мира. Там Спарта, изменяя общему греческому делу, просит помощи у персов и, одержав при их помощи победу над Афинами, содействует заключению постыдного мира. Здесь никем не угрожаемая Европа сама предлагает и оказывает помощь бессильной Турции — для угнетения подвластных ей христиан. Там измена Спарты есть исключение из общего характера деятельности греков в их борьбе с персами, измена, которую Спарта сама же старается загладить походом Агезилая в Малую Азию; здесь Европа остаётся верной общему характеру своего образа действий с самого начала своей исторической деятельности, и как он ни противен справедливости, не заслуживает названия измены. Изменою явился бы он только тогда, когда Европа признавала бы Славянство и Россию своими существенными составными частями; но так как она никогда этого не делала, то из одинаково чуждых ей элементов — славянско-христианского и турецко-магометанского — может обращать своё покровительство на тот, который считает себе более близким, и избирать наиболее выгодный для себя образ действий, не заслуживая ещё упрека в измене.

Все эти аномалии и противоречия устраняются сами собою, если распределить исторические явления, вместо искусственного подведения их под общую категорию борьбы между Европой и Азией, сообразно с требованиями естественной группировки исторических событий по культурно-историческим типам. Тогда окажется, что народы, принадлежащие к одному культурно-историческому типу, имеют естественную наклонность расширять своё влияние и свою деятельность, насколько хватит сил и средств, так же это делает и всякий отдельный человек. Это естественное честолюбие приводит в столкновение народы одного культурного типа с народами другого, независимо оттого, совпадают ли их границы с отчасти произвольно проведенными географическими границами частей света или нет.

Первый случаи неправильно обобщён и ведёт к понятию о мнимой борьбе между Европой и Азией — вместо действительной борьбы, происходившей между типами эллинским и иранским, римским и древне семитским, римским и эллинским, римским и германским, наконец, романо-германским и славянским.

Эта романо-германская борьба со славянским и составляет то, что известно под именем восточного вопроса, который, есть продолжение древневосточного вопроса, заключавшегося в борьбе римского типа с греческим. Эту-то двойственную борьбу, продолжавшуюся две тысячи лет и предстоит нам рассмотреть в беглом очерке, чтобы получить ясное понятие об истории восточного вопроса, об его сущности, исторической важности и единственно возможном окончательном решении.

Народы эллинского культурно-исторического типа, столь богато одаренные во многих отношениях, имели, однако же, один существенный недостаток, именно: им недоставало политического смысла, которым был одарен в высшей степени народ римский. Греки, отразив при помощи патриотического энтузиазма, нашествие персов, истощали себя в бесполезной междоусобной борьбе, потому что не могли отыскать политической формы для взаимной между собою связи, которая соответствовала бы отношению между силами политических единиц, на которые они распались. Эта искомая форма была та, которая известна ныне под именем политического равновесия. Вместо того самые сильные из греческих государств (сначала Спарта и Афины, а потом и Фивы) стремились к исключительной гегемонии, для которой ни одно из них не имело достаточно сил. В течение большей части времени самобытного существования греческой федерации, или политической системы греческих государств, существовал дуализм — сначала Спарты и Афин, а потом Спарты и Фив. Дуализм же есть не более как временное перемирие стремящихся к исключительному господству государств и ничего прочного создать не может. В это бедственное время междоусобий греческий народ ещё не окончил великих задач, возложенных на него историей. Искусство и философия произвели уже лучшие плоды свои, но ещё не закончили цикла своего развития; впереди же предстояло ещё положить основания науки и применить философию, в открытии человечеству религиозной истины, создать христианскую догматику. Греция теряла уже свои политические силы, прежде чем её гений исчерпал своё содержание.

Филипп II Македонский, отец Александра III Великого

Тогда в стране, соседней Греции, населенной греческим же или воспринявшими греческую культуру племенем, которое не принимало участия в общей жизни Греции, явился гениальный муж — Филипп II Македонский (359—336 до н. э.) , который имел и силы, и желание, и умение восполнить недостаток политического смысла греков. Лучший и благороднейший из греков того времени — Фокион — понимал, что подчинение Филиппу составляет единственное средство спасения от внутренних смут, единственное средство сохранить и обеспечить самобытность Греции. Точно так же, как например, в наше время просвещеннейшие умы в Италии поняли необходимость подчинения Виктору Эммануилу, а лучшие умы Германии-подчинения Пруссии. Но не так думали близорукие демократы во главе с Демосфеном. Филипп Македонский сломил их сопротивление. Греции было придано то единство, которого ей недоставало. Молодые, бодрые, но еще грубые народы Балканского полуострова, среди них и славяне были подчинены до самого Дуная власти македонского славянина Филиппа.

С этими силами думал он предпринять войну против персов — наследственного врага Греции. Зная характер Филиппа, вместе пылкий и благоразумный, решительный и осторожный, нельзя думать, чтобы в его руках азиатский поход выродился в культуртрегерское предприятие, не знавшее ни меры, ни границ, которое стремился совершить его блистательный сын македонского народа. Филипп, вероятно, не простёр бы своих завоеваний далее малоазийского полуострова и сирийского прибрежья. В этом виде Греко-Македонское государство, приблизительно в границах, которые занимала впоследствии Византийская империя, заключало бы все условия внутренней силы: просвещение Греции, военное искусство Македонии, огромные силы молодых, бодрых народов Фракии, Эпира, Мизии и Иллирии, богатства Сирии и Малой Азии, в которой греческая культура имела уже значительное преобладание.

Такое Греческое государство заключало бы в себе все необходимые силы и возможности для успешного сопротивления даже сокрушительной силе римского оружия. Филипп мог бы положить твёрдые начала политической самобытности Эллинского государства на будущие века — и древний восточный вопрос был бы решён в справедливом и истинно полезном для человечества смысле.

Александр III Великий

Но блистательный гений Александра Македонского (356 -323 г.г. до н.э.), не знавший предела и меры своей политической фантазии, лишил начатое отцом его здание настоящего центра тяжести. Эллинское просвещение и македонская сила, рассеявшись по необъятным пространствам Востока, не имели сил, достаточной сосредоточенности и устойчивости, чтобы противиться всем элементам разложения, распространенным от Дуная до Инда, которые, со смертью завоевателя, разрушили его здание. Остатки греческого государства на Малоазийском полуострове возвратились к своему иранскому типу развития, на Пелопонесском полуострове подпали под власть Рима, который употребил столько же столетий для сооружения всемирной монархии, сколько Александром было употреблено годов.

Однако, великие исторические мысли не пропадают. Если человек, употребляя данную ему долю свободы не соответственно с общим, непонятным ему историческим планом событий, начертанным рукою Промысла, может замедлить его выполнение и временно исказить его линии, план этот всё-таки довершается, хотя и иными, более окольными путями.

Одна из неоконченных задач греческой жизни, закладка фундамента науки, совершилась в одном из осколков Александрова государственного здания, под эгидою науколюбивых Птоломеев[2], судьбы Греции всё ещё не были завершены. И вот, шесть с половиною веков спустя после Филиппа, вступает на римский престол император, родственный ему по характеру и качествам ума.

Константин Великий (272 -337 н.э.), так же вместе пылкий и сдержанный, решительный и осторожный, в 330 году н.э. переносит столицу на берега Босфора, и на месте маленького городка Византий вырос Константинополь, положивший основание Новогреческой монархии, в которой завершилась культурная жизнь греческого народа применением философского мышления к установлению православной догматики и эллинской художественности — к установлению форм православного богослужения.

Рим и Византия уже изжили свои творческие силы и должны были передать своё наследие новым народам. Наследниками Рима явились германцы, наследниками Византии — славяне; и в этих народах должна была ожить вековая борьба, которая велась всяким оружием между Грецией и Римом.

Передача наследия совершилась также различным образом. 4 сентября 476 года Западная Римская империя прекратила своё существование. Германцы заняли самую область римской культуры и вошли в теснейшее соединение с побежденными и тем быстро развили свою государственность. Славяне долгое ещё время оставались на племенной ступени развития, и влияние на них Греции было только индуктивное, весьма постепенно и в гораздо меньшей полноте им передаваемое.

Карл Великий Король франков

С небольшим через триста лет после падения Рима окончился в главных чертах этнографический процесс образования новых романо-германских народов, и король франков Карл Великий (748 — 814 г.г. н.э.) соединил их в одно государственное тело, с этого времени всегда сохранявшее, в той или в другой части своей, сильную политическую жизнь. Однако, оба готовившиеся вступить в борьбу исторические племени были ещё соединены общим просветительным началом — единою вселенскою православною церковью. Для усиления противоположности между ними и эта связь должна была порваться.

Карл Великий не только положил первые основы европейской государственности, но и положил начало отпадения Запада от вселенского единства, и начало той религиозной розни, которая доселе отделяет мир романо-германский от мира славяно-греческого.

Здесь встречаем мы один из тех великих примеров исторического синхронизма, которые всего очевиднее и поразительнее указывают на разумность проявляющегося в истории мироправления. Исследуя явления природы или истории, мы постепенно восходим от фактов частных к более общим, которые и суть причины первых. Частные явления представляются нам в виде сходящихся лучей, которые все сходятся к некоторым центральным точкам, в свою очередь соединяющимся с другими центрами высшего порядка и т, д. Это отнесение частностей к более общему началу и считаем мы объяснением явлений, к которому наш ум неудержимо стремится. Идя таким путём восхождения от частного к общему, мы доходим до некоторых общих категорий явлений,категорий, которые, однако, не только остаются между собою в раздельности, но по отношению к которым дальнейшее восхождение к одной общей реальной причине даже вовсе и не мыслимо. Остановиться на этой раздельности мы не можем, и нам остаётся лишь или оставаться упрямо глухими к неизбежным требованиям дальнейшего единства, отрицать его, прибегая к учению о случайности, или признать необходимость единства идеального, в котором и сходятся эти различные категории явлений, не имеющие уже общей реальной причины.

Возьмём несколько примеров. Все тела, охлаждаясь, сжимаются и плотнеют. Исключение из этого составляет вода; плотнея до 3,12° Реомюра, она расширяется при дальнейшем охлаждении до своего замерзания, так что лёд плавает на поверхности воды. От этого реки и озера не замерзают до дна и органическая жизнь становится возможною. Конечно, такое свойство воды не составляет чуда в тесном смысле этого слова и, вероятно, объясняется особенностями кристаллизации этого тела; но спрашивается: почему же эта особенность пала именно на воду? Общая реальная причина, из которой как необходимые следствия проистекали бы и кристаллизационные особенности воды, и необходимость не другой какой-либо жидкости, а именно воды для органической жизни планеты, и всеобщность её распространения, совершенно немыслима; следовательно, остаётся или признать это за случайность, или возвести эти явления различных категорий к общему идеальному центру, т. е. к разумности мироустройства и миропорядка. Я так же не вижу, почему бы это значение ослаблялось тем фактом, что не одна вода обладает упомянутым свойством, но ещё и расплавленное серебро.

Цветки в некоторых семействах растений так устроены, что непосредственное оплодотворение их цветочною пылью совершенно невозможно. В этих растениях есть вместилища сладкого сока, служащего питанием для некоторых насекомых, добраться до которого им иначе нельзя, как приподняв клапанцы, ограждающие пыльники; оплодотворяющая пыль пристает к волосикам, покрывающим тело насекомых, и потом так же невольно отлагается на рыльцах других цветков и тем оплодотворяет их. Но чем обусловливается необходимость этой взаимной связи органов, это совершенно неизвестно. Со всем тем весьма естественно предполагать, что реальная причина этой связи существует и эти особенности упомянутого устройства цветков находятся в необходимой связи со всею организацией снабженных ими растений. В чем же заключается причина этого гармонического соотношения между инстинктами и устройством насекомых и между устройством цветков? Для этого опять, как и для особенности кристаллизации воды, мыслима только причина идеальная.

Совершенно к таким же заключениям ведёт синхронизм многих исторических событий, синхронизм, без которого эти события сами по себе потеряли бы большую часть своего значения. Возьмём самый известный пример. Открытие книгопечатания Иоганном Гутенбергом в 1440 году, взятие Константинополя турками 1453 году и открытие Америки Колумбом 12 октября 1492 года, почти одновременно случившиеся, имели в своём общем влиянии такую важность, что она была сочтена достаточною для разграничения великих отделов жизни человечества; и хотя такое понятие о них несогласно с требованиями здравых правил исторической системы, но совокупность этих событий делит на два существенно различные периода если и не историю вообще, то историю романо-германского культурного типа. Самую значительную долю силы и значения придаёт этим событиям именно их совокупность, их воздействие друг на друга, в несчётное число раз усилившее влияние каждого из них на развитие просвещения, на расширение деятельности европейских народов.

Книгопечатанию, без распространения бежавшими из отечества греками сокровищ древнего знания, пришлось бы заниматься размножением католических требников и молитвенников так же точно, как греческим учёным, рассеявшимся по всей Европе, пришлось бы, вероятно, без помощи книгопечатания заглохнуть в общей массе европейского невежества, как потонули остатки римского просвещения в нахлынувшем на них варварстве.

Без открытия Америки — и книгопечатание, и рассеяние греков по Европе привели бы к чисто подражательной цивилизации, которая пробавлялась бы грамматическими и иными глоссами и комментариями на древних авторов. Явления, к которым мы с детства привыкли, не возбуждают нашего внимания, не составляют для нас задач и вопросов, а кажутся сами по себе уже понятными. Только гений или ум направленный развитою наукою могут отрешиться от этого притупляющего влияния ежедневности. Своеобразность тропической американской природы, напротив того, не могла не возбудить самодеятельности в умах. Горы, реки, воздушные процессы, растения, животные, люди — всё было в Америке ново и не могло не возбудить любознательности и пытливости. С другой же стороны, Аристотель, Феофраст, Диоскорид, Плиний не могли уже оказать никакой пользы при решении задач и вопросов, на каждом шагу представлявшихся в Америке. От комментариев на них необходимо надо было перейти к самостоятельным наблюдениям и изысканиям.

Мне думается, что одну из главных причин того направления, которое получила наука в романо-германском мире, направления, состоящего в исследовании природы, должно искать в том обстоятельстве, что в самом начале культурного развития Европы внимание деятелей её было обращено к Америке, поразительными явлениями американской природы на наблюдение и изучение природы вообще, и таким образом возбудилась самодеятельность в пробуждавшихся умах.

Если бы открытия в Новом Мире не распространялись путём книгопечатания в массе публики, а составляли достояние немногих, то они не могли бы никогда достигнуть общего влияния на направление пробуждавшейся цивилизационной деятельности. Так же точно без научной подготовки, сообщенной распространением классического образования, Америка представила бы лишь несколько курьезных явлений, которые, пав на необработанную почву, не возбудили бы никакой умственной жизни.

Конечно, каждому из этих трёх событий, положивших начало новому повороту в жизни Европы, можно найти весьма удовлетворительное объяснение. Однако, чем объяснить их одновременность, составляющую главное условие их образовательной силы? Где лежит тот общий корень, коего следствиями были бы не только изобретение книгопечатания, взятие Константинополя и открытие Америки, но в котором заключалась бы и та мера толчка, сообщенного историческому движению, вследствие которого явления, принадлежащие к столь различным категориям, достигли бы своего осуществления в один и тот же исторический момент? Очевидно, что его нельзя искать ни в каком реальном событии прошедших времен, ни в каких зачатках нравственных и материальных условий, лежащих в основании исторической жизни народов. Где та сила, которая привела алтайских дикарей на берега Босфора как раз в то самое время, когда пытливость немецких изобретателей отыскала тайну сопоставления подвижных букв и когда соперничество между Испанией и Португалией в морских предприятиях доставило благосклонный прием смелой мысли генуэзского моряка? Причины синхронной связи столь разнородных событий нельзя, конечно, надеяться отыскать ближе, чем в самом том плане миро-державного Промысла, по которому развивается историческая жизнь человечества.

В половине VIII века ко всем различиям германо-романского и греко-славянского мира присоединяется ещё различие религиозное, через отделение римской церкви от вселенского православия. В то же время вооружаются славянские народы духовным оружием — самобытною письменностью, которая даёт им средство для ограждения и охранения от религиозного честолюбия Запада своих народных начал. В материальном отношении славянские народы, ещё по большей части не вышедшие из племенного периода развития, конечно, не могли противопоставить серьезного препятствия Западу, уже облеченному Карлом в броню государственности; но в то же знаменательное время закладывается на дальнем Северо-Востоке запас государственной силы, на который могли бы опереться западные славяне, когда их собственные силы уже истощаются в борьбе, когда все внешние вспомогательные средства, которыми до времени будет охранять их история, потеряют своё охранительное свойство.

Этим временем оканчивается первый период восточного вопроса — период закладки и подготовки. Он длится от времени Филиппа Македонского до Карла Великого, до разделения церквей, до славянской проповеди св. Кирилла и Мефодия, до основания Русского государства. В этот период Филипп, побуждаемый пророческим инстинктом, стремится обеспечить самобытность политической судьбы греческого народа и греческой культуры; Константин Великий приводит в исполнение неудавшуюся попытку Филиппа в создании сильного греческого государства, когда уже иссякли жизненные силы и Греции и Рима. Наследие их переходит к двум различным племенам славянскому и германскому, к этнографическому различию которых присоединяется различие в самом способе передачи унаследованной ими культуры и, наконец, различие вероисповедное.

С началом нового периода восточного вопроса начинается и борьба между миром романо-германским и миром греко-славянским, борьба всяким — и духовным, и материальным оружием. Борьба неравная, в которой противниками являются, с одной стороны, бодрый, свежий, честолюбивый юноша, соединяющий в себе и молодую силу племени Карла, только что выступившего на историческое поприще, и силу государственного устройства; с другой же — дряхлый старец (Византия) и славянский ребёнок (Россия), не вышедший ещё из тесного круга племенного быта. Могло ли быть сомнение в результатах борьбы?

С самого начала иллирийские славяне, жители восточных отрогов Альп, северного Адриатического прибрежья, попадают уже в вассальное отношение к Франкской монархии. Упорнее, в течение нескольких веков, длится борьба на севере; но зато она и оканчивается не только полным политическим подчинением, но и совершенным почти уничтожением и онемечиванием славян полабских и поморских. В центральной Европе победоносно противится германскому напору Святополк Моравский и, что гораздо важнее, он призывает к себе на помощь и духовное оружие, которое приносится ему из православной Византии славянскими первоучителями[3]. Нашествие мадьяр сокрушает силу славянского государя. Однако несправедливо, кажется, было бы видеть в мадьярском вторжении (принесшем немало вреда общеславянскому делу впоследствии) главную причину, надломившую славянскую силу в странах среднего Дуная. Ещё до вторжения угров усилиями немецкого духовенства удалось лишить Моравское государство его духовной самостоятельности. Мефодий и ученики его принуждены были оставить Моравию и Паннонию и искать убежища в Болгарии вследствие козней епископов Зальцбургского и Пасавского, завладевших умом престарелого славянского князя. Без духовной же опоры латинизация и онемечение западных славян было неизбежно. Может быть даже, что нашествие венгров отвратило это событие, удержав Германию от систематического напора на славян моравских и паннонских, и тем предохранило их от участи северных братьев.

В окруженной горами Чехии долее сохранилась славянская самобытность, но и она подчинилась латинству и вступила в вассальные отношения к Германской империи. Только память православия жила в ней сильнее, чем в других западно-славянских странах, и она-то прорвалась с неудержимою силою в славной Гуситской борьбе, которая, надолго закалив в чехах их народные начала, дала им возможность вновь воскреснуть после полного наружного подавления.

Напротив того, Польша, хотя и осталась материально независимою от немецкого владычества, одна из всех славянских стран приняла без борьбы западные религиозные начала и усвоила их себе, а потому и была в течение большей части своей истории не только бесполезным, но и вредным членом славянской семьи, изменившим общим славянским началам, стремившимся распространить, насилием и соблазном, враждебный славянскому миру католический и шляхетско-аристократический принцип в самую глубь России.

Итак, на всем протяжении от Адриатического моря и среднего Дуная до берегов Балтийского моря и от Лабы до Двины и Днепра — напор мира германского на славянский, латинского католицизма на православие, ознаменовался более или менее полным успехом. К счастью, дела шли иначе на Юго-Востоке, в пределах нынешней Турецкой империи.

Здесь встречаемся мы с загадочным явлением магометанства. Оно совершило уже теперь весь цикл своего развития и, без всякого сомнения, находится уже в периоде совершенного изнеможения и разложения. Смысл его, общая его идея, как явления совершенно уже законченного, от которого ничего нового уже ожидать нельзя, совершенно понятны. С общей идеей, с смыслом исторического факта, я не соединяю никакого мистического представления, а разумею под этим именем только тот самый общий результат, в котором сосредоточивается самый существенный факт, точно так же, как под общею идеей целого ряда естественных явлений разумеется тот закон природы, который все их в себе содержит.

Заключается ли этот общий смысл магометанства в том религиозном прогрессе, который оно заставило сделать человечество? Но оно явилось шесть веков спустя после того, как абсолютная и вселенская религиозная истина была уже открыта. Какой же смысл могло иметь мусульманское учение после христианства? Некоторые утверждают, что оно составляет форму религиозного сознания, хотя и уступающую высотою своего учения христианству, но зато лучше применимую к одаренным пылкими страстями народам Востока. Не останавливаясь на том, что такое понятие несообразно с достоинством христианства, имеющим характер истины вселенской, применимой ко всем векам и ко всем народам, мы видим, что такому взгляду противоречит история. Христианство получило своё начало на том же самом Востоке, по которому разлилось учение Магометанство, и на нём распространилось с величайшим успехом.

Сирия, Малая Азия, Египет, Африка произвели величайших мыслителей и величайших подвижников христианства. Здесь сосредоточилось все умственное движение его, здесь происходили и главнейшие уклонения от христианской истины; здесь же и восстановливалась она торжественным голосом вселенских соборов. Здесь родились и действовали: Ориген, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Иоанн Златоустый, Кирилл Александрийский, Киприан Карфагенский, Августин Иппонский[4]. Здесь пустыни Фиваиды представили миру высшие образцы самой строгой жизни, самого высокого христианского самоотречения[5]. Каким же образом страны, где достигло христианство такого распространения и такого процветания, могли чувствовать потребность в учении, менее высоком, более потакавшем чувственным стремлениям человеческой природы?

Главным поприщем жизни и деятельности магометанства были не страны, населенные язычниками, для грубости которых учение Христово было бы слишком высоко, а страны, давно уже просвещенные этим учением, воспринявшие его и принесшие плоды, никак не менее обильные и не менее совершенные, чем страны, лежащие под более суровым небом или в более умеренном климате.

Не основательнее и то мнение, которое видит в магометанстве учение, более простое для понимания и более легкое для исполнения и поэтому долженствующее будто бы служить подготовительною ступенью для воспринятая христианства. Факты говорят совершенно противное. Народы, принявшие ислам, окостеневают в нём, и между тем как пред силою христианского убеждения пало язычество Греции и Рима, мало-помалу начинало расшатываться огнепоклонничество персов; между тем как христианством было побеждено грубое язычество германских и славянских народов и теперь беспрестанно побеждается ещё более грубое язычество дикарей Азии, Африки, Америки и Австралии; между тем как христианство находило себе многочисленных последователей в Китае и Японии, магометанство нигде не поддается влиянию христианства. Магометанство составляет препятствие к распространению христианства, а не подготовку к его принятию. Итак, с точки зрения религиозной учение арабского пророка есть очевидный шаг назад — необъяснимая историческая аномалия.

Выкупается ли ислам богатыми проявлениями других сторон человеческой цивилизации? И на это придётся отвечать отрицательно. Один из народов, принявших ислам, первоначальный распространитель его, отличался любовью к науке и просвещению. Но что же, однако, произвёл он? Он сохранил в переводе, большею частью искаженном, некоторые творения греческих философов и ученых, но они гораздо лучше и полнее сохранились бы, если бы страны, отвоеванные арабами, продолжали составлять часть Греческой империи. Арабы сообщили также Европе некоторые открытия и изобретения Китая и Индии, но и в этом отношении заслуга их имеет совершенно отрицательный характер. Заняв промежуточные страны, сделав их недоступными европейцам, арабы составили преграду не столь непреодолимую, завесу не столь непроницаемую, как, вероятно, сделали бы это племена монгольские или татарские.Ежели бы исламские страны, отделяющие Запад от Крайнего Востока, хранившего плоды древнейшей культуры, продолжали быть странами христианства и греческой образованности, хотя и склонявшейся уже к своему упадку, не сделала ли бы, того же самого торговая предприимчивость Венеции, Генуи и других итальянских республик?

Что касается искусства, то религия Магомета была прямо ему враждебна. Только в архитектуре представили магометанские народы изящные образцы.

Неужели мечети Каира и Дамаска, узорчатые мраморы Альгамбры[6] заключают в себе истинный смысл и значение магометанского движения, выкупают собой реки пролитой им крови, груды пепла, развалин и вековое варварство, которыми оно ознаменовалось? Удовлетворился ли бы наш ум, если бы результаты наплыва варваров на образованные страны греко-римского мира ограничивались готическими соборами, зубчатыми стенами и башнями средневековых замков?

Сколько бы мы ни искали, мы не отыщем оправдания магометанства во внутренних, культурных результатах сообщенного им движения. С этой точки зрения оно всегда будет представляться загадочным, непонятным шагом истории. Не находя оправдания этому историческому явлению в его положительных, самостоятельных результатах, приходится отыскивать его во внешних, служебных отношениях к чужим, посторонним целям. И действительно, мы видим, что общий существеный результат всей истории магометанства состоит в отпоре, данном им стремлению германо-романского мира на Восток, стремлению, которое ещё до сих пор живо в народах Европы и которое составляет необходимую принадлежность той экспансивной силы, того естественного честолюбия, которым бывает одарен всякий живучий культурно-исторический тип, стремящийся наложить печать свою на все его окружающее. Это честолюбие привело греков на берега Инда и на устье Днепра, Дона и Кубани. Оно вело и римские орлы на берега Атлантического океана и в месопотамскую равнину, в леса Германии и нумидийские степи.

Общая идея, существенный смысл магометанства заключается в той невольной и бессознательной услуге, которую оно оказало православию и славянству, оградив православие от напора латинства, спасши славянство от поглощения его романо-германством в то время, когда прямые и естественные защитники их лежали на одре дряхлости (Византия) или в пелёнках детства (Русь). Магометанство совершило это бессознательно, и тем сохранило зародыш новой православной жизни, нового славянского типа развития, сохранило еще одну черту разнообразия в общей жизни человечества, которым, казалось, предстояло быть задавленными и заглушенными могучим ростом романо-германской Европы. Эту мысль относительно православия выразил, в начале греческого восстания[7]) константинопольский патриарх Анфимий:

«Провидение избрало владычество османов для замещения поколебавшейся в православии Византийской империи[8] (собственно, надо бы сказать императорства) как защиту против западной ереси».

Мысль эта кажется дикою немецкому историку Гервинусу, у которого я заимствовал этот факт, но она глубоко истинна. Представим себе, что Иерусалим и все святые места присоединены усилиями крестоносцев к духовным владениям римских пап, что с севера, с запада, юга и востока западные феодальные государства окружают постепенно тающее ядро Византийской империи. Что сталось бы с православием, загнанным на северо-восток, перед блеском католицизма, усиленного и прославленного господством над местами, где зародилось христианство? Оно казалось бы не более как одною из архаических сект христианства, вроде несторианства и разных остатков монофизитства и монофилитства, доселе существующих на Востоке. Что сталось бы также со славянством? Славяне Балканского полуострова не подверглись ли бы той же участи, которая сделалась уделом славян, подпавшим под владычество Германии? Могли ли бы сербы и болгары устоять против одновременно направленного на них политического гнета, религиозного гонения и житейского, бытового соблазна европейской культуры? Результат не может быть сомнителен.

Та же участь, угрожавшая православию, постигла бы и славянство. Оно, охраняемое горными трущобами или негостеприимною природою Севера, представляло бы лишь материал для этнографических этюдов, как исчезающие племена басков в Пиренеях или гельских народов в горах Шотландии и Валийского княжества.

Судьба самой России, окруженной романо-германской силой отовсюду — с запада и с юга, не изменилась ли бы совершенно? А если бы часть её и сохранила политическую независимость, что представляла бы она собою в мире? Какого знамени была бы носительницей? Всё грозное значение России заключается в том, что она — прибежище и якорь спасения пригнетенного, но не раздавленного, не упраздненного обширного славянского мира. Без этого она была бы каким-то привидением прошедшего, вторгнувшимся из областей теней в мир живых, и, чтобы сделаться участницею в его жизни, ей действительно ничего бы не оставалось, как сбросить скорее с себя свой славянский облик. Это было бы существование без смысла и значения в сущности существование невозможное.

Русский солдат у стен Константинополя. 1878 год.

Придаваемое магометанству значение может показаться неверным, потому что самая мысль о завоевании Иерусалима была возбуждена в народах Европы именно тем, что эти священные для христианства места подпали под иго мусульман. Если бы этого и не было, разве можно сомневаться, что завоевательный дух католицизма не оставил бы дряхлеющей Византии в спокойном обладании ими, особенно после того, как собственная сила и значение его были потрясены Реформацией?

Не видим ли мы ряда непрестанных домогательств папства подчинить себе Восток? Уния, постигшая русский народ под владычеством Польши[9], не составляет ли указания на участь, предстоявшую и прочим православным народам, если бы османская гроза не заставила Европу трепетать за свою собственную судьбу? Разве честолюбие и политическое искусство венецианской аристократии и Габсбургской династии были бы сдержаннее ввиду предстоящей добычи в странах балканских, придунайских и на прибрежье Эгейского моря, нежели честолюбие рыцарей, на пятьдесят лет овладевших босфорской столицей[10]?

Магометанство, наложив свою леденящую руку на народы Балканского полуострова, заморив в них развитие жизни, предохранило их от угрожавшего им духовного зла — от потери нравственной народной самобытности, однако же, излив них чашу бедствий. И это влияние не ограничилось народами, подпавшими турецкому игу. Пограничные с ним южные славяне обязаны сохранением своей народной и бытовой самостоятельности той вековой борьбе, которую они вели как для собственной охраны, так и для охраны Германской империи против могущества османов. Когда они составляли главную плотину против турецкого разлива, грозившего поглотить наследственные земли Австрийского дома, было ли время думать об их онемечении, никогда не терявшие из виду эту задачу все немецкие марки[11] или окраины?

Отношение Европы к туркам никогда не было бескорыстно. Как теперь, так и за пять веков видела она в оттоманском могуществе средство распространить свою власть и влияние на народы греческого и славянского православного мира. Как сатана-соблазнитель, говорила она одряхлевшей Византии: «Видишь ли царство сие, пади и поклонись мне, и все будет твоё».

Ввиду грозы Магомета собирала она Флорентийский собор[12] и соглашалась протянуть руку помощи погибавшему не иначе как под условием отказа от его духовного сокровища — отречения от православия. Дряхлая Византия показала миру невиданный пример духовного героизма. Византия предпочла политическую смерть и все ужасы варварского нашествия измене веры, ценою которой предлагалось спасение.

Это же понятие о значении турецкого погрома жило и в сердце сербского народа. В эпическом сказании о битве на Косовом поле[13]повествуется о видении князя Лазаря, которому предлагается выбор между земным венцом и победою и между венцом небесным, купленным ценою смерти и поражения. Инстинктивно-пророческий дух народной поэзии как бы видел в победе над оттоманскою силою потерю духовной самобытности народа. И поныне предпочитают славяне Турции тяжелое мусульманское ярмо — цивилизованному владычеству Австрии.

Как за пять веков тому назад мусульманская гроза представлялась Европе весьма удобным предлогом для подчинения себе славян и греков, так и теперь преследует она ту же цель, употребляя все свои силы для сохранения турецкого владычества, возведенного в высший политический принцип. Европа боится, что на развалинах Турции разовьется самобытная славянская жизнь; она надеется, что долгое томление приведёт к тому результату, которого она добивалась, собирая Флорентийский собор. Как тогда, так и теперь говорит она христианским народам Турции:

«Вступите в духовное вассальство романо-германского мира и докажите отступничеством искренность своего отречения, и распадутся сковывающие вас цепи».

Из этого видно, как несправедливо, сделанное Соловьевым, сравнения образа действий Европы относительно Турции с образом действия Спарты относительно Персидской монархии, который привел к Анталкидову миру; как несправедлив, сделанный ей упрек в измене общеевропейским интересам в их мнимой борьбе с Азией. Европа ничему не изменяла, но со стальной последовательностью стремится к одной и той же цели как на Флорентийском соборе 1439, так и на Парижском конгрессе[14].

Цель Европы (романо-германского мира) — в подчинении себе славяно-греческого православного мира любой ценой. Оттоманская же власть составляет в глазах Европы только средство для достижения этой цели.

Таким образом, как ни велико значение магометанства в развитии восточного вопроса, оно тем не менее составляет только эпизод в известной под этим именем великой исторической драме. Сначала борется с ним Европа под знаменем христианства как для собственной охраны, так и для распространения своего владычества над Святою землею и прилежащими к ней странами, и в этой борьбе, известной под именем крестовых походов, она заслуживает полного сочувствия, хотя с точки зрения православия и славянства должно почитать великим счастьем неудачу этой борьбы.

Потом Европа думает воспользоваться новою магометанскою грозою для духовного подчинения себе православных народов, что составляет один из фазисов напора Европы на славянский мир, и в этом случае, конечно, не заслуживает ничьих симпатий. Затем она опять борется с нахлынувшим в Европу оттоманским могуществом из-за собственного охранения. В этой борьбе главными жертвами являются сами славяне, которые спасаются этим от духовного и бытового подчинения Европе. Затем, когда миновала опасность, когда турецкое могущество ослабло, Европа продолжает преследование своих эгоистических целей, и из некогда угрожавшего ей оттоманского владычества (которое она теперь старается поддержать) снова хочет сделать орудие для своих целей: хочет при посредстве его надломить славянскую силу, заставить славян броситься в её объятия и тем хочет предотвратить образование новой, самобытной культурной и политической силы, не допустить её до раздела с собою всемирного влияния, которое хочет сохранить, во всей целости, в своем нераздельном обладании.

Поступая таким образом и найдя на Юго-Востоке точку опоры в Турции, которую и поддерживает per fas et nefas[15]* она находит на Северо-Востоке другую точку опоры в Польше, исконной изменнице славянству, и так же точно per fas et nefas стремится к восстановлению владычества шляхты над миллионами русского, да и самого польского народа, нисколько не стесняясь ею же провозглашенным принципом национальности и без зазрения совести искажая несомненные факты.

Из всех славянских стран одна Польша пользуется благорасположением Европы, потому что представляет образец того, как бы Европе хотелось фасонировать и всех славян для полного порабощения их себе, даже и в том случае, когда бы им и дана была чисто внешняя политическая самостоятельность, которую истинные славяне всегда ценили ниже внутренней духовной и бытовой самобытности.

Третью точку опоры и третье любимое детище Европы составляет маленький, но честолюбивый и политически развитый мадьярский народ, который, подобно туркам и полякам, пользуется всеми её симпатиями, опять-таки вопреки лицемерно провозглашенному принципу национальностей. Но как к Венгрии, так и к Польше мы возвратимся позже.

Поворот Европы от борьбы с турками к их защите и покровительству, поворот совершенно логический и нисколько не заслуживающий названия измены, совпадает с двумя фактами, ознаменовавшими середину прошедшего столетия: во-первых, с ослаблением внутренней силы и энергии Турецкого государства, что лишило его всякого угрожающего значения для спокойствия самой Европы, но с тем вместе лишило и той охранительной способности, которую оно бессознательно и невольно оказывало православию и славянству;

во-вторых, поворот Европы к поддержке Турции совпадает с возмужалостью истинной, от века уготовленной России, законной, сознательной защитницы православия и славянства.

С возникновением самобытной славянской силы турецкое владычество потеряло всякий смысл — магометанство окончило свою историческую роль. Царство Филиппа Македонского и Константина Великого воскресло на обширных равнинах России. Возобновленная Карлом Западная Римская империя германской национальности, которой в наши дни соответствует политическая система европейских государств, из неё родившаяся, получила себе противовес в возобновленной Иоаннами, Петром и Екатериной Восточной Римской империи славянской национальности, хотя ещё и не достигшей своего полного роста, ещё не показавшей Европе — suum cuique[16]*.

8 апреля 1783 года, Екатерина II издала Манифест о присоединении Крыма к России

Мысль о таковом значении России, которая уже давно предрекалась и чувствовалась и в Москве и в Цареграде, обнаружилась и определилась в гениальной русской монархине и в гениальном полномочном министре Григорие Потемкине Таврическом. С этого времени турецкая власть обратилась в исторический хлам. Эта сила, которую до сего времени можно было характеризовать словами Гёте: «Die Kraft, die stets das Bose will und stets das Gute schafft» [17]*, лишилась способности творить, хотя бы и невольное, бессознательное, добро и сохранила лишь возможность к одному злу — к бесцельному и беспричинному угнетению. И в это-то именно время получила Турция постепенно усиливающееся к ней благорасположение Европы, как таран против Росии, именно этим засвидетельствов несправедливость, своекорыстие и незаконность своей восточной политики.

Здесь оканчивается второй период развития восточного вопроса — период напора Запада на Восток, или, точнее, период напора германо-романского, католического и протестантского мира на православный славяно-греческий мир, период, длившийся от дней Карла Великого до дней Екатерины Великой.

Третий период, в который вступил восточный вопрос с зарождением мысли о возобновлении Восточной империи, должен быть назван временем отпора Востока Западу, отпора славяно-греческого мира миру германо-романскому, отпора, который с воцарением великой императрицы начался на всех пунктах пограничной линии, но увенчался полным успехом пока только на севере.

Этот период развития восточного вопроса имеет ещё другую характеристическую черту. Как одно время напор германского мира против славянства принял характер борьбы против магометанства, так и славяно-греческий отпор имеет в течение третьего периода тот же характер борьбы против магометанства. Она, замаскировав собою истинных борцов, не дала историческим врагам стать лицом к лицу и узнать друг друга. Отуманенная временною борьбою с магометанством, Европа думала видеть сначала в России союзницу, принявшей на себя задачу этой борьбы, успехам которой рукоплескало общественное мнение. Даже Австрия в руках анти-австрийского императора Иосифа, имевшего своим назначением расшатать основы своей искусственной монархии и во всем поступать наперекор истинным её интересам, вступила в прямой союз с Екатериною для разгрома Турции. Только немногие искушённые в политике мужи, как французский министр Шуазель, как руководители английской, а временно прусской и австрийской политики, были прозорливее общественного мнения Европы, всеми мерами противодействовали планам Екатерины и наконец заставили войти Европу в её истинную роль. Впрочем, самый союз Екатерины с Австрией доказывает, что в то время и её великому уму историческая задача, ею предпринятая, не вполне уяснилась.

Во времена царствования Екатерины Великой отпор славянского мира на западной границе России имел почти успешный исход, возвращением России её древнего достояния, за единственным исключением Галицкой области, до сих пор преданной на жертву ополячению и онемечению, успехи русского оружия и русской политики далеко не были столь решительны в борьбе с Турцией, хотя Россия и вела с нею пять победоносных войн. Для каждого отдельного случая можно найти и частное объяснение этой относительной неудачи. Например, результаты второй турецкой войны при Екатерине были бы, конечно, совершенно иные, если бы главные русские силы были вверены великому Суворову, который успел уже тогда выказать свою гениальность в частных одержанных им успехах.

Так же точно, если бы в шестилетнюю войну, которая велась при императоре Александре, главные русские силы были направлены туда, где были замешаны главные русские интересы (вместо беспрестанного отвлечения их для целей, далеко не столь близких и не столь дорогих), то и успех её не ограничился бы, вероятно, присоединением одной Бессарабии. Но кроме этих частных причин были, как всегда, причины общие, которые их и объясняют. Таких общих причин было две: неясность целей, которых стремились достигнуть, и отсутствие политики либеральной и национальной вместе, двух качеств, совокупность которых существенно необходима для успешного разрешения восточного вопроса в смысле, выгодном для России и для Славянства.

Как во дни Екатерины, так и впоследствии казалось, что могло быть только три исхода, к которым могла стремиться Россия в своих войнах с Турцией: раздел Турции между Австрией и Россией, полное присоединение всей Турции к России и так называемый греческий проект, т. е. возрождение греческой Византийской империи. Первое решение или соединение первого и последнего должны были иметься в виду при союзе России с Австрией против Турции, во время второй екатерининской войны. Нет надобности доказывать в настоящее время, что уступка какой-либо части славянских земель Австрии есть настоящее преступление против славянства и совершенно противна интересам России. Второе решение едва ли когда серьезно входило в намерения русского правительства; даже присоединение какой-либо значительной части Турции (например, Молдавии и Валахии) к России если и имелось по временам в виду, отпугивало, однако, всегда русских политиков многими неудобствами, связанными с таким присоединением к империи многомиллионного инородного населения.

Известно, что, когда Турция предлагала императору Николаю взять Дунайские княжества вместо уплаты тяжелой для нее военной контрибуции, он не только не принял этого предложения, но предпочел даже простить значительную часть лежавшего на Турции долга. Этот бескорыстный образ действия едва ли и не был самым полезным для России.

Что касается до греческого проекта, то это была бы, без сомнения, самая вредная — в интересах России и Славянства — форма решения турецкой части восточного вопроса. Россия своими руками создала бы на Балканском полуострове новую Австрию, в которой греческий народ играл бы такую же роль в отношении славянского, какую в настоящей Австрии играет немецкий народ. В таком государстве для полного нравственного порабощения славянства власти прибегли бы к дуализму греко-румынскому, так же точно, как Австрия с тою же целью прибегла к дуализму немецко-мадьярскому. России и тут пришлось бы или лелеять врага своего, или самой же разрушать создание рук своих.

Акции протеста 13 марта 2022 года на французском острове Корсика, в защиту Иван Колонна, подвергшегося нападению и избиению в тюрьме.

Как труден этот последний образ действия — видно из примера Франции, которая принуждена volens nolens[18]* терпеть итальянское единство, устройству которого содействовала против своего желания. Ежели бы Россия даже и решилась на такой образ действия, то новая Византия, без сомнения, нашла бы других покровителей и союзников, которые стали бы столь же ревностно поддерживать и укреплять это ярмо, наложенное на шею славянам, как поддерживают теперь ярмо турецкое, и имели бы для этого ещёгораздо более благовидные предлоги, чем в их теперешней туркофильской политике.

Что касается до соединения либерального и национального направления политики для успешного развития восточного вопроса, я делаю уступку общепринятому употреблению; ибо либеральная политика совершенно невозможна, если она не национальна, так как либерализм заключается в свободном развитии всех здоровых сторон народной жизни, и национальные стремления занимают самое главное место.

Необходимость национальной политики, т. е. предпочтения своих народных интересов всяким другим, какими бы бескорыстными и возвышенными они ни казались, очевидна для решения восточного вопроса; ибо именно высшие европейские интересы и составляют единственное препятствие к освобождению славян и греков и к изгнанию турок из завоеванного ими Балканского полуострова.

Если во время греческого восстания император Александр не послушал своего великодушного свободолюбивого сердца, то единственно потому, что считал необходимым подчинять национальные цели и интересы России — интересам европейского мира и спокойствия, мнимо высшим целям противодействия революционным стремлениям, снова грозившим охватить европейское общество, стремлениям, опасаться которых Россия не имела ни повода, ни основания. Пока подобные посторонние России соображения, как, например, забота о сохранении политического равновесия и т. д., будут иметь влияние на решения России, то нечего и думать об успешном решении восточного вопроса, которое в действительности, и в общем сознании Европы — непременно должно нарушить если не законные её права и интересы, то понятие, которое она составила о своих правах и выгодах.

Необходимость либеральной политики для решения восточного вопроса явствует из того, что политика эта есть политика освобождения, и не должны ли были казаться лицемерием не только врагам, но и друзьям России её заботы о свободе народов, когда во внутренней политике она руководилась совершенно противоположными началами. Политика императрицы Екатерины была, без всякого сомнения, национальна и в то же время по возможности либеральна, но только по возможности, ибо истинного либерализма не могло быть при существовании крепостного права. Сама великая императрица Екатерина не была ли принуждена логическою последовательностью (вытекавшею из общего положения России) ввести крепостное право в Малороссии, где его доселе не было? Не должны ли были славянские народы чувствовать невольного недоверия к России, вступившей в борьбу за их освобождение и в то же время сохранявшей и распространявшей у себя дома крепостничество? Не охлаждало ли это к России симпатий её единоплеменников и единоверцев, не давало ли права её врагам говорить ей: «Врачу, исцелися сам»?

Насколько возросли на наших глазах эти симпатии к России, несмотря на неудачу Крымской войны (1853 -1856 г.г.), как только снято в 1861 году было крепостное иго с русского народа! Не это ли внутреннее освобождение дало России возможность решить в свою пользу тяжбу с Польшею, всё ещё длившуюся, несмотря на наружное её подчинение, и не оно ли дало окончательное и благотворное направление польской части восточного вопроса? Только с великого дня 19 февраля[19], со времени утверждения Александром II «Положения 19 февраля 1861 г.», отменившего крепостное право, получила Россия в свои руки все средства и орудия для решения возложенной на неё великой задачи восточного вопроса, т. е. полного народного всеславянского освобождения. С этого великого дня исполняются над Россией слова Писания: «последние становятся первыми». Роли меняются. Проповедники свободы на словах — становятся защитниками рабства на деле; а слывшие так долго поборниками рабства и угнетения — могут с чистою совестью нести знамя свободы.

Для полного успеха остается только устранить другое препятствие, заключающееся в неясности целей и стремлений. Но и в этом отношении сознание далеко подвинулось во всех сферах общества. Пример недавних событий в Италии и Германии указал и России на тот путь, которому она должна следовать. Сами события довершат остальное, заставив отбросить те уважения, которые налагаются усвоенными привычками и преданиями к существующим и освященным временем интересам, даже незаконным и враждебным, как ведь умела же это сделать Пруссия ввиду естественных, истинно законных и священных интересов представляемой ею германской народности.

Ход истории развития восточного вопроса со времени направления, данного ему великою монархиней, постепенно разоблачал закрывавший его туман. После трёх Русско-Турецких войн, окончившихся Кучук-Кайнарджийским 1774 г., Ясским и Бухарестским мирами и совершенно расшатавших турецкое могущество, общественное мнение Европы ещё не слишком тревожилось успехами России и во время греческого восстания готово было бы рукоплескать победам русского оружия, если бы оно было поднято на защиту родины Гомера и Платона. Россия ещё менее была склонна видеть главное препятствие к освобождению угнетенных турками христиан в общем противодействии не только правительств, но и общественного мнения Европы. Враждебность их выказывалась, особенно в Англии усилилась вражда после Наваринского морского сражение 1827 года между соединённой эскадрой России, Англии и Франции, с одной стороны, и турецко-египетским флотом — с другой.[20] А ещё более после перехода русских через Балканы и заключения блистательного, хотя малополезного Адрианопольского мира 1829 года[21] между Российской и Османской импери.

Агитация в пользу Польши значительно усилила враждебное расположение к России, а пробуждение славянского сознания и идея панславизма возбудили в Германии старинную вражду против славянства, считавшегося умершим, погребённым и осуждённым питать и усиливать своими разлагающимися составными частями рост немецкого тела. Исследования Фальмерайера, показавшие, что в жителях Греции течет кровь славянских варваров, а не сынов Древней Эллады, заставили даже умолкнуть возбужденные было классическими воспоминаниями симпатии к возрождавшейся Греции. Хункиар-Скелесский договор имел подобное же влияние в высших, специально-политических, сферах[22].

Славяне не только на деле, а и в теории сделались париями Европы, которым отказывали во всех благах свободы, во всех плодах цивилизации.

Вражда к начинавшему сознавать свои права и свои силы сопернику до того затуманила всякое чувство истины и справедливости в Европе, что она не только стала закрывать глаза перед страданиями турецких христиан, имевших несчастье быть славянами и православными, но даже воспылала любовью к туркам, в которых стала видеть единственный элемент, способный передать Востоку начала истинной европейской цивилизации. Вместо филэллинов, Европа, особенно Англия, наполнилась туркофилами. Все стали находить, что не магометанство и не турки враги Европы и её культуры, а славяне и представительница их — Россия.

Когда в 1849 г. славяне австрийские восстали против мнимого мадьярского либерализма, родного брата либерализма польского, когда славяне русские, пришедшие на помощь Австрии, сокрушили его, впрочем, не на пользу себе, то это воззрение ещё более утвердилось и укрепилось. Таким расположением умов сумел воспользоваться для своей цели новый император французов, а 1853 год и последовавшие за ним годы раскрыли глаза как Европе, так и России.

Древняя борьба романо-германского и славянского мира возобновилась, перешла из области слова и теории в область фактов и исторических событий. Магометанско-турецкий эпизод в развитии восточного вопроса окончился; туман рассеялся, и противники стали лицом к лицу в ожидании грозных событий, страх перед которыми заставляет отступать обе стороны доколе возможно, откладывать неизбежную борьбу насколько Бог попустит.

Отныне война между Россией и Турцией сделалась невозможною и бесполезною; возможна и необходима борьба Славянства с Европою, борьба, которая решится, конечно, не в один год, не в одну кампанию, а займет собою целый исторический период. С Крымскою войною окончился третий период восточного вопроса и начался четвертый, последний, период решения вопроса, который должен показать: велико ли славянское племя только числом своим и пространством им занимаемой земли, или велико оно и по внутреннему своему значению; равноправный ли оно член в семье арийских народов; предстоит ли и ему играть миродержавную роль наравне с его старшими братьями; суждено ли ему образовать один из самобытных культурных типов всемирной истории — или ему предназначено второстепенное значение вассального племени, незавидная роль этнографического материала, долженствующего питать собою своих гордых властителей и сюзеренов? Вся историческая аналогия убеждает нас в противном и заставляет употребить все средства, все силы, всю энергию на этот решительный спор, который не может уже долго откладываться.

Примечание.

[1] Во время Пелопоннесской войны (см. примеч. 3 к главе седьмой) Спарта получала субсидии от Персии, обещая в случае победы вернуть персам греческие города малоазийского побережья; отказ от данного обещания привел к войне между Спартой и Персией, сумевшей создать в Греции антиспартанскую коалицию. В 386 г. до н. э. был заключен Анталкидов, или царский, мир, который был результатом новой сделки персидского царя со Спартой. [2] Имеется в виду Александрия египетская — основанный Александром Македонским в 332 г. до н. э. город в дельте Нила, ставший впоследствии важнейшим культурным центром греко-восточного мира. (О династии Птолемеев см. примеч. 1 к главе пятой.) [3] В отличие от великоморавского князя Ростислава, стремившегося в ходе борьбы против немецких феодалов создать церковную организацию, связанную с восточной православной церковью, его преемник Святополк Моравский (870-894), пришедший к власти при поддержке германского короля, делал ставку на западно-христианское духовенство. [4] Данилевский называет имена прославленных теологов и философов христианского ВостокаIII — V вв., внесших наиболее весомый вклад в формирование патриотической литературы. [5] Первыми христианскими монахами были коптские отшельники, создавшие в III — IV вв. монастырские обители в Фиваиде — пустынной области на юге Египта, возле древнего города Фивы. [6] Альгамбра — дворцовый комплекс близ г. Гренада, построенный арабами в IX — XIV вв. [7] См. примеч. 16 к главе одиннадцатой. [8] В 1439 г. греческое духовенство и византийский император Иоанн Палеолог согласились на унию с католической церковью (так называемая Флорентийская уния), надеясь получить помощь от Западной Европы в борьбе против турок; спустя несколько лет Иерусалимский собор православной церкви предал Флорентийскую унию проклятию. [9] В 1596 г. Ватикану при поддержке польских магнатов и шляхты удалось расширить католическую экспансию на православный Восток путем заключения Брестской церковной унии, которая ставила своей целью подчинить православную церковь на Украине и в Белоруссии папе римскому; плодом церковной унии явилась униатская церковь, действовавшая вразрез с интересами украинского и белорусского народов. [10] В 1204 г. во время четвертого крестового похода крестоносцы захватили и разграбили Константинополь; отказавшись от продолжения похода на Восток, западные рыцари захватили большую часть территории Византии, основав на Балканах Латинскую империю (существовала до 1261 г.). [11] Марка-здесь: немецкая пограничная область. [12] Базельско-Флорентийский собор (1431-1449) -собор католического духовенства; содействовал окончательному разгрому гуситов в Чехии, тогда же была заключена Флорентийская уния католической и православной церквей на условиях принятия православием догм католицизма (см. также примеч. 8 к настоящей главе). [13] 15 июня 1389 г. на Косовом поле (Сербия) южнославянское войско под командованием сербского князя Лазаря встретилось с армией турецкого султана Мурада I; победа турок, имевших большое численное превосходство, открыла путь дальнейшей османской агрессии на Балканах. [14] Парижский конгресс был созван в феврале 1856 г. по инициативе стран-победительниц в Крымской войне (Франции, Англии, Турции, Сардинии) для выработки мирного договора с Россией. [15] * Всеми правдами и неправдами (лат.). [16] * Каждому-по заслугам (лат.). [17] * Сила, которая постоянно хочет зла, но которая постоянно делает добро (нем.). [18] * Волей-неволей (лат.). [19] Т. е. со времени утверждения Александром II «Положения 19 февраля 1861 г.», отменившего крепостное право. [20] 20 октября 1827 г. союзная русско-англо-французская эскадра разгромила египетско-турецкий флот в бухте Наварин (Греция). [21] О Кучук-Кайнарджийском и Адрианопольском мирных договорах России с Турцией см. примеч. 3 к главе первой и примеч. 38 к главе второй; по Ясскому миру с Турцией (1791) к России отошло побережье Черного моря от Южного Буга до Днепра; по Бухарестскому миру (1812) к России была присоединена Бессарабия, русско-турецкая граница устанавливалась по р. Прут. [22] В 1833 г. турецкий султан Махмуд II, столкнувшись с угрозой захвата Константинополя войсками мятежного египетского паши Мехмеда Али, обратился с просьбой о помощи к Николаю I; русская эскадра вошла в Босфор, а двенадцатитысячный десантный корпус прибыл в Константинополь. 8 июля 1833 г. в Ункяр-Искелеси был заключен союзно-оборонительный договор, который формально поставил Турцию в вассальную зависимость от Российской Империи.

Далее… ГЛАВА XIII. Место Австрии в восточном вопросе.

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории