Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов.

Том 1. Глава VII. Живая вода и Вещее слово.

Вещее слово

По воззрению всех арийских народов, бессмертный напиток наделял не только вечною юностью, но и высоким разумом, красноречием и поэтическим вдохновением: такое свойство равно принадлежит соме (амрите), нектару и мёду, скандинавскому meth. Младшая Эдда, в разговоре Браги с Эгиром, передает любопытное предание о происхождении славного искусства скальдов. Об этом рассказывает Bragi, сын Одина, бог поэзии, его называли лучшим из всех скальдов, ему приписывали дары красноречия и стихотворства и самой поэзии давали название bragr (bragr karia — vir facundus, praestans, asa bragr [deorum princeps] =Top; ему же был посвящен кубок Bragafull, напоминающий рог Световита. Гримм сближает с именем Браги англос. bregen (bragen), англ. brain, фриз. brein, нижнесакс. bregen — мозг, как седалище разума, понимания и поэтического вдохновения; сравни греч. jrhn , jrenoz , jron , jronoz. Браги поведал о том, что Асы (из Асгарда) долго враждовали с Ванами (из Ванахейма), наконец решились заключить мир и назначили для того сходку; чтобы скрепить договор, те и другие должны были подходить к одному сосуду и плевать в него, т. е. соединить свою слюну во знамение союза.

Боги враждуют между собою во время грозы, но вражда эта оканчивается вслед за пролившимся дождём, этою небесною слюною, и тогда настаёт общее замирение; вот почему слюна, кровь и вино, как метафоры дождя, приняты были символами, скрепляющими мирные договоры и дружеские союзы. Так было у германцев и у других народов. По свидетельству Саллюстия, Катилина, приводя своих сообщников к клятве, обносил между ними в чаше кровь человеческую, смешанную с вином.

Вступающие в дружбу, чтобы освятить союз между ними, издревле смешивали свою кровь и выпивали её вместе: это питье крови делало чуждых друг другу людей как бы близкими, кровными родичами, побратимами. Один из русских заговоров оканчивается этими словами: “и вместо рукописи кровной отдаю я тебе слюну”, т. е. нечистому духу, с которым заключается условие. Известно поверье, что колдуны и знахари, вступая в договор с чёртом, должны давать ему расписку, написанную кровью из нарочно разрезанного пальца.

Обряд побратимства. Скифский курган Куль-Оба (Крым)

Слюна, которую плевали асы и ваны, тождественна с кровью, в которую потом и превращается. Чтобы не погиб со временем означенный символ мира, асы сотворили из соединенной слюны человека, который назывался Kvasir и был преисполнен высочайшей мудрости, решал всевозможные вопросы — какие б ни были ему предложены, и, странствуя по свету, поучал смертных. Название Квасир удовлетворительно объясняется из славянских наречий: в серб. квасити — намочить, квас — пивная закваска, кислое молоко и тесто; у нас квас — кислый напиток, квасить — заставить что бродить, киснуть (квашня, закваска, просто-кваша, квашеная капуста и пр.; следовательно, Квасир означает собственно: приведенный в брожение, закиснувший напиток, тождественный соме и меду, и олицетворение его в человеческий образ произошло на том же основании, на каком нектар был олицетворяем в образе Ганимеда и Вакха. Два карлика (= молнии) пригласили Квасира на пир и убили, а кровь его собрали в два сосуда, которые назывались Son и Bodhn, и в котёл, называемый Odhrorir (= воодушевляющий); они смешали её с мёдом (honnig), отчего и вышел такой славный и крепкий напиток — meth, что каждый, кто пробовал его, становился мудрецом и поэтом. Желая скрыть убийство, карлики объявили, что Квасир задохся от избытка собственной премудрости; но впоследствии проговорились, что кровь его находится в их владении, и в уплату за другое совершенное ими убийство принуждены были выдать чудесный мёд великану Suttungr’y.

Великан Suttungr тщательно спрятал волшебный мёд в горе Huitbiorgh (= звучащая гора, т. е. грозовая туча) и для охранения меда посадил туда свою прекрасную дочь Gunnlodh. Боги должны были воротить назад священную кровь Квасира. Сам Один сошёл с высокого неба, явился к брату Baugi великану Суттунгу, назвал себя вымышленным именем (Bolverkr) и нанялся у него работать за девять человек, выговорив себе в уплату глоток драгоценного мёду. В условленный срок они оба отправились к Суттунгу, но великан отказал им и в единой капле мёда. Baugi привёл Одина к горе; тот вынул бурав (по имени Rati) и заставил своего хозяина сверлить гору, а сам дул, и осколки далеко летели в разные стороны. Когда отверстие было готово, Один оборотился змеей (wurm — червь =ormr— serpens) и проскользнул вовнутрь горы; там он провел три ночи с прекрасной Гуннлёдою, и за то она позволила ему выпить три глотка меду. За первым глотком Один осушил котёл Odhrorir, за другим опорожнил сосуд Bodhn, а за третьим выпил и последний сосуд Son; затем оборотился орлом и быстро полетел к асам. Но Suttungr увидел похитителя, тотчас же надел орлиную одежду (adiergewand) и в виде другого орла пустился его преследовать. Как скоро асы увидели летящего бога, они выставили на дворе Асгарда свои сосуды, в которые Один, нагоняемый противником, поспешил выплюнуть мёд; таким образом, напиток этот снова представляется тою же божественною слюною, какою был вначале.

Мысль, выражаемая немецким сказанием, та же самая, что и в индийском мифе о похищении сомы: это поэтическое изображение грозы, во время которой могучие боги Индра и Один в образе птиц вырывают одушевляющий напиток из власти стерегущих его демонов. Великан Suttungr соответствует ведаическому Cushna, что подтверждается и его именем, означающим высасывателя (поглотителя дождевой влаги =saufer, trinker). Чтобы попасть в гору-тучу, где скрыт медовый дождь, Один пользуется буравом Rati, т. е. молнией, сверлящею облака (об этой метафоре см. главу VIII). Слово Rati встречается в первой половине имени мифической белки, сидящей у всемирной ясени — Ratatoskr, острые зубы которой принимались за метафору молнии (см. гл. XIV). Эдда говорит, что Один проложил себе путь в гору зубом бурава:

Ratamund (des bohrcrszahn) liess ich

Den weg mir riитеп

Und den berg durchbohren;

In der mitte schritt ich

Zwischcn ricsensteigen

Und hielt mein haupt der gefahr hin

Перевод:

Я проложил себе путь зубом бурава,

просверлил гору и вступил внутрь

меж великанскими ходами,

подвергая голову свою опасности.

С тремя глотками Одина согласны три чана или бочки сомы, выпиваемые Индрою перед битвой с демоном Вритрою, и богатырская вода наших сказок, которую трижды пьют сильномогучие витязи во время борьбы своей с змеями. Представление дождя слюною небесных богов и духов основано на старинной метафоре; лингвистическая связь понятий плевать и дождить указана выше.

В гимнах Ригведы говорится об Индре, что чрево его, напоённое сомою, воздымается подобно бурному потоку вод и никогда не иссыхает, как слюна во рту. Оттого с слюной соединяли чародейные и вместе целебные свойства. Наши знахари, произнося заговоры против разных болезней и на изгнание нечистой силы, дуют и плюют по три раза через левое плечо или на все на четыре стороны: “покуда я плюю, потуда б рабу божьему хворать!» Слюна и дуновение, как символы дождя и ветра, почитаются целебными и предохранительными от злых духов средствами и в Германии и у новых греков.

Человек с дурным взглядом не в состоянии изурочить того, кто после его сомнительных похвал будет отплевываться. Лужичане, для предупреждения худых последствий от испуга, советуют три раза плюнуть или пустить мочу (моча = дождь, (см. гл. XIII). В Швеции крестьяне, переходя в потемках через потоки, плюют трижды, чтобы избавиться от дьявольского наваждения. Как ветры рассеивают тучи, а дожди прочищают небо, так, думали, дуновение и слюна могут отстранить влияние демонических сил. Исходя из тех же уст, откуда звучит и речь человеческая, слюна была сближена с словом, получила вещее значение, и тем лете могла отождествиться с шумящим дождём.

Особенно любопытна в этом отношении сербская приповедка (предание) “Немушти jезик»: пастух спасает от огня сына змеиного царя и несёт его к царю-змею. Дорогою говорит змееныш своему избавителю: “когда придёшь к моему отцу — станет он давать тебе серебра, золота и драгоценных каменьев; ты ничего не бери, а проси только немушти jезик” (=способность разуметь язык животных). Пастух послушался совета; царь-змей согласился исполнить его просьбу и сказал: “раскрой рот!” Пастух раскрыл рот, а змеиный царь плюнул ему туда и молвил: “теперь ты плюнь мне в уста!” Пастух исполнил приказ, после чего снова плюнул царь, и так трижды плюнули они друг другу в открытые уста; а затем царь сказал: “теперь ты знаешь немушти jезик, но если тебе дорога жизнь, никому не сказывай про это”.

Тот же чудесный дар мудрости (= понимания языка животных), по русским и немецким преданиям, достаётся на долю тем, кто вкусит змеиного мяса или крови, т. е. выпьет живой воды, текущей в жилах змея-тучи. Нельзя не признать за весьма древнее это сопоставление слюны с способностью понимать чужие речи. Как сроднено в языке понятие зрения с понятием света, доставляющего возможность видеть и различать предметы, так точно и понятие слова (звука), излетающего из уст, сроднено с понятием слуха, воспринимающего этот звук: слово, слыть (слую), слава (молва) и слух или слых (“слыхом не слыхать”, “носится слух” = молва). То же слияние чувства и воспринимаемого им ощущения замечается и в слове обоняние (об-воняние от воня — запах).

Далее, так как произнесенное слово есть не только звук, но и выраженная мысль (гадать = думать в других славянских наречиях значит: говорить, беседовать), то и глагол слышать употребляется иногда в значении: разуметь. Чтобы пастух мог слышать = понимать говор животных, всезнающий царь-змей плюет ему в рот, т.е. передает этот говор из уст в уста. Слюна (= дождь) здесь символ самого слова (= говора мифических животных, вещающих в грозе). Поэтому в наших сказках слюне придан дар слова; собираясь в бегство, сказочные герои и героини плюют в углах покидаемой ими комнаты, и эти слюны отвечают, вместо беглецов, на предлагаемые вопросы и тем замедляют погон.

В норвежских и немецких сказках, вместо слюны, дар слова приписан каплям крови. Великан, повествует норвежская сказка, отдал приказ убить королевича и сварить к обеду, а сам растянулся и заснул. Но у великана томилась в неволе девица, которая и спасает королевича; она взяла нож, обрезала ему палец и выпустила на скамью три капли крови. Потом собрали они старые лохмотья, подошвы и всякую дрянь, побросали в котёл, а сами убежали. Великан проснулся и спросил: готово ли кушанье? — Только начало вариться, — отвечала первая капля крови. Великан лежал-лежал, опять заснул и спал ещё доброе время; но вот проснулся и опять спрашивает: готово ли? — Вполовину готово, — отвечала вторая капля. Повернулся великан на другой бок и опять заснул и, когда проснулся,— ещё раз спросил: а теперь готово? — Готово,— сказала третья капля. Он встал, подошёл к котлу и, раздраженный обманом, пустился вдогон за беглецами.

Таким образом, кровь и слюна являются во всех преданиях синонимы, заменяющие одно другое. Понятно, что вещая кровь и вещая слюна вполне согласовались с идеею о вдохновительном напитке, наделяющем красноречием и поэтическим даром, и потому нет ничего удивительного, что оба означенные представления связаны с мёдом Квасира. Есть у германцев ещё следующее сказание: жена Geirhildr принесла Одину в жертву собственное дитя с мольбою даровать ей победу над соперницею в сердце короля Alfreks. Король хотел решить спор соперниц в пользу той, которая лучше сварит пиво; Один решился помочь молящей, он смешал её пивные дрожжи с своею слюною, и от того пиво получило превосходный вкус. Мудрый Один получает три глотка этого напитка за три ночи, проведенные им в горе с дочерью великана, которая соответствует полногрудой wolkenfrau или windsbrant, преследуемой богом бурь и грозы в дикой охоте. Дождевые тучи олицетворялись прекрасными нимфами, и во время грозы нимфы эти вступали в любовные связи с богом-громовником.

По индийскому преданию, амриту сберегали облачные жены (Apas). Согласно с скандинавским сказанием о Гуинлёде, греческий миф повествует, что Зевс добивался любви Персефоны; мать (Деметра) скрыла свою дочь в каменной пещере, но Зевс, превратившись в змею, прокрался туда, обольстил Персефону, и она родила от него Вакха. В скандинавском сказании чудный напиток достается Одину, как плод доброжелательства девы, а в греческом фантазия следовала тому древнему воззрению, по которому дождь представлялся рождающимся от сочетания молнии с облаком: Персефона, скрытая в горе, т. е. туча, вступает в связь с Зевсом-змеем, т. е. молнией, и плодом их соития был бог вина: обе вариации мифа о рождении Вакха — эта и выше объясненная — имеют, следовательно, совершенно тождественное значение.

Старинный апокриф рассказывает, что Бог по сотворении Адама и Евы позволил им вкушать ото всех плодов, “не повеле (же) ясти виноградного древа, понеже сам Господь того вкусил и в то время бысть сотворена земля украшена”. Сатана, завидуя первому человеку, “царствующу в раю в доброте, извернулся червем и прииде к змее и рече ей: пожри мя в себя и внеси в рай”; в раю обвился он “около виноградного древа, и нача сатана змиевы усты глаголати ко Еве: почто не вкушаете виноградного сего древа? и будете убо бози, якоже небесный бог”. Адам и Ева вкусили от виноградного древа, “и спадоша с них венцы и одежды светлы». Это не более как переделка древнеарийского предания в библейском стиле; как в скандинавском мифе верховное божество в образе змея или червя отнимает у демона-великана скрытый им вдохновительный напиток, так здесь напиток этот (виноградный сок) похищается вследствие козней сатаны, который прокрадывается в райские сады в виде червя; как Один и Зевс соблазняют деву, так сатана соблазняет первую жену. О похищении небесной амриты тёмными демонами в Ведах упоминается весьма часто; подобными же воспоминаниями богаты и сказания всех других индоевропейских народов.

Добытый от Суттунга мёд Один даёт не только асам, но и людям, если пожелает наделить их мудростью и поэтическим вдохновением. Поэзия поэтому есть дар небесный, и на языке скальдов она называлась кровью Квасира, питьём карликов и асов, сладким вином Суттунга, добычею и изобретением Одина. Подателями этого дара были боги: у греков — Зевс и Аполлон, у германцев — Вуотан (Один, Proto-Germanic: *Woðanaz) и Браги, у финнов — Вейнемейнен, у славян, может быть,— Велес, так как в Слове о полку Игореве певец Боян назван “Велесовым внуком”.

У людей и животных, рассказывает эстонское предание, был сначала язык, служивший только для житейского обихода, будничного употребления. Однажды все твари были созваны на общий сбор, чтобы научиться праздничному языку в отраду себе и на прославление богов, т. е. песням. Они собрались вокруг горы, на которой росла заветная роща. И вот сошёл по воздуху бог пения Ваннемуне (Вейнемейнен) и запел; все внимало ему в тишине, преисполнившись сладостного восторга: ветер позабыл свою резвость и реки остановили своё течение. Но не все слушатели равно понимали и не все равно восприняли божественное пение. Роща уловила шум при нисхождении бога по воздуху, реки вслушались в шелест его платья, ветер усвоил себе самые резкие звуки; из зверей одних поразил скрип колков, а других звон струн; певчие птицы, особенно соловей и жаворонок, переняли прелюдию; рыбы, высунув из воды свои головы по уши, остались навсегда немы; только человек понял всё, и потому-то песнь его проникает до глубины души и возносится в самое жилище богов.

Немецкие племена признают Одина творцом поэзии; он — бог мудрости и поэтического слова, ведающий все таинственные загадки и умеющий разрешать их; он первый научил человека рунам, и Saga (= Сказание) почитается его вещею дочерью, точно так же, как греческие музы — дочери Зевса и вместе с ним живут на высоком Олимпе. Сага — Saga (= Сказание) принадлежала к числу богинь и обитала у студёного ключа (Sokquabeckr); и она, и отец её ежедневно пили из золотых чаш вдохновляющий напиток; наделяя мудростью, напиток этот должен был сообщать и особенное предвидение, знание будущего, способность пророчества, почему Сага и музы роднятся с вещими женами (weise frauen) и норнами, которые, сидя у священных источников, определяют судьбы смертных.

Водопады и водовороты долгое время считались местопребыванием водяных духов, и по их шуму и стремительности потоков древние предвещательницы предсказывали будущее. Выше было сказано об источнике великана Мимира, за глоток воды которого Один отдал собственный глаз; вода эта сообщала те же духовные дарования, что и мёд, приготовленный из крови Квасира: кто пил её, тот делался мудрым. Сказание о Мимире есть только особая вариация мифа о Квасире. Мимир, хотя и не числился между асами, был существо, одарённое высочайшим разумом; к нему обращались боги за советами и разрешением трудных вопросов. По свидетельству одного предания, асы отправили его к ванам, а те отрубили ему голову и послали ее к асам; Один произнёс над нею заклятие — и голова Мимира осталась вечно нетленною и сохранила дар слова. Один вёл с нею разговоры и в случае нужды пользовался её мудрыми указаниями.

Греческая мифология также знает источники, вода которых наделяла поэтическими способностями, таков ключ Кастальский и Иппокрена, текущая из горы Геликона (=тучи) от удара Легасовых копыт (ippocrhnh — криница Зевсова коня).

Минойская золотая подвеска в виде двух пчёл

Чудесное свойство вдохновлять поэтов, наравне с мёдом, приписано было и пчёлам. Древние называли пчёл — птичками муз; Пиндару, Гомеру и Эсхилу пчёлы принесли дар поэзии: садясь на их уста, они сообщали их речам и песням ту же сладость, какою отличаются соты; мы до сих пор употребляем выражения: сладкие, медовые речи, сладостное пение (мелодия); греч. meli — мёд, meloz — пение.

Если с одной стороны в шуме ветров и раскатах грома чудились древнему человеку звуки божественных глаголов; то с другой стороны он собственный свой говор обозначал выражениями, близкими к картинным описаниям грозы. Слово человеческое, как быстрая птичка, вылетает из-за городьбы зубов, и уязвляет ненавистных врагов, как острая стрела; почему Гомер даёт ему эпитет крылатого. Слово льётся, как водный поток, и блестит, как небесный свет: речь и река происходят от одного корня ри или ре, греч. rew ; мы говорим: течение речи, плавная (от глагола плыть) речь; русск. баять имеет при себе в прочих индоевропейских языках родственные слова с значением света: санскрит: bhа, греч. jaw , (jainw ; припомним выражения: красно говорить, красная речь. Понятия звучащего слова, текучей воды и льющегося света санскрит соединяет в одном корне nad — говорить и светить, nada — река. Под влиянием таких воззрений слову человеческому была присвоена та же всемогущая сила, какою обладают сближаемые с ним божественные стихии. И это до очевидности засвидетельствовано и преданиями, и языком, который понятия: говорить, мыслить, думать, ведать, петь, чародействовать, заклинать и лечить («прогонять нечистую силу болезней вещим словом и чарами) обозначает речениями лингвистически тождественными:

a) В малороссийском наречии гадать— думать (тавтологическое выражение: “думае-гадае”; сравни великорус, догадался; догадка); польск. gadac, чешек, hadati — говорить, сказывать (то же у болгар, хорватов и приморских сербов), как и в санскрите gad — loqui; в литов. gadijos — называюсь, и с переменою г в ж (сравни: годить — ждать) zadas — язык, речь, zodis — слово, кельт.: gadh — звук, слово; в старинном толковнике неудобь-познаваемым речам гадание объясняется: “съкръвенъ глаголь” = сокровенное, таинственное изречение, загадка, и вместе ворожба; гадать-ворожить.

b) Баять, баить — говорить, рассказывать, байка — сказка, баюн (баюкон) — говорун, сказочник, краснобай, прибаутка, баюкать (байкать) — укачивать ребёнка под песню, обаять, (обаить, обаивать) — обольстить, обворожить, старинное: обавник (обаяниик) — чародей, напускатель “обаяния»; иллир. bajanie — заговор, чародейство, песнь, поэтический вымысл, bajan — чародей, волхв; польск. bajac — рассказывать сказки, bajacz (bajarz) — рассказчик, baja — сказка, bajeczny — баснословный; чешек. bag, bagar, bagec— сказочник, bageni— басня, речь; серб. баjати— колдовать, баjач — колдун, баjалица — колдунья, баjатье — волшебство. Этими выражениями объясняется и боян = певец, чародей в Слове о полку Игореве. От глагола баять происходит балий, слово, объясняемое в “Азбуковнике”: чаровник, ворожея, а в фрейзингенской рукописи употребляемое в значении врача; бальство — ворожба.

c) Слова вещать и ведать (ведети) одного происхождения, что доселе очевидно из сложных: по-ведать, по-вещать, по-вестить, имеющих тождественное значение: корень — санскрит: vid (настоящ. вр. vedmi) — scire, nosse, cognoscere; форма винословная (causativa): vedajami — facio ut sciat, doceo, narro; vida, vidya, veda, vitti — знание, vidita, vidvas, vettar — мудрый, готс. vitan, англос. witan, скан. vita, др.-нем. wizan, др.-прус. waist — знать. Если станем рассматривать слова, образовавшиеся у славян от корня вед ( = вет, вит, вещ), то увидим, что они заключают в себе понятия предвидения, прорицаний, сверхъестественного знания, волшебства, врачевания и суда— понятия, тесная связь которых объясняется из древнейших представлений арийского племени. Вече (вечать вместо вещать) — народное собрание, суд; вещба употреблялось не только в смысле чарования и поэзии, но имело ещё юридический смысл, как это видно из чешской песни о Суде Любуши: “vyucene vescbam vitiezovym” — edoctae scientias judiciales; vitiez, следовательно, — судья (в рус. витязь — сильномогучий герой); сравни нем. vitzig, судья. Укажем юридические термины: ответчик, завещание, повет — область, подлежащая ведомству известного суда; ведаться — судиться (“ведаться судом”), а в Орловск. губ. — кидать жребий, который в старину имел религиозно-судебное значение.

Гримм указывает, что старонемецкий язык называет судей и поэтов одними именами творцов, изобретателей (finder, schaffer, scheffen), что напоминает наше выражение: творить суд и правду. В Mater verborum вешчбы истолкованы: vaticinia, а вештец ~ vates, propheta divinus (т. е. вещающий по наитию свыше, по внушению богов); у сербов вjештина— знание, BJenrran и вjештица — то же, что у нас: ведун (ведьмак) и ведьма, или синонимические им названия знахарь и знахарка (знахарица, от знать); ведовство и ветьство — волшебство. Ведун и ведьма имеют ещё другую форму вещун и вещунья (вещица) — колдун и колдунья, и таким образом являются однозначительными с словами пророк и прорицатель (от реку); пред-вещать— предсказывать, вития (=ве-дий), вещий— мудрый, проницательный, хитрый, знающий чары. У Всеслава, рождённого от волхования и обращавшегося в различных животных, вещая душа была в теле.

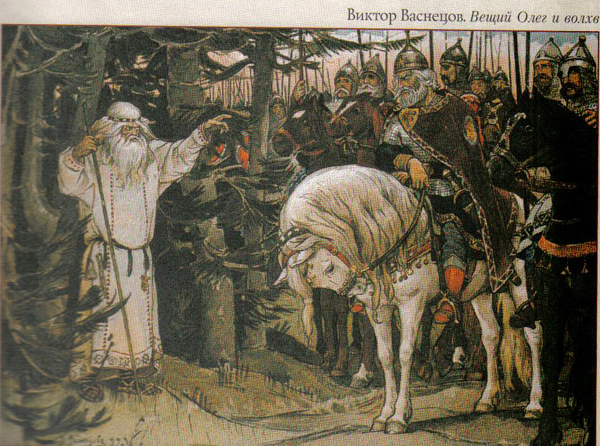

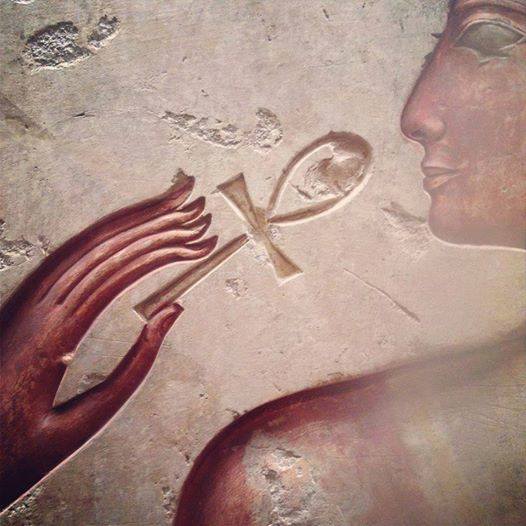

Летописец, рассказывая, что великий князь Олег прозван был вещим, прибавляет: “бяху бо людие погани и невеголоси»: и поганый, и невеглас употреблялись старинными памятниками для обозначения всего языческого, непросвещенного христианством; ясно, что слово “вещий” имело в язычестве религиозный смысл. Этим эпитетом наделён в Слове о полку Игореве певец Боян; персты его также названы вещими: “своя вещиа пръсты на живая струны въскладаше, они же сами князем славу рокотаху”; дивная песнь его носилась соловьем в дубравах, сизым орлом под облаками и серым волком по земле, т. е. представлялась в тех же метафорических образах, в каких изображалось небесное пение, заводимое бурными, грозовыми тучами.

«Боянъ бо вѣщiй, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашется мысiю по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы»

“о Бояне! абы ты сиа плъкы ущекотал, скача славию (соловьем) по мыслену древу, летая умом под облакы, рища в тропу Трояню чрез поля на горы”.

растекашеся мысью по древу,

«Растекаться мысью (др.рус. белка) по древу и серым волком по земли, сизым орлом под облака» — выражения равнозначащие. Птицы и животные, давшие свои образы для олицетворения ветров, грома и туч, удерживают в народном эпосе название вещих: вещий конь-бурка, вещий ворон, зловещий филин, и проч. По прямым указаниям Слова о полку, Боян был певец, слагатель песен и вместе музыкант, подобно позднейшим бандуристам, кобзарям и гуслярам, которые ходили по селам и на торжищах и праздничных играх распевали народные думы под звуки музыкального инструмента. Краледворская рукопись говорит о Забое, как о певце, музыканте и приносителе жертв богам. Таким образом с понятием слова человеческого нераздельны представления поэзии, пения и музыки, которым древность придавала могучее, чародейное значение. То же подтверждается и другими свидетельствами языка:

d) Санскрит: gad (gadami),— говорить переходит в литов. gied-mi— пою, как греч. epoz ,— речь, слово и taeph — поэма, стих; сравни рус. дума (песнь), сказка и басня (от басить— говорить, побаска— пословица, басиха— лекарка, женщина, знающая заговоры, нем. saga; наше слово (от которого и соловей) употреблялось в прежнее время в значении эпического сказания, песни, как очевидно из заглавий старинных произведений. От санскрита: vad — loqui, sonare, vociferari, vada, vadana — звук, vadya, vaditra— музыкальный инструмент; этому корню соответствует греч. usw , usew — петь, ushz — поэт, aush — слово, ahswn — соловей, кельт.: gwawd (gwad) — хвалебное пение. С словом vaditra г. Буслаев сближает warito — народный музыкальный инструмент чехов. Славянское г^сла первоначально означало песнь — от гддд^, откуда и гусли, звуки которых сопровождают пение (серб. гусле, пол. gesle, чешек, hausle); а потом перешло в понятие волшебства: пол. gusia — колдовство, guslarz и guslarka— колдун и колдунья, guslic— колдовать, лужиц. gusslowasch, gusslowar, готск. hunsi, англос. и сканд. husl — языческий обряд, жертва. Сравни рязан. кавник — колдун и санскрит: kavi — мудрый, поэт, может быть стоящее в связи с древнеславянским: коби — чары.

e) Подобно тому, как с словом баять сочеталось понятие леченья, так сочеталось оно и с корнем vid (ведать) в санскрите: vaidya — медик и мудрец, vaidya — лекарство, литов. waistas — то же, waistitojis — медик, серб. видати — лечить, вида — лекарь, илл. is-vidati, is-vidagne — лечить, леченье, русск. вещетинье (Волог. губ.) — лекарство, англос. wita, witega, сканд. vitkr, др.-нем. wizago — чародей, пророк (== ведун). Слово врач от санскр. bri — говорить (звук б изменился на в, как это случается довольно часто: бой и вой-на, болий и велий и пр.), кельт. bri — слово, brudiwr — предсказатель, пророк; от того же корня образовались в русском глаголы: врукати (ворчать, бормотать) и врати (первоначальный смысл: говорить, издавать звуки); серб. врач — колдун, заклинатель, предвещатель, как у нас в старину врачевать означало: колдовать. Лекарь (от лек, серб. лиjек — лекарство), лит. lekorus, готск. lekeis, др.-вер.-нем. lahhi — medicus, сканд. la’eknir, шв. lakare, дат. lage, анг. leech — знахарь, ср.-вер.-нем. lachenaere, lachenaerinne — колдун и колдунья.

Народное врачевание издревле и доныне совершается чрез заговоры и нашептывания; греки, по свидетельству Гомера, лечили заговорами, римляне употребляли против болезней carmina; песням и музыке славянское поверье приписывает целебные свойства от телесных и душевных недугов. Ипатьевская летопись упоминает о гудце, который мог привораживать зельем (озелить — околдовать) и песнями: “по смерти же Володимере, оставшю у Сырьчана единому гудьцю… посла и во Обезы, река: Володимер умерл есть, а воротися, брате! пойди в землю свою; молви же ему моя словеса, пой же ему песни половецкия, оже ти не восхочет, дай ему поухати зелья именем евшан”. В Патерике Печерском читаем: “и много от врачев, волхвов же помощи искаше”. То же сопоставление встречаем в старинной песне, где жена, притворяясь больною, посылает своего мужа: “ты поди дохтуров добывай, волхви-то спрашивати”. Муж приводит к ней скоморохов. В псковской летописи доктор Бомелий назван волхвом.

f) Оговорить — напустить на кого-нибудь болезнь недобрыми или не в пору сказанными словами; оговор — напущенная болезнь, заговор — заклятие. Точно так же от глагола реку (речь): речить — заговаривать, колдовать, и сложные с предлогами: воречье — заговариванье, нашептыванье, урёки, уроки, сурок (осурочить, изурочить) — сглаз, насланная болезнь, врёк — болезнь, несчастие, приключившиеся человеку или скотине от чужих слов, от недоброй похвалы. В Архангельской губернии о недуге, происшедшем от неизвестной причины, говорят: уроки взяли; тот же смысл соединяют и с словом нарок, как видно из клятвы: “нарок бы тя изнырял!” От того же корня: пророк и рок (fatum от fan), речения, связывающие с словом человеческим силу предвещаний и могущество все решающей Судьбы (=суда божьего); сравни: осуда— сглаживанье, осудить— сглазить. Оголцить (=оголосить)— наслать болезнь оговором или сглазом; от зыкать, зычать (= звучать) происходят: озык — сглаживанье, озычать — сглазить, равно как озёва — порча, озевать — испортить от зев — рот (зевать — раскрывать рот и шуметь, кричать; озёп — болезнь с испугу или сглазу, озёпать — сглазить от зепать — кричать).

В других языках замечаем подобный же переход от понятий говора и пения к колдовству и очарованию: sprechen— besprechen, singen— besingen (заворожить), schworen— клясться, божиться, beschworen — заклинать и гот. svaran — respondere, как в латин. jurare — conjurare, cantare — incantare; др.-вер.-нем. galstar, англос. galdor, сканд. galdr — очарование от galan — canere; англос. spell — басня, сказание и готе. spill — заклятие. Как лат. carmen означает: песнь, заговор, врачебное причитанье и юридическая формула, так сканд. run (руна) имеет весьма широкий смысл: речь, беседа, сказание, песня, лечебное наставление, буква (письмо), загадка, тайна, предвещание, runi — советник, rundr — колдун, др.-вер.-нем. runen — шептать, runazan — ворчать, бормотать; у финнов runo — песнь.

От санскрита: car — agere, facere, in opere versari (корень этот, по мнению Пикте, сливался первоначально с kar — facere, откуда и лат. carmen, и литов. kyrti, kereti — околдовать), образовались слова: abhi-cara — околдование, abhi-carin — колдун (сложные с abhi), слав. чара, чаровать, чаровник, чародей, литов. czeray (множ. число) — волшебство, czeri-ninkas — колдун. Слово “чара” употребляется в следующих значениях: волшебное средство, лекарство, отрава (=злое зелье), предвещание, а у чехов саrа, carca — черта. Черноризец Храбр (X век) говорит: “прежде оубо словяне не имехл. писмен. я” чртами и нарезнм и чтехж и гадахж еще сжщи погани». Отсюда видно соответствие славянской чары с скандинавскою руною. Этих данных достаточно, чтобы понять, почему духовенство наше в числе других суеверий восставало и против народной поэзии: “многие человецы неразумьем веруют в сон и в встречю, и в полаз, и в птичий грай, и загадки загадывают, и сказки сказывают небылые, и празднословием и смехотворием души свои губят».

В самую раннюю эпоху слово, как выражение духовных стремлений человека, как хранилище его наблюдений и познаний о силах обоготворенной природы и как средство для сообщения с богами, резко отделилось от ежедневного обиходного разговора эпическим тоном и стихотворным размером. Священное значение речи, обращенной к божеству или поведающей его волю, требовало выражения торжественного, стройного; сверх того, все народы на первоначальных ступенях развития любят песенный склад, который звучнее, приятнее говорит уху и легче запечатлевается в памяти. Первые молитвы (молить =молыти, молвити) народа были и первыми его песнопениями; они являлись плодом того сильного поэтического одушевления, какое условливалось и близостью человека к природе, и воззрением на неё, как на существо живое, и яркостью первичных впечатлений ума, и творческою силою древнейшего языка, обозначавшего все в пластичных, живописующих образах.

От священных гимнов Вед веет истинным, неподдельным духом поэзии; заговоры наши также исполнены мастерскими описаниями природы, в них замечается метр и подчас народная рифма: то же должно сказать и о других произведениях народной фантазии, доселе живущих в устах поселян. Издревле поэзия признавалась за некое священнодействие; поэты были провозвестниками божественной воли, людьми вещими, одаренными высшею мудростью, чародеями и жрецами — vates. Вдохновение ниспосылалось богами; они поили своих избранников сладким напитком знания и гармонии, внушали им обаятельные песни, и обращение Гомера к музе далеко не было риторическою фразою — вроде тех, которыми скрашивались тяжелые оды прошлого столетия, а напротив, вызвано искренним, сердечным верованием. Северные саги предлагают яркие свидетельства о той высокой чести, какая воздавалась некогда скальдам. В старинной чешской песне Славой говорит брату.

Ai ty Zaboin, pieies srdce k srdcu.

Piewee dobra miluiu bozi:

Piei, tobie ot nich dano…

Поэтические выражения, вызванные однажды благоговейным чувством, невольно повторялись потом во всех подобных случаях, так как мысль высказывалась ими в такой меткой, картинной и общедоступной форме, что не требовалось ни переделок, ни пояснений; мало-помалу выражения эти становились как бы техническими и получали постоянный, неизменяемый личным произволом характер. Но как вещее слово поэтов (=язык богов), по мнению древнего народа, заключало в себе сверхъестественные чародейные свойства, то молитва =мантра ещё в эпоху Вед переходит в заклятие или заговор, т. е. в такое могучее, исполненное неотразимой силы воззвание, которому сами боги не в состоянии воспротивиться и отказать. Вместе с этим рождается убеждение, что заклятие своими заповедными верно произнесенными формулами может творить то же, что творят небесные владыки: в Ведах gayatri (олицетворение молитвы) заступает место Индры и подобно ему поражает демонов и похищает сому. С течением времени священные гимны мало-помалу теряют первоначальные черты мантры и не столько прославляют и молят богов, сколько требуют от них (= заклинают) исполнить желанное человеку. Вещие жены и знахари позднейшей эпохи, утратив непосредственную связь с языческой стариною, всю сущность дела полагают в могуществе чародейного слова и сопутствующих ему обрядов.

В наших заклятиях (= заговорах), несмотря на искажения, каким они должны были подвергаться в течение столь долгих веков, ещё теперь можно различить те любопытные черты, которые свидетельствуют, что первоначально это были молитвы, обращенные к стихийным божествам. Древнейшая обстановка, сопровождавшая некогда молитвенное возношение, отчасти и до сих пор считается необходимым условием силы заговора, отчасти оставленная — из обряда перешла в формулу. Некоторые заговоры, прежде самого заклинания или мольбы, предлагают описание тех обрядовых подробностей, с какими в древности надо было приступать к этому священному делу:

“вставала я, раба божия, в красную утреннюю зорю (или: раным-рано, светлым-светло), умывалась ключевой водою (или: утренней росою), утиралась белым платом, пошла из дверей в двери, из ворот в вороты — в чистое поле. В чистом поле охорошилась, на все четыре стороны поклонилась…”

Или: “встану я, раб божий, благословись, пойду перекрестясь из избы дверьми, из двора воротами, выйду я в чистое поле, стану на восток лицем, на запад хребтом».

По этим указаниям, надо было вставать рано, на утренней заре, выходить в открытое поле, “глядючи на восток красного солнышка”, умываться росою или свежей ключевой водою = символом небесного дождя, дарующего обилие и счастие, и кланяться на четыре стороны. “Кланяться”, “бить челом” было древнейшею формою, в которой человек выражал свою покорность перед богами, благоговейное поклонение им; обращение к востоку — туда, где восходит верховное божество света — ясное солнце, прогоняющее нечистую силу мрака и оживляющее пробужденную природу, исстари соблюдалось при молитвенных возношениях у всех народов; обычай требует строить храмы на восток. Владимир Мономах в поучении своем говорит детям: “да не застанет вас солнце на постели; тако бо отец мой деяшеть блаженый и вси добрии мужи свершении: заутреннюю отдавше Богови хвалу, и потом солнцю всходящю, и узревше солнце, и прославити Бога с радостью, и рече: просвети очи мои, Христе Боже, и дал ми еси свет твой красный!» Герои народного эпоса молятся на восток:

Он молодец ото сна подымается,

Утренней росой умывается,

Белым полотном утирается,

На восток он Богу молится.

Поморцы, по словам г. Верещагина, до сих пор обращаются с своею молитвою к востоку; но не только они, так же поступают простолюдины и в других местностях России. У чехов в некоторых случаях от лиц, дававших присягу, требовалось, чтобы они становились лицом на восток — против утреннего солнца. По русскому поверью, испорченные и больные могут ожидать помощи — не иначе как с той стороны, откуда восходит красное солнышко: там сокрыта сила могучая, которая может противостоять всякой порче. Поэтому думают, что заговор действует целебно только тогда, когда произносится натощак, т. е. ранним утром. Кроме восходящего солнца, древнеязыческие мольбы воссылались и к ночным светилам — луне и звездам, и, разумеется, по времени совершения они совпадали с появлением этих светил на небе. Увидя в первый раз молодой месяц, поселяне крестятся и говорят:

“молодой месяц! дай тебе Господи круты рога, а мне добро здоровье” или: “батюшка светел месяц! золоты рога тебе на стоянье, а мне на здоровье», т. е. да прибывает моё здоровье так же, как будет прибывать, увеличиваться молодой месяц.

Самый закат солнца вызывал человека к торжественному заявлению возбуждённых в нём чувств; он молил потухающее светило не покидать его навсегда, прогнать демона ночи, даровать наутро новый благодатный день: с такою наивною детскою мольбою, засвидетельствованною гимнами Вед, он, конечно, должен был обращаться к западу — туда, где садилось солнце. Молитвы, следовательно, возглашались и при вечерней заре и ночью при восходе месяца и возжении блестящих звезд, причем, следуя старинному обряду, умывались вечерней росою; тем не менее преимущественно они совершались поутру и на восток, ибо с этим временем и с этою стороною соединялась мысль о воскресающем царе вселенной, о возрождающейся жизни и вместе с тем о благих дарах, ниспосылаемых богами смертным.

Заговоры произносились громким, зычным голосом, и доселе большая часть их состоит из молитвенных обращений к небу, светилам, заре, грому, ветрам и другим стихийным божествам. Нашептывание заговоров появилось, вероятно, позднее, когда в них стали видеть таинственное, заповедное знание, которое должно быть скрыто от всех непосвященных. Славянин призывал Сварога, его детей и внуков:

— “ты, Небо, слышишь! ты. Небо, видишь!.. Звезды вы ясныя! сойдите в чашу брачную, а в моей чаше вода из заторного студенца; Месяц ты красный! сойди в мою клеть… Солнышко ты привольное! взойди на мой двор (т. е. пошлите на мой дом и двор счастие, освятите своим светом брачную чашу)… Звезды, уймите раба божьего (имярек) от вина (от запоя); Месяц, отврати раба от вина; Солнышко, усмири раба от вина!”

— “Праведное ты, красное Солнце! спекай у врагов моих, у супостатов, у сопротивников, у властей-воевод и приказных мужей, и у всего народа божьего уста и сердца, злые дела и злые помыслы, чтоб не возносились, не промолвили, не проглаголали лиха сопротив меня”. (Новгор. губ.)

— “Гой еси. Солнце жаркое! не пали и не пожигай ты овощь и хлеб мой, а жги и пали куколь и полынь-траву”.

— “Гой еси ты, Зоря Утренняя, и ты. Зоря Вечерняя! пади ты на мою рожь, чтоб она росла — как лес высока, как дуб толста”.

— “Матушка Зоря Вечерняя, Утренняя, Полуночная! как вы тихо потухаете-поблекаете, так бы и болезни и скорби в рабе божием (имя) потухли и поблекли — денные, ночные и полуночные”.

— “Месяц, ты Месяц — серебряные рожки, златые твои ножки! сойди ты. Месяц, сними мою зубную скорбь, унеси боль под облака. Моя скорбь ни мала, ни тяжка, а твоя сила могуча; мне скорби не перенесть, а твоей силе перенесть».

— “Молодик-Молодик! (молодой месяц) в тебе роги золотии; твоим рогам не стоять, моим зубам не болеть”.

— “Молодик-гвоздик! тоби роги краски, мени очи ясни; тоби крути роги, мени чорни брови”. Глядя на серп луны, девицы вертятся на пятке правой ноги и причитывают: “млад Месяц! увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя».

— “Мать ты моя, Вечерняя Звезда! жалуюсь я тебе на двенадцать девиц— на Иродовых дочерей” (=на лихорадки).

— “На море на окиане, на острове на Буяне (=в туче-острове, плавающем по небесному морю) живут три брата, три Ветра: один северный, другой восточный, третий западный. Навейте, нанесите вы. Ветры, печаль-сухоту рабе божией (имя), чтобы она без меня дня не дневала, часа не часовала».

Другие воззвания к вихрям, грому, дождю, водам и огню очага указаны в разных местах настоящего труда, а потому и не приводим их здесь. Поэтические обращения Ярославны к солнцу, ветрам и Днепру представляют прекрасный пример старинного заклятия. Прибегая к обожествленным светилам и стихиям, испрашивая у них даров счастья и защиты от всяких бед, древний человек отдавал себя под их священный покров, что выражается в заговорах следующими формулами:

— “пойду я в чистое поле — под красное солнце, под светел месяц, под частые звезды, под полетные облака; стану я раб божий в чистом поле на ровное место, что на престол Господа моего, облаками облачуся, небесами покроюся, на главу свою кладу красное солнце, подпояшусь светлыми зорями, обтычуся частыми звездами, что вострыми стрелами — от всякого злого недуга» или: — “умываюсь росою, утираюсь (т. е. осушусь) солнцем, облекаюсь облаками, опоясываюсь чистыми звездами».

Сила заговора основывается иногда на выражении, что заявляемое человеком желание исходит не от него лично, а от признанных им богов; так в заклятии, произносимом с целью, чтобы пчелиный рой не разлетался из назначенного ему улья, говорится: “беру я пчелу, сажаю в улей. Не я тебя сажаю, сажают тебя белые звезды, рогоногий месяц, красное солнышко, сажают тебя и укорачивают (укрощают)».

В эпоху христианскую эти древнейшие воззвания к стихийным божествам подновляются подставкою имён Спасителя, Богородицы, апостолов и разных угодников; в народные заговоры проникают воззрения, принадлежащие новому вероучению, и христианство сливается воедино с языческими представлениями о могучих силах природы: Христос — “праведное солнце” отождествляется с божеством дневного света, Пречистая Дева — с красною Зорею, Илья-пророк, Николай-угодник и Георгий-победоносец заступают место Перуна; те или другие святые, получившие в своё заведование различные промыслы и хозяйственные заботы, призываются в заговорах, смотря по тому, с какою именно целью творится заклятие.

Как ни странны, как ни дики кажутся подобные смешения, как ни много искажено и затемнено ими старинных преданий, они важны тем, что ярко свидетельствуют о глубокой древности религиозного характера народных заговоров.

Многие заговоры до такой степени были подновлены, что вошли в состав требников (сербских и русских) XV—XVII столетий под именем молитв. Знахари нередко соединяют произнесение заговоров с христианскими молитвами; в Полтавской губ., например, произнеся заклятие против укушения змеи: “заклинаю вас, гадюки, именем Господа нашего Иисуса Христа и св. Георгия и всеми небесными силами и проч.”, они тотчас же читают общеупотребительные молитвы. Скопцы, призывая св. Духа, произносят молитву, где наряду с христианскими представлениями поставлены и силы природы:

— “прости меня, Господи, прости меня, пресвятая Богородица, простите меня, ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и вся небесная сила! Прости небо, прости, матушка — сыра земля, прости, солнце, прости, луна, простите, звезды, простите, озера, реки и горы, простите, все стихии небесные и земные!”

Когда древние молитвенные воззвания перешли в заклятия, чародейная сила их была признана именно за тем поэтическим словом, за теми пластическими выражениями, которые исстари почитались за внушение самих богов, за их священное откровение вещим избранникам: прорицателям и поэтам. Заговоры обыкновенно заканчиваются этими формулами:

— “слово мое крепко!”

— “слово мое не прейдет вовек!”

— “будьте мои слова крепки и лепки, тверже камня, лепче клею и серы, сольчей соли, вострей меча-самосека, крепче булата; что задумано, то исполнится!”

— “сие слово есть утверждение и укрепление, им же утверждается и укрепляется и замыкается… и ничем — ни воздухом, ни бурею, ни водою дело сие не отмыкается».

Старинная метафора уподобила губы и зубы замку, а язык ключу на том основании, что тайная мысль человека до тех пор сокрыта, заперта, пока не будет высказана языком; язык, следовательно, — ключ, отпирающий тайник души человеческой. По народной пословице: “губы да зубы — два запора”. Метафора эта нашла для себя знаменательное применение в заговорах; чтобы указать на крепость, нерушимость их заповедного слова, употребляются следующие выражения:

—“голова моя — коробея, а язык— замок».

— “Тем моим словам губы да зубы— замок, язык мой— ключ; и брошу я ключ в море, останься замок в роте”

— “мои уста — замок, мой язык — ключ: ключом замкну, ключом запру, замок в море спущу, а ключ на небеса заброшу”.

— “Замыкаю свои словеса замками, бросаю ключи под бел-горюч камень алатырь; а как у замков смычи крепки, так мои словеса метки».

— “Замыкаю свой заговор 77-ю замками, 77 цепями, бросаю ключи в окиан-море, подбсл-горючь камень алатырь. Кто мудренее меня взыщется, кто перетаскает из моря весь песок” — только тот разрушит заклятие

— “Отсылаю притку (насланную болезнь) на море, на остров Буян, на белый камень латарь; там принимают притку 77 молодцев, один молодец запирает притку в 77 замкбв, в 77 ключов; отсылают притку в окиян-море — в белу-рыбицу. Небо и земля — ключ!”

— “Ключ моим словам в небесной высоте, а замок в морской глубине — на рыбе-ките, и никому эту кит-рыбу не добыть и замок не отпереть окроме меня; а кто эту рыбу добудет и замок мой отопрет, да будет яко древо, палимое молнией».

— “Замкну аз раб божий за тридевять замков, выну из тридевять замков тридевять ключей, кину те ключи в чистое море-окиан; и выйдет из того моря щука златоперая, чешуя медная, и проглотит тридевять моих ключей, и сойдет в глубину морскую. И никому той щуки не поймать, и тридевять ключей не сыскать, и замков не отпирывать, и меня раба божьего не испорчивать”. (Новгор. губ.)

Эти выражения дают заклятию — силу великую; преодолеть её, уничтожить заклятие так же трудно и невозможно, как отпереть замок, ключ от которого закинут в море, или отпереть замок, заброшенный в океан, ключом, закинутым в небеса: “ключ в небе, замок в море!» Если мы прибавим, что та же метафора ключа употреблялась для обозначения молнии, отпирающей облачные скалы (=камень-алатырь), что ходячие по небу тучи уподоблялись рыбам, плавающим в воздушном океан-море (см. гл. XVI); то поймём всю мистическую важность указанных изречений. Как язык есть ключ к тайнам души, так молния = огненный язык бога-громовника есть ключ, с помощию которого отмыкаются уста Перуновы и раздается его громовое слово. Таким образом, на освящение и утверждение заклятия призывался громовник; скрепленный его небесным ключом, заговор получал неодолимую твердость:

Эти выражения дают заклятию — силу великую; преодолеть её, уничтожить заклятие так же трудно и невозможно, как отпереть замок, ключ от которого закинут в море, или отпереть замок, заброшенный в океан, ключом, закинутым в небеса: “ключ в небе, замок в море!» Если мы прибавим, что та же метафора ключа употреблялась для обозначения молнии, отпирающей облачные скалы (=камень-алатырь), что ходячие по небу тучи уподоблялись рыбам, плавающим в воздушном океан-море (см. гл. XVI); то поймём всю мистическую важность указанных изречений. Как язык есть ключ к тайнам души, так молния = огненный язык бога-громовника есть ключ, с помощию которого отмыкаются уста Перуновы и раздается его громовое слово. Таким образом, на освящение и утверждение заклятия призывался громовник; скрепленный его небесным ключом, заговор получал неодолимую твердость:

— “мой заговор крепок, как камень-алатырь!”

— “кто камень-алатырь изгложет, тот мой заговор превозможет!» — “тем моим словам небо — ключ, земля

— замок отныне и до веку!», т. е. одна только божественная сила, которая может изгрызть облачную скалу и которая весною отпирает недра земли, замкнутые зимним холодом, — сила неба с его весенними грозами в состоянии превозмочь заговор.

Могущество заговорного слова безгранично: оно может управлять стихиями, вызывать громы, бурю, дожди, град и задерживать их, творить урожаи и бесплодие, умножать богатство, плодить стада и истреблять их чумною заразою, даровать человеку счастье, здоровье, успех в промыслах и подвергать его бедствиям, прогонять от хворого болезни и насылать их на здорового, зажигать в сердце девицы и юноши любовь или охлаждать пыл взаимной страсти, пробуждать в судьях и начальниках чувства милосердия, кротости или ожесточения и злобы, давать оружию меткость и делать воина неуязвимым ни пулями, ни стрелами, ни мечом, заживлять раны, останавливать кровь, превращать людей в животных, деревья и камни, короче сказать: слово заговора может творить чудеса, подчиняя воле заклинателя благотворные и зловредные влияния всей обожествленной природы. С некоторыми апокрифическими молитвами народ соединяет такую же чародейную силу, таков, например, “Сон Богородицы”, о котором старинные грамотники утверждали, что тот, кто его читает или при себе носит, будет жить во всяком благополучии, телесном здравии, изобилии, мире и тишине, в судах и у начальства будет в милости и заступлении, в пути — безопасен от злых людей, в лесу — от зверя и гадов, на воде — от потопления, в бою — от оружия; по словам народного стиха:

Кто эту молитву знает,

Трижды в день читает,

Спасен бывает:

От воды и от потопу,

От огня — от пламя,

От лихого человека,

От напрасной смерти.

То же могущество приписывает Эдда песням Одина:

“я знаю,— говорит он, — песню, которая помогает в битвах, ссорах и во всех заботах; знаю и другую, которая необходима для всех, как целебное лекарство от болезней; знаю я третью песню, которая налагает оковы на моих врагов, притупляет острие их оружия и делает меня недоступным ранам; знаю четвертую: если бы враг меня одолел и наложил узы на мои члены, то как скоро раздастся моя песня — я свободен, с ног спадают цепи, с рук — колодки; знаю пятую песню: летит стрела, направленная на рать, и как бы скоро она ни летела — я могу её остановить в один миг”, и так далее.

Руны — о. Березань

Руны и чародейные песни, по германским преданиям, всесильны: они могут и умертвить и охранить от смерти и даже воскресить, делать больными и здоровыми, заживлять раны, останавливать кровь, наводить сон, гасить пламя пожара, смирять ветры и взволнованное море, насылать бури, дождь и град, разрывать цепи, ломать запоры и скреплять наложенные узы, разверзать и вновь запирать горы, доставать из недр земных сокровища, делать оружие крепким и слабым, наводить и изгонять злых духов, связывать уста зверей, руки и ноги воров, вызывать из могил мертвых, вправлять вывихи: всё это не более как метафорические выражения, издревле служившие для обозначения небесных явлений, но впоследствии понятые буквально и примененные к обыкновенному быту человека.

Как вой зимних вьюг мертвит и усыпляет природу и как оживляют = пробуждают её звуки весенней грозы, так ту же силу получила и человеческая песня; как шумная гроза проливает кровь = дождь и как вихри, рассеивая облака, останавливают дождевые потоки, так и вещее слово может то растравлять раны, то заживлять их и останавливать текущую кровь.

“потушить пожар” значит: погасить пламя грозы в дождевых ливнях;

“разорвать цепи” и “отворить крепкие запоры” = разбить те оковы, которые налагает суровое дыхание зимы на тучи, воды и землю;

“отпирать горы и добывать клады” = отпирать облачные скалы ключом-молнией и выводить из-за них золотое сокровище солнечных лучей;

“вызывать мертвецов” = пробуждать грозовых духов, спящих во время зимы мертвым сном в гробах-тучах.

Представление туч— демонами, дождевых облаков — дойными коровами и другими животными, молний — оружием, грозы — битвою и любовным союзом, дождя — все оживляющею водою породило убеждение, что вещее слово может распоряжаться нечистою силою, умножать стада, управлять битвами, возбуждать любовь или ненависть, исцелять от болезней и насылать недуги = поветрие. Уподобление, аналогия играют поэтому в заговорах самую широкую роль; в наиболее загадочных и наиболее богатых мифическими чертами заговорах проводится параллель между небесными явлениями природы и теми нуждами заклинателя, которые заставляют его прибегать к вещему слову: — «как потухает кровавая зоря на небе, так да остановится льющаяся из раны кровь»;

— «как не могут устоять демоны против громовых стрел и палицы Перуна, так да бежит неприятель от оружия ратника«, и т. д.

В разных главах нашего сочинения мы объяснили многие из таких заговоров. Хотя в настоящее время параллель эта не везде осязательна и иные заклятия, по-видимому, не имеют никакого отношения к стихийным божествам; но это, во-первых, потому, что мы утратили понимание старинного метафорического языка и за общепринятым значением слов не сознаем их переносного смысла, а во-вторых, потому, что самые заговоры донеслись до нас значительно искаженными и нередко в жалких, искалеченных обломках. От зубной боли, например, читают следующий заговор: “ты, Мисяцю молодых! пытай ты мертвых и живых: у мертвого зубы не болять? — У мертвого зубы николы не болять, косты задубилы, зубы занимилы… Даруй, Господы, щоб у мене раба божого зубы занимилы, николы не болилы». Другое средство лечить зубы состоит в том, что больной должен кусать церковную паперть с троекратным произнесением заклятия: “как камень сей крепок, так закаменей и мои зубы — крепче камня!» Желание заклинателя понятно: он требует, чтобы занемели его зубы, чтобы замерла в них боль и были бы они крепки и нечувствительны, как камень; но сила заговорного слова в первом случае скрепляется обращением к Месяцу, который, как светило ночи, признавался за божество, озаряющее мир загробный (ночь и смерть — понятия, постоянно отождествляемые), а во втором — обращением к камню, как символу Перунова молота, т. е. молнии, которая сверх того уподоблялась и крепкому, ничем несокрушимому зубу.

Для того, чтобы заклятие достигало своей цели, признавалось необходимым точное, верное знание его вещих формул; как скоро формулы эти позабыты или извращены, заклятие не в силах помочь ни смертным, ни богам.

В битве Тора с великаном Грунгниром, по рассказу Младшей Эдды, камень, брошенный Грунгниром, вонзается в голову бога. На помощь ему призывается вещая Гроа; она готова петь чародейные песни на исцеление Тора, но требует, чтобы он возвратил ей прежде мужа, смелого Орвандилля, из царства великанов; Тор исполняет условие, но Гроа так обрадовалась возврату своего мужа, что перезабыла вещие слова, и осколок камня остался навсегда в голове громовника. В Калевале повествуется, что Вейнемейнен, делая ладью (корабль = туча, см. гл. XI), ранил себя в ногу и кровь (= дождь) побежала рекою; он начинает заговаривать кровь, но, на беду, не мог припомнить тех крепких слов, которые словно ключом запирают глубокие раны, и затопляет своею кровью всю страну; наконец, после долгих поисков, он находит старого колдуна, который и помогает ему своим пением.

Итак, по глубокому убеждению первобытных племён, слово человеческое обладало чародейною силою: на этой основе возросло верование, доселе живущее у всех индоевропейских народов, что слово благословения, доброго пожелания и приветствий (здравиц, т. е. пожеланий здоровья при встрече и на пиру при “заздравных” кубках) призывает на того, кому оно высказывается, счастие, довольство, крепость тела и успех в делах; наоборот, слово проклятия или злого пожелания влечет за собою гибель, болезни и разные беды. Песня, пропетая при святочном гадании и предвещающая добро или зло, непременно исполнится: “сбудется — не минуется!” Благословение есть доброе, благое-слово (eulogia, benedictio) — точно так же, как проклятие (maledictio) — злое, недоброе слово; даже похвала, если она высказана неискренно, с дурным чувством зависти, тайной злобы и худого желания, может изурочить человека, почему матери, слыша похвалы своим детям от посторонних, обыкновенно сплевывают для отвращения порчи.

В старонемецком языке wunsch (желание) равносильно волшебству. По ирландскому поверью, выговоренное проклятие семь лет носится в воздухе и в каждое мгновение может пасть на того, против кого было вымолвлено. У албанцев вера в могущество высказанного желания выразилась в живом олицетворении: мифическое существо Ора странствует по земле, прислушиваясь к мольбам и проклятиям людей, и тотчас же их исполняет, как скоро они дойдут до её слуха; потому нищие, получив милостыню и высказывая за то своему благотворителю добрые пожелания, заканчивают их так: “да пройдет здесь Ора и да исполнит всё это!»

У нас верили в старину, что бывают счастливые и несчастные часы, и доселе существует поговорка: “в добрый час сказать, в худой помолчать”; рассказывая о каком-нибудь несчастии или упоминая о нечистом духе, простолюдины спешат прибавить: “не тут (не при нас) будь сказано!” Таким образом, верование в могущество слова сливается с верою в Судьбу, которая определяет людские доли, смотря по тому, в какой кто час на свет народился: в счастливый или бесталанный (см. гл. XXV). Клятбовать — нарекать зло на кого-либо.

И на Руси, и у других славян уцелело много старинных клятв, любопытных по своему эпическому складу и указаниям на древние мифические представления; все они состоят в призывании на недруга карающей руки божества, тяжелых болезней и всевозможных бедствий: “о, чтоб тебя язвило! (пятнало, или стреляло)”— “благое тебя побери!” (благой— безумный; смысл тот: “чтобы ты с ума сошел!”) — “колом тебя в землю!” (намек на осиновый кол, которым прибивают умерших колдунов и ведьм). — “Богдай тебя — провались ты, сгибни!” — “няхай на цябе все поветрие!» и др.

Из славянских племён всех богаче и здравицами и клятвами сербы, как в этом легко убедиться из сборника В. Караджича. В одной сербской песне о Марке Кралевиче рассказывается, как однажды красная девица туркиня вытащила из воды раненого юношу и позвала брата на помощь, а брат, позарившись на чудесную саблю, убил несчастного витязя и завладел его одеждой и оружием. Возмущенная таким чёрным делом, девица произносит на брата проклятие:

За што, брате, да од Бога найеш!

За што згуби мога побратима?

На што си се, болан, преварио?

А на jenny сабл(ь)у оковану!

Еда Бог да — одуекла ти главу!

Перевод:

“Брат, Бог да накажет тебя!

за что сгубил моего побратима?

на что ты, безумный, польстился?

На одну кованую саблю; дал бы Бог,

чтоб она отсекла твою голову!

И проклятие исполняется буквально; Марко Кралевич встречает турка, любуется саблею, спрашивает, как и откуда он добыл её? и, выслушав рассказ, тою же саблею отсекает ему голову.

Особенно спасительно родительское благословение и особенно страшна родительская клятва, по самой важности отцовской и материнской власти, которая так слепо и непритворно уважалась в патриархальном быту. В казацких песнях с твердостью неоспоримой истины высказано:

Як не будем отцю и матери правды казати,

То буде нас отцевська и материньска молитва карати!

Этой каре приписывают казаки и бурю на море и неудачную битву с турками, припоминая, что при отъезде своем из дому они не взяли опрощенья ни с отцом, ни с матерью, и, следовательно, не получили их напутственного благословения. В малорусских песнях не раз жалуется девица на своё горькое житье, которое выпало ей на долю, потому что недобрая мать кляла её в детстве:

“Десь ты мене, маты, в барвинку купала,

Купаючи проклынала, щоб доли не мала?”

— Проклынала, доню, тогди твою долю:

На гору йшла, тебе несла, ще-й воды набрала.

“Було б тоби, маты, водыци не браты,

И моей счастя-доли да-й не проклинаты!”

— Ще я тогди, доню, долю проклынала,

Як у степу пры дорози пшенычсньку жала,

Пшеныченьку жала, снопа заробляла,

А ты мини, моя доню, спаты не давала.

“Було б тоби, маты, пшеныци не жаты,

И моей счастя-доли дай не проклынаты!”

—Ище тогди, доню, долю проклынала:

Мала ничка-Петривочка, я всю ничь не спала,

Всю ничку не спала, тебе колыхала…

“Було б тоби, маты, та-й не колыхаты,

И моей счастя-доли да-й не проклынаты!”

Злое, неосторожно сказанное в сердцах слово, хотя бы без всякого желания, чтоб оно сбылось, по народному поверью, никогда не остается без худых последствий. “Чтобы тебя буйным ветром унесло!”- говорит в сказке красная девица, не добудившись своего милого, — и в ту же минуту подхватило его вихрем и унесло далеко-далеко в безвестные страны. Если отец или мать скажет своему детищу, особенно в недобрый час, нехорошее слово: “чёрт бы тебя брал!.. изыми тя!.. унеси тя!” — быть ребёнку между заклятыми, т. е. попасть в число тех, которые унесены нечистою силою. В народе нашем ходит множество рассказов о том, как пропадали таким образом отверженные дети.

UBI HAROLD SACRAMENTUM FECIT WILLELMO DUCI = Где Гарольд даёт клятву герцогу Вильгельму

На могущество слова опиралась и древняя, языческая присяга — в старинных памятниках рота и клятва, потому что она состояла в торжественном призывании на свою голову различных казней (“божьей кары”) — в случае, если произносимый человеком обет будет нарушен или если даваемое им показание — ложно.

Договор князя Игоря с греками был скреплен этими словами: “да не имуть (нарушители мира) помощи от Бога, ни от Перуна, да не ущитяться щиты своими и да посечени будуть мечи своими, от стрел и от иного оружия своего, да будуть раби в весь век в будущий”.

В договоре Святослава это выражено так: “да имеем клятву от Бога… и да будем колоти (= золоти) яко золото, и своим оружьем исечени будем”. Доселе обращающиеся в народе божбы и клятвы указывают на то же: “душа вон!” — “Лопни мои глаза (ослепнуть мне!), коли говорю неправду!” — “Сейчас сквозь землю провалиться!”— “С места не сойдти!”— “Убей меня Бог!” (серб. “да ме Бог убще!” — “Бий сила божа!” польск. “niech mie Pan Bog zabije!”) .

Далее… VIII. Ярило

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории