Славяне и скандинавы. Под редакцией Е.А. Мельниковой. Москва: Прогресс, 1986. Дания и даны. Автор: Эльза Рёсдаль. Язычество, христианство и международные связи. В последние столетия перед утверждением христианства в Дании были распространены различные погребальные обряды6. Нам известны как сожжения с погребальным инвентарем или без него, так и грунтовые трупоположения с вещами или безынвентарные. Форма могил различна: имеются простые захоронения в грунтовых ... Читать далее »

Архивы с метками: язычество

Рим был древней колонией пеласгов из Аркадии

Город Паллантий или Паллантион (др.греч. Παλλάντιον), реже Палантиум или Палантион (греч. Παλάντιον), Паллен (Pallene) был одним из самых древних городов Аркадии во времена царствования Менелия на земле пеласгов — Пеллопонесе в Греции. Как говорят античные авторы, Паллантий был основан Палласом, сыном Ликаона. Паллантий был расположен к западу от Тегеи (Tegea), на небольшой равнине, называемой Паллантийской равниной (Παλλαντικόν πεδίον — Pallantikón ... Читать далее »

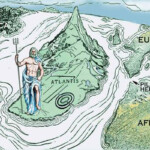

Атлантида. Диалоги Платона

ПОЯС МИРА Параллели в летописи истории Евразии Сергей Дарда. ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. НАЗАД К ЛЕГЕНДАМ Глава 20. Атлантида Было прохладное весеннее утро в Вирджинии. По дороге домой возле одной из станций метро Вашингтона я заскочил в букинистический магазин Second Story Books. В этом магазине я уже купил несколько старых и недорогих книг, и в этот раз хотел быстро пробежаться по полкам, ... Читать далее »

Что в имени Ясон?

ПОЯС МИРА Параллели в летописи истории Евразии Сергей Дарда. ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ЛИНГВИСТИКА. Глава 15. Что в имени ? Ясон. Этимология имени Ясон, Ясий, производные от которого Иасий, Иасион, Иисус, Иешу, Азий, Асий, Асия, топонимы Азия, Иасея, Асея, Яссы, Ассы, Азов, этнонимы азаны (древний народ в Аркадии), асийцы (жители Азии), асионы/эсионы (народ в Лидии) асии (Средняя Азия), панонийские осы, упоминавшиеся Тацитом, ... Читать далее »

Куреты

ПОЯС МИРА Параллели в летописи истории Евразии Сергей Дарда. Часть первая. ЛЕГЕНДЫ. Глава 7. «Варвары» Средиземноморья, Азии и Европы. 7.3 КУРЕТЫ. Страбон. Книга 10. Евбея, Этолия, Акарнания, Крит. Глава 3. 1) Что касается куретов, то одни писатели причисляют их к акарнанцам, другие же — к этолийцам; согласно одним, они происходят с Крита, а по другим — с Ефбеи. Так как ... Читать далее »

Споры о Пеласгах Греции, Малой Азии и Италии.

ПОЯС МИРА Параллели в летописи истории Евразии Сергей Дарда. Часть первая. ЛЕГЕНДЫ. Глава 5. Пеласги. 5.1 Пеласги Греции, Малой Азии и Италии. Споры о Пеласгах Греции, Малой Азии и Италии. Словарь греческой и римской биографии и мифологии. Под редакцией Уильяма Смита, Л. Д. ( Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. Edited by William Smith, L L. D.) ПЕЛАСГА ... Читать далее »

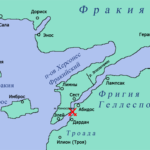

Дардания Самофракийская

ПОЯС МИРА Параллели в летописи истории Евразии Сергей Дарда. Часть первая. ЛЕГЕНДЫ. Глава 4. ДАРДАНИЯ. 4.2 Дардания Самофракийская. Названия мест в классической мифологии Греции. (Place-names in Classical Mythology: Greece) САМОФРАКИЯ (SAMOTHRACE, SAMOTHRAKI), (Σαμoθρηικην). Остров на севере Эгейского моря, напротив устья Гевруса на севере от Имброса и на северо-восток от Лемноса. … Павсаний говорит, что Самофракия была колонизирована переселенцами с острова ... Читать далее »

Кольцо с руническим заговором

Существует семь известных колец с руническими надписями англосаксонского периода — 9- 10 века . Самыми известными из них являются кольцо Брэмхам Мур (Bramham Moor Ring), найденное в 18 веке, и кольцо Кингмур (Kingmoor Ring), найденное в 1817 году, с почти идентичной магической формулой, написанной рунами. Читать далее »

Некрополь короля Редвальду в кургане Саттон-Ху.

Королевство Восточная Англия (древнеанглийский: Engast Engla Rīce) было небольшим независимым англосаксонским королевством, на территории современного Норфолка и Саффолка (South folk). Курганный некрополь Саттон-Ху (англ. Sutton Hoo) близ города Вудбридж (Woodbridge) графства Саффолк (англ. Suffolk) в восточной Англии был обнаружен в конце 30-х годов ХХ века. Находки сделанные в Саттон Ху некрополь считаются самыми значительными археологическими находками в истории Великобритании. Большая коллекция сокровищ поразила воображение археологов, среди артефактов ... Читать далее »

Самая ранняя торговля викингов

Международная группа исследователей из Великобритании, Дании и Южной Африки во главе со Стивеном Эшби (Steve Ashby) из Университета Йорка обнаружили, что викинги занимались морской торговлей еще за 70 лет до их первого зафиксированного в летописях набега. В 836 году рейд викингов в устье реки Маас и по реке Шельда — это было первое упоминание о викингах-вендах. Учёные полагают, что их результаты подтверждают известную гипотезу ... Читать далее »

Традиции древнерусской резьбы по дереву

Резьба по дереву — традиционное древнерусское ремесло, ставшее неотъемлемой частью русской культуры. Искусство резьбы по дереву у праславян зародилось в те времена, когда появились первые примитивные режущие инструменты. Славянским народам приходилось прилагать немало труда, чтобы очистить территорию сплошь покрытую дремучим лесом под пашню и для строительства дома. Дерево на протяжении тысяч лет на Руси было основным материалом для строительства жилых ... Читать далее »

Славянская мифология

СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ. Вячеслав Всеволодович Иванов, Владимир Николаевич Топоров. Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1980. — Т. 2. — С.450-456. Славянская мифология — совокупность мифологических представлений древних славян (праславян) времени славянского единства до конца 1 тыс. н. э.. По мере расселения славян с праславянской территории — между Вислой и Днепром, прежде всего из области Карпат, по Центральной и Восточной Европе от Эльбы ... Читать далее »

От дикого кабана к Рождественскому поросёнку

Рождество для нас это оживленный сезон подготовки к большому христианскому празднику рождения Иисуса Христа, традиционных даров, больших и маленьких подарков, праздничного застолья, 12-дневного народного гулянья. Итак, давайте отправимся охотиться на нашего кабана, появившегося в глубокой древности нашей языческой истории. Читать далее »

Повелитель низин и загробного мира ᚹᛖᛚᚩᛞᚢ — Веладу

Расчленение космического существа и создание мира. Расчленения мифического персонажа с именем *Uel- , в результате которого по-новому организуется космос и достигается благо, продолжается в ритуале человеческого жертвоприношения, последовательно заменяемого далее разными видами жертвенных животных — коня, быка, овцы, свиньи, собаки. Санскрит: purusa-medha — «жертвоприношение человека». Этот обряд, отчасти соответствующий хеттским описаниям обряда человеческого жертвоприношения, состоит в расчленении на части человека как образа перво-человека — Пуруши. Части тела Пуруши соотносятся с разными частями ... Читать далее »

История превращения ели в Рождественское дерево

Наряженное еловое деревце в доме на Новый год, кажется нам столь естественным, само собой разумеющимся, когда подходит этот праздник, и мы, по усвоенной с детства привычке, устанавливаем ёлку, украшаем и радуемся ей. А между тем обычай этот сформировался у нас относительно недавно, и его происхождение, его история и его смысл, несомненно, заслуживают внимания. Процесс “прививки ёлки” в России был долгим, противоречивым, ... Читать далее »

Хронология курганных захоронений Алтая

М.И. Артамонов «Сокровища саков». Глава 3. Алтайские курганы Хронология курганных захоронений Алтая Благодаря прекрасной сохранности дерева удалось точно установить по годовым древесным кольцам относительную хронологию раскопанных алтайских курганов. Самым древним оказался первый Туэктинский курган. Через сто тридцать лет после него были сооружены в один год первый и второй Пазырыкские курганы. Все Пазырыкские курганы возникли в течение меньше чем полустолетия — четвёртый ... Читать далее »

Алтайские курганы.

М.И. Артамонов «Сокровища саков». Глава 3. Алтайские курганы. Если об археологии сакского времени в Средней Азии и Западной Сибири можно сказать, что она остаётся ещё делом будущего, то находки в алтайских курганах представляют сегодняшний день советской науки. Они открыли новую страницу в культурной истории кочевников Евразии и благодаря своей необычности и действительно высокой художественной ценности получили всемирную известность. Читать далее »

Сокровища саков в горах Восточного Памира.

М.И. Артамонов «Сокровища саков». Глава 2. Художественные памятники саков Средней Азии и Западной Сибири. Часть 2. Сокровища саков в горах Восточного Памира. В кургане №10 в урочище Тамды на правом берегу речки Памир, притока реки Пянджа, под каменной насыпью в 5 метров высотой в могильной яме при скорченном скелете старика обнаружены: обшитый кожей деревянный колчан с набором разнообразных стрел, лежавшие на нём два железных меча ... Читать далее »

Языческий символ трикветр

Древний языческий орнамент народов центральной и северной Европы, в виде сакрального символа трикветр или трикветрус (лат. triquetrum от tri -«три» + quetrus — «-угольный», то есть «треугольник»), в X веке часто использовался на Руси как «варяжский» орнаментальный мотив. В бронзовом веке трикветр был одним из символов движения Солнца, олицетворяя основные положения Солнца на восходе, в зените и на закате. По ... Читать далее »

Индоевропейская мифология

Индоевропейская мифология. (Л. С. Клейн. Древние миграции и происхождение индоевропейских народов. — СПб., 2007 ) Индоевропейская мифология — древнейшая система мифологических представлений предков современных индоевропейских народов, реконструируемая с помощью сравнительно-исторического исследования отражений этой системы в исторически засвидетельствованных отдельных индоевропейских традициях. Под индоевропейской мифологией понимают также совокупность мифологий всех древних индоевропейских народов: 1) хеттской мифологии (и других анатолийских — лувийской, палайской ... Читать далее »

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории