«Загадки Понта Эвксинского» (Античная география Северо-Западного Причерноморья), автор Михаил Васильевич Агбунов. Где был город Одесс? В перипле Арриана после упоминания об Ольвии отмечено следующее: «От Борисфена 60 стадиев до небольшого, необитаемого и безымянного острова, а отсюда 80 до Одесса; в Одессе стоянка для кораблей» (§ 31; ВДИ, 1948, № 1, с. 273). Эти же данные повторяет перипл Анонимного автора (§ ... Читать далее »

Архивы с метками: скифы

Остров Борисфен (Борисфенида)

«Загадки Понта Эвксинского» (Античная география Северо-Западного Причерноморья), автор Михаил Васильевич Агбунов. Остров Борисфен (Борисфенида) Ознакомив нас с низовьями Тиры, Страбон пишет далее: «Затем следует река Борисфен, судоходная на протяжении 600 стадиев, и неподалеку от неё другая река Гипанис и остров перед устьем Борисфена с гаванью» (VII, 3, 17; ВДИ, 1947, № 4, с. 200). Именно так перевел слова Страбона С. ... Читать далее »

Никоний: поиски и раскопки

«Загадки Понта Эвксинского» (Античная география Северо-Западного Причерноморья), автор Михаил Васильевич Агбунов. Никоний: поиски и раскопки Судьба этого древнегреческого города сложилась необычно. Такой же необычной была и история его поисков. Ни один другой город Причерноморья, пожалуй, не вызывал столь острых и продолжительных дискуссий, связанных с его локализацией. Основная причина споров заключается в том, что античные авторы по-разному определяют его местоположение. Впервые ... Читать далее »

Отмель Стефы

«Загадки Понта Эвксинского» (Античная география Северо-Западного Причерноморья), автор Михаил Васильевич Агбунов. Отмель Стефы. Один из спорных вопросов античной географии Северо-Западного Причерноморья связан с отмелью Стефы. Известный греческий историк II в. до н. э. Полибий в своём обширном труде «Всеобщая история», излагая теорию обмеления Понта Эвксинского, пишет следующее: «Так как Истр, протекая по Европе, впадает в Понт несколькими устьями, то перед ... Читать далее »

Готы и таты по свидетельству Эвлии Челеби

М.Б. Кизилов. «Крымская Готия: история и судьба». Глава 3. Ожье Гислен де Бусбек, проблема крымско-готского языка и источники раннего нового времени. Готы и таты по свидетельству Эвлии Челеби Как указывалось в разделе «Готы и таты: свидетельства XV века» второй главы нашей книги, уже с начала XIV века крымские готы начинают ассоциироваться с экзоэтнонимом таты и входить, наряду с несколькими другими народами, исповедовавшими ... Читать далее »

Выставка «Сокровища донских степей»

Прежде чем приступить к рассказу об экспонатах Золотой комнаты в Ростовском Краеведческом музее, стоит вспомнить о том, что территория Подонья находилась на перекрестке путей различных древних народов. По Донским степям, задолго до древнегреческих поселений в городе Танаис, перемещались многочисленны кочевые племена: скифов, саков, киммерийцев, меотов, синдов, сарматов, савроматов и др. Археологическими экспедициями были найдены сотни драгоценных исторических свидетельств о бурной жизни территории Подонья, ... Читать далее »

Сибирское золото. Поясные застежки.

М.И. Артамонов «Сокровища саков». Глава 5. Сибирское золото. Поясные застежки. Без сомнения, войлок и кожа, так же как и дерево, широко применялись в художественном творчестве скотоводческого населения Евразии. К сожалению, в большом количестве вещи из этих материалов дошли до нас только в ледяных курганах Алтая. В других областях аналогичные памятники не могли сохраниться по естественным причинам. Зато искусство этих областей известно ... Читать далее »

Алтайские курганы.

М.И. Артамонов «Сокровища саков». Глава 3. Алтайские курганы. Если об археологии сакского времени в Средней Азии и Западной Сибири можно сказать, что она остаётся ещё делом будущего, то находки в алтайских курганах представляют сегодняшний день советской науки. Они открыли новую страницу в культурной истории кочевников Евразии и благодаря своей необычности и действительно высокой художественной ценности получили всемирную известность. Читать далее »

Сокровища саков на севере Аральского моря и озера Балхаш

М.И. Артамонов «Сокровища саков». Глава 2. Художественные памятники саков Средней Азии и Западной Сибири. Часть 4. Сокровища саков на севере Аральского моря и озера Балхаш. Находящаяся севернее Аральского моря и озера Балхаш территория Казахстана остается ещё слабо изученной в археологическом отношении. Однако в последнее десятилетие в Центральном Казахстане было раскопано значительное число курганов сакского времени, среди них выделяются своеобразные надмогильные сооружения в виде каменной или каменно-земляной насыпи, ... Читать далее »

Сокровища саков в горах Восточного Памира.

М.И. Артамонов «Сокровища саков». Глава 2. Художественные памятники саков Средней Азии и Западной Сибири. Часть 2. Сокровища саков в горах Восточного Памира. В кургане №10 в урочище Тамды на правом берегу речки Памир, притока реки Пянджа, под каменной насыпью в 5 метров высотой в могильной яме при скорченном скелете старика обнаружены: обшитый кожей деревянный колчан с набором разнообразных стрел, лежавшие на нём два железных меча ... Читать далее »

Художественные памятники саков Средней Азии и Западной Сибири

М.И. Артамонов «Сокровища саков». Глава 2. Художественные памятники саков Средней Азии и Западной Сибири. Часть 1. Аму-Дарьинский клад. Археологические памятники Средней Азии сакского времени известны в весьма ограниченном числе и до сих пор не дали находок, по ценности и художественному совершенству сравнимых с комплексами, обнаруженными в скифских курганах Северного Причерноморья. Исключением является знаменитый Аму-Дарьинский клад, найденный в 1877 г. на границе с ... Читать далее »

Ираноязычное население Средней Азии и Южной Сибири в I тысячелетии до н. э.

М.И. Артамонов «Сокровища саков» Глава 1. Ираноязычное население Средней Азии и Южной Сибири в I тысячелетии до н. э Событием большого исторического значения было возникновение во всей степной полосе Евразии кочевого скотоводства как особой формы не только специализированного производства, но и быта. В эпоху бронзы скотоводство развивалось как придомное, пастушеское, связанное с земледелием и оседлостью, хотя и тогда уже существовали племена: ... Читать далее »

М.И. Артамонов «Сокровища саков»

М. И. Артамонов. Сокровища саков. Аму-Дарьинский клад. Алтайские курганы. Минусинские бронзы. Сибирское золото. М.: «Искусство». 1973. 280 с. (Серия: Памятники древнего искусства.) М.И. Артамонов Сокровища саков. Аму-Дарьинский клад. Алтайские курганы. Минусинские бронзы. Сибирское золото. // М.: «Искусство». 1973. 280 с. (Серия: Памятники древнего искусства.) Читать далее »

О бюджете Боспорского царства

Владимир Дмитриевич Блаватский. «Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья». (Издательство Академии наук СССР, Москва, 1953 г.) Приложение 1. О бюджете Боспорского государства. Рассмотренные нами материалы по истории сельского хозяйства и хлебной торговли Боспора позволяют поставить вопрос о размерах бюджета государства Спартокидов. Поднимая данный вопрос, мы ясно представляем гипотетичность предлагаемых построений. Тем не менее, признавая их недостаточно надежными, мы всё же ... Читать далее »

Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья. В.Д. Блаватский

Владимир Дмитриевич Блаватский (1899—1980) — советский археолог и историк античности, получивший известность благодаря своим работами в Фанагории. Доктор искусствоведческих наук, диссертация «Опыт изучения техники античной скульптуры»(1943 г.). Владимир Дмитриевич Блаватский. «Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья». Издательство Академии наук СССР, Москва, 1953 г. Оглавление: Введение 1. Значение земледелия в античных государствах Северного Причерноморья. Торговля хлебом. Земледельческие культы. 2. Сельскохозяйственная территория северо-понтийских ... Читать далее »

Когда и как возник английский язык?

Первое столетие нашей эры: Англы (Angles) в Ютландии (Jutland). Англы (лат. Anglii) были впервые записаны Тацитом в его «Германии» (“Germania” ) в 98 г. н.э. и считались одним из племён, составляющих великую Свебскую федерацию племён. Свебы (лат. Suebi, Suevi, Suavi, Suevians) представляли собирательное название населения полиэтнической Восточной Германии, в союз свебских племён входили древнегерманские племена, занимавшие в I веке до н. э. — ... Читать далее »

Мифы, предания, сказки. О славянских земледельцах сколотах.

Борис Александрович Рыбаков. Книга «Язычество древних славян». ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ИСТОКИ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ. Глава десятая. Мифы, предания, сказки. 3. О славянских земледельцах «сколотах». Проследив историю мифа о божественном кузнеце от эпохи веры в Сварога Небесного до украинских легенд о Кузьмодемьяне, обратимся ко второму сюжету, записанному не этнографами XIX – XX вв., а «отцом истории» Геродотом в V веке до н. э., побывавшим на южной ... Читать далее »

Мифы, предания, сказки. О богатыре Сокольнике

Борис Александрович Рыбаков. Книга «Язычество древних славян». ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ИСТОКИ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ. Глава десятая. Мифы, предания, сказки. 2. О богатыре Сокольнике. Устное народное творчество, передаваемое из поколения в поколение, донесло до нас воспоминания о наездах южных степняков в разные периоды истории восточного славянства. Одинаковость основной ситуации на протяжении двух тысяч лет — конные орды, сожженные деревни, угон пленников в «полон», сглаживала и нивелировала ... Читать далее »

Камень Туро и кельтская культура Ла Тен

Гранитный камень Туро (Turoe Stone) находится в Ирландии, в графстве Голуэй (Galway), в деревне Буллаун (Bullaun), в 6 км к северу от Лафреи. В течение многих столетий этот камень находился в Фервеор (Feerwore), примерно в 3 км от Буллауна, но в 1850-х годах его перенесли на нынешнее место на ферму Туро. Читать далее »

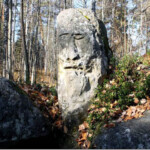

Загадка Усть-Тасеевского каменного идола

Освоение Сибири русскими землепроходцами началось в 16 веке. Легендарный казачий атаман Ермак Тимофеевич , достиг Иртыша, и положил начало освоению Сибири — «страны суровой и угрюмой». На пустующие бескрайние земли этого дикого края впервые пришли казаки, чтобы ружейным огнём и саблями отвоевать эту территорию у разрозненных тюркоязычных племён. Следом за ними потянулись и христианские монахи, чтобы отвратить дикие народы от почитания “идолищ поганых, на реке Ангаре в ... Читать далее »

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории