Этногенез и культура древнейших славян.

Лингвистические исследования

Олег Николаевич Трубачев.

Часть II

СЛАВЯНСКАЯ ЭТИМОЛОГИЯ И ПРАСЛАВЯНСКАЯ КУЛЬТУРА

ГЛАВА 5

«Свой — не свой», как родовой атрибут в бесклассовом обществе.

Изучая мировоззрение древних славян, мы должны не покидать единственный верный путь — всё время возвращаться к точке отсчёта — человеку и его месту в окружающей действительности, к этой основной дихотомии ‘своё’ — ‘не своё’. Это, как кажется, даст нам возможность хотя бы немного продвинуться в изучении ряда проблем, в частности социальной организации самих славян, а также откроет некоторые непосредственные выходы к проблемам индоевропейской мифологии.

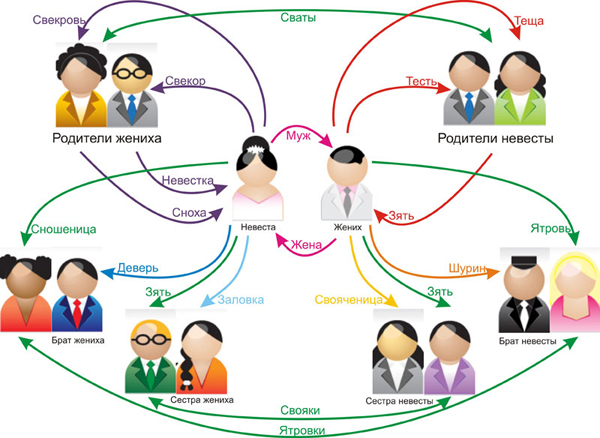

Понятно, что средоточием ‘своего’ был для славянина род и терминология родства. Этим словом охватывались издревле те, которые отчасти и до нашего времени входят в понятие свой, свои люди. Поскольку ‘свой’, *svojь, *su̯o- — это атрибут ‘родной, родовой’ (см. выше: «Родовое самосознание *Свой — ‘не свой’ -*Чужой»), сюда, к *su-/*su̯o-, относятся и сугубо этимологические индоевропейские случаи *synъ (*su̯-nu-, см. также выше), *sestra (*su̯e-sr-, и.-е. ‘своя женщина, женщина рода‘), и славянские *su̯o- «свой» — легко читается без этимологии и наблюдается семантика как бы «приравнивания» к своим, своему родству, — то, что мы привыкли обозначать, может быть, не совсем верно исторически, словом свойство, брачное родство — слав. *svekry, *svekrъ, *svьstь ‘свояченица’, *svatъ.

Особенно показательно и близко, думается, к первоначальной семантике и.-е. *su̯o- такое праславянское относительное новообразование, как обозначение свободы в смысле ‘полноправного состояния своего (человека)’: *svoboda. Близкое, но в деталях отличное обозначение свободы как своей особенности ср. в др.-инд. *svadhīnatā, ср. сюда несколько более самобытное семантически греч. ἔθνος (*su̯edho-) ‘(свой) обычай‘ и ἔθνος — этнос — ‘племя, народ’.

Совершенно иная природа названий свободы в балтийском, ср. лит. laisvė, ‘дозволенность’, и даже в германском, ср. гот. freis и др. ‘свободный’ < ‘приятный, любовь’, хотя именно в германском имелось название большой семьи, рода — гот. sibja < и.-е. *su̯e-bh-, близкое и слав. *svojь, и слав. *svoboda (характеристику индоевропейских синонимов ‘свободный‘ см. [48, с. 1336-1337]).

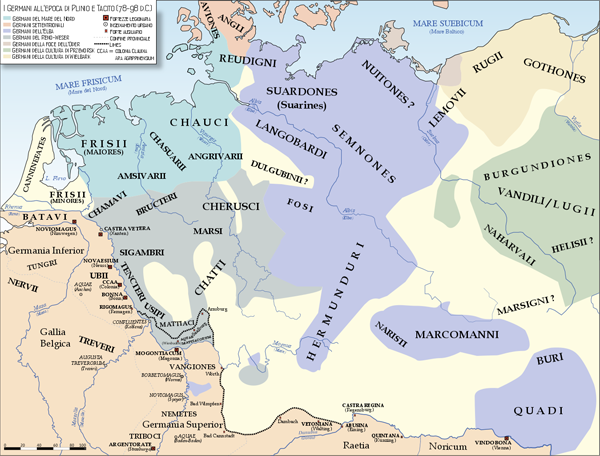

На этот способ формирования понятия ‘свободный’ — не из ‘освобожденный, избавленный’, а ‘принадлежащий к этнической группе’ уже указывали в литературе (ср. [19, с. 356]). Правда, несмотря на ясную семантическую характеристику и.-е. *su̯e-bho-, лежащего в основе *svoboda, а также некоторых индоевропейских племенных названий (свебов/швабов и др.), все — с первоначальным значением этнической совокупности ‘своих (людей)’, приходится встречать интерпретации, которые идут вразрез с этой характеристикой.

Я имею в виду довольно популярную, хотя и маловероятную этимологию *slověne < *svoběn- ‘член родственной группы’, в частности — вариант этой этимологии, согласно которому реконструируется исходное *su̯e/obho- с значением ‘особый, особняком стоящий’ [49], нечто совершенно невероятное для семантики племенного названия эпохи родового строя, а равно и для семантики *su̯e-. ‘особенность, отдельность‘ — поздняя, во всяком случае — вторичная семантическая черта гнезда *su̯e-, *su̯ebho-, ст.-слав. собь и т.д. *.

Далее, не случайно упоминаемая нами неоднократно дихотомия всего видимого и воображаемого мира на ‘своё’ и ‘не своё’ уже одной своей сущностью налагает запрет на попытки выявить следы *su̯ebh- в теонимии (как это делают в случае с хетт. -sěpa-, выступающим в сложных названиях духов, богов, авторы [8, т. 1, с. 303, примеч. 1]). Ergo, нельзя о боге сказать ‘свой’; этот запрет, вероятно, действовал и в славянской и в индоевропейской древности.

Наоборот, о смерти, благовидной с точки зрения ‘своих’ родовых и этических норм, можно было сказать ‘своя смерть’, ср. русск. умереть своей смертью, лит. savo mirtimi mirti, с помощью которых восстанавливается бесспорно индоевропейская фразема и этическая норма *su̯o + *mṛtṃ ++ *mer-/*mor-. На это уже давно обратили внимание, реконструируя наряду с и.-е. *mṛt- ‘смерть’ (лит. mirtìs, лат. mors/mortis) также и.-е. *su-mṛt- ‘своя смерть’ (слав. *sъmьrtь), см. [33, т. III, с. 686], с литературой. Своя, естественная смерть была взыскуемым и не всегда достижимым благом, с точки зрения индоевропейской древности, а то, что отдельные ветви индоевропейцев, например германцы, особенно скандинавы, развили религию пессимистического толка, по которой лучшая смерть — это смерть на поле брани, не может считаться индоевропейским архаизмом.

Полезно отметить тонкий, едва заметный переход и.-е. *sŭ-mṛt- от значения ‘своя смерть’ к значению ‘хорошая смерть’ — переход всегда вторичный, как вторична и сама эволюция этого противопоставления (см. далее). Здесь только отметим, что *sŭ-mṛt- представляет собой как бы позицию нейтрализации взаимоотношений и.-е. *su/*su̯o- ‘свой’ и *su- ‘хороший, добрый’, т.е. тем самым свидетельствует об этимологическом тождестве обоих *su-.

Экспансия и трансформация *su- ‘свой’ → ‘хороший’ — не единственный случай эманации (от лат. emano — вытекаю) первоначального и.-е. *su-, глагольной основы, обозначавшей деторождение и плодовитость, давшей также индоевропейское название свиньи, как плодовитой свиноматки — *sū-s, слав. *svinьja, скот оседлого земледельца.

Хотя существует мнение о связи индоевропейского диалектного названия дождя *su- (греч., тохар., др.-прусск., алб.) с глаголом *seu-/*su- ‘выжимать, выдавливать’ (см. в последнее время [8, т. II, с. 679]), все-таки трудно исключить языковую и понятийную связь с рождением (из первоначального ‘рождать влагу’?).

Триполье 3700-3500 г. до н.э. Чаша для возлияния на землю

Здесь вспоминаются относимые к трипольской и старобалканской культуре женские фигуры с чашей, выражающие, вероятно, моление о дожде. Точно так же к др.инд. sunóti ‘давить, выжимать’ относят название божественного растения и священного напитка, дарящего бессмертие — др.-инд. sóma— [50, III, с. 505].

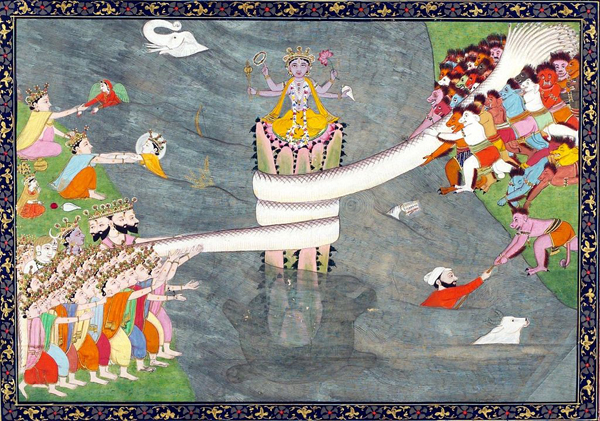

пахтание — взбивание, взбалтывание Молочного океана. Пахта — сыворотка

Хотя высокий религиозный статус растения и сока из него тоже не позволяет, возможно, ограничиваться одними техническими значениями; принадлежность сюда и др.-инд. sūte ‘рождать’ в отдаленной перспективе?

В предыдущем изложении неоднократно упоминалась важность оппозиции ‘свой’ — ‘не свой’ для понимания праславянской и индоевропейской идеологии и культуры. Важность эта состоит ещё и в том, что эксплицитная ( лат. explicite — явно, открыто) пара ‘своё’ — ‘не своё‘ открывает собой целый ряд ещё должным образом не раскрытых похожих импликаций (лат. implicatio — «связь») , пронизывающих культуру.

Поскольку оперирование (лат. operari — «работать, трудиться», от opera — «работа, труд») оппозициями (от лат. oppositio — противопоставление) неизменно популярно в лингвистике и в культурологии со времен структурализма, сами оппозиции отмечаются достаточно часто, но, кажется, не раскрыт дух и генезис этих противопоставлений. Во всяком случае в новом труде Гамкрелидзе-Иванова не отмечена как раз оппозиция ‘своё’ — ‘не своё’, которая представляется нам исходной. Дело в том, что она не просто более важна, чем оппозиция ‘хороший’ — ‘плохой’, она лежит в основе последней, как более относительной типологически. Относительность противопоставления ‘хороший’ — ‘плохой’ хорошо понимала русская народная мудрость: что русскому здорово, то немцу — смерть. Ergo, хорошо то, что своё.

Индоевропеисты рассматривают противопоставление домашних и диких животных, культурных и дикорастущих растений, но при этом упускают из виду, что здесь перед ними всего лишь реализация (импликация) главного противопоставления ‘своё’ — ‘не своё’. Правда, дихотомия формировалась не всегда в духе противопоставления ‘своего’, ‘домашнего’ и ‘не своего’, ‘дикого’. Перед лицом яркого культурного импорта — а таковыми были заимствованные культурные породы животных и т.п. — привычная «дикая» фауна окружающей природы оказалась в положении ‘своей’. Ср. ряд случаев, когда дикие животные носят исконно славянские названия, а домашние животные, особенно (вначале) новые их породы имеют названия, заимствованные из других языков: слав. *korva, кельтского или иллирийского происхождения (ЭССЯ, вып. 11, с. 106 и сл.), при исконном *sьrna, обозначающем дикое рогатое животное леса; *kotъ, европейский импорт около середины I тысячелетия н.э., при исконно славянском названии дикой кошки *stьbjь (см. ЭССЯ, вып. 11, с. 209 и сл., s.v. *kotъ; в дополнение к старославянской и польской формам можно теперь назвать болг. диал. стéбал ‘дикая кошка‘, открытое несколько лет тому назад [51]).

Мировоззренческая важность противопоставлений ‘свой’ — ‘не свой’ настойчиво переводит нашу реконструкцию древних представлений в план антропоцентрической картины мира, побуждая нас критически взглянуть на известные трёхчастные построения индоевропейской картины мира, ср. в последнее время Гамкрелидзе и Иванов — о «Верхнем», «Среднем», и «Нижнем» мире [8, т. II, с. 490, 537, 538]. Упомянутые ученые преследуют цель выявления древнейших представлений индоевропейцев, но, говоря о названиях птиц, они относят самих птиц к существам «Верхнего мира» на основании реконструкции ‘птица’ → ‘летающее по воздуху’, которую имеет смысл признать умозрительной и модернизирующей. Так, этимология не подтверждает приписываемых древнему человеку воззрений на птиц как на существа «Верхнего мира».

Напротив, есть данные для того, чтобы построить совсем иную типологию, основываясь на последовательных показаниях этимологии: слав. *pьtica, *pъtъka, *pъtakъ ~ лат. putus ‘мальчик, детеныш’, putillus ‘птенец’; слав. *orьlъ, сюда же греч. ὄρνις ‘птица’ — к и.-е. *er-/*or- ‘рождаться, происходить, возрастать, подниматься‘; авест. vīš ‘птица’, ‘курица‘, сюда же лит. vištà ‘курица’ — не к и.-е. *u̯e(i̯)- ‘дуть’ [8, т. II, с. 537: *Hu̯e(i̯)-], а к и.-е. *u̯ei̯-s- ‘высиживать, выводить’. Реконструируемый выше этимологически принцип номинации ‘птицы’ как ‘детеныша’ свидетельствует, что праславянин (и древний индоевропеец) воспринимал птиц со своей точки зрения, как бы приравнивая их к себе, к своему опыту, и наделяя эти отличные существа чертами антропоморфизма ‘птицы’ = ‘детки’.

Если мы, например, встречаем довольно многочисленные употребления слова борода в названиях различных растений или выражение «завить бороду» — о народном обычае окончания полевых работ («последний сноп не сжинается, а вяжется на корню и убирается цветами». Даль 2I, с. 116), то нам представляется ясным, что все это антропоморфные метафоры, основанные на первичном обозначении человеческого подбородка — несколько заостренной нижней части лица и растительности на ней — и.-е. *bhardhā от *bher-/*bhor- ‘острый, резать’. Едва ли верно считать, что праслав. *borda, и.-е. *bhardhā образовано от *bhar- ‘ячмень‘ (см. [52], вслед за Т. Марки). Аналогичный изложенному способ номинации допустим и для др.-инд. śmaśru- ‘борода’, если из *sm-aśru-, где sm— — служебная частица (префикс), aśru- (*ak̑ru-) — ‘остроё’ (иначе — [52]).

Весьма древней антропоморфной метафорой в сфере хозяйственной деятельности может быть и слав. *dolnь ‘ладонь’, а также ‘ток, гумно’ (см. ЭССЯ, вып. 5, с. 64). Широко известны антропоморфические переносы названий частей человеческого тела на объекты земного ландшафта. К этому следует добавить возросшее вероятие широкой метафоричности древнего словоупотребления [53], более того — глубокую метафоричность всего языка [1, с. 8, 23].

Вышеизложенной концепции антропоцентрической метафоричности древних представлений об окружающем мире определенно противостоит в современной научной литературе то, что можно назвать преувеличенной космизацией человеческих и этнических отношений, а главным образом — традиции о них. Я имею в виду утверждения, что скифская генеалогическая легенда Геродота полностью лишена этнической семантики и представляет собой космогонический миф [54].

В общем актом слишком категорической атрибуции выглядит популярная в сравнительной мифологии теория Дюмезиля и его школы о трёхчастной древней картине мира и трехклассовости древнего общества, ср. [18, passim]. Фактическая реальность явно не умещается в эти схемы сакраментальной троичности. Собственные утверждения Дюмезиля о единстве цивилизации ариев существенно ослабляются его же признаниями, что религия даже внутри Ригведы не могла быть единообразной, трёхфункциональность в мире богов то и дело вынужденно признаётся стирающейся и расщепляющейся.

Троичная структура общества (жрецы, воины, скотоводы-земледельцы), оказывается, просто не соответствует действительному разнообразию вариантов его структуры, когда число классов то равняется двум, то четырем (перечисленные выше плюс ремесленники), то, наконец, и это наиболее реальный древнейший вариант — налицо крайняя нечёткость, вплоть до отсутствия классовой общественной структуры. Троичное структурирование индоевропейского общества и индоевропейской картины мира все меньше удовлетворяет запросам науки, которая испытывает острую нужду в раскрытии эволюции названных выше феноменов — в историческом плане и в более последовательном допущении того, что можно назвать диалектологией мифологии и диалектологией социальной структуры — в плане описания традиций.

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории