Пазырыкский курган (кожа). Скифский «звериный стиль» — 5 век до н. э.

Спустя два тысячелетия со времён расцвета «звериного стиля» в скифском искусстве в культурах евразийских степей Причерноморья и южной Сибири в период позднего бронзового и раннего железного века (XIII — V века до нашей эры), мы видим его продолжение в изобразительном искусстве викингов в конце 8 века. Скифское искусство V века до нашей эры наполнено мотивами борьбы зверей, и эти мотивы отражали военные столкновения племён. Сакральная роль зверя-прародителя в скифском искусстве V века до нашей эры отражалась в том, что тотемный зверь всегда выступал в роли победителя, он был магически призван не только оберегать домашний очаг, но нападать на врагов и побеждать их.

Самоназвание скифов — СКОЛОТ (skolot, или skolt), возможно, отсюда производное слово КЕЛЬТ (лат. Celtae, бретонск. Kelted, валл. y Celtiaid, ирл. na

«Звериный стиль» скифов продолжил своё развитие и в сарматском искусстве, в искусстве киммерийцев, а позднее и в искусстве кельтов, англосаксов, викингов, варягов…

Геродот в «Истории» в VI -V веков до н. э называл скифов-земледельцев «борисфенитами», то есть «днепровцами» (Борисфен = Днепр). Средне-днепровские скифы-борисфениты «были несомненно славянами» — об этом писал чешский археолог, этнограф, историк-славист Любор Недерле многотомном издании «Славянские древности».

Термины «сколоты» и «борисфениты» — равнозначны, так как эти племена родственны между собой.

Геродот рассказал, что в своих легендах «борисфениты» ведут своё происхождение от царя Таргитая (Тарг(х)-царя; Тарх-Тархович) и трёх сыновей Коло-ксая (Коло-царь — Солнце-царь), Липо-ксая и Арпо-ксай, почитавших священный плуг, золотую чашу и ярмо.

Скифы-сколоты Левобережья и Нижнего Днепра считали себя потомками Зевса и дочери божества реки Борисфена — змееногой богини Апи.

Геродот рассказал о богах Скифии, религиозных обрядах, обычаях и традициях скифов, заметив, что «скифские боги гораздо древнее греческих».

В древнерусском искусстве мы видим «звериный стиль» в белокаменной резьбе Георгиевского собора 1234 года, в городе Юрьев Польской (Владимирской области), змеевик князя Владимира Мономаха.

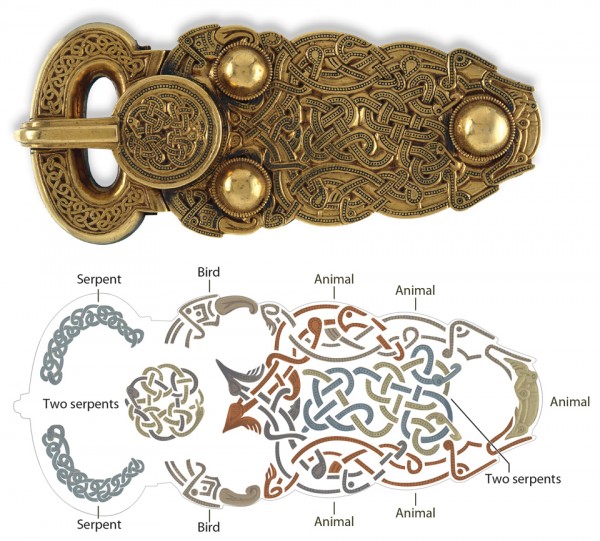

в англо – саксонской застежке скрыт скифский звериный стиль

На протяжении всего периода оккупации Крыма во время Крымской войны 1853-56 годов в Керчи активно велись археологические раскопки под руководством доктора Дункана Мак Ферсона (McPherson, 1812—1867), члена Королевского географического общества и Археологического института Великобритании и Ирландии.

Дункан Макферсон в своей книге «Древности Керчи, и исследования в Киммерийском Босфоре, с замечаниями по этнологической и физической истории Крыма». (Лондон, 1857 год), в главе «Англо – саксонская застежка и древняя фибула» пишет: «Учёные полагают, что существует аналогия между древними обитателями скифских гробниц и далекими предками англо-саксов. В общем, керченские застёжки (4-3 века до нашей эры !!!) варяжские находки нужно отнести к родным и двоюродным братьям предков варягов, появившихся четырнадцать-пятнадцать поколений спустя.»

В изобразительном искусстве викингов мы видим продолжение скифского, сарматского и скифо-сибирского «звериного стиля», но изображение борьбы зверей в стилях искусства викингов становится более схематичным, основная борьба переходит в сплетение линий орнаментов и декоративных узоров.

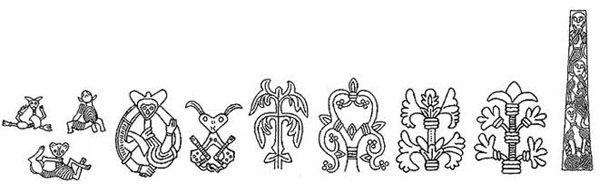

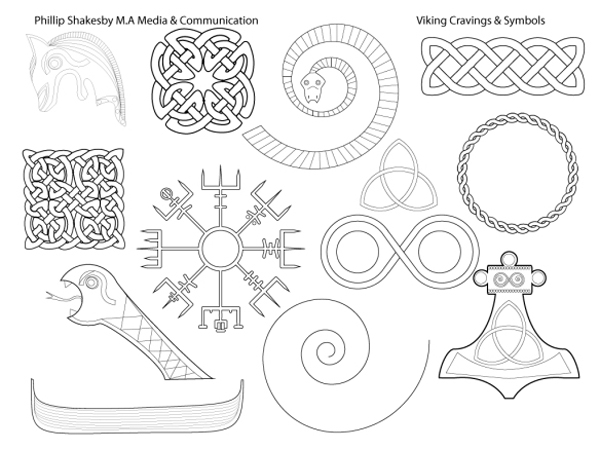

Основные элементы изобразительного искусства викингов — 8 — 12 века.

Вендельский стиль — 550—793 г.г. — эпоха великого переселения народов

В скандинавских странах искусство эпохи викингов в конце 8 века нашей эры было разделено на множество стилей, согласно археологическим находкам сделанным в Дании, Норвегии, Швеции (остров Готланд).

ранний стиль искусства викингов, или Осебергский стиль (конец VIII — первая половина IX века).

Стилистические элементы орнаментального искусства Скандинавии вендельского периода и эпохи викингов

Стиль Броа – конец 8 века — начало 9 века — ленточные орнаментальные мотивы клада из Броа (остров Готланд, Швеция) и 9 век — погребение Усеберг. Прежде всего- это резьба по дереву.

Характерной чертой стиля Броа является изображение неравномерная толщина волнистых линий, неровных асимметричных фигур, асимметричность орнамента, заключенного в симметричную «геометрически правильную рамку».

«Округлое туловище» зверя разделено на переднюю и заднюю половины, и соединено миниатюрной «талией». Изображение голов зверя в фас, а не профиль. Миниатюрная голова зверя вплетается в тело соседнего зверя. Характерной черта стиля Броа является мотив изображения зверя в виде восьмёрки.

Стиль Борре возник в 30-е годы 9 века и существовал до конца 10 века.

Название дано по кладу литых бляшек из местечка Борре.

Характерной чертой стиля Борре является выделенная голова животного. Зооморфные элементы окончательно складываются в зооморфный узел, связанный ленточным орнаментом, и отсутствием линейного ленточного орнамента.

Стиль Борре использовался в ювелирных работах в технике зерни и скани. поздний стиль эпохи викингов — стиль Борре (вторая половина IX — первая половина X века)

поздний стиль эпохи викингов — стиль Борре (вторая половина IX — первая половина X века)

Мотивы изображений в стиле Борре. В центре круглых фибул изображалась морда зверя в фас (сверху), остальное поле фибулы было занято сплетениями туловища. Или изображение морды зверя в фас над дуговидным туловищем. Изображение из цепи колец, с чередованием кругов и ромба или треугольника, без замысловатых узлов.

Основное отличие стиля Борре от стиля Усеберг/Броа состоит в полном вытеснении линейного ленточного орнамента, и изображение стандартного элемента звериного узла и цепи из колец (ring-chain). Начало массового производства украшений и стандартизация стиля Борре.

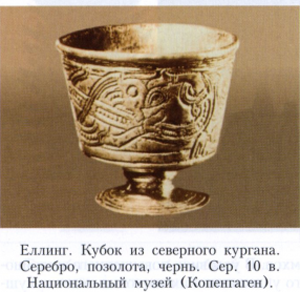

Стиль Еллинге — в 870-1000 гг. в эпоху викингов в Ютландии (Дания).

Вторая разновидность звериной орнаментики эпохи викингов получила название стиля Еллинг, по находкам в резиденции датских конунгов IX-X веков.

Еллингский стиль

Название стиля Еллинге происходит по находке серебряной чаши из королевского кургана в Еллинге (Дания). Длительное время он сосуществует с более языческим и простым стилем Борре.

Изображения в стиле Еллинга изящно и точно вписываются в компактную плоскость украшаемой вещи – будь то накладная пластина, венчик серебряной чаши, бордюр фибулы, декоративный обод луки седла.

Основу композиции образуют переплетенные фигуры зверей в виде восьмёрки. Их тела переданы длинными узкими линиями, головы изображены в профиль схематически, без лишних деталей, выделена разинутая пасть и огромный глаз.

Находка из «Стаффордширского клада» 7-8 века

Тело, латы и всё пространство до предела насыщены декоративными элементами из ритмично расположенных шариков ложной зерни,  насечками, оттисками штампа, покрывающими сплошь ленту туловища и шеи; извивающимися линейными отростками, идущими от лап; множеством дополнительных линий, оплетающих тела зверей служат вторичным фоном основного изображения.

насечками, оттисками штампа, покрывающими сплошь ленту туловища и шеи; извивающимися линейными отростками, идущими от лап; множеством дополнительных линий, оплетающих тела зверей служат вторичным фоном основного изображения.

Стиль Еллинг значительно более аристократичен, и украшен по королевски. Изысканные и эффектные вещи еллингского стиля выполнены с большим художественным вкусом, они часто были украшены позолотой и рассчитаны на богатых людей из окружения конунга.

Находка из «Стаффордширского клада» 7-8 века

Характерные особенности стиля Еллинге — изображение головы зверя в профиль, и лентовидные туловища зверей в переплетении фигур.

Частое изображение зверей развернутых спинами друг к другу, и смотрящих в противоположные стороны. Развитие растительной орнаментации, широкое распространение завитков растений.

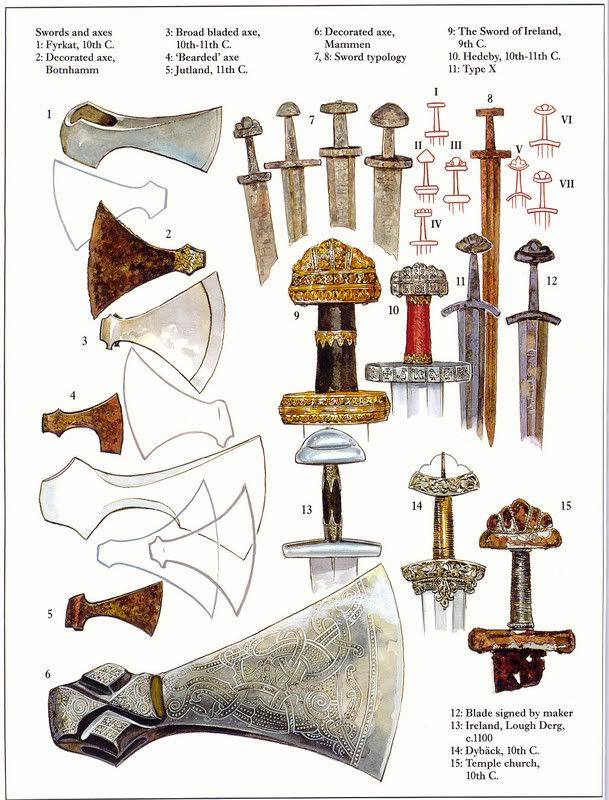

Стиль Маммен (960 – начало 11 века).

Стиль Маммен (960 – начало 11 века).

Название Стиль Маммен получил по характерным изображениям на литых изделиях из кургана в Маммене (Дания).

Изображения зверя менее абстрактно, увеличен размер тела зверя, часто спиралевидное изображение бедренной части конечностей зверя. На внутренней орнаментации изображают несколько рядов полос или точек.

Стиль Маммен был распространен в Дании в 960-1020 гг. Он представлен в орнаментике, которой был украшен топор, найденный в захоронении некоего богатого человека в Маммене (Средняя Ютландия).

На обеих сторонах и обухе топора изображены исполненная силы птица и пышный плетёный орнамент, выполненный в виде инкрустации серебряной нитью. Стиль Маммен является несомненным продолжением стиля Еллинг, так что подчас их бывает трудно отличить друг от друга, но в новом стиле животные и птицы имеют туловище, и большое значение приобретает растительный орнамент.

Находки из «Стаффордширского клада» 7-8 века . Стиль Маммен

В стиле Маммен нет симметрии, но он отличается силой и экспрессией. Он представляет собою великолепный синтез скандинавского и западноевропейского искусства. В искусстве Западной Европы в то время было принято более натуралистическое изображение животных и изобилие растительного орнамента.

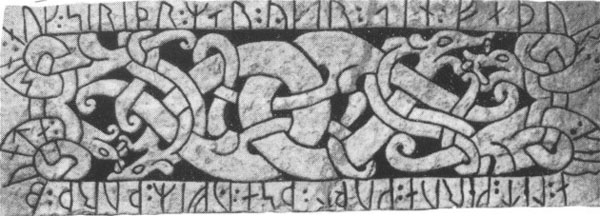

Стиль Рингерике (50-е годы 10 века – 70- годы 11 века). Название Стиль Рингерике получил по резному руническому камню эпохи викингов, найденному в Рингерике. Основной мотив — изображение передаёт мощь и энергию одной фигуры большого зверя, орнамент создается переплетением его конечностей. Характерная черта стиля Рингерике – спиралевидное оформление бедра зверя.

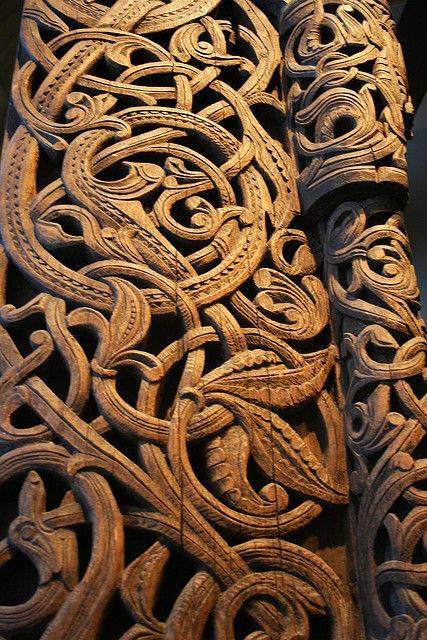

Стиль Урнес (50-е годы 11 в. – 12 век).

Деревянная резьба церкви Урнес в Западной Норвегии украшает двойные двери, угловой столб, и сохранившиеся частично панели фронтонов. Стиль Урнес стал последней фазой длительного развития скандинавской звериной орнаментики.

В стиле Урнес пропадают мощь и энергия стиля Рингерике. Стиль Урнес пришёл на смену стилю Рингерике по всей вероятности в середине XI века, и был распространён ещё в течение целого столетия.

Стиль Урнес назван по характерному стилю орнамента деревянной резьбы на двойных дверях церкви в Урнесе (Норвегия).

Старый мотив «звериного стиля» – сражающиеся звери,в стиле Урнес выступает в изысканных и плавных линиях растительного орнамента, переплетения тонких линий, заканчивающихся трилистником или головой птицы, змеи.

В стиле Урнес встречаются змееподобные животные, переплетающиеся змеи, напоминающие тонкие стебли растений, иногда увенчанные змеиной головой. Характерной чертой стиля Урнес является асимметричная композиция из волнообразно переплетённых растений, тел животных и змей. Петли изображены в форме цифры 8, и для этого стиля характерны равномерные расширения и сужения, без резких переходов.

На руническом камне в Дании изображена Великая Мать Богов — «змееногая богиня» скифов в окружении змей и львов.

Стиль Урнес виртуозно используется в изображениях на многих рунических камнях в Средней Швеции, и при этом волнообразная орнаментика приспособлена к форме камня, а руны вырезаны внутри длинного туловища змей.

В Швеции скандинавский стиль Урнес получил название «стиль рунических камней«, оказавшее сильное влияние на римское искусство, преобладавшее в то время в Скандинавии.

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории