Этногенез и культура древнейших славян.

Лингвистические исследования

Олег Николаевич Трубачев

Часть I

ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН И ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОБЛЕМА

ГЛАВА 7

СМЫСЛ ИНДОНВРОПЕЙСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

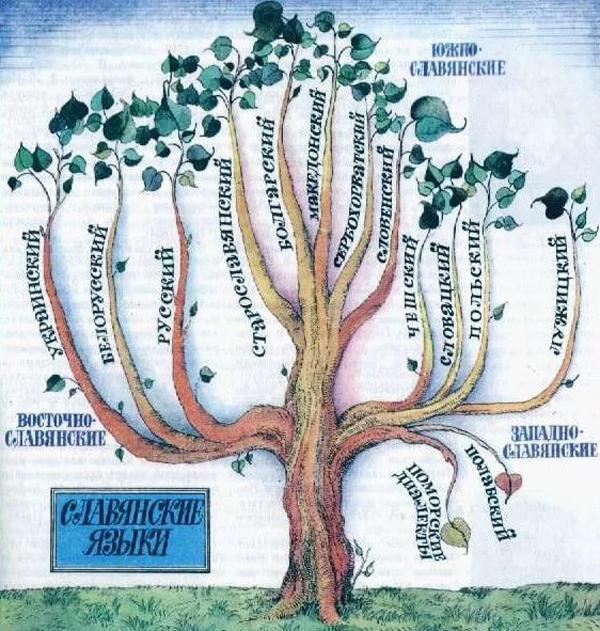

Всем понятен смысл индоевропейской проблемы – центральной и труднейшей проблемы сравнительного языкознания, но сформулировать её нелегко, и притом каждая эпоха вносит своё в эту формулировку. Образ индоевропейского генеалогического древа с единым стволом и отходящими от него ветвями, очевидно, устарел, хотя на практике служит и по сей день. Более адекватной кажется сумма этногенезов, или образ более или менее близких параллельных стволов, идущих от самой почвы, то есть подобие куста, а не дерева; этот образ неплохо передает древнюю полидиалектность, но и он не вполне удовлетворителен, поскольку недостаточно выражает то, что придает индоевропейскому характер целого. Это целое не ограничивается корнями, но существует, существовало и в виде объединяющих слоёв. Таким образом, мы должны изучать частные этногенезы славян, германцев, балтов, греков, армян, фракийцев, иллирийцев, индоиранцев, анатолийцев и других на индоевропейском фоне, а также эти объединяющие их слои.

Узколингвистический подход к индоевропейской проблеме не выдержал испытания временем; индоевропейцы – это не только имя, глагол, аблаут, синтаксис, это и выраженная в языке культура. Значит, задача не только в том, чтобы сопоставлять независимые результаты языкознания и археологии, но и в том также, чтобы типологию языкового материала продолжить на типологических аналогиях за пределами языка, то есть в широком типологическом подходе к этногенезу и к индоевропейской проблеме. Общеметодологическое значение этих исследований не оставляет сомнений, их результат в перспективе призван стать частью нашего самосознания.

Вместе с тем сложность предмета такова, что сохраняют силу и такие слова, сказанные лингвистом: «Наука – это диалог, и никто из нас не может претендовать на то, что он сказал последнее слово».

Один из недавних обзоров происхождения индоевропейцев по итогам языкознания, археологии и антропологии констатирует, что «истоки индоевропейства ещё не уловимы археологически». Следом идут признания вроде того, что археология одна не может разгадать начало прагерманских этнических групп. Наконец, при всей вероятности соответствующих этнических перемещений, «в археологических материалах, обнаруженных на территории к северу от Альп и относящихся к периоду предполагаемых переселений, нельзя найти следов того, что какие-то племена с этой территории ушли» [Порциг В. Членение индоевропейской языковой области. М., 1964, 96.]

Сторонникам исходного индоевропейского «единства» полезно привести мнение об отсутствии в Центральной Европе единой культуры при эпипалеолите, к которому иногда относят зарождение индоевропейских языков. Напротив, несравненно ближе к нашему времени, в эпоху поздней бронзы, специалисты находят однородность центрально-европейской культуры. Мы далеки от мысли прямолинейно связывать явления эволюции языка и культурной эволюции, и все-таки факт появления однородности культуры как поздний, иначе – вторичный, итог подкрепляет естественную мысль о вторичности выработки, например, единообразной «древнеевропейской» гидронимии.

Напрасно некоторым ригористам-языковедам уже одно признание интеграции языков представляется пережитком марризма. Напротив, очень здраво и сейчас звучит суждение, что образование «ветвей» индоевропейской языковой семьи шло через интеграционные процессы, как и указание, что образование крупных племён и народов – сравнительно позднее явление.

Для нас совершенно естественными представляются поэтому следующие слова: «…Любая концепция или метод, которые принимают во внимание и оперируют исключительно одним из этих процессов (конвергенцией или дивергенцией. – О.Т.), то есть не учитывая также одновременного и/или последующего действия противоположного фактора языкового развития, будут неизбежно узкими и тем самым – нереалистичными. Это скорее исказит, чем прояснит действительный диахронический процесс языкового изменения». И дальше, там же: «В действительности языковое изменение характеризуется, конечно, постоянным и тонким взаимодействием (interplay) дивергенции и конвергенции, с преобладанием то одной, то другой из них«.

Поскольку вся эта исследовательская процедура прямо подводит нас к проблеме реконструкции праязыков, приведём оттуда же суждения и о праязыках, тем более что автор этих суждений весьма внимательно учитывает в дальнейшем и наши критические наблюдения, направленные против унитаристских концепций праязыка как «непротиворечивой модели».

Итак: «Одна из более серьезных ошибок, все ещё совершаемых время от времени в ряде областей генетического языкознания и, в частности, связанных с восстановлением утраченных праязыков, состоит в воззрениях на исходный праязык как на нечто чисто абстрактное, статичное, само по себе не подверженное изменению… Но было бы грубой ошибкой не признавать того, что эта теоретически предельная стадия – частный праязык – сама является всего-навсего результатом, или конечным продуктом, более или менее длительного развития этого же самого праязыка».

Конференция по индоевропейской проблеме (Институт археологии АН СССР, 1986 г.) весьма явственно продемонстрировала живучесть многих старых представлений. С одной стороны – очевидное, заметное и для археологов накопление разнородного материала, приурочиваемого к исходной языковой стадии, побуждающее некоторых задать вопрос «Праязык ли это?»; с другой стороны – продолжающаяся апелляция части лингвистов к «условно унифицированному праязыку», постулирование «исходного единства» этого языка, которое способно лишь усугубить идеально понятые характеристики реконструируемого праязыка и тем самым – лишь затруднить его понимание, состоящее, между прочим, и в продуктивном соотнесении множащихся в ходе исследований потенциальных древних диалектизмов с искомым праязыком. Накопление фактической базы неизбежно влечет за собой потребность в теоретическом переосмыслении. Концепция самого праязыка как продукта развития вменяет идею нивелировки изначальной сложности; считать, что в этом случае «реконструкция теряет смысл», значило бы лишь неоправданно ограничивать возможности реконструкции, у которой в новых условиях возникают новые задачи и новые потенции. Кажется, что новый обмен мнениями по индоевропейской проблеме не случайно акцентировал и эту конфронтацию сложного праязыка и более традиционных убеждений в духе de l’unite a la pluralite («слияния допустить невозможно», иначе «невозможно верифицировать» и т. п.).

Выступивший на упомянутой конференции по индоевропейской проблеме О.С. Широков поддержал отстаиваемые мной положения о важности и жизненности конвергенции в истории и развитии языков, сославшись при этом на пример южнославянской группы языков, которые достоверно не представляли исходного единства, но лишь вторично, в ходе консолидации, развили ряд «общеюжнославянских» особенностей. Продолжая размышлять над предметом, я вновь вспомнил Югославию, эту страну типологически интереснейших языковых судеб, и подумал, что пример с южнославянской языковой группой можно в этом смысле сузить и заострить, как то предполагает настоящая серьезная дискуссия. Если и сегодня находятся лингвисты, которые полагают, что «без генеалогического древа нам не обойтись», я бы предложил им вместо ответа югославский тест, иными словами, попросил бы их – целиком в духе их убеждений – возвести ныне существующие сербохорватские диалекты прямо к прасербохорватскому языковому единству. Специалисты свидетельствуют, что это затея не только трудная, но и практически невозможная и её сводили бы на нет многократные вторичные слияния и влияния прежде самостоятельных древних диалектов, чему причиной – характерные особенно для сербохорватской языковой территории в Средние века переселенческие движения, которые приводили и к таким серьезным результатам, как приращение сербохорватского за счёт части словенского языка.

Путь из варяг в греки

Заслуживает внимания предпочтение ряда исследователей говорить скорее о торговле, обмене, распространении моды на те или иные произведения культуры, чем о смене населения, миграциях при неолите и в эпоху бронзы. Дальние пути древности представляются прежде всего торговыми путями, по которым могли следовать и смешанные торгово-военные экспедиции. Естественно вследствие этого не преувеличивать масштабы древних завоеваний, вообще – этнических передвижений. Для последних, наверное, требовался этнический взрыв вроде того, о котором говорят для эпохи железа, раньше же имели место скорее малолюдные инфильтрации, так, к инфильтрации первоначально малочисленных этнических групп сводят сейчас, например, индо-европеизацию Малой Азии.

Как свидетельствуют соответствующие исследования, древний климат не благоприятствовал раннему освоению индоевропейцами Севера Европы, за который упорно цеплялись некоторые исследователи предыдущих поколений: появление человека на южно-балтийском побережье Польши датируется методами палеоботаники около 5500 лет назад, то есть серединой IV тыс. до н. э. Имеются сведения, что послеледниковое заселение районов на север от Судет и Карпат началось лишь с 4000 г. до н. э., причём, надо полагать, как для индоевропейцев, так и для неиндоевропейцев, если существование последних здесь вообще реально.

Области более древнего заселения лежали южнее, в Центральной Европе. С середины V тыс. до н. э. засвидетельствована добыча золота в Трансильвании, производившаяся, по-видимому, индоевропейцами, точнее их частью, что косвенно говорит об их раздельных племенах с раннего времени.

Области более древнего заселения лежали южнее, в Центральной Европе. С середины V тыс. до н. э. засвидетельствована добыча золота в Трансильвании, производившаяся, по-видимому, индоевропейцами, точнее их частью, что косвенно говорит об их раздельных племенах с раннего времени.

Археолог Е.Н. Черных, выдвинувший несколько сложное понятие Циркумпонтийской металлургической провинции IV – II тыс. до н. э., относит к западному флангу этого региона, населявшегося предположительно индоевропейцами, и золотоносную Трансильванию. Так, к этим золотодобывающим центрам были, видимо, близки германцы времён своей этногенетической консолидации, отнюдь не синонимичной и не синхронной появлению «типичных» (пра)германских формально-фонетических особенностей конца I тыс. до н. э., ср. общегерманский характер названия золота – *gulpa– (гот. gulp, нем. Gold, англ. gold). Очень близко и праславянское название – *zolto (ст.-слав, злато, русск. золото, есть во всех славянских языках). Древняя изоглосса золота захватывает, далее, лишь частично балтийский (лтш. zelts, общебалтийского названия золота нет), возможно, также фракийский. Исконно индоевропейская этимология этого названия металла по жёлтому цвету прозрачна до деталей, сюда, кстати, примыкают некоторые другие родственные, но образованные с другим суффиксом, например индоиранское название золота *zharanya– < и.-е. диал. *ghel-en-io-, при *ghel-t-o– / *ghl-t-o– в других упомянутых выше индоевропейских диалектах. Эта лексика не заимствована из языка другой цивилизации, но создана самими индоевропейцами, которые добывали золото в Среднем Подунавье и Трансильвании.

Как интерпретируется пространственный аспект этногенеза, так называемый топогенез? Вероятно, и здесь должен тщательно разрабатываться типологический подход. Имеющие место в исследованиях апелляции к маленькой латинской прародине, Лациуму, заметно ослабляются тем, что в Италии индоевропейские диалекты оказались в чужих, средиземноморских, отчасти навеянных ближневосточными культурными влияниями (наличие их в Этрурии известно) условиях, в которых пришлые индоевропейцы-италики развивались и дальше в условиях города-государства. Думается, что более перспективна лингвистическая концепция пространного индоевропейского диалектного континуума, кстати, лучше согласующаяся с изложенными выше представлениями о взаимодействии дивергенции и (особенно на ранних стадиях развития) конвергенции.

Capanna -«копанка» = этрусская хижина

Положение о сходстве индоевропейской цивилизации и древневосточных цивилизаций вызывает различные ответные соображения и прямые сомнения. Археология и лексика свидетельствуют о наличии у индоевропейцев земляночных и малых срубных наземных жилищ, а также об отсутствии храмов, что существенно отличается от ближневосточной модели с её храмами и храмовыми городами-государствами.

Чёткие элементы ближневосточного устройства находим только у тех индоевропейских и неиндоевропейских обществ, которые оказались далее других углублены в Восточное Средиземноморье, как микенское и минойское бюрократические общества с их централизацией вокруг дворца и храма и этруски с их городами-государствами и другими культурными особенностями, идущими из Малой Азии.

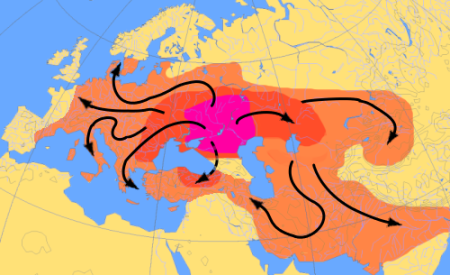

Мы придерживаемся дунайско-севернобалканской концепции индоевропейского прото-этнического ареала, которая уже давно имеет своих сторонников в нашей и зарубежной литературе. Между прочим, переднеазиатские культурные влияния на индоевропейский могут находить удовлетворительное объяснение при локализации индоевропейского очага в севернобалканских и придунайских районах через природный мост между Европой и Малой Азией.

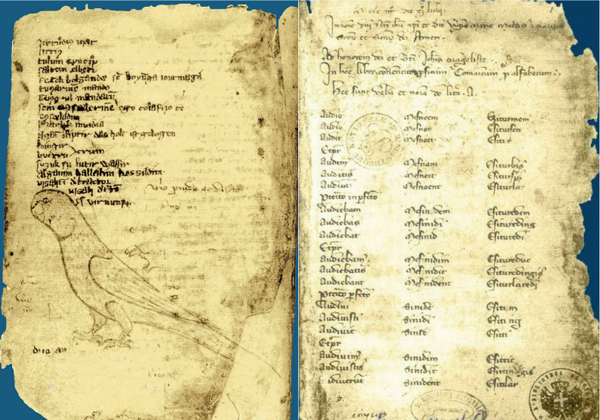

Два слова о методе. Современная индоевропеистика имеет возможность опереться на интегрированный сравнительный метод, включающий, кроме уже упомянутой типологии, прежде всего сравнение (этимологию) и внутреннюю реконструкцию. Незаменимым резервом лексико-семантической реконструкции служат собственные имена, ономастика, за которыми стоят утраченные лексемы сплошь и рядом забытых языков, что все вместе сопряжено с немалыми трудностями атрибуции. Я говорю это, потому что иногда раздавались голоса, призывавшие не включать ономастику в аппарат индоевропейской проблемы ввиду описанных трудностей интерпретации; но, при всех трудностях, обойтись в праязыковых исследованиях без ономастики невозможно, и мы также приводим примеры важности её свидетельств. В исследованиях формальной структуры индоевропейского корня – пусть медленно и непоследовательно – всё же наметился прогресс, выразившийся в том, что не остановились на Бенвенисте, на его трехбуквенной теории индоевропейского корня, правда, многие не идут дальше этой «канонической» модели, которая опиралась на аналогию семитского трехбуквенного корня и подкупала своей стройностью на определенной стадии, но не охватывала все разнообразие индоевропейской корневой структуры от двухбуквенных до пятибуквенных корней типа *spend– «совершать жертвенное возлияние», кроме того, эта теория статична и не объясняет раннеиндоевропейское состояние с двухсогласными корневыми словами до появления развитого чередования гласных. Что же касается реально-семантической и культурной реконструкции, то должен признать, что тут дело обстоит гораздо менее удовлетворительно, здесь давно остановились на Дюмезиле, на его теории трехчастной картины (структуры) мира людей и мира богов, остановились, явно не желая замечать статичность и неадекватность этой теории.

А между тем сама реальность восстановимой картины мира подсказывает другое – то, что можно назвать диалектологией индоевропейской социальной организации и культуры, имея в виду неравномерность её развития. Ведь не только сакраментальные три класса (жрецы – воины – скотоводы/земледельцы), но и наличие классов вообще маловероятно у ранних индоевропейцев, зато, с другой стороны, бывает рано представлен четвертый класс — ремесленники, у анатолийских же индоевропейцев трехфункциональная модель полностью отсутствует, а у германцев вплоть до римской эпохи были святые женщины-жрицы. Хотелось бы, чтобы наши учёные не так послушно следовали западным шаблонам, неубедительность которых сознается и критикой на Западе. Бездоказательное утверждение в современных трудах по индоевропеистике о наличии развитой социальной иерархии и в целом высокого уровня культуры праиндоевропейского этноса производит стойкое впечатление статичности. Невозможно говорить об адекватности этого «развитого» и «высокого» уровня не только ностратическим – дальним предпраязыковым связям индоевропейского, обычно также постулируемым при этом, но и – раннепраиндоевропейской ретроспективе, с которой уместно ассоциировать всё же более примитивное состояние культуры и общества. Все сказанное вынуждает думать об известном отставании теории индоевропейской культурной реконструкции подобно тому, как это выше пришлось констатировать и относительно теорий индоевропейского топогенеза (пространственно-географического аспекта этногенеза), констатируя и в этом случае торможение теоретической мысли модернизирующими или схематизирующими построениями. Диспропорция такого отставания становится особенно явной, если вспомнить, что в области наиболее продвинувшейся – формально-фонетической реконструкции – индоевропейская теоретическая мысль ушла рискованно далеко, ища, например, истоки индоевропейского звонкого консонантизма в типологически неиндоевропейских звукотипах (глоттальная теория).

Верно, что лингвистика не имеет аналога радиоуглеродной датировке археологии, к которой пытаются иногда приравнять глоттохронологию, или лексикостатистику Свадеша, но и она, и её усовершенствованные варианты не могут серьезно приниматься в расчёт, поскольку исходят из равномерности темпов убывания лексики, что не доказано и неприемлемо для разных языков, но лингвистов тоже постоянно занимает глубина реконструкции языкового состояния.

Типологически небезынтересно, что, например, достижимая глубина тюркского реконструируемого состояния – всего 550 – 560 годы н. э. Не берусь судить о тюркском, но когда один славист заявляет, что и в славянском глубина реконструкции такая же, приходится возразить, что при этом, видимо, не учитывается лексическая (этимологическая) реконструкция; в осуществляемой через последнюю реконструкции индоевропейского времени разной глубины славянский выступает, напротив, как равноправный индоевропейский партнер.

Это можно видеть в случае с праслав. *ognь как самостоятельным рефлексом и.-е. *ngnis, название огня, известное не во всех индоевропейских языках (нет в германском, греческом) и представляющее собой вероятное новообразование языка и культуры, связанное с древним нововведением обряда кремации (*n-gnis «не гниющий»?).

Праслав. *berza, русск. береза, – может быть, ещё более яркий пример сохранения современным живым словом восстановимых примет индоевропейского слова (место ударения, количество гласного) и индоевропейского времени, ибо с того момента, как известное дерево стало называться в ряде древних диалектов за свою уникальную кору «яркая», «ослепительно белая» (*bheragos, *bheraga), счет времени ведется на многие тысячелетия. Вообще о березе сказано много, но далеко не все, в том числе как об аргументе при определении праиндоевропейского ареала: она распространена широко, но с неизменным нарастанием признаков рецессивности, деградации с севера на юг, с фактами перерождения, или подмены наименования, именно на Юге («береза» > «тополь» на Армянском нагорье) и при неизменной высокой роли березы в поэзии Северной Европы – в широких пределах, а последнее – явный архаизм культуры. В различных индоевропейских диалектах, в том числе в славянском, наблюдается живое и активное употребление лексического гнезда *uei– «вить» и его производных *uеi-n-, *uоi-n-, *uеi-t-, *uoi-t-, обозначающих что-то вьющееся, витое – «ветвь», «лозу», «иву», «венок» и лишь вторично – виноградную лозу, постепенно уже в глубокой древности распространившуюся вплоть до Центральной Европы из своего первоначального южнопонтийско-южнокаспийского ареала.

Основная терминология лошади в индоевропейском исконная. Это относится к и.-е. *ekuos «лошадь», которое вместе с и.-е. *akuа — «вода», очевидно, родственно и.-е. *okus — «быстрый», как указал ещё Розвадовский. В воззрениях массагетов лошадь – «быстрейшее из всех смертных животных» (Herod. I, 216).

Кельто-германская изоглосса одного из названий лошади – *markos, *marka – также лишена приписываемых ей неиндоевропейских ассоциаций с монгольским, локализуемым в древности в Забайкалье, в немыслимой дали от индоевропейского, во всяком случае – от индоевропейских языков Европы. Более оправданно видеть и здесь древнюю инновацию европейского очага коневодства. Возможно, фракийско-карпатского? Ср. царское имя Tiamarcus у агафирсов, явно включающее также упомянутый конский термин, ср., с другим суффиксом, др.-инд. вед. marya– «жеребец». То, что, например, славянский участвует не во всех этих изоглоссах, говорит лишь о древней диалектности индоевропейского.

Напротив, и.-е. *su-s — «свинья» хорошо представлено в славянском, как и в других диалектах, и подтверждает наличие развитого свиноводства у индоевропейцев, причём данные о сокращении его у индоевропейцев на Ближнем Востоке уже сами по себе указывают на исходный очаг как свиноводства, так и свиноводов-индоевропейцев в умеренных широтах. Этому тезису пытаются противопоставить контраргумент, осмысливающий сокращение свиноводства как стадию культуры, замыкая при этом и начало, и конец свиноводства переднеазиатским ареалом, но основания для подобной универсализации отсутствуют, – вспомним популярность разведения свиней в высокоразвитой земледельческой культуре Китая.

Я и раньше поднимал вопрос о необходимости типологии этногенеза. Сейчас кажется своевременным поставить интереснейший вопрос о взаимной типологии частных индоевропейских этногенезов в свете существующих популярных концепций, ибо, поступив так, мы получим уже хотя бы ту выгоду, что при этом в совокупной картине проступает сразу некая монотонность, или шаблонность затронутых концепций, едва ли способствующая раскрытию своеобразия явления.

Дело в том, что предыдущие поколения исследователей, отправляясь в своих суждениях от модели «единого» праязыка, нуждались в объяснении реального своеобразия индоевропейских языков или ветвей и находили его во внешнем воздействии субстрата или суперстрата. Так, весьма распространенной является теория германского этногенеза как напластования индоевропейской шнуровой керамики на доиндоевропейскую мегалитическую культуру. Соответственно популярна теория славянского этногенеза как наслоения индоевропейской лужицкой культуры с запада на часть балтийского языкового ареала.

Что нам мешает в таком случае распространить эту схему и на балтийский этногенез, объяснив его как приход с юга индоевропейских племен и наслоения их на восточноевропейскую финно-угорскую культуру гребенчатой керамики?

Как известно, очень похожая концепция прихода фракийцев-фригийцев в Литву Басанавичуса была давно отвергнута за дилетантские этимологии, но ведь в последние десятилетия на материале вполне научных соответствий вновь обосновываются фракийско-дакско-балтийские связи – не позднее III тыс. до н. э. В массе безнадежно дилетантских сближений Басанавичуса находятся такие, которые пришла пора реабилитировать, например происхождение названий литовских городов Каунас, Приены и их этимологических дублетов в античной Малой Азии. Осуществляться эти связи могли лишь в относительной близости к восточной части Балканского полуострова -ареал фракийских и дакских племён, и только после этого протобалтийские диалекты могли начать перемещаться на север.

Мы исходим из постулата древней диалектной множественности и поэтому не ищем ответа на все вопросы в субстрате-суперстрате. Поучительная пестрота мнений, например, о субстрате германского говорит о зыбкости этого понятия, причём одни просто признают этот субстрат, другие относят к нему 30% германской лексики, третьи считают, что он огромен, тогда как четвертые уверены, что он вообще маловероятен. В одном западном варианте ответа на вопрос «Кто такие германцы?», помимо различных археологических аргументов, делается упор на «архаическую лексику неиндоевропейского происхождения», куда автор относит герм. *hrugna– «икра (рыбья)», *dubon– «голубь» и ряд других слов. Однако давно известно родство герм. *hrugna– с такими названиями лягушачьей икры из первоначального обозначения крика этих земноводных в брачный период, как русск. диал. крек, крек -«лягушачья икра», лит. kurkulai . Это исконная лексика повседневных понятий, которую не было надобности брать из субстрата, как равным образом и германское название голубя (*dubon-, нем. Taube), давно объясненное из первоначального названия тёмного цвета — подобный принцип называния голубя также известен в разных языках. Необходимость этимологической проверки этих утверждений, таким образом, очевидна.

Проверка этимологии тем более важна, что сейчас всё больше признается этногенетическая важность лексических свидетельств сравнительно с фонетическими различиями, которые сложились относительно поздно, в славянском – начиная с I тысячелетия нашей эры, в германском – не ранее середины I тыс. до н. э., тогда как лексические изоглоссы «золото», «серебро», «рожь», «свинья», «поросенок», «рало», «сеять», «серп» и многие другие насчитывают к этому времени не одно тысячелетие, а с ними и языковая, и культурная самобытность соответствующих индоевропейских племён.

По этой линии – наличие или отсутствие лексических связей, общих новообразований – идёт изучение древнеиндоевропеских диалектов. Констатируется, например, отсутствие соседства древних германцев и древних греков античной традиции ионической миграции, наоборот, — в Малую Азию из Аттики XI-X вв. до н.э., которая подтверждается археологически [29, Bd. 2, Sp. 1436-1437] и, возможно, лингвистически, ср. Ἀττική(γῆ)) — ‘Отцовская (земля)’, если от ἄττα ‘отец’ (любопытен фамильярный статус производящего и производного) [*], аналогично метрополис- μητρόπολις — ‘главный город, город-мать’ (тоже в отношении к колонии).

Греки пришли в Грецию, очевидно, с севера, одно из их полулегендарных названий — Δαναοί, данайцы — указывает прямо на Дунай, сохраняя архаичную форму названия среднего течения этой реки [30, S. 408]. Есть мнение, что традиция о походе аргонавтов на север — это раннее предание о «возврате греков» [31, р. 65]. Археологические следы важной проблемы прихода греков в Грецию и Эгеиду, конечно, еще предстоит изучать специалистам.

Западнобалканские индоевропейские племена — иллирийцы — простирались довольно далеко на Север — до Силезии, временами — до Балтийского моря. Концом II тыс. до н.э. датируют их перемещение (обратное?) к Югу [3, с. 131]. Возможно, что это как-то сказалось и на уходе италийских племен в Италию из относительно более северных мест в Центре Европы. Наверное, именно северные иллирийцы, или иллиро-венеты, причастны к созданию лужицкой культуры. Именно эти племена с такой особой лексикой, как *delm- ‘овца’ (апеллативно сохранилось в албанском, а в ономастике — Dalmatia и близкие названия — от собственно Далмации на юге до следов в Восточной Германии), *daksā ‘море’ (от Эпира на юге и Адриатики до следов в Германии и Чехии), племенными названиями типа Liccavici (сохранилось до средневековья на западнопольских землях), местными и водными названиями типа *arson-, *serm-, *tarā, оставили следы так называемого «третьего этноса» на позднейшей границе германцев и славян. Ясно одно, что носителями ископаемой лужицкой культуры не были ни кельты, ни италийские племена. Ввиду присутствия северных иллирийцев (венетов) в роли упомянутого пограничного «третьего этноса» их участие одновременно в славянском этнообразовании трудно вообразимо. Еще менее реален «лужицкий» суперстрат иной этнической принадлежности (например, италийской), принимаемый некоторыми учеными для объяснения славянского этногененеза, поскольку уже во II тысячелетии вероятно продвижение италийских племен из Центральной Европы в Италию (см. выше).

Начиная с Лер-Сплавинского, существует теория этногенеза славян как результата наслаивания этих загадочных археологических «лужичан» на протобалтов. Лингвистически здесь многое спорно, вплоть до позиции самого балтийского (не центральная, а, видимо, относительно периферийная). Чистота и бессубстратность балтийского мнима, ср. указание на финноугорский как древний субстрат балтийского [38, с. 869]. Противоречия протобалтийской концепции возникновения праславянского обозначались еще у Лер-Сплавинского, который указал на более тесные западно-индоевропейские связи славян, чем балтов [39, с. 38, 42]. Последующие разыскания углубили этот аспект, что вызвало необходимость «развести» балтов и славян в том, что касается их этнообразования.

Таковы, в самых скупых чертах, предпосылки современной дунайской теории праистории славян [40; 41; 42; 43; 44]. Ее обоснований — этимологических, конкретно-лингвистических — в действительности много больше, чем можно представить здесь, поэтому приходится ограничиться самыми общими и выборочными. Возражения против дунайской теории славянского этнообразования необходимо и дальше изучать, однако вряд ли прав В.В. Седов (устное высказывание), датирующий инфильтрации с Дуная на север от Карпат не древнее IV в. до н.э. и полагающий при этом, что эти инфильтрации уже застали славян на польских землях, чему там противоречит уже одно наличие неславянской индоевропейской номенклатуры (гидронимии), очевидно, более древней, чем появление на этих же землях славян.

Мы разделяем мнение, что «проблема прародины славян самым тесным образом связана с теориями о прародине индоевропейцев» [45, с. 92], хотя существуют и прямо противоположные суждения [46, с. 161]. Будучи языками-сатэм, и славянские, и балтийские языки развили инновацию в виде ассибиляции палатальных задненебных согласных. Судя по этой инновационной особенности, они находились внутри индоевропейского ареала. Однако и здесь серьезные различия: слав. s < *ts < *k̑, балт. š < *tš < *k̑ (попытки примирить и объединить обе линии развития следует признать неудачными).

Балты позднее стали распространяться на Запад и вышли на Янтарный путь. О Дунае они узнали еще позже и притом — от славян. Славяне рано стали пользоваться известным кельтско-германским названием *dunajь/*dunavь, относившимся к Среднему и Верхнему Дунаю, однако замечательно, что они не знали древних названий Нижнего Дуная, например, Ἴστρος. Из поля зрения древних славян выпал, таким образом, фракийский сектор реки. Это соответствует уже отмечавшимся преимущественным древним связям между фракийским, дакским и балтийским [47, passim, особенно с. 100]. Славяне ориентировались с древности на связи с германцами, кельтами, италиками, иллирийцами, т.е. с западными индоевропейцами. В последние десятилетия удалось выявить важные свидетельства древних латинско-славянских связей в названиях окружающей природы типа paludem — *polovodьje и др. и названиях культуры [48, с. 392-393; 49, с. 123-124; 24, р. 173-174; 50].

В отличие от западных связей праславян, их связи с восточными индоевропейцами как бы постэтногоничны, взять хотя бы известные славяно-иранские отношения (не древнее середины I тыс. до н.э.), которые отражают религиозное влияние на славян, но совершенно не затрагивают элементарные понятия и природу. Есть признаки аналогичного индоарийского влияния на славян. Распад индоиранцев на две ветви носит в Северном Причерноморье окончательный характер, хотя каждый «распад» лишь закрепляет и старое диалектное членение и новую консолидацию. Любопытно, что некоторые индоарийские (праиндийские) изоглоссы, возможно, выступают еще в Карпатском регионе. Так, уже Соболевский связал название притока Тисы Hornád с др.-инд. nadī ‘река’ [51, с. 173]; мы можем сейчас добавить ряд местных названий с элементом -nad, известных исключительно в Трансильвании и Банате: Pǎnade, Tǎşnad, Tuşnad, Cenad [52, с. 152]. Известная Nitra в Словакии находит теперь объяснение как восходящая к древней форме *neitra, родственной др.-инд. netrá- ‘проход’ [53, с. 44].

Реальнее всего представлять себе распространение этих этносов из Карпатского бассейна на Восток, т.е. как движение центробежное. Ярчайшим примером такого центробежного ухода на Восток из Центральной Европы служат очевидно индоевропейские носители фатьяновской культуры междуречья Волги и Оки. Время, место и направление их ухода, а также контакт с финно-угорскими культурами делают заманчивым предположение в фатьяновцах крайневосточных кентумных индоевропейцев — тохаров. Это оправдывалось бы и наблюдениями лингвистов об особо длительных сношениях именно тохаров с финноуграми, наложивших отпечаток на тохарский консонантизм; эти контакты, будучи древними и долгими, следует локализовать к западу от Урала, вблизи от древнего финно-угорского ареала (предположительно — Волго-Камье). Другие индоевропейцы в роли фатьяновцев, напр. балты, маловероятны, ввиду связей фатьяновцев с Центральной Европой и территорией Польши, тогда как протобалты до II тыс. до н.э. ориентировались на связи с древними племенами Восточных Балкан (см. выше).

В то время как ряд исследователей разделяет мнение о движении с Востока на Запад как основном направлении индоевропейских племен, мы бы выделили мысль о характерности именно центробежных распространений из некоторого центральноевропейского ареала. Особенно показательны здесь разнонаправленные движения приблизительно из одного и того же центра: италики — на Юг, упомянутые безымянные археологические фатьяновцы — на Восток (и те, и другие предположительно — во II тыс. до н.э.). Эта древняя тенденция жила долго и даже породила любопытную в плане культурно-лингвистической типологии этнонимическую модель, к которой мы в разное время уже обращались ранее и которую мы назовем

‘Великая страна’. Эта модель никакой великодержавности и шовинизма в себе не таит, хотя так подчас охотно думают, начиная с Плиния, который связывал название Magna Graecia с «кичливостью» греков, пришедших якобы в восторг по поводу красот вновь освоенной страны. На самом деле Magna Graecia выражает ориентацию «новой» Греции (Нижней Италии) относительно старой метрополии, Эллады. Равным образом Великобритания названа так относительно материковой Бретани, Великороссия — относительно Руси изначальной, лишь под воздействием своего коррелята ставшей Малороссией, далее ср. Великопольша и ее оппозит — более южная (и раньше освоенная) Малопольша; закончим довольно древней и потому интересной для нас парой Малая Фригия — на ближайшем к Европе малоазиатском берегу Пропонтиды — и Великая Фригия — дальше на юго-восток вглубь Малой Азии (да и сама Малая Азия, Asia Minor, Μικρὰ Ἀσία, разумеется, представляет собой вторичное название страны, за освоением которой последовало расселение по Азии дальнейшей, иногда действительно называемой — гл. обр. в ученых трудах — Asia Maior, Великая Азия). В глазах искушенного читателя эти названия — неплохие дорожные указатели миграций из мысленного центра Европы.

Что же еще дает индоевропейская проблема, особенно — такого, что может интересовать не одну только индоевропейскую проблему? Индоевропейская проблема — это также индоевропейская диалектология, что, впрочем, мы старались показать с самого начала, и, кажется, из всех диалектологий индоевропейская диалектология первой столкнулась наиболее явственно с непреодолимостью феномена изначального диалектного членения. Можно, конечно, проглядеть и этот урок, но лучше — усвоить его с вниманием и пользой. Я имею в виду по-прежнему ощутимый вред унитаристской исходной концепции всякого, особенно — древнего языка. Когда крепко верится в идеальное (как бы монолитное) единство, любое накопление фактов известной самобытности диалекта, скажем, древненовгородского диалекта, способно вызвать, говоря кратко, две реакции (обе, заметим, в общем неправильные): одна из них, с легкостью зачисляемая в ретроградные настроения, — это, если усматривать здесь посягательство на единство древнерусского языка; и вторая, тоже неоправданная — с ее поспешной готовностью интерпретировать феномен в духе «всего прогрессивного», — это когда оживляются толки о «гетерогенном» образовании русского языка вообще или о «двух» слившихся в нем языках (такие утверждения, кстати, уже проникли в широкую печать). Язык не бывает бездиалектным, самобытность древних диалектов может быть и большей, а язык существует — один, олицетворяя реальное единство в сложности, если пространственный континуум диалектов перекрывается выработанным ими же междиалектным и наддиалектным объединяющим слоем, с постулата которого мы и начали настоящую главу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Kilian L. Zum Ursprung der Indogermanen. Forschungen aus Linguistik, Prähistorie und Anthropologie. Bonn, 1983.

2. Polomé E. Methodological approaches to the ethno- and glottogenesis of the Germanic people // Mannheim Symposium 1984: Entstehung von Sprachen und Völke

3. Порциг В. Членение индоевропейской языковой области. М., 1964.

4. Coles J.M., Harding A.F. The Bronze Age in Europe. An introduction to the prehistory of Europe с. 2000-700 ВС. London, 1979.

5. Mańczak W. W sprawie czasu i miejsca zapożyczeń germańskich w prasłowiańskim // International journal of Slavic linguistics and poetics. Vol. XXIX. 1984.

6. Горнунг Б.В. Из предыстории образования общеславянского языкового единства // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1963.

7. Pisani V. Baltisch, Slavisch, Iranisch // Baltistica V (2). 1969.

7a. Birnbaum H. Divergence and convergence in linguistic evolution // ICHL 6

8. Thomas H. // The Indo-Europeans in the IV and III millennia / Ed. by E. Polomé. Ann Arbor, 1982.

9. Häusler A. Kulturbeziehungen zwischen Ost- und Mitteleuropa im Neolithikum? // Jschr. mitteldt. Vorgesch. 68, 1985.

10. Oždáni O. Zur Problematik der Entwicklung der Hügelgräberkulturen in Südwestslowakei // Slovenska archeológia. XXXIV. 1. 1986.

11. Latałowa M. Warunki przyrodnicze osadnictwa prahistorycznego w okolicach jeziora Żarnowieckiego w świetle badań paleobotanicznych // Archeologia Polski. Т. XXX. Zesz. 2. 1985. C. 261 и сл.

12. Nalepa J. Miejsce uformowania się Prasłowiańszczyzny // Slavica Lundensia 1. Lund, 1973. S. 60.

13. Polomé E.C. Who are the Germanie people? // Studies in honor of Marija Gimbutas. Washington, D.C. 1987.

14. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. К проблеме прародины носителей родственных диалектов и методам ее установления (По поводу статей И.М. Дьяконова в ВДИ 1982, № 3 и 4) // ВДИ. 1984, № 2.

15. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси, 1984. I-II.

16. Ilievski Р.Hr. Pisani podaci о zemljoposedničkim odnosima na Balkanu iz kasne bronzane epohe // Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Godišnjak XXIV (Centar za balkanološka ispitivanja. Knjiga 22). Sarajevo, 1986, passim.

17. Socha J. [Рец. на кн.:] А.И. Немировский. Этруски. М., 1983 // Eos, vol. LXXIII, fasc. 2. 1985. S. 372.

18. Горнунг Б.В. К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности (Протоиндоевропейские компоненты или иноязычные субстраты?). М., 1964.

19. Дьяконов И.М. О прародине носителей индоевропейских диалектов. I // ВДИ 1982, №3.

20. Андреев И Д. Раннеиндоевропейский праязык. Д., 1986.

21. Pritsak О. The Slavs and the Avars. Estratto da: Settimane di studio del Centro italiano di studi sulPalto medioevo XXX. Spoleto, 1983.

22. Atlas linguarum Europae. Vol. 1, 2-ième fascicule. Assen / Maastricht, 1986, carte 24: ‘bouleau’.

23. Сараджева Л.A. Армяно-славянские лексико-семантические параллели. Ереван, 1986.

24. Friedrich Р. Proto-Indo-European trees. The arboreal System of a prehistoric people. Chicago and London, 1970.

25. Grassmann H. Wörterbuch zum Rig-Veda5. Wiesbaden, 1976.

26. Milewski Т. Dyferencjacja języków indoeuropejskich // I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 1965; Wrocław etc., 1968.

27. Gimbutas M. Primary and secondary homeland of the Indo-Europeans // The Journal of the Indo-European studies. Vol. 13. Nos. 1-2. 1985. P. 200.

28. Polomé E.C. Some comments on Germano-Hellenic lexical correspondences // Festschrift Alinei (отд. отт.) passim.

29. Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden. München, 1979.

30. Schmid W.P. Griechenland und Alteuropa im Blickfeld des Sprachhistorikers. Θεσσαλινοκη, 1983 (Ἀνατυπο ἀπο την Ἐπιστημονικη ἐπετηριδα της Φιλοσοφικης σχολης…), S. 408.

31. Bačić J. The emergence of the Sklabenoi (Slavs), their arrival on the Bałkan peninsula, and the role of the Avars in these events: revised concepts in a new perspective. Columbia university Ph. D. 1983. University microfilms International. Ann Arbor, Michigan, 1984.

32. Gołąb Z. The ethnogenesis of the Slavs in the light of linguistics (отд. отт.).

33. Schramm G. Nordpontische Ströme. Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des europäischen Ostens. Göttingen, 1973.

34. Mayer A. Die Sprache der alten Illyrier. Bd. I—II. Wien, 1957-1959.

35. Tomaschek W. Die alten Thraker. Nachdruck. Wien, 1980.

36. Duridanov I. Die Hydronymie des Vardarsystems als Geschichtsquelle. Köln; Wien, 1975.

37. Katičić R. Ancient languages of the Balkans. Part I-II. Mouton, The Hague; Paris, 1976.

38. Ванагас А. Хронологические пласты иноязычных топонимов Литвы // Zeitschrift für Slawistik 30, 6, 1985.

39. Lehr-Spławiński Т. O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946.

40. Трубачев O.H. Языкознание и этногенез славян. [I-VI] // ВЯ. 1982. № 4-5; 1984, № 2-3; 1985, № 4-5.

41. Birnbaum Н., Merrill Р.Т. Recent advances in the reconstruction of Common Slavic (1971-1982). Slavica Publischers, Columbus, Ohio, 1985. Р. 78 и сл.

42. Birnbaum Н. Indo-Europeans between the Baltic Sea and the Black Sea // The Journal of Indo-European studies. Vol. 12. № 3-4, 1984. P. 253-255.

43. Birnbaum H. Noch einmal zu den slavischen Milingen auf der Peloponnes // Festschrift für H. Bräuer. Köln, Wien, 1986. S. 24-25.

44. Kunstmann H. Die Namen der ostslavischen Derevljane, Poločane und Volynjane // Die Welt der Slaven, Jg. XXX, 2. München, 1985. S. 235.

45. Rysiewicz Z. O praojczyźnie Słowian // Z. Rysiewicz. Studia językoznawcze. Wrocław, 1956.

46. Walczak В. [Рец. на кн.:] W. Mańczak. Praojczyzna Słowian. Wrocław etc., 1981 // Lingua Posnaniensis XXVII, 1984.

47. Duridanov I. Thrakisch-dakische Studien. 1. Die thrakisch- und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen. Sofia, 1969.

48. Трубачев О.Н. Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966.

49. Gołąb Z. Kiedy nastąpiło rozszczepienie językowe Bałtów i Słowian? // Acta Baltico-Slavica XIV, 1981.

50. Schelesniker H. Die Schichten des urslavischen Wortschatzes // Anzeiger für slavische Philologie. Bd. XV/XVI. 1984-1985. S. 77 и сл.

51. Соболевский А. Славяно-скифские этюды. XVII // ИРЯС. Т. I. Кн. 2.

52. Трубачев О.Н. Indoarica в Скифии и Дакии // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1984.

53. Трубачев О.Н. «Старая Скифия» (Ἀρχαίη Σκυθίη) Геродота (IV, 99) и славяне. Лингвистический аспект // ВЯ, 1979. № 4.

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории