Дружба императоров России и Пруссии.

Король Фридрих-Вильгельм III и российский император Александр I познакомились в Мемеле во время военных маневров в 1802 году, с тех пор двух императоров связывала личная дружба. За время своего правления они провели более 30 официальных встреч.

Император Александр I и австрийский эрцгерцог Антон поспешили в Берлин и 3 ноября 1805 г. заключили с Фридрихом Вильгельмом III в Потсдаме договор, по которому король прусский обязался потребовать от Наполеона согласия на созыв Европейского конгресса для восстановления мира на основании Люневильского договора; в случае отказа Фридрих Вильгельм III обещал присоединиться к армиям анти наполеоновского союза.

В 1805 году на могиле Фридриха Великого два монарха в присутствии королевы Луизы поклялись возобновил заключенный в Мемеле дружеский союз, объединяющий силы в борьбе за мир в Европе. Быстрые успехи Наполеона, завершившиеся блестящей победой 2 декабря 1805 г. при Аустерлице, помешали Фридриху Вильгельму исполнить своё обязательство. Прусский король Фридрих Вильгельм III обещал Австрии поддержку, однако он ничего не предпринял после вторжения войск Наполеона в Пруссию в 1805 году, предпочитая занимать выжидательную позицию. Прусский король надеялся, что за нейтралитет Пруссии Наполеон предложит ему Ганновер и другие земли на севере, но в итоге Фридрих Вильгельм III сам потерял Ансбах, Байройт, Клеве и Невшатель, которые захватил Наполеон и разделил между Францией и союзной Баварией.

15 декабря 1805 г. прусский король заключил с Наполеоном позорный для Пруссии Шенбрунский договор.

«Тильзитское свидание 1807 года», худ. Н. Госс.

Наполеон I, Александр I, Луиза Прусская, Фридрих Вильгельм III

В 1806 г. Пруссия всё-таки начала войну с Наполеоном, в которой потерпела страшные поражения в сражениях при Йене и Ауэрштетте. В 1806 году войска Наполеона заняли Потсдам и Берлин. Император Александр I послал свою армию на помощь Пруссии, но она потерпела поражение в битве при Фридланде (ныне Правдинск в Калининградской области).

Российская империя была вынуждена подписать с Наполеоном Тильзитский мир 1807 г., по которому Пруссия потеряла почти половину своей территории. Во время войны королю Пруссии пришлось бежать из Берлина в Восточную Пруссию; он жил сначала в Мемеле, потом в Кёнигсберге.

В 1809 году состоялся первый визит короля Пруссии в Россию.

Наполеон вынашивал честолюбивые планы захвата российских земель. В 1812 году перед вторжением в Россию Наполеон заставил Австрию и Пруссию подписать с ним договоры, согласно которым эти страны были обязаны выставить свои войска в помощь французской армии. В армию Наполеон было призвано 20 000 прусских солдат.

Во время первых боевых действий пруссаки взяли в плен нескольких русских солдат, а затем объединили их в солдатский хор, поднимавших боевой дух армии своим пением.

В прусской армии при содействии Гнейзенау, Штейна и других патриотически настроенных офицеров был образован русско-немецкий легион (в ноябре 1812 года насчитывал 8 тысяч человек), воевавший против французов.

Менее чем через год Россия и Пруссия заключили военный союз. В марте 1813 года Фридрих Вильгельм III выступил с воззванием к народу, призвав его к освободительной войне с французскими оккупантами.

В 1813 году прусский корпус Наполеона перешел на сторону России, а пленные русские солдаты из пленных превратились в союзников. Хор состоял из 21 русских солдат, у многих из которых к концу войны уже были жены и дети. В Потсдаме русский хор получали жалованье и русские солдаты выступали на праздниках при дворе прусского короля.

Король Фридрих Вильгельм III благодарит Москву (1818 г,Художник Матвеев Н.С., 1896 г.)

30 марта 1814 г. в Париже был подписан акт о капитуляции наполеоновской Франции. По условиям мирного договора 1814 г. Франция лишалась всех территорий, завоеванных Наполеоном после 1792 года.

Благодаря победе над армией Наполеона и капитуляции Франции, Пруссия вернула все оккупированные ранее французами земли. Именно за победу над Наполеоном и возвращение прусских земель король Пруссии Фридрих Вильгельм III благодарит Москву.

В 1814 году вместе с союзниками по анти наполеоновской коалиции прусская армия вошла в Париж. Фридрих Вильгельм III принимал участие в Международном Венском конгрессе 1814—1815 гг. по решению которого в состав территорий Пруссии были возвращены Рейнская Пруссия, Вестфалия, Познань и часть Саксонии.

Вместе пруссаки и русские армии дошли до Парижа, а затем в 1815 году, после окончательной победы над Наполеоном, вернулись в Потсдам и присоединились к прусскому гарнизону.

Родственные связи императоров России и Пруссии.

Осенью 1815 года русско-прусский союз приобрёл новое качество — он был скреплен династическими узами: помолвкой великого князя Николая I Павловича и прусской принцессы Шарлотты. Их брак оказался счастливым.

На следующий год после свадьбы своей дочери принцессы Шарлотты с братом императора Александра I великим князем Николаем Павловичем (будущим императором Николаем I с 1825 по 1855 годы), в 1818 году Фридрих Вильгельм вторично посетил Санкт-Петербург и Москву.

В 1820 году император Александр I сообщил Великому князю Николаю Павловичу и его жене Александре Фёдоровне (Шарлотте), что наследник престола Великий князь Константин Павлович намерен отречься от своего права на престол, так как не имел детей, был разведён и женат вторым морганатическим браком на польской графине Грудзинской, поэтому наследником предстоит стать Николаю как следующему по старшинству брату. Сам Николай Павлович был отнюдь не обрадован такой перспективой.

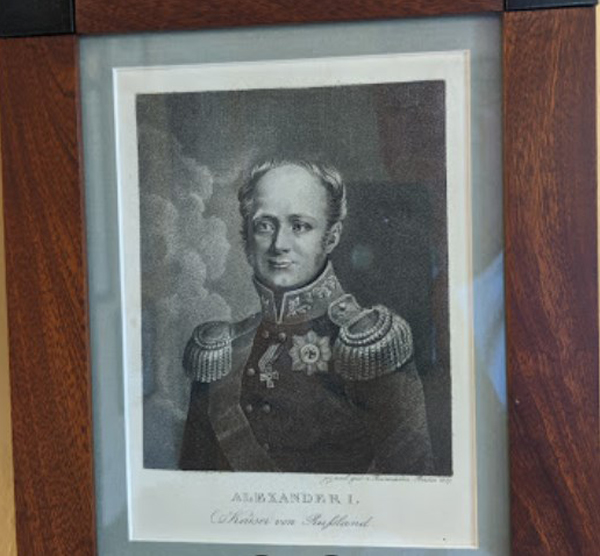

Вторая половина правления императора Александр I (1777 — 1825 г.г.) ознаменовалась тесным сближением русского и прусского августейших семей.

19 ноября (1 декабря) 1825 года император Александр I скоропостижно скончался в Таганроге.

Безвременная кончина русского императора Александра I нашла в Пруссии живой отклик соболезнования, в Потсдаме был объявлен трехнедельный государственный траур. С правлением императора Александра I было неразрывно связана помощь в войне с Наполеоном за свободу Пруссии и возвращение оккупированных прусских земель.

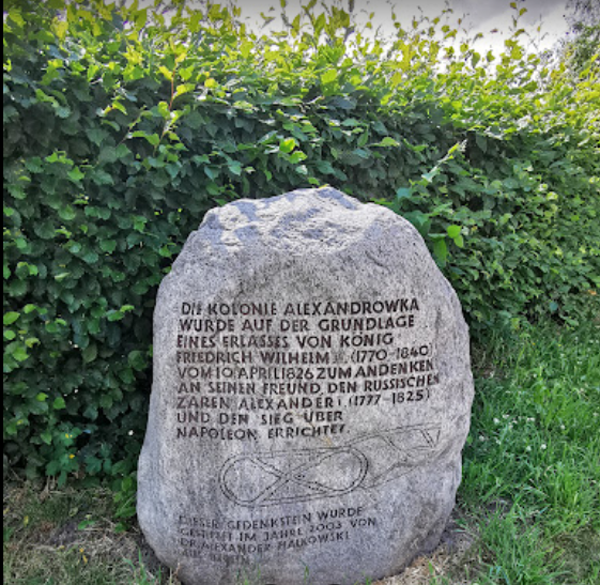

В память о своем друге прусский король приказал построить русскую деревню, которая должна была стать домом для русского хора и была названа Александровкой в честь русского императора.

Весной 1826 года прусский король Фридрих Вильгельм III объявил:

«Мое желание состоит в том, чтобы в память дружеских уз между Мною и великодушным Императором Российским Александром основать возле Потсдама поселение, в котором я желаю поместить в качестве жителей врученных Мне Его Величеством с 1812 до 1815 года <…> русских певцов и которое желаю назвать Александровка».

К этому времени в живых осталось всего 12 участников первоначального русского солдатского хора.

Замысел прусского короля Фридриха Вильгельма III был воплощен в жизнь через год. Вот так и появилась русская колония в Потсдаме в 1826-1827 гг.

В начале 19 века в Потсдаме находилась королевская резиденция Пруссии — государства, фактически прекратившего своё существование после Первой мировой войны. Королевский дворец Сан-Суси был резиденцией прусских королей, а военные казармы прусской армии располагались на окраинах Подсдама.

Глядя на деревянные дома, искусно украшенные резными наличниками и окруженные яблоневыми, вишнёвыми и абрикосовыми садами, можно почувствовать себя где-то в глубине российской глубинки. На самом деле эта русская деревня находится в Пруссии, прямо в сердце Германии.

В немецком городе Потсдам (35 км от Берлина) есть настоящая русская деревня под названием Александровка (нем. Russische Kolonie Alexandrowka). Деревня была заселена семьями отставных русских солдат-песенников 2 апреля 1827 г.

В Александровке было 12 одноэтажных и двухэтажных домов с прекрасными фруктовыми садами, посаженными вокруг села.

Рядовым русским солдатам дали одноэтажные дома, а офицерам — двухэтажные.

Дома и земля вокруг них не могли быть проданы и могли быть переданы только потомкам владельцев.

Семьи русских солдат переселились в новые, полностью обставленные дома, и каждой семье дали по корове.

Особенно хорошо сохранился двухэтажный дом деревенского старосты, теперь здесь открыт русский этнографический музей.

В этнографическом музее для посетителей открыт небольшой ресторан русской кухни, где в меню посетителям предлагают русский борщ, окрошку, пельмени, вареники, русский салат (оливье), различные соленья, сало, блины, квас…

Русская деревня Александровка состояла из двенадцати дворов, предназначенных исключительно для семейных русских солдат-песенников, участников бывшего русского солдатского хора, оставшегося жить здесь после войны с Наполеоном.

Архитектор проекта Петер Йозеф Ленне спроектировал русскую деревню так, что, если смотреть на неё сверху, две главные улицы образовывали Андреевский крест в честь покровителя России, апостола Андрея Первозванного.

Александровка состоит из фахверковых построек, имитирующих бревенчатые срубы.

Крыши, окна, крылечки домов обильно украшенных традиционной русской деревянной резьбой.

В деревне была построена красивая русская православная церковь с колокольней и дом смотрителя при церкви, где жил отставной солдат Кондратий Тарновский, отвечавший за русский чай во время царских визитов.

Счастливцами новой деревни Александровки в пригороде Подсдама оказались фельдфебель Иван Вавилов, три унтер-офицера: Степан Волгин, Иван Тимофеев и Иван Яблоков.

А также восемь рядовых русских солдат: Пётр Алексеев, Петр Анисимов, Ефим Гавриленко, Иван Григорьев, Дмитрий Сергеев, Пётр Ушаков, запевала — Фёдор Фокин и Василий Шишков. Старшему из них было 52 года, младшему — 39 лет.

Сделавшись деревенскими жителями, отставные русские солдаты музыканты и песенники занялись различными ремеслами, но с ложками и бубном не расставались.

король Пруссии Фридрих Вильгельм III играет на флейте.

Фридрих Вильгельм III приглашал их на праздники в Сан-Суси.

«Бывало, король созовет гостей в Сансасею, — вспоминал Федор Фокин, — да во время кушанья и заставит нас петь русские песни. А я был запевала. Вот я и запою: «Ну-ка русские солдаты! Пойдём немцев выручать. Хоть они на нас сердиты, мы пойдём за них страдать». А король и засмеется этой песне. А гости-то, разные принцы, и спрашивают: что-де они там такое веселое поют? …Король очень хорошо знал по-русски и с нами-де все по-русски говорил».

Дом в Александровке мог унаследовать лишь старший сын, имеющий семью и исповедующий православие, как в России, или протестантизм, как в Пруссии.

По этой причине в трёх из двенадцати домов ещё десять лет назад жили потомки русских рядовых Григорьева, Шишкова и Анисимова. Ныне в деревне Александровке проживают лишь потомки русского солдата-песенника Григорьева...

Кто знает, не эти ли песенники изображены на немецкой литографии?

Даже во время Второй мировой войны русская Александровка продолжала жить по правилам, установленным при императоре Фридрихе Вильгельме III.

После войны, с 1945 по 1949 год, в домах деревни Александровки располагался советский военный гарнизон.

Только после воссоединения западной Германии (ФРГ) и восточной Германии (ГДР) в 1990 году были сняты ограничения на частную собственность на дома и землю в Александровке.

Жители этих старых деревянных домов не всегда думали о сохранении первоначальной архитектуры домов и перестраивали их по своему вкусу.

Во многих домах была изменена первоначальная планировка, выложены новые этажи, добавлены импровизированные пристройки, такие как террасы и навесы.

В то время в селе продолжали жить потомки первых поселенцев. Последний из русских потомков солдат-песенников съехал только в конце 2001 года.

В 1999 году Александровка была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть дворцов и парков Потсдама, после чего всем домам вернули исторический первозданный вид.

В наши дни Русская деревня Александровка представляет собой музейный комплекс, открытый для туристов со всего мира.

В честь императора Александра I, названа одна из самых известных центральных площадей Берлина — Александерплац, где находится знаменитая телебашня, названая в честь императора Александра.

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории