То, что мы знаем с уверенностью о культуре и религии пра-индо-европейцев является результатом сравнительного языкознания, частично подтверждённого материалами археологии. Исследуемые черты широко согласованны в научных кругах, но следует понимать, что реконструкция по своей природе гипотетическая. Ведический санскрит имеет тесную связь с прото-индо-европейскими языками, в санскрите мы находим корни всех пра-индо-европейских языков.

Общество Пра-индо-европейцев возникло во время культуры раннего бронзового века (РБВ) -3500 — 2000 г.г. до н.э. Бронзу использовали, как материал для изготовления орудий труда, оружия, украшений, были известны и серебро, и золото.

Общество пра-индоевропейцев было патриархальным, в котором имущество, имя или титул передавались по наследству по мужской линии. Пра-индо-европейцы вели полукочевой образ жизни, занимались земледелием в долинах рек и скотоводством, кочевали в поисках пастбищ, разводили крупный рогатый скот — коров (гавоус – gwous), (govjado — «ГОвядина»), и овец (ówis — овен, Avika – овечка, bāla – баля, овца-ягнёнок), баран (ūrana – баран), коза (díks), домашнюю птицу – гусь (ghuṣ).

Из шерсти овец крестьяне, изготовляли шерстяную одежду, было развито ткачество и производство тканей. Колёсные повозки использовали для перевозки тяжёлых грузов на волах. Они одомашнили лошадей (héḱ+wos – эквоз), жеребец (жербху — jṝbhū ), ездили верхом на лошадях и на повозках, запряжённых конём, (kinvin, kindhin, kilkin – конь). Корова играет центральную роль в религии и мифологии, а также в повседневной жизни Прото-индо-европейцев. Богатство человека измерялось количеством животных (пекус — pek’us), заботится (печётся).

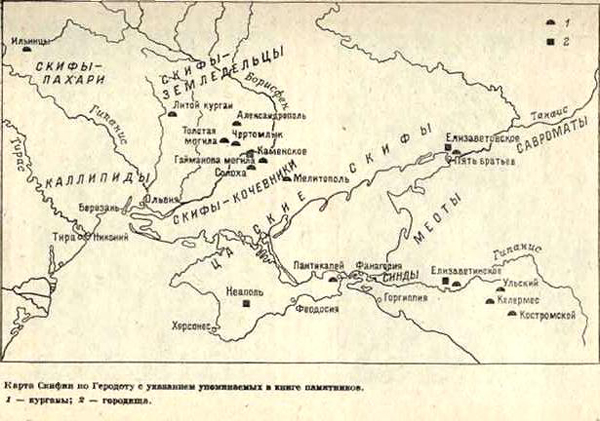

Материальная культура древних пра-индоевропейцев (PIE), вероятно, представлена Древне-Ямной археологической культурой, носители которой в III тыс. до н. э. (3600 по 2300 г.г. до н.э.), обитали на восточных землях современной Украины, на реках Буг, Днестр, на юге России (в При-Уралье), на Волге, на территориях Причерноморья и Приазовья.

Название «Ямная» происходит (от русского «яма»), по типу погребения в яме (могиле), где умершего помещали в положении лежа на спине с согнутыми коленями. В захоронениях Ямной археологической культуры, обнаружены носители гаплогруппы R1a1, (SNP маркер M17) хромосомы Y.

Религия Прото-индо-европейцев – многобожие, с множеством жертвенных обрядов, вероятно, существование отдельной касты жрецов. Прото-индо-европейцы совершали погребения в курганах (могилах). Своих вождей они хоронили с их вещами (оружие, дорогая одежда, золотые украшения, конь), и с членами их семьи (жены), слуги, то есть приносили человеческие жертвоприношения – это отражено в мифологии.

В индуистской мифологии Сатти (Suttee) – дочь Дакши и Прашути (PraSuti). Сатти (Suttee) полюбила Шиву (Жива — Жизнь), но ее отец Дакша запретил её брак с Шивой. Сатти покончила с собой путем самосожжения на костре. Вернувшись, Шива нашёл тело Сатти, и убил, обезглавил Дакши. Сатти возродилась, как дочь гор Парвати, и стала супругой Шивы. В индуистской мифологии была ещё одна женщина с именем Сатти Савитри — жена Сатьявана, которая просила Бога смерти Яму оживить её мужа.

Общеизвестно, что идеи ведизма, изложенные в древнейших текстах гимнов Риг-Веды, со временем, вошли в индуизм, буддизм, христианство и многие другие религии мира.

Не возможно с уверенностью восстановить Собственное имя этого пра-индоевропейского народа, создавшего тексты гимнов Риг-Веды, и называвшего себя Ариями. Ведический санскрит — родной язык «Риг-веды»

Многие индо-европейские общества разделялись на классы – жрецы, войны, крестьяне–земледельцы. Такое разделение для прото-индо-европейского общества предложил Жорж Дюмезиль. Существуют свидетельства сакральности (от лат. sacrum — священное, посвященное богам) царской власти, царь племени был одновременно и верховным жрецом, наместником Бога на земле. Такое же разделение общества мы видим во многих индоевропейских культурах, например, у скифов.

У легендарного скифского царя Таргитая было три сына Липоксай, Арпоксай и Колоксай, которым с неба упали три предмета — плуг, ярмо, секира и чаша. Это сокральные предметы символически разделили скифское общество на роды и классы: рядовой общинник, или крестьянин (символ — плуг), воин (символ — ярмо) и жрец-военачальник (символ — секира), царь (символ — чаша). Святой Грааль.

Сайи — ЦАРИ — Σαιοι – это самоназвание царских скифов. Называя себя Царями, скифы использовали слово из ведического санскрита — Сарру, сарратья — sarru, sarи, sirratu, sarathya — рать, ратный, соратник, (sа – совместно, ratha- колесница, воитель, герой. Воины-колесничие, их символ — ярмо — скифы называли себя «Соратниками». Самоназвание царских скифов — Сколот.

Возможно, от самоназвания царских скифов — СКОЛОТ (skolot, или skolt), происходит слово КЕЛЬТ (лат. Celtae, бретонск. Kelted, валлийцы Celtiaid, ирл. na Ceiltigh, шотл. (гэл. ). Ceilteach, мэнск. ny Celtiee, корн. Kelt). Цезарь и Павсаний утверждали, что Kelt это самоназвание кельтов.

Кельтский бог Брен был одним из трёх сыновей бога Дану, из-за чего им — святой троице дали название «Туата де Даннан». Древние народы, населявшие Ирландию, упоминали котёл Дагды.

«Ирландия была пуста в течение тридцати лет после Партолона, пока не пришёл Немед, сын Агномана, из греков Скифии, вместе со своими четырьмя вождями, которые были его сыновьями. Четыре предводителя, сыновья Немеда, звались Старни Ярбонел — прорицатель, Аннинд и Фергус Рыжий бок». [513 — Lebor Gabala, § 257.] «Немед» означает «священный»; имя его сына «Ярбонел» — «прорицатель», то есть, друид или вад (ведать) или (филид — fili; от -*welet- велеть, *wel — «видеть», то есть «провидец»).

Кельтский бог Бран, обладатель волшебного котелка (Чаши), и кельтские легенды о необыкновенном младенце, обладавшем тайным знанием, стали неотъемлемыми атрибутами возрождения друидизма.

По этрусской мифологии Маденец Таг (Тагет) чудом появился из земли в XII веке до н.э. Его нашли прямо в борозде во время пахоты близ города Тарквиний в виде младенца с седыми волосами. Связанный с Подземным миром вестник богов Таг пел им священное учение. Этруски считали Тагета сыном бога и создателем всех людей, что сближает его с Геркле (Гераклом), который рассматривался как предок этрусков.

Существовал, вероятно, отдельный класс воинов, состоящий из молодых, не женатых мужчин, живших, как ОДИНокие волки. Кодекс война был отделён от правил и законов, которые существовали внутри общества, существовали специальные обряды посвящения обычных юношей в войны. Для быстрого передвижения, войны могли использовать конные колесницы, запряжённые лошадьми.

В исторической лингвистике есть понятие Диахрония (от греч. «через, сквозь» «время»). Диахронические исследования разных индоевропейских языков определили, что язык — это не только продукт живой деятельности народа, но и продукт прошлого опыта человечества. В языке одних народов число 100 звучит, как «Кентум», а в языке других народов цифра 100 произносится «Сентум». Законы диахронии утверждают, что переход «Ки»-[ki] в «Чи»- [tʃi] — возможен, а обратный — нет!

В латинском языке: 100 — Кентум – centum, в итальянском языке 100 — Ченто — cento.

В немецком языке — 100 — хундерт — hundert, в английском — 100 — хандред — hundred, в голландском — 100- хондерд -honderd, в норвежском-100 — хундре — hundre, в шведском- 100- хундра — hundra, в славенском -100 — хундред — hundred.

В русском — сто, макед.- сто, серб.- сто, славац.- sto, харвет.- sto, польс.-sto, чеш.- sto, фин.- sata, эст.- sada, латв.- simts, лит.- šimtas, рум.- sută. португ.- 100 -сем — cem, фр.- 100 — сантен де — centaine de, исп.- 100 — сиен — cien,

За основу разделения Индоевропейских языковна группы взято произношение числа 100 по принципу «кентум» — «сентум».

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории