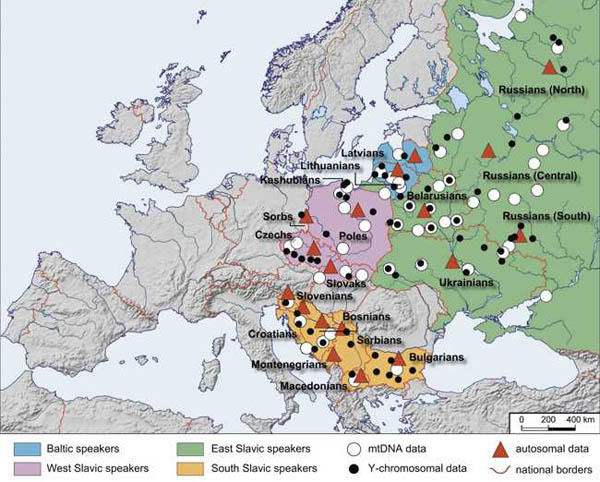

Распространение славянских языков в западной Европе

Этногенез и культура древнейших славян.

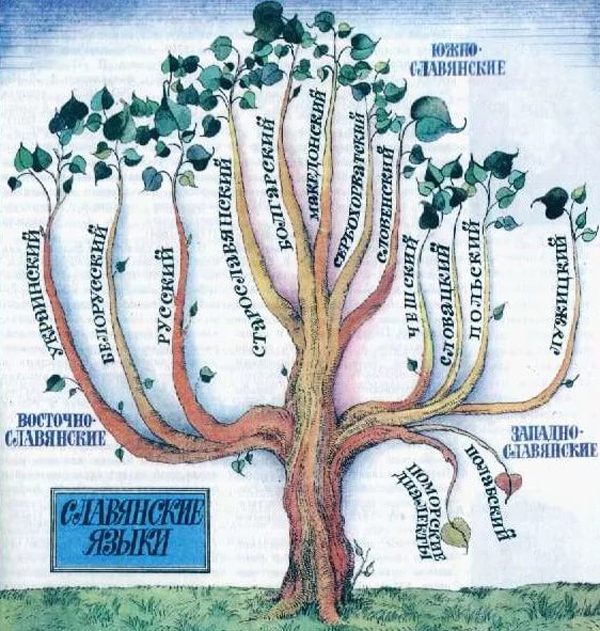

Лингвистические исследования

Олег Николаевич Трубачев.

Часть II

СЛАВЯНСКАЯ ЭТИМОЛОГИЯ И ПРАСЛАВЯНСКАЯ КУЛЬТУРА

ГЛАВА 2

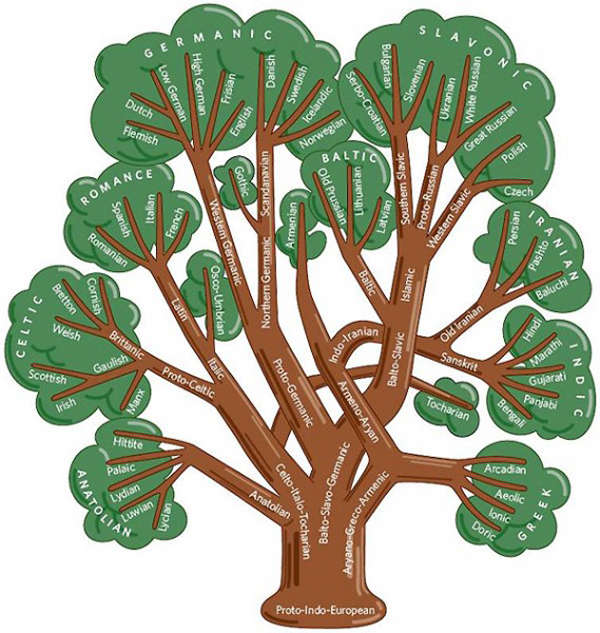

Индоевропейский праязык как предыстория славянского.

Прежде чем вступить in medias res, необходимы некоторые методологические уточнения. Поскольку в дальнейшем придётся так или иначе касаться обсуждаемых в литературе проблем классификации и хронологии, необходимо заранее разъяснить своё априори сдержанное к ним отношение, на первых порах — не вдаваясь в детали, а с общеметодологических позиций.

Классификационные и периодизационные схемы обычно занимают видное место в исследованиях, эффект точности особенно усиливается, если, например, периодизация выражается в точных датах летосчисления. Но ведь и здесь позволительно робкое сомнение вроде того, что обязательно ли, например, считать век XIX в истории культуры абсолютно идентичным календарному XIX веку. И это, пожалуй, не самое главное. Склонность к классификациям и схематизму побуждает исследователя делить факты истории на релевантные и иррелевантные (несущественные, менее важные), причём последние он подчас опускает и тем самым как бы превышает собственную компетенцию, моделируя и — обедняя предмет исследования, и кончает тем, что изучает уже не объективную данность, а собственную схему. Потому что и хорошая схема, и правильный закон беднее самой плохой и неправильной действительности.

Теперь, пожалуй, о наиболее важном — о границах предпринимаемой в исследованиях сегментации изучаемого объекта. Нередко изучаемый объект не умещается в рамках, отведенных ему исследователем, и при этом не всегда можно сказать, что исследователь закрывает на это глаза или просто не видит этого несоответствия; нет, он соглашается с этим и просит смотреть на свою схему (или классификацию) как на «рамочную конструкцию», есть теперь такой удобный термин, а ниже (как, впрочем, и выше) исследователь забывает об оговорках и ограничениях и уже хочет, чтобы читатель верил в реальность рамок его рамочной конструкции.

Конечно, многим из этих упрощений мы обязаны прошедшей эпохе структурализма, который учил резко делить всё на релевантное (важный, существенный; уместный; от праиндоевр. *le(n)gwh- «легкий») — нерелевантное, оппозиции ставить выше субстанций, а превыше всего ценить «строгость» описания [*].

*. Неоправданный, преувеличенный примат «строгости» одного метода, верности этому одному методу даже в несомненный ущерб полноте и всесторонности раскрытия предмета — бесспорно одно из негативных последствий эпохи господства формализующих методов. В действительности же, к нашему глубокому удовлетворению, давно назрела и уже наступила пора критики лингвистических «отвлеченных начал», заранее односторонних и обреченных на предельность собственного применения в этой беспредельно богатой жизни (языка, общества). Нам отрадно опереться при этом на такой блистательный аналог, как «Критика отвлеченных начал» Вл. Соловьева, на то, что ещё принято называть русской школой «всеединства».

Но что такое строгость? — Это опять все такая же контрастная черта схемы там, где реальная картина сплошь и рядом предъявляет полутона и нечёткий переход. Здесь уместно вспомнить слова Витгенштейна:

«Является ли вообще смазанное понятие понятием? Является ли неясный снимок фотографией человека? Да и всегда ли полезно заменять неясную фотографию четкой? Не окажется ли зачастую неясная именно тем, что нам нужно?» [7].

Поэтому, вероятно, заранее лучше допустить, что нечёткость очертаний, границ, классов не менее реальна, чем чёткость, и даже встречается в действительности гораздо чаще; в особенности это относится к так называемым хронологическим периодам, их смене и принципиальной, как мы полагаем, нестрогости их границ.

Оперируя такими понятиями, как «нестрогость», трудно выглядеть убедительным, но это уже скорее феномен из области исследовательской (и читательской) психологии, когда резкая смена весьма условных этикеток, например, (1) «индоевропейский» — (2) «праславянский» как бы имплицирует столь же резкую смену одного соответствующего периода другим, чего на самом деле, конечно, не было. Как было на самом деле, трудно сказать, и, чем больше об этом пишут и публикуют, тем всё труднее.

Создается впечатление, что пробиться к истинному пониманию можно, лишь преодолев большинство устоявшегося, канонизированного в этой области. Здесь, чтобы не повторять кое-что из положений предыдущих глав настоящей книги (критика теорий «непротиворечивой модели» праславянского, исходного славянского единства, reductio ad unum и т.д.), скажу лишь, что по-прежнему рассматриваю индоевропейский праязык как фон и предысторию славянского. В соответствии с этой лингвистической концепцией направление реконструкции от славянской и праславянской культуры к праиндоевропейской представляется мне естественным.

Надеяться, что спорные вопросы, поднятые, в частности, мной, очень скоро будут решены в желательном для автора духе, вряд ли можно. Я, например, писал и считаю, что не совсем корректно продолжать постулировать (постпонировать) какое-то одноразовое начало диалектного членения.

Членение на диалекты изначально, а в книге Гамкрелидзе и Иванова [8, II, с. 865] по-прежнему говорится о начале диалектного членения общеиндоевропейского языка и делается попытка датировать это членение V-VI тысячелетием до н.э., — время, конечно, отдаленное, но ведь постпозиция диалектного членения сомнительна в принципе. По-прежнему исследования в основном протекают в направлении прямолинейной реконструкции общей древности. К славянскому языковому и культурному материалу подходят, имея в руках предварительно заготовленный индоевропейский вопросник (questionnaire, inventory, Fragebogen) и проверяют, соответствует ли славянский образ культуры, например, в мифологии, общеиндоевропейской модели, с сожалением отмечая при этом некоторые лакуны в индоевропейском наследии славян [9].

Можно почти с уверенностью утверждать, что во всей новейшей литературе вопроса мы вряд ли найдём попытку проекции (пра)славянских «лакун» в праиндоевропейскую древность, а между тем введение именно этого аспекта, наверное, весьма освежило бы исследование, обогатив его проблематику тем, что можно назвать диалектологией культуры.

Обращает на себя внимание то, что, например, о региональных славянских микрокультурах или культурных ландшафтах считают возможным говорить применительно к позднему средневековью (ср. ряд работ X. Бирнбаума, Лос-Анджелес, приуроченных к IX Международному съезду славистов). Что же касается праславянской эпохи, то по-прежнему, казалось бы, consensus omnium можно выразить словами Р. Якобсона:

«Относительное языковое единство и незначительная диалектная дифференциация славянского мира вплоть до конца I тысячелетия н.э. и, в частности, значительное лексическое единообразие славянских дохристианских верований подтверждает предположение существенного единства культа первобытных (Primitive) славян» [10].

Едва ли можно в настоящее время продолжать не критично принимать это заключение, в котором почти каждый пункт нуждается в корректировке.

Исследование культурного выражения посредством специальной лексики (Kulturwörter, культурные слова) известно уже давно. При этом речь идёт о массе слов, нередко — ограниченного веса и употребления. Этим объясняются поиски, проводимые наукой последнего времени по выявлению словарных единиц более высокого порядка, которые, несмотря на свою малочисленность, помогали бы достижению основной цели — раскрытию духа культуры: ключевые слова.

Можно говорить о типах ключевых слов и о типах культур, что делает понятной важность первых для изучения последних. В качестве примера ключевого слова и культурного понятия полезно привести др.-инд. ṛtá-, само толкование значения которого вырастает в философскую проблему, поскольку речь идёт об универсальном космическом законе, всеобщей истине, мировом порядке [11, с. 139, 142 и сл.].

Индоевропейский корень ṛtá- и праслав. *rędъ ‘ряд, порядок’

Ясно, что такое сложное и обобщенное понятие предполагает долгое предшествующее развитие и поэтому сочетается с утонченно развитым мировоззрением. Тем самым отсутствуют данные, которые бы оправдывали, скажем, реконструкцию ключевой позиции др.-инд. ṛtá- и его праформы для индоевропейской древности. Несмотря на существующие догадки о корневом родстве ṛtá- и праслав. *rędъ ‘ряд, порядок’ [11, с. 152], ни это последнее, ни родственное слав. *роrędъкъ ‘порядок’ не претендуют на роль ключевого слова славянской культуры, что распространяется вообще на всю терминологию порядка и закона в славянском лексиконе и славянской культуре: все это слова нужные, но не поднимающиеся выше ограниченной сферы употребления. Раньше подобные факты однозначно толковали как доказательство славянского архаизма, чему способствовали и предания самих славянских этносов, с огорчением констатировавшие наличие у них того, что, скорее, подходит под рубрику *ne-rędъ, чем *rędъ. Но в том, в чем другие ничего, кроме анархизма, видеть не желали, мы видим архаизм, древность, много большую, чем ṛtá- в соцветии своих вселенских смыслов, формирование которых современно более развитому и более позднему обществу.

Впрочем, среди употреблений древнеиндийского или индоиранского ṛtá- хочется обратить внимание на некоторые, если не ошибаюсь, не нашедшие места в обстоятельнейшем очерке В.Н. Топорова. При этом выделяются, как нам кажется, в качестве наиболее древних значений этого слова не вышеперечисленные и не «истина в самом широком плане», а довольно конкретные: ṛtá- ‘подлинный, настоящий’ и его противоположность anṛta- ‘неподлинный, ненастоящий’. Сюда относятся этнические названия Анартой — Ἀναρōτοι (Ptol.), Anartes (Caesar) на территории Дакии, в северной Венгрии, там же Anarto-fráktoi — Ἀναρτο-φράκτοι (Ptol.) и, наконец, след, по-видимому, уже чисто индоарийского (праиндийского) *ṛtá-bṛ(i)tá- ‘настоящие наемники’, реконструируемого нами на основании Eteobroton у Равеннского Анонима, собственно — греч. Ἐτεο-βροτον (Eteo-vroton) в азиатском Боспоре, где индоар. ṛtá- калькировано греческим Ἐτεός ‘истинный, верный’.

Любопытна здесь этническая сущность ṛtá-/arta-, которая отличает — в ещё большей степени — и его греческий синоним ἐτεός (что касается анартов в Дакии, то они, по сведениям древних авторов, напр. Caes., De bello Gallico, — кельты или смешанные племена, но со времен Эфора известно, что Скифия граничила с Кельтикой, а зона этих контактов примыкала, по-видимому, к Карпатам.

Ещё в начале настоящей части II-ой нашей книги мы заинтересовались, правда, при совсем иных обстоятельствах (хотя и тогда, как и сейчас, речь шла о человеческих отношениях) противопоставлением ‘подлинный’ — ‘неподлинный’, а также его имплицитно выраженной сущностью ‘свой’ — ‘не свой’. Думается, именно эту уловимую семантику др.-инд. ṛtá- можно, в первую очередь, относить к преобразованным архаизмам индоевропейского, причеё скорее его семантики, чем лексики.

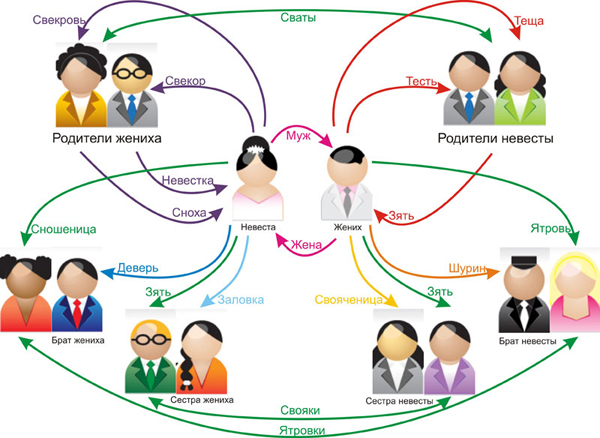

Индоевропейский корень*su̯e- и праслав. *svojь ‘свой

Эксплицитно-лексически этот архаизм представлен в и.-е. *su̯e- на совершенно особую роль которого уже обращали неоднократно внимание другие исследователи, ср., напр. [12] (с авторами можно полностью согласиться, когда они указывают на архаизм оборотов, сохранившихся в современных славянских языках: свои, свои люди, но приписываемая ими (а ранее них Бенвенистом) индоевропейскому *su̯e-семантика ‘свой брачный класс‘ выглядит излишне специализированной).

Прямым продолжением и.-е. *su̯e- является слав. *svojь, ключевая позиция которого в славянской лексике и культуре представляет собой удивительный степенью своего сохранения архаизм. Именно лексико-понятийное гнездо слав. *svojь даёт возможность аналогичной реконструкции и и.-е. *su̯e- как ключевого слова ещё более древней культуры.

Таким образом, если считается возможным говорить о ключевых терминах отдельных тематических групп лексики, как это делают применительно к словам *sǫdъ, *rędъ в языке древнего славянского права [13], то слав. *svojь представляется нам ключевым словом славянской и праславянской культуры в целом, принимая во внимание его уникальное сочетание, синкретизм прономинальных функций и различимых родоплеменных терминологических истоков (с развитием также в терминологию родства, жизненного статуса, самосознания и праведной смерти, подробности в силу их значительности для исследуемого предмета будут обсуждены ниже), т.е. фундаментальную архаичность, в соединении со столь же редкостной неугасающей активностью и по-прежнему живыми связями с категориями самосознания и мировоззрения славян как древнего, так и нового времени. Достаточно вспомнить страстное обращение к болгарам Паисия Хилендарского (XVIII в.) в его «Истории славеноболгарской«: «Ты, болгарине, не прелащаи се! Знай свои родъ и зикъ«.

Модель ‘свой род’ — праславянская и праиндоевропейская, и даже если индоевропейская реконструкция слав. *rodъ (*ordъ?) вызывает ряд затруднений и если праславянскому словосочетанию *svojь rodъ предшествовало в том же значении и.-е. *su̯o-g̑eno- , что не представляется обязательным для всех ветвей индоевропейского, то абсолютна лишь сохранность члена *su̯o-. Неугасающая активность слав. *svojь вплоть до современных славянских языков — это тоже не пустые слова. Замечательно, что и в современном русском словарном составе слово свой входит в первые три десятка наиболее частотных слов (А.Ф. Журавлев в Институте русского языка АН СССР проделал по моей просьбе соответствующую проверку по частотным словарям Э.А. Штейнфельдт и Л.H. Засориной; результат: 27/28 позиция слова свой в общем частотном списке) [*].

*. В этой связи, думаю, любопытно сослаться на весьма близкие данные о высокой частотности сербохорватского местоимения svoj по двум современным хорватским частотным справочникам И. Фурлана и З. Шолта, указывающим 22-ю позицию (Фурлан) и 24-ю позицию (Шолт) для этого важного слова. См.: Bujas Ž. Neka svojstva čestotnog ustrojstva hrvatskog leksika // Filologija. Knj. 16. (Zagreb), 1988, S. 55. — Следует иметь в виду ограниченный объём выборки обоих названных справочников (100-300 тыс. словоупотреблений в современных текстах).

По всей видимости, мы имеем здесь дело со словом огромной не только языковой, но и социально-культурной значимости, и атрибуция этому слову функции ключевого слова культуры в целом не будет преувеличением. В праслав. *svojь — и.-е. *su̯o- никогда не стиралась адресованность к человеку, заданная этимологией слова (об этом см. ниже).

То, что вышеизложенное далеко от банальности, доступно определенной, хотя и косвенной проверке. Проблема ключевых слов на протяжении ряда лет занимала участников боннского лингвистического коллоквиума, издавшего затем серию «Европейские ключевые слова» [14; 15]. Вся серия посвящена примерно пятидесяти отобранным важнейшим словам «нашей европейской современности», духовной и общественной сферы, исследуются слова и понятия ‘благородный’, ‘работа, труд’, ‘культура‘ и др. Отдельные наблюдения представляют несомненный общий интерес, в частности в плане теории языкового отражения действительности; так, мы узнаем, что именно выражение common sense ‘здравый смысл’ поднялось до уровня ключевого слова английского языка [14, с. XII]. Предостеречь от прямолинейных заключений поможет, далее, вывод, что ни в одном из высококультурных западноевропейских языков в роли ключевых слов не выступает ни англ. intelligence ‘разум’, ни его синонимы [14, с. 18].

Но главный для нас вывод сделаем мы сами: насколько можно судить по доступным мне томам серии «Europäische Schlüsselworter», в обследованных языках Западной Европы нет никакого намёка на ключевую позицию слова и понятия ‘свой’ и чего-либо отдаленно напоминающего преемственность и.-е. *su̯e-, и это вдвойне любопытно в сравнительном и типологическом отношении, поскольку мы там имеем дело с индоевропейскими языками, а относительно некоторых из этих языков в последнее время даже выдвигаются с разных сторон положения об особой их архаичности в индоевропейском плане (здесь отметим кратко лишь работы Поломе о германских языках).

ЛИТЕРАТУРА

7. Wittgenstein L. Philosophical investigation. Oxford, 1953. P. 34.

8. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. I—II. Тбилиси, 1984.

9. Polomé Е.С. The Slavic gods (отд. отт.).

10. Jacobson R. Slavic mythology // Funk and Wagnalls Standard dictionary of folklore, mythology and legend/Maria Leach, ed. N.Y., 19722. P. 1025.

11. Топоров В.Н. Ведийское ṛtá-: к соотношению смысловой структуры и этимологии // Этимология. 1979. М., 1981.

12. Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н. К истокам славянской социальной терминологии // Славянское и балканское языкознание: Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984. С. 96.

13. Иванов В.В., Топоров В.Н. О языке древнего славянского права (к анализу нескольких ключевых терминов) // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1978. С. 221 и сл.

14. Europäische Schlüsselwörter. Wortvergleichende und wortgeschichtliche Studien, herausg. vom Sprachwissenschaftlichen Colloquium (Bonn): J. Knobloch et al. München, 1964. Bd. II, Kurzmonographien. I. Wörter im geistigen und sozialen Raum.

Далее… ГЛАВА 3. Родовое самосознание славянской этнической общности

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории