Распространение славянских языков в западной Европе

Этногенез и культура древнейших славян.

Лингвистические исследования

Олег Николаевич Трубачев

Часть I

ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН И ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОБЛЕМА

ГЛАВА 7

Древнейшие места обитания праславян в Среднем Подунавье. Паннония, Балатон.

Итак, как это явствует из предыдущего, суть нашей концепции в том, что в очень раннюю эпоху славяне были знакомы со среднедунайским регионом и что, следовательно, необходимо предполагать раннее пребывание славян в непосредственной близости к Дунаю в Центральной Европе. При этом выдвигаются принципиальные вопросы теории, важные отнюдь не только для языкознания, но, возможно, в ещё большей степени — для теории этноса и этнической истории, поэтому едва ли будет лишним напомнить их здесь ещё раз: это подвижность праславян относительно исходных мест обитания, чересполосица мест обитания различных неславянских этнических групп и самих славян, в том числе — в самом центре праславянской территории и т.д.

Сознание неразрывной связи задач языкознания и истории, а также археологии при решении общих проблем позволяет нам, исходя из средств и возможностей нашей науки, говорить об этногенезе, а не о глоттогенезе, так как последнее означало бы искусственное отграничение судеб языка от судеб его носителей.

Что побудило нас говорить о древнейших местах обитания праславян в Среднем Подунавье?

Это в первую очередь многолетние исследования по славянско-индоевропейским лексическим (этимологическим) изоглоссам, определяемым в целом как двусторонние языковые отношения, а также выявление древних заимствований. Мы пришли к такому убеждению лишь постепенно, в процессе подготовки Этимологического словаря славянских языков (Праславянский лексический фонд), двадцать восемь выпусков которого вышли в свет с 1974 г. На базе этих исследований составилось представление, с одной стороны, о сложности (неоднозначности) балто-славянских отношений, а с другой стороны — о важных взаимосвязях изоглосс праславянского и западных индоевропейских языков.

Отношения древнейших славян к древнеиталийским племенам до миграции (ухода) последних на Апеннинский полуостров, отношения древней славянской металлургической терминологии к соответственной лексике не только латинского, но и германского, и кельтского в рамках предположенного нами центральноевропейского культурного района — таковы были общие культурные и языковые предпосылки, предшествовавшие по времени известным заимствованиям из германского и кельтского в праславянский. Впрочем, что касается мест, где происходили эти последние заимствования, то имеются основания также предположить, что они осуществлялись славянами значительно южнее и западнее, чем это обычно представляли себе до сих пор, то есть (по нашему мнению) в Паннонии и в придунайских землях.

Сюда же примыкает такое существенное в плане нашей концепции положение, как самобытный генезис праславянского в качестве индоевропейского диалекта (или группы диалектов) и в принципе — вероятность более ранней датировки его собственного существования (хотя, разумеется, при этом говорить о какой-то «датировке» можно только cum grano salis и следовательно — без претензий на абсолютную хронологизацию).

Что же касается оригинальности и самобытности славянского языкового типа, то это положение приходится защищать — не по причине слабости самой концепции, но, как увидим далее, из-за непрекращающихся тенденций всячески оспорить и подвергнуть сомнению эту самостоятельность славянского. Например, А. Эрхарт отдаёт предпочтение концепции, которая производит праславянский «из протобалтийского диалектного континуума», а праславянские языковые отличия объясняет контактами с иранским [1].

Акцентируя западные контакты праславянского, мы не упускаем из виду также его восточные контакты, подразумевая под последними ранние, и возможно, неоднократные миграции центральноевропейских этнических группировок, населявших Среднее Подунавье, на Север и Северо-Восток, на Украину. Это подтверждают как археологические материалы, так и результаты лингвистических (этимологических) исследований применительно к славянско-иранским и славянско-индоарийским отношениям скифского времени. На основании этих фактов мы говорим о достаточно раннем расселении славян в Поднепровье, хотя споры на этот счёт продолжаются. В связи с этим существуют, например, разные мнения о том, является ли название города Киева славянским по происхождению. Но об этом специально — ниже.

«Возврат Трубачёва к теории Шафарика» о дунайской прародине славян (примерно так формулируют это чешские и словацкие коллеги) имеет свои истоки в успехах лингвистической теории, индоевропеистики и этимологии. Здесь уместно упомянуть о сатэмном характере славянского, который в этой своей фонетической характеристике продвинулся дальше по сравнению с кентумными языками и их более архаическим состоянием.

В соответствии с этим сам процесс сатэмизации рационально мыслить где-то вблизи центра [2], а не на периферии предполагаемого индоевропейского языкового ареала, как это практикуется, вопреки успехам лингвистической географии, в самых новых работах, в которых сатэмные языки ассоциируются по-прежнему главным образом с восточной и юго-восточной индоевропейской периферией. Далее, в соответствии с принципиальной важностью положения, уже разбиравшегося нами, следует выделить возможности социо- и этнолингвистики, которые позволяют нам интерпретировать относительно позднее появление этнонима *slověne как естественный феномен — я имею в виду известное молчание классических греческих и римских источников о славянах, над которым в своё время бился Шафарик, и многое другое. Нельзя попутно не отметить того обстоятельства, что, хотя этому нашему славному предшественнику явно недоставало многих современных сведений и критериев, имеющихся в нашем распоряжении сейчас, по сей день дело выглядит порой так, что и сейчас отстаивать эти идеи не намного легче, чем в эпоху Шафарика. Все это отнюдь не по причине слабости положительной аргументации, суть дела объясняется скорее склонностью человеческого ума видеть все в традиционном свете.

Таким образом, в предыдущих главах настоящей книги я предпринял попытку развить и подкрепить дальнейшими аргументами, в своей основе изложенными Шафариком, положение об очень раннем начале славянства в Европе, чему послужили поиски специальных этнолингвистических доказательств реального характера продолжительности древней (доэтнонимической) стадии существования этноса, когда последний обходился элементарной самоидентификацией типа ‘мы’, ‘наши’, ‘свои’ и стал называться славянами далеко не сразу. Вот причина, почему этнос остался «не замеченным» греческими и римскими авторами, хотя едва ли можно с уверенностью поручиться, что под названием паннонцев в сочинениях античной литературы первых веков нашей эры не скрываются именно славяне. Мой западногерманский оппонент Ю. Удольф всё это прочёл и, тем не менее, остался при своём убеждении, как это явствует из нижеследующей цитаты:

«…Если бы славяне действительно уже в доисторическую эпоху населяли крупную область к северу или (согласно О.Н. Трубачеву в последнее время -) к югу от Карпат, нам должно было бы быть известно об этом из античных источников» [14].

Не смахивает ли научный диалог иногда, к сожалению, на разговор двоих, каждый из которых слышит только самого себя?

Идея изначального диалектного членения праславянского языка постепенно прокладывает себе дорогу в современной науке, но учёным оказывается нелегко привыкнуть к этой идее, и причина вовсе не в недостатке фактов, а таких фактов имеется большое количество. Причина в том, что взамен им приходится расставаться с привычными идеями, на которых выучились целые поколения исследователей. Например, югославская лингвистка В. Цветко-Орешник значительную часть своей диссертации посвятила моим исследованиям славяно-иранских лексических отношений, причём она отнеслась с одобрением к феномену, обозначенному мной как polono-iranica (имеются в виду такие явления, когда лексические иранизмы, обладающие явно праславянским характером, но концентрируются они в польском языке. И всё же она, со своей стороны, оставила открытым главный вопрос:

«Возможно ли для эпохи, когда были осуществлены эти заимствования (явно ещё в древнеиранскую эпоху), считаться со столь сильной или столь географически чёткой дифференциацией праславянского?» [4].

Тем не менее ясно одно — методологическое и, даже можно сказать, интердисциплинарное значение этого взгляда на древнейшее членение праславянского языка, а возможно — и культуры. Правда, на этом пути наши надежды на однозначно археологические параллели убывают, но их никогда не было много, а тем более — сегодня, когда расчлененности внутриязыковой реконструкции потенциально противостоит внутренняя (собственная) расчлененность картины, которую рисует археология. То обстоятельство, что былой постулат первоначального единства праславянского языка и культуры воспринимается как всё более сомнительный с точки зрения обеих дисциплин, сам по себе может рассматриваться как возможный источник положительной информации. Неоднозначные корреспонденции языкознания и истории культуры заслуживают нашего особого внимания.

Возвращаясь к нашей основной теме — Среднее Подунавье как область древнего обитания славян, укажем на то, что эта теория иногда характеризуется как «вызов» археологии, ср.: «…это вызов, на который археология должна будет ответить — положительно или

отрицательно» [5]. В любой новой работе, новой концепции можно обнаружить нечто напоминающее вызов, хотя лично я меньше всего здесь думал о том, чтобы адресовать вызов археологии. В конце концов, это надо было бы рассматривать скорее как вызов языкознанию… Но и это не самое важное. Насколько я знаю, существуют весьма взвешенные и заинтересованные суждения о моей дунайской концепции таких лингвистов, которые сами занимаются праславянским и которые, кстати сказать, многое видят иначе [6]. Самым важным мне представляется то, что дух перемен уже проник во многие — прежде тихие — заводи науки о праславянском языке, и это есть самый настоятельный вызов нам всем — вызов науки.

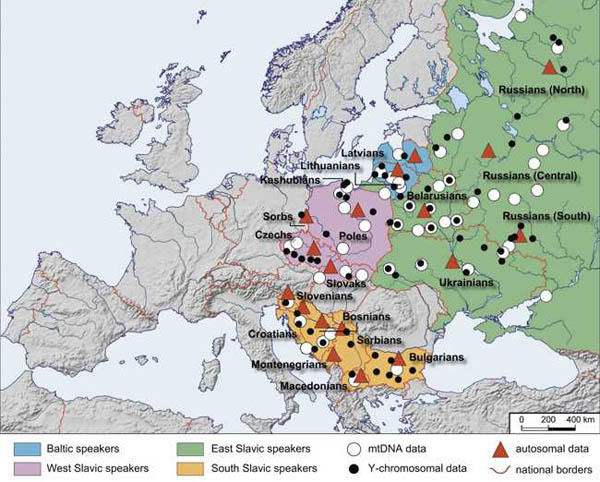

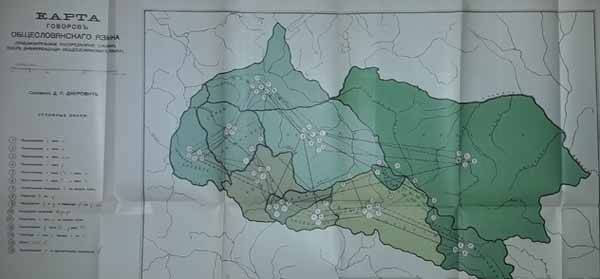

О праславянских диалектах заговорили. Н.И. Толстой извлек из своей богатой библиотеки малоизвестную карту праславянских диалектов Д.П. Джуровича 1913 г. Достоянием общественности это сделалось, заметим, не тогда, в конце 50-х годов XX века, когда этот раритет был обнаружен Н.И. Толстым на книжном рынке, но лишь в нынешние, 80-е годы [7]. В своей статье «Из истории славистики» он отметил, между прочим, тот факт, что Джурович, как и спустя полвека после него Трубачев в своей схеме праславянских диалектов 1963 г., говорят о древнем соседстве лужицких сербов и предков восточных славян. В действительности же сейчас можно было бы назвать ещё больше лингвистических пространственных схем и моделей праславянских диалектов. Так, кроме моделей Фурдаля и Шевелева, приводимых также Толстым и основанных на сравнительной фонетике, можно еще упомянуть «схему возможного диалектного членения позднепраславянского накануне великой миграции славянских племен» X. Шустер-Шевца 1977 г. [8].

Поскольку дунайская гипотеза действительно означала вызов традиционным теориям славянской прародины к северу от Карпат, она, естественно, встретила со стороны представителей этих теорий споры и возражения. По словам моего уже упоминавшегося выше оппонента Ю. Удольфа,

«О. Кронштайнер и О.Н. Трубачев уже при беглом осмотре гидронимов древней Паннонии могли бы увидеть, что они при сравнении с современными формами помогают обнаружить, что последние были славянизированы довольно поздно; так, например, название реки Enns не обнаруживает ничего похожего на развитие нормальной славянской формы *Onьsa, а в случае с Mur/Mura, названием одной из крупнейших рек этого региона, обращает на себя внимание отсутствие славянского развития *-o- > -a-« [9].

Это возражение мы не оставим без ответа. Начнём с того, что река Эннс, впадающая в Дунай справа к западу от Вены, протекает по территории бывшей римской провинции Норик (Noricum), а не Паннонии. Разумеется также, что в мои намерения не входило отрицать потенциальное соседство славянских названий с неславянскими, какими являются в данном случае гидронимы Enns и Mur.

Перейдём теперь к Паннонии, к римской провинции Pannonia prima, локализуемой вокруг озера Балатон и давшей, по всей видимости, названия прочим римским провинциям на восток и на юг от нее, — Pannonia Valeria, Pannonia Savia, Pannonia Secunda. Название исторической области Pannonia давно убедительно объяснено как производное от предполагаемого местного названия * Pannona, иллирийского соответствия названию болота в нескольких индоевропейских языках, ср. прежде всего др.-пруск. pannean ‘болото’ [10]. Следовательно, на иллирийском языке *Pannona означало примерно ‘Болотный город’, и, по всей вероятности, этот город был идентичен резиденции славянского князя кирилло-мефодиевских времен — *Блатьнъ градъ, с точным древневерхненемецким семантическим соответствием последнему в Mosa-purc [11].

Если древний главный город Паннонии, римской провинции Pannonia prima носил название ‘Болотного города’ или ‘Города на болоте’, то нужно предположить, что само озеро Балатон называлось ‘Болотом’. Сильнее всего заболочены берега его южной части — Малого Балатона, близ которых и находился *Блатьнъ градъ = Mosa-purc = (венг.) Zalavár. Опуская детали (в том числе и довольно любопытные, как напр. то, что в венгерской форме названия озера Balaton отражено не само старое славянское название озера — в качестве последнего скорее употреблялось апеллативное слав. *bolto ‘болото’, как это подсказывает название города *boltъnъ gordъ — в его праславянском варианте. Остановимся на том факте, что название Pannonia первоначально значило ‘Страна Болота’ или даже — ‘Страна Болотного города’; названия страны по городу — не редкость в древности, и что эта иллирийское название нашло непосредственную преемственность в местной старом славянском названии. Можно ли после этого продолжать говорить о «поздней славянизации» Паннонии? [*]

*. Вполне возможно, что науке всё-таки придётся возвратиться к старому отождествлению названия озера Балатон у Плиния — lacus Pelsonis — со слав. *pleso (русск. плёсо ‘открытая широкая часть течения реки‘, укр. плéсо, чеш., слвц. pleso ‘глубокое место в воде, озере’, в Словакии также специально в качестве названия озера, ср. Štrbské pleso и ряд других озёр в Татрах, которое, кажется, считается уже настолько преодоленным, что мы, например, не найдем данного сближения у Фасмера s.v. плёсо. Мне представляется возможным допустить здесь следы довольно четкой древней гидрографической комбинаторики в том смысле, что *Bolto и *pleso, отражённое Плинием несколько дефектно в виде Pelsonis, вар. Peisonis, обозначили — каждое — не всё озеро, а его разные характерные части, причём слав. *Bolto относилось первоначально к действительно заболоченному Малому Балатону (см. выше), a *Pleso — к основному «плесу» Балатона. Если мы попутно сочтём возможным поставить вопрос о том, что славянская принадлежность имени прибалатонских озериатов, Oseriates, всё-таки тоже не может полностью сбрасываться со счетов, то мы получили бы в данном конкретном районе среднедунайского правобережья двухтысячелетней давности топонимический славянский контекст (ландшафт) в виде ансамбля таких несомненно древних славянских Wasserwörter индоевропейского генезиса (*bolto, *pleso, *ozero), комплектность которого удивительна в сложившихся там исторически неблагоприятных условиях.

Мой лейпцигский коллега Э. Айхлер недавно высказался довольно скептически об обсуждаемой здесь дунайско-славянской гипотезе: «...по моему мнению, в дунайском регионе отсутствуют типично праславянские гидронимы» [12]. При этом, однако, осталось неясно, что он понимает под «типично праславянскими гидронимами». Если имеются в виду развитые гидронимические модели, то их, возможно, не следует ожидать в такой специфической реликтовой зоне, как Среднее Подунавье, давно переставшее быть славянским. И всё же в Подунавье имеются действительно славянские водные названия, которые нужно отнести к простейшему, а значит — древнейшему типу «Wasserwörter» — «водяная лексика», как называл их Краэ, подразумевавший под этим, древнейшие гидронимы, апеллативы, употребленные как гидронимы: праслав. *struga ‘струя’, *bъrzъ ‘быстрый’, *bystrica ‘быстрая река’, *potokъ ‘поток’, *sopotъ ‘источник, ключ’, *toplica ‘теплая вода’, *kaliga ‘тина’, *bolto ‘болото’ и др.

Мы наблюдаем здесь подчас полное тождество гидронимов с соответствующими нарицательными словами, что как раз характерно для древней номинации водных объектов. По обе стороны Среднего Дуная вплоть до нашего времени, и притом — с первых веков венгерской письменности, встречаются характерные словообразовательные типы и модели славянской гидронимии:

1) суффиксальные производные (*berzьnica, *lěšьnica, *sčavica, *rěčina, *niža < *nizja, *tьrnava),

2) префиксальные сложения (*perstegъ),

3) двуосновные сложения (*konotopa).

Само собой разумеется, что при этом заслуживают нашего внимания также надежные примеры исконно славянских гидронимов с примыкающих моравских и словацких территорий Подунавья, ср. слвц. Poprad < *po-prędъ [13], чеш. (морав.) Punk-va < праслав. *ponikъva, праславянское образование которых едва ли может вызвать сомнения.

Что касается дальнейшего развития концепции упоминавшегося выше праславянского диалектного членения, то, я думаю, соответственно возрастёт и интерес исследователей к славянским племенным названиям. Уже сейчас мы можем констатировать заметное обострение этого интереса. Но племенные названия — этнонимы в состоянии дать нам ещё значительную информацию для более глубокого понимания их собственной структуры как со стороны самого языка, так и со стороны внеязыковых данных, их происхождения и дальнейших преобразований. Яркий пример этого — этноним ободритов, его существующие этимологии и действительное положение вещей.

Название ободритов (Abodriti, Obodriti у западных хронистов) обычно объясняют в связи с названием реки Oder, Odra (так думали раньше и мы: *ob-odr-iti ‘по обе стороны Одры живущие‘). Но дело в том, что как раз наиболее известные — западнославянские — ободриты локализуются в стороне от Одера, а именно — на нижней Эльбе.

Нецелесообразно принимать объяснение, согласно которому форма Obodriti с точки зрения словообразования представляет собой производное от *obodr᾽ane/*obodrěne (955 г.: Abatareni), которое первоначально будто бы значило ‘живущие по Одеру’ [14], а связь с самим Одером и его названием, в котором скорее следует предполагать вторичное освоение славянами на крайнем Северо-Западе, становится со временем все менее вероятной.

Между прочим, франкские анналы начала IX в. знают также ободритов (Abodriti, род.мн. Abodritorum) на Дунае, «по соседству с болгарами в Дакии». Эти последние ободриты получают в анналах эпитет Praedenecenti, единственным возможным и недвусмысленным — латинским — значением которого является ‘грабители и убийцы’. Этот эпитет получает там в дальнейшем также разъяснение: Abodriti (в тексте: legatos Abodritorum) qui vulgo Praedenecenti vocantur, что можно понять единственно как ‘ободриты, которые на языке народа называются грабителями’ (прочие толкования мы здесь опускаем как неудачные, см. о них у И. Бобы [15]). Самое важное при этом — латинское пояснение хрониста — vulgo ‘на языке (местного) народонаселения‘: франкские историографы знали своих беспокойных соседей-славян, из племенного языка которых может вести своё начало этот устрашающий эпитет в роли племенного названия, напоминающий — в том, что касается способа образования и смысла — этноним неукротимых лютичей (то есть ‘лютых, свирепых’).

Разве не ясно после этого, что родство с названием реки Одер, обычно принимаемое в литературе, — это не более как ученая конструкция ad hoc? Тем более сомнительна связь с названием незначительной речушки Odra в бассейне Дуная (точнее — Савы [16]), не говоря о другой речке с таким же названием в Верхнем Поднепровье.

Что касается «языка народа», на котором ободриты понимались как ‘грабители’, то можно предполагать только связь со славянским глаголом *ob(ъ)derti/*ob(ъ)dьrati ‘ободрать, ограбить’, имея в виду словообразовательную модель как в укр. нáймит, русск. найми́т ‘наемный работник, наемник’, что, собственно, предположил уже А. Брюкнер [17]. Любопытно отметить, что этимологическая прозрачность имени ободритов «на языке народа» как бы убывала по мере удаления от Дуная в направлении Балтийского моря, что отвечало бы нашим представлениям о расселении славян.

В общем контексте итоговых наблюдений, которыми мы перемежаем в настоящей главе диалог с критикой, напомним со всей краткостью о важности, которую представляет для систематических исследований по этногенезу интердисциплинарная этногенетическая типология, перед которой ставится задача раскрыть типичную сущность славянской языковой и этнической эволюции, ибо «уникальность» славянского этногенеза была бы равнозначна бездоказательности наших представлений о нём. Об этом говорится у нас специально выше, в главе 5-й — САМОНАЗВАНИЕ И САМОСОЗНАНИЕ, где привлекаются также типологические славяно-германские аналогии — по вопросу неудовлетворительности «точных» датировок «начала» этноса, далее — в связи с общей сомнительностью реликтов древнего индоевропейско-неиндоевропейского двуязычия в Европе, с общей для ряда древних индоевропейских этносов миграцией сначала на север и вслед затем — на юг.

Очевидно, имеет смысл поставить эти наши наблюдения — особенно последнее из них — в связь с древней экспансией в северном направлении археологической культуры воронковидных кубков, явившейся следствием длительного потепления в послеледниковый период. Но и для относительно более поздних эпох существуют красноречивые свидетельства аналогичных передвижений, конкретно — притока южных по происхождению этнических элементов, причем непосредственно со Среднего Дуная в бассейн Одера в эпоху бронзы. Выше уже шла речь о лингвистических аргументах в пользу вторичного освоения германцами Скандинавии с юга. Существенна также вскрытая польским археологом четкая дифференциация западной (одерской) зоны и восточной (вислинской) зоны в том смысле, что упоминавшийся приток населения с Дуная был как раз направлен в одерскую зону в течение бронзовой эпохи [18], — констатация, серьезно затрагивающая польские теории праславянского автохтонизма на Одере и Висле.

Своеобразие подробно рассмотренного в предыдущей главе 6 эпизода культуры железа — ДАЛЬНЕЙШИЕ ГЕРМАНО-СЛАВЯНСКИЕ АНАЛОГИИ И НАЗВАНИЕ ЖЕЛЕЗА состоит, пожалуй, именно в самобытности отражения, которое получила в языке (языках), стадия развития материальной культуры, столь общая для больших взаимно контактировавших друг с другом этносов древней Европы — германцев, кельтов, славян: культура болотного железа. Весьма оригинально то, что несмотря на это общее культурное начало, достаточно чётко зафиксированное в исходной германской и славянской лексике для (железной) руды и железа как названиях ‘красного (вещества)’, дальнейшее языковое развитие и языковое отражение привело славянскую номенклатуру железа к отличному результату — созданию «своего» термина для железа.

Ссылка на сильное и длительное кельтское культурное влияние, приведшее, как известно, к принятию германцами кельтского названия железа, явно недостаточна, ибо не меньшее влияние кельтов и кельтской металлургии распространялось и на славян, как это тоже известно. «Аргумент железа», который мы выше зачислили в ряд небезынтересных славяно-германских аналогий языка и культуры, а еще ранее отнесли в число датирующих показателей балто-славянских отношений, поворачивается к нам, таким образом, ещё одной своей не менее яркой стороной — как пример сохранения самобытности языкового выражения в условиях этнического соседства и сильного инокультурного влияния.

Это побуждает нас повторить также уже высказывавшееся ранее наблюдение, что сегодня не имеет смысла оспаривать, а тем более отрицать принципиальную возможность сосуществования иных, неславянских этносов в пределах области праславянского расселения. Настаивать на противоположном решении, на «чистоте» ареала означало бы предпочесть нереалистичный вариант. Было бы, однако, упрощением и досадной вульгаризацией воспринимать это как призыв сменить прежнее классическое монолитное единство и «чистоту» в понимании праславянского языка, этноса и ареала на некий нарочитый гетерокомпонентный синтез. Я понимаю, что это был бы психологически оправданный, так сказать, «демонстративный» и одновременно — наиболее легкий способ «порвать» с устаревшей схемой единства, но у меня нет ни оснований, ни, следовательно, желания устремляться по этому легкому пути и приглашать читателей сделать то же. Хотя именно таким, пожалуй, вульгарным способом некоторые исследователи уже давно решили «круто покончить», например, с восточнославянским (древнерусским) единством.

Лично я придерживаюсь и в вопросе восточнославянского (древнерусского) единства, да и в вопросе праславянского языкового прошлого иной концепции, как мне представляется, более адекватно отвечающей прежде всего фактическому материалу и положению, — концепции сложного единства, не уклоняющейся от признания древности диалектных различий, но не отменяющей и объемлющего их единства. Это не самый легкий путь. Напротив, на этом пути задачи научной критики делаются труднее. Говоря кратко об этих задачах, укажем, что одна из них — квалифицированно противостоять (порой не очень квалифицированным) искушениям рассматривать славянский (праславянский) почти исключительно как мишень для культурных и языковых влияний. Думаю, что свою «отрезвляющую» роль могли бы выполнить детально разработанные этимологии вроде примера с «железом», к которому мы отнюдь не случайно неоднократно обращались.

Далее… Названия Киев, Киева, Киево

ЛИТЕРАТУРА

1. Erhart A. U kolébky slovanských jazyků // Slavia. Ročn. 54. Seš. 4. 1985. S. 337 и

2. Cp. Diebold A.R., Jr. Linguistic ways to prehistory // Proto-Indo-European: the archaeology of a linguistic problem. Studies in honor of M. Gimbutas / Ed. by S. Nacev Skomal and E.C. Polome. Washington, D.C., 1987. P. 44.

3. Udolph J. Kritisches und Antikritisches zur Bedeutung slavischer Gewässernamen für die Ethnogenese der Slaven // ZfslPh XLV. 1985. S. 33 и сл.

4. Cvetko-Orešnik V. Zu neueren iranisch-baltoslawischen Isoglossen-Vorschlägen // Linguistica XXXIII, Ljubljana, 1983, S. 242.

5. Bialeková D. IX medzinárodný zjazd slavistov // Slovenská archeologia. XXXII. 1984. S. 241.

6. Birnbaum H. A typological view of Serbo-Croatian: some preliminary considerations // Зборник Матице Српске за филологију и лингвистику XXVII-XXVIII. Нови Сад, 1984-1985. С. 79, примеч. 7.

7. Толстой Н.И. Из истории славистики. Опыт карты праславянских диалектов Д.П. Джуровича 1913 г.// Зборник Матице Српске… XXVIIXXVIII. С. 789 и сл.

8. Schuster-Śewc H. Zur Bedeutung des Sorbischen und Slovenischen für die slawische historisch-vergleichende Sprachforschung // Slovansko jezikoslovje. Nahtigalov zbornik ob stoletnici rojstva. Ljubljana, 1977. S. 444.

9. Udolph J. Op. cit. S. 51 (у автора: *-o- > -a-).

10. Vasmer M. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Bd. II. Berlin, 1971. S. 892.

11. Kiss L. Földrajzi nevek etimológiai szótara. Budapest, 1978, s.v. Balaton.

12. Eichler E. [Рец. на кн.]: G. Schramm. Eroberer und Eingesessene. Geographische Lehnnamen als Zeugen der Geschichte Südosteuropas im ersten Jahrtausend n. Chr., Stuttgart, 1981 //ZfSI. 30. S. 298.

13. Ondruš Š. Meno rieki Poprad je slovansko-slovenské // Slovenská reč. 50. 1985. S. 102 и сл.

14. Moszyński L. Z zagadnieii słowotwórstwa prasłowiańskich nazw plemiennych // Etnogeneza i topogeneza Słowian. Warszawa; Poznań, 1980. S. 65 и сл.

15. Boba I. «Abodriti qui vulgo Praedenecenti vocantur» or «Marvani Praedenecenti»? // Palaeobulgarica / Старобългаристика VIII/2, 1984. S. 29 и сл.

16. Dickenmann Е. Studien zur Hydronymie des Savesystems II. Heidelberg, 1966. S. 55.

17. Ср.: Kunstmann H. Zwei Beiträge zur Geschichte der Ostslawen. 1. Der Name der Abodriten // Die Welt der Slaven 26, 1981. S. 399. Точка зрения самого Кунстмана о происхождении этого славянского племенного названия из греч. ἄπατρις, мн. ἀπάτριδες; ‘безродные люди’ (ср. там же, S. 402 и сл.) сомнительна в высшей степени, как, собственно говоря, и другие «греческие» этимологии, предложенные этим ученым в изобилии для славянских племенных и местных названий. См. еще: Kunstmann Н. Beiträge zur Geschichte der Besiedlung Nordund Mitteldeutschlands mit Balkanslaven (= Slavistische Beiträge, Bd. 217). München, 1987, passim.

18. Bukowski Z. Problematyka osadnicza dorzecza Odry, Wisły i Bugu w II i w I poł. I tysiąclecia p.n.e. jako jeden z elementów poznawczych dia badań nad topogenezą Słowian // Archeologia Polski XXIX. 1984. S. 298.

19. Horálek К. К etnogenezi Slovanů. Příspěvek ke kritice teorie orientálnich vlivů v praslovanštině // Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie. Pr., 1983. S. 169-178.

20. Архипов A.A. Об одном древнем названии Киева // Вопросы русского языкознания. М., 1984. Вып. V. С. 224 и сл.

21. Яйленко В. П. Тюрки, венгры и Киев: к происхождению названия города // Этногенез, ранняя этническая история и культура славян. М., 1985. С. 40 и сл.

22. Schramm G. Die normannischen Namen für Kiev und Novgorod // Russia mediaevalis V. 1. München, 1984. S. 76 и сл.

23. Golb N. and Pritsak O. Khazarian Hebrew documents of the Tenth Century. Corneli university press. Ithaca and London, 1982.

24. Lunt H.G. On Common Slavic // Зборник Матице Српске… XXVII-XXVIII. С. 417 и сл., особенно с. 420-422.

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории