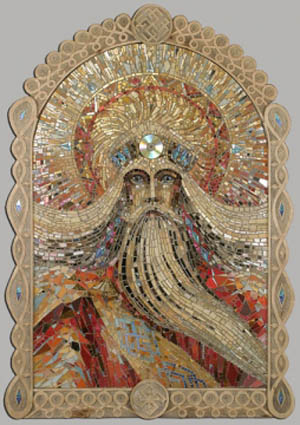

Фаминцын Александр Сергеевич. Божества древних славян. IV. Система славянской мифологии. А. БОЖЕСТВА НЕБЕСНЫЕ. 3. Олицетворение Солнца.

Царица Вода. Купала, Марена, Сива

д). Купало сочетается с Купалой и Мареной. О Марене (Марице, Марии, Марысе, Марзане и пр.) и сходстве её с древнеиталийской Marica было говорено выше. И Купала находит себе двойничку в земле пицентов, народа сабинского племени. «На Пиценском берегу (и в Умбрии), – говорит Преллер, – почиталась богиня по имени Cupra... Имя её, вероятно, объясняется сабинским словом cuprus, то есть добрый, отсюда vicus (улица) Cuprius в Риме и Mars Cuprius (как бы Белбог – Купало) в Умбрии, так что эта богиня скорее может быть отождествлена с Bona Dea или с Feronia«. [Preller. Röm. Myth. I, 280].

Я обратил уже ваше внимание на близкое родство или даже тождество между богинями Bona Dea (добрая) и Fauna (благосклонная, благая), с этими двумя отождествляется и Marica, также сочетающаяся с Фавном; Ферония же сочеталась с италийским Припекалом – Анксуром и, в форме «Ярунья», сближается с Купалой, так как Купало-плододавец и Ярило-(Ярун)-Припекало – виды божества солнца тождественные.

Таким образом представляется нам цикл видовых названий италийско-славянских для царя-солнца и царицы-воды, свидетельствующий опять о тесном родстве мифологии древнеиталийской и славянской.

Прибавлю ещё, что в славянских «соботских», а также в мало – и белорусских «купальских» песнях нередко является, рядом с Яном (Иваном), ещё женское имя Анна (Гануля). Ввиду всего вышеизложенного, можно, не без основания, предположить в этой Анне отголосок имени древнеиталийской лунной богини, Anna Perennа, также сочетавшейся с солнцем-Марсом, – богини, исчезнувшей в pеке Нумиции и почитавшейся у рек и источников, подобно погружаемой в воду, купаемой или потопляемой, во время купальского праздника, Купалы или Марены, подобно тонущей в реке, по словам купальской песни, Ганне (Анне). [Preller. Röm. Myth. I, 346]. Подтверждением сказанному могут служить следующие отрывки из купальских песен, в которых упоминаются в одинаковом значении Купалочка, Марья, Мареночка, Ганна и св. Анна:

– Ой! Купалочка купалася,

Та на бережку сушилася... (Харьковск. губ.)[Снегирев. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. IV, 48]

– Иван да Марья

На горе купалыся…

Где Марья купалась,

Трава расцилалась. (Витеб. губ.) В этой песне Марья прямо изображается подательницей луговой зелени.[Терещенко. Быт русского народа. V, 78]

– Утонула Мареночка, утонула,

Та по верх кисонька зринула... (Малорусс.)[Труды этн.-ст. эксп. III, 195]

– Як пошла Ганна в Дунай по воду,

И ступила Ганна на хитку кладку.

Кладка схитнулась, Ганна втонула.

(Ганнина мать обращается к народу):

«Не берите люди у Дунае воды,

В Дунай вода – Ганнина слеза». (Малорусс.)– В других песнях изображается несчастная судьба бедной Анны. [Пассек. Оч. Росс. I, 108.; Труды этн.-ст. эксп. III, 195 о несчастной доле Ганны.]

– Jana, Jana, na Svateho Jana,

Kupala se svata Ana…

«Jane, Jane, daj mi rucku

Neb zahynem pri potocku«. – Нельзя не принять во внимание, что у западных славян, особенно у чехов, возник даже особенный, весьма распространенный водный культ св. Анны, почитаемой преимущественно как покровительница многочисленных в Чехии целебных источников, и как подательница плодородия, к её помощи обращаются бесплодные женщины, а также беременные женщины, просящие о легкости родов. [Kollar. Nar. Zpiew. I, 424. Reinsb. – Düringsfeld. Festkai. 368 и сл.]

Словацкая:

Яна, Яна, на святого Яна,

Купалась св. Анна.

«Яне, Яне, дай мне ручку,

Чтоб мне не погибнуть в речке».

е). Хорс, Сивка-златогривка находят себе аналогичные женские образы: первый – в лице Русалки (Хръсалки), в честь которой отправляется повсеместно весенний праздник «Русалия» (Турицы, Семик), и второй, приняв во внимание эпитет «сивый» = седой, белый, каким величается и Кострубонько, погребаемый подобно Ярилу («Сивый, милый голубочик»), – в имени засвидетельствованной Гельмольдом, полабской богини Сивы, вероятно, служившей представительницей седой, белой луны (ср. Селена, Juno Luсinа, от ЛУЧ = lux = свет).

И само имя «Хорс» было, вероятно, только субстантивированной формой прилагательного, как Сивка и Златогривка, как Савраска, наконец, как ведийское Hari. В таком случае под именем Хорса (Хрьс, Рос, Рус) можно понимать не только сивого, златогривого коня, но и сивого, светлого, златовласого бога, а следовательно, и соответствующая ему Русалка в образе «кобылки», которую чествовали на Руси на святках и при проводах весны, но и сивой, светлой, златовласой богиней, которая находит себе аналогичные образы в белокурой Самодиве болгар, в «белой» Виле и сияющей серебром и золотом солнцевой сестре у сербов; и в богине Сиве полабских сербов, наконец, в лице Купалы, у которой, по словам белорусской песни, «голоука уся у злотя».

– Теперь понятно, почему с древнейших времён воды рек, орошавших Россию, назывались именами Рос или Русь, именно в смысле светлых, белых вод, «где свет, там и Русь», подобно тому, как бесчисленное множество мест во всех славянских землях называются белыми, в том числе и Эльба-Лаба (= белая, alpa [сабинский язык]), отсюда, без сомнения, и общепринятое на всем востоке наименование русского царя – белым царем; «светлыми», «белыми» следует, на том же основании, переводить имена «русских» мест в западных и южных славянских землях, и само название Руси, по словам Нестора, заимствованное от варягов, то есть вендов, можно, следовательно, рассматривать, как происшедшее от Хръс — в буквальном смысле, как белый, златовласый или русовласый народ. [Бессонов. Белор. п. I, 29]. Мы встретим позже еще Золотую Ладу, Золотую Пани (Zlota Lada, Zlota Pani y литвинов. [Narbutt. Myth. Lit. 40].

Как воинственный, храбрый юнак, как божественный витязь, в лице Святовита, Радегаста – Сварожича, Руиевита, Поревита, Яровита, бог солнца может быть сопоставлен с Девой, Dzewana (Dziewanna) поляков, которую Длугош, Вольский и др. объясняют именем Дианы — богини луны, также с Дзевоей белоруссов. [Древлянский. Белорусские народные предания 88-89]. Я упомянул уже выше о Деве, которая, по болгарскому представлению, в Иванов день ведёт сбивающееся с пути солнце. Солнце же в этот день «держит в руках две сабли и вертит ими» – представление, соответствующее южному, палящему, воинственному характеру этого светила. Болгарская Дева в этом случае, вероятно, та же Самодива (= Самодева), о которой упомянуто выше.

Фаминцын Александр Сергеевич. Божества древних славян. IV. Система славянской мифологии. А. БОЖЕСТВА НЕБЕСНЫЕ. 3. Олицетворение Солнца. Царица Вода.

Далее… Царь Солнце, как бог плодородия (и Роженицы)

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории