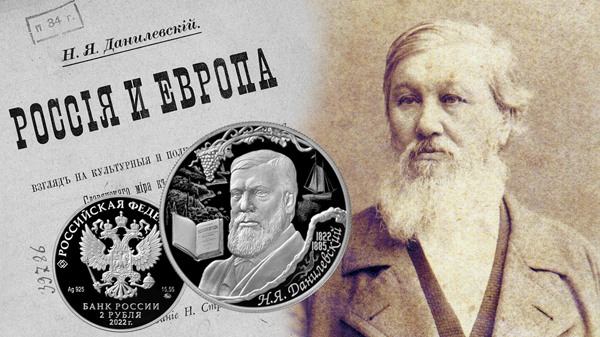

Николай Яковлевич Данилевский

Россия и Европа.

Эпоха столкновения цивилизаций.

Глава I. 1864 и 1854 годы.

Вместо введения

Сравнение двух годов. Равнодушие Европы к Дании и симпатия к Турции. Голштейнский вопрос. Восточная война; значение ключа Вифлеемского храма. Венская нота; политический образ действий Европы в переводе на сферу частных отношений. Общественное мнение Европы. Откуда меряние разными мерами?

Летом 1866 года совершилось событие огромной исторической важности. Германия, раздробленная в течение столетий, начала сплачиваться в одно сильное целое, под руководством гениального прусского министра О. Бисмарка (1815–1898)[-1]. Европейское status quo, очевидно, нарушено, и нарушение это, конечно, не остановится на том, чему мы были недавними свидетелями. Хитро устроенная политическая машина, ход которой был так тщательно уравновешен, оказалась расстроившеюся. Всем известно, что события 1866 года были только естественным последствием происшествий 1864 года. Тогда, собственно, произошло расстройство политико-дипломатической машины, хотя оно и не обратило на себя в должной мере внимания приставленных для надзора за нею механиков. Как ни важны, однако же, оказались последствия австро-прусско-датской войны 1864 года, я совсем не на эту сторону её желаю обратить внимание читателей.

В оба года, которыми я озаглавил эту главу, на расстоянии десяти лет друг от друга, произошло два события, заключающие в себе чрезвычайно много поучительного для каждого русского, хотящего и умеющего вглядываться в смысл и значение совершающегося вокруг него. Представленные в самом сжатом виде, события эти состояли в следующем.

В 1864 году Пруссия и Австрия, два первоклассные государства, имевшие в совокупности около 60 000 000 жителей и могущие располагать чуть не миллионною армиею, нападают на Данию, одно из самых маленьких государств Европы, населенное двумя с половиною миллионами жителей, не более, – государство не воинственное, просвещенное, либеральное и гуманное в высшей степени. Они отнимают у этого государства две области с двумя пятыми общего числа его подданных – две области, неразрывная связь которых с этим государством была утверждена не далее тринадцати лет тому назад Лондонским трактатом 1852 г., подписанным в числе прочих держав и обеими нападающими державами[-2]. И это прямое нарушение договора, эта обида слабого сильным не возбуждают ничьего противодействия. Ни оскорбление нравственного чувства, ни нарушение политического равновесия не возбуждают негодования Европы, ни её общественного мнения, ни её правительств, – по крайней мере, не возбуждают настолько, чтобы от слов заставить перейти к делу, – и раздел Дании спокойно совершается. Вот что было в 1864 году.

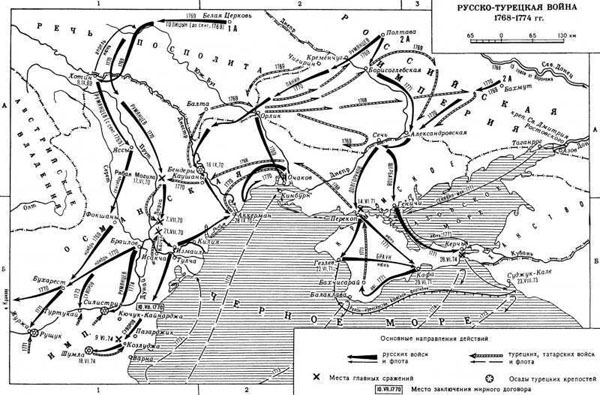

Одиннадцать лет перед этим Россия, государство, также причисляемое к политической системе европейских государств, правда, очень большое и могущественное, оскорбляется в самых священных своих интересах (в интересах религиозных) Турцией – государством варварским, завоевательным, которое хотя уже и расслаблено, но всё ещё одним только насилием поддерживает своё незаконное и несправедливое господство, государством, тогда ещё не включенным в политическую систему Европы, целость которого поэтому не была обеспечена никаким положительным трактатом. На эту целость никто, впрочем, и не посягает. От Турции требуется только, чтобы она ясно и положительно подтвердила обязательство не нарушать религиозных интересов большинства своих же собственных подданных – обязательство не новое какое-либо, а уже восемьдесят лет тому назад торжественно данное в Кучук-Кайнарджийском мирном договоре — 1774 г. [-3]. И что же! Это справедливое требование, каковым признало его дипломатическое собрание первостепенных государств Европы, религиозные и другие интересы миллионов христиан ставятся ни во что; варварское же государство превращается в глазах Европы в палладиум цивилизации и свободы.

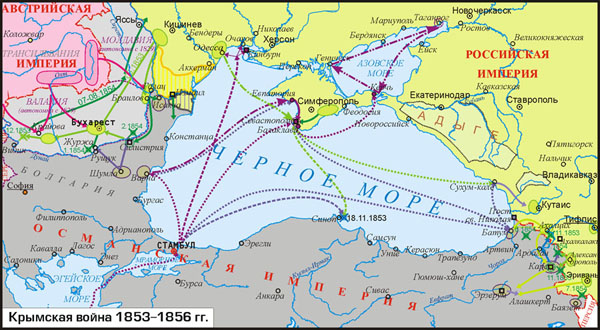

В 1854 году, как раз за десять лет до раздела Дании, до которого никому не было дела, Англия и Франция объявляют войну России, в войну вовлекается Сардиния, Австрия принимает угрожающее положение, и наконец, вся Европа грозит войною, если Россия не примет предложенных ей невыгодных условий мира. Так действуют правительства Европы; общественное же её мнение ещё более враждебно и стремится увлечь за собою даже те правительства, которые, как прусское и некоторые другие германские, по разного рода побуждениям, не желали бы разрыва с Россией.

Откуда же это равнодушие к гуманной, либеральной Дании и эта симпатия к варварской, деспотической Турции, – эта снисходительность даже к несправедливым притязаниям Австрии с Пруссией и это совершенное неуважение к самым законным требованиям России? Дело стоит того, чтобы в него вникнуть. Это не какая-нибудь случайность, не журнальная выходка, не задор какой-нибудь партии, а коллективное дипломатическое действие всей Европы, то есть такое обнаружение общего настроения, которое менее всякого другого подвержено влиянию страсти, необдуманного мгновенного увлечения. Поэтому и выбрал я его за исходную точку предлагаемого исследования взаимных отношений Европы и России.

Прежде всего посмотрим, нет ли в отношениях Дании к Пруссии и Австрии какого-нибудь дерзкого вызова, словом, чего-нибудь извиняющего в глазах Европы это угнетение слабого сильным и, напротив того, в действиях России чего-либо оскорбившего Европу, вызвавшего её справедливые гнев и негодование?

Мы не будем вникать в подробности Шлезвиг-голштейнского спора между Германией и Данией, тянувшегося, как известно, целые семнадцать лет и, я думаю, мало интересного для русских читателей.

Сущность дела в том, что Дания установила общую конституцию для всех своих составных частей – одну из самых либеральных конституций в Европе, при которой, конечно, и речи не могло быть о каком-либо угнетении одной национальности другою. Но не того хотелось Германии: она требовала для Голштейна конституции хотя бы и гораздо худшей, но зато такой, которая совершенно разрознила бы эту страну с прочими частями монархии, – требовала даже не личного соединения наподобие Швеции с Норвегией [-4](это бы ещё ничего), а какого-то примененного к целой государственной области права, вроде польского «не позволим»[-5], пользуясь которым, чины Голштейна могли бы уничтожать действительность всякого постановления, принятого для целой Дании. Но Голштейн принадлежал к Германскому союзу, следовательно, этим путём достигалось бы косвенным образом господство союза над всею Датскою монархией. Это господство он считал для себя необходимым по тому соображению, что кроме Голштейна, в дела которого Германский союз имел право некоторого вмешательства, в состав Датского государства входил ещё и Шлезвиг, страна по трактатам совершенно чуждая Германии, но населенная в значительной части немцами, которые её мало-помалу колонизировали и из скандинавской обратили в чисто немецкую. В глазах всех немцев, сколько-нибудь интересовавшихся политикой, Шлезвиг составлял нераздельное целое с Голштейном; но такой взгляд не имел ни малейшей поддержки в основанном на положительных трактатах международном праве. Чтобы провести его на деле, необходимо было употребить Голштейн как рычаг для непрерывного давления на всю Данию. При этом средстве датское правительство могло бы провести в Шлезвиге те лишь только меры, которые были бы угодны Германии. Дания, очевидно, не могла на это согласиться, и патриотическая партия (так называемых эйдерских датчан) готова была совершенно отказаться от Голштейна, лишь бы только единство, целость и независимость остальной части монархии не нарушались беспрерывно чужеземным вмешательством.

О тяжести чужеземного вмешательства мы можем себе составить легкое понятие по собственному опыту. Вмешательство, основанное на придирчивых толкованиях некоторых статей Венского трактата 1815 г.[-6], привело в негодование всю Россию. Хорошо, что негодование России, будучи так полновесно, перетягивает на весах политики много дипломатических и иного рода соображений; но кто же обращает внимание на негодование Дании? К тому же у Дании руки были в самом деле связаны трактатом, утверждённым Лондонским протоколом 1852 г.[-7], не дававшим ей полной свободы распоряжаться формой правления, которую ей хотелось бы дать Голштейну, входившему в Германский союз. Об истинном смысле этого трактата шли бесконечные словопрения между Данией и Германским союзом. Каждая сторона толкует, конечно, дело в свою пользу; наконец и Германский союз, не отличавшийся-таки быстротою действия, теряет терпение и назначает экзекуцию в Голштейн.

Голштейн принадлежит к Германскому союзу, и против такой меры нельзя ещё пока ничего возразить. Но известное дело, что Германский союз, хотя узами его и было связано до пятидесяти миллионов народа, не внушал никому слишком большого уважения и страха, – ни даже крохотной Дании, которая, несмотря на союзную экзекуцию, преспокойно продолжает своё дело.

Пруссия (или, точнее, г. Бисмарк), однако же, видит, что для нее, во всяком случае, это дело ничем хорошим кончиться не может. Возьмёт верх Дания – пропали все планы на Кильскую бухту, флот, господство в Балтийском море, на гегемонию в Германии, одним словом, пропали все немецкие интересы, которых Пруссия себя считала и считает, и притом совершенно справедливо, главным, чуть ли не единственным представителем. Восторжествует Германский союз – Голштейн один, или вместе с Шлезвигом, обратится в самостоятельное государство, которое усилит собою в союзе партию средних и мелких государств, что, как весьма справедливо думает г. Бисмарк, только повредит прусской гегемонии. Надо и союзу не дать усилиться, надо и Голштейн с Шлезвигом прибрать к своим рукам, чтобы общегерманское, а с ним вместе и частное прусское дело должным образом процветали.

Следуя этим совершенно верным (с прусской точки зрения) соображениям, обеспечившись союзом с Австрией, которой во всём этом деле приходится своими руками для Пруссии жар загребать, г. Бисмарк вступается за недостаточно уваженный и оскорбленный Данией Германский союз и требует уничтожения утвержденной палатами, общей для всей монархии конституции, – хотя и в высшей степени либеральной, но вовсе не соответствующей ни общим видам Германии, ни частным видам Пруссии, – угрожая в противном случае войною. Дания с формальной стороны не была совершенно права, ибо – не будучи в состоянии исполнить невозможного для неё трактата, или, по крайней мере, исполнить его в том смысле, в каком понимала его Германия, – она решилась рассечь гордиев узел этою общей для всей монархии конституцией, которая, в сущности, удовлетворяя всем законным требованиям как Голштейна, так и Шлезвига, совершенно устраняла, вмешательство Германского союза в дела этого последнего и делала его излишним для первого. Не будучи, таким образом, правою с формальной стороны, Дания, под угрозой войны с двумя первоклассными государствами, легко могла уступить столь положительно выраженному требованию. Такую уступчивость необходимо было во что бы то ни стало предупредить. Средство к тому было найдено очень легкое. Для исполнения своего требования Пруссия и Австрия назначили столь короткий срок, что в течение его датское правительство не имело времени созвать палаты и предложить на их обсуждение требование этих держав. Таким образом, датское правительство было поставлено в необходимость или отвергнуть требования иностранных держав и навлечь на себя неравную войну, или нарушить конституцию своего государства; нарушить же конституцию при тогдашнем положении дел – при только что вступившем на престол и не успевшем ещё на нём утвердиться государе Кристиане IX, младшей ветви дома Ольденбургов, непопулярном по причине его немецкого происхождения, – значило бы, по всей вероятности, вызвать революцию. Датскому правительству ничего не оставалось, как избирать из двух зол меньшее.

Дания и выбрала войну, имея, по-видимому, достаточные основания считать её за зло меньшее. Во-первых, Дания уже вела подобную войну и с Пруссией и с Германией, не далее как 15 лет тому назад, и вышла из неё скорее победительницей, чем побежденной; она могла, следовательно, рассчитывать на подобный же исход и в этот раз. Соображение весьма хорошее – только при нём не было принято в расчёт, что в тогдашней Германии существовал бестолковый франкфуртский парламент[-8], а в тогдашней Пруссии не было Бисмарка. Кроме того, датское правительство могло надеяться, что политическая система государств, основанная на положительных трактатах, не пустое только слово, – что после того, как Европа около ста лет не переставала кричать о великом преступлении раздела Польши[-9], она не допустит раздела Дании, – что примет же она во внимание приставленный к её горлу нож и, по крайней мере, потребует от нападающих на неё государств, чтобы они дали ей время опомниться. Во всем этом Дания ошиблась. Война началась. Не приготовленные к ней датчане, конечно, понесли поражение. Чтобы положить конец этой невозможной борьбе, собралась в Лондоне конференция европейских государств. Нейтральные державы предложили сделку, при которой приняли во внимание победы, одержанные Пруссией и Австрией, но эта сделка не удовлетворила союзников; они продолжали настаивать на своём, и Европа, ограничив этим своё заступничество, предоставила им разделываться с Данией, как сами знают.

Итак, если и можно считать Данию не совершенно правою с формальной стороны, то эта неправда была с избытком заглажена поступком Пруссии и Австрии, не только не давших Дании возможности отступиться от принятой ею слишком решительной меры, но воспользовавшихся этим только как предлогом для исполнения задуманной цели: отторжения от неё не только Голштейна, но и Шлезвига, нераздельного с ним, по их понятиям. Дипломатические обычаи, – почитающиеся охраною международного права, так же как юридические формы почитаются охраною права гражданского и уголовного, – были нарушены, и нарушителем их была не Дания, а Пруссия с Австрией. Следовательно, эти два государства, а не Дания, оскорбили Европу.

Но иногда незаконность, то есть формальная, внешняя несправедливость, прикрывает собою такую внутреннюю правду, что всякое беспристрастное чувство и мнение принимают сторону мнимой несправедливости. Было ли, например, когда-либо совершено более дерзкое, более прямое нарушение формального народного права, чем при образовании Кавуром и Гарибальди Итальянского королевства? Поступки правительства Виктора-Эммануила[-10] с Папскою областью и Неаполитанским королевством никаким образом не могут быть оправданы с легальной точки зрения; и, однако же, всякий, не потерявший живого человеческого чувства и смысла, согласится, что в этом случае форма должна была уступить сущности, внешняя легальность – внутренней правде.

Не таково ли и Шлезвиг-Голштейнское дело, не подходило ли и оно под категорию дел формально несправедливых, но оправдываемых скрытою под этой оболочкой внутреннею правдой, и не эта ли внутренняя правда обезоружила Европу? И на это придётся отвечать отрицательно.

Во-первых, национальное Шлезвиг-Голштейнское дело, имеющее своим защитником Австрию, может возбуждать только горький смех и негодование.

Во-вторых, принцип национальностей пока ещё не признается официально, Европою и, без разного рода побочных соображений, сам по себе ничего не оправдывает в её глазах. Даже справедливое дело Италии восторжествовало лишь в силу взаимных отношений между главнейшими государствами, так расположившихся, что на этот раз дело легальности не нашло себе защитников. В самом общественном мнении начало национальностей распространено лишь во Франции и в Италии, и то потому только, что эти страны считают его для себя выгодным.

В-третьих, наконец, и это главное: принцип национальностей не применим вполне к Шлезвиг-Голштейнскому делу. Немецкий народ в 1864 году не составлял одного целого; он не имел политической национальности, и, пока она не образовалась, во имя чего он мог требовать отделения Голштейна и Шлезвига от Дании, не требуя в то же время уничтожения Баварии, Саксонии, Липпе-Детмольда, Саксен-Альтенбурга и т. п. как самостоятельных политических единиц? Правда, между разными немецкими государствами существовала слабая политическая связь, именовавшаяся Германским союзом; но точно таким же членом союза, как Бавария и Пруссия, Липпе и Альтенбург, был и Голштейн. Шлезвиг, конечно, не принадлежал к союзу; но если и не обращать внимания на то, что эта датская область была только колонизирована немцами, и придерживаться исключительно принципа этнографического, совершенно отвергая историческое право, то и с этой точки зрения крайним пределом немецких требований всё-таки могло быть только присоединение Шлезвига к Германскому союзу, а не совершенное отделение и Голштейна, и Шлезвига от Дании. Скажут ли, что Бавария и Пруссия, Липпе-Детмольд и Саксен-Альтенбург, хотя и составляют самостоятельные политические единицы, но суть единицы совершенно немецкие, а Шлезвиг и Голштейн соединены с национальностью датскою; но также точно соединены Лимбург и Люксембург с национальностью голландскою; а главное, так же точно шесть или семь миллионов австрийских немцев многонациональной Австро-Венгрии, были соединены с 30 миллионами славян, мадьяр, румынов, итальянцев[-11].

Если, следовательно, немецкий народ не составлял политической национальности, если значительная доля его была соединена под одним управлением с другими национальностями, то он мог справедливо требовать от Дании только того, чтобы немецкая национальность не угнеталась в Голштейне и Шлезвиre, а пользовалась равноправностью с датской; но этого и требовать было нечего, это исполнялось в Дании и без всяких требовании.

Представим себе, что осуществился бы первоначальный план Наполеона III относительно Италии[-12] создать на Аппенинском полуострове государство под верховенством Ватикана и покровительством Франции. Италия составляла бы – наподобие германского – итальянский союз, в состав которого входило бы и Венецианское королевство, оставаясь, однако же, в соединении с Австрией. На каких основаниях мог бы тогда король сардинский в союзе с королем неаполитанским требовать от Австрии отделения Венеции, если бы итальянская национальность в ней ничем не угнеталась и вообще права венецианцев не нарушались бы? Такое положение дел итальянцы могли бы считать – и совершенно основательно – весьма неудовлетворительным. Но главною причиною неудовлетворительности была бы не принадлежность Венеции Австрии, а раздельность итальянских государств при единой итальянской народности; и только сплетясь сама в одно политическое целое, имела бы эта народность если не формальное, на трактатах основанное, то прирожденное естественное право требовать своего отделения от Австрии.

Подобного права немецкой народности нельзя отрицать и у Германии, но прежде надлежало бы ей соединиться в одно политическое немецкое целое, отделив от себя все не немецкое, требующее самостоятельной национальной жизни, а тогда уже требовать своего и от других. Наконец, с национальной точки зрения восстановления нарушенного германского национального права мог требовать только Германский союз, как это и было вначале, а он был, очевидно, оттеснён далее чем на задний план после того, как всё здесь приняли в свои руки Пруссия и Австрия.

Впрочем, так ли это или не так, дело, собственно, идёт тут вовсе не о том, чтобы неопровержимо доказать существенную несправедливость поступка Пруссии и Австрии с Данией; мы хотим лишь показать, что в глазах Европы внутренняя правда Шлезвиг-Голштейнского дела не могла оправдать его нелегальности. Для нас важно не то, каково это дело само в себе, но то, каким оно представлялось глазам Европы; а едва ли кто решится утверждать, что оно пользовалось симпатией европейских правительств и европейского общественного мнения, за исключением германского, конечно. Во мнении Европы, к нарушениям формы международных отношений присоединялась здесь и неосновательность самой сущности прусско-австрийско-немецких притязаний. Почему же, спрашивается, эти притязания не вооружили против себя Европы? Очевидно, что не виновность Дании и не внешняя или внутренняя правота Пруссии и Австрии были тому причиной. Надо поискать иного объяснения.

Но прежде обратимся за десять или одиннадцать лет назад к более для нас интересному восточному вопросу.

По требованию Наполеона, выгоды которого заставляли льстить католическому духовенству, турецкое правительство нарушило давнишние исконные права православной церкви в Святых Местах. Это главнейшее нарушение выразилось в том, что ключ от главных дверей Вифлеемского храма должен был перейти к католикам. Ключ сам по себе, конечно, вещь ничтожная, но большею частью вещи ценятся не по их действительному достоинству, а по той идее, которую с ними соединяют. Какую действительную цену имеет кусок шелковой материи, навязанный на деревянный шест? Но этот кусок шелковой материи на деревянном шесте называется знаменем, и десятки, сотни людей жертвуют жизнью, чтобы сохранить знамя или вырвать его из рук неприятеля. Это потому, что знамя есть символ, с которым неразрывно соединена во мнении солдат военная честь полка.

Подобное же значение имел и Вифлеемский ключ. В глазах всех христиан Востока с этим ключом было соединено понятие о первенстве той церкви, которая им обладает. Очевидно, что для магометанского правительства Турции, совершенно беспристрастного в вопросе о преимуществе того или другого христианского вероисповедания, удовлетворение желания большинства его подданных, принадлежащих к православной церкви, долженствовало быть единственною путеводною нитью в решении подобных спорных вопросов. Невозможно представить себе, чтобы какое-либо правительство, личные выгоды, мнения или предрассудки которого нисколько не затронуты в каком-либо деле, решило его в интересах не большинства, а незначительного меньшинства своих подданных, и притом вопреки исконному обычаю, и тем без всякой нужды возбудило неудовольствие в миллионах людей. Для такого образа действий необходимо предположить какую-либо особую побудительную причину. Страх перед насильственными требованиями Франции тут ничего не объясняет, потому что Турции не могло не быть известно, что от нападения Франции она всегда нашла бы поддержку и защиту в России, а, вероятно, также в Англии и в других государствах Европы, как это было в 1840 году[-13]. Очевидно, что эта уступка требованиям Франции была для Турции желанным предлогом нанести оскорбление России. Религиозные интересы миллионов её подданных нарушались потому, что эти миллионы имели несчастье принадлежать к той же церкви, к которой принадлежит и русский народ.

Могла ли Россия не вступиться за них, могло ли русское правительство – не нарушив всех своих обязанностей, не оскорбив религиозного чувства своего народа, не отказавшись постыдным образом от покровительства, которое оно оказывало восточным христианам в течение столетий, – дозволить возникнуть и утвердиться мысли, что единство веры с русским народом есть печать отвержения для христиан Востока, причина гонений и притеснений, от которых Россия бессильна их избавить; что действительное покровительство можно найти только у западных государств, и преимущественно у Франции? Для всякого беспристрастного человека ясно, что самое требование Франции было не что иное, как вызов России, не принять которого не позволяли честь и достоинство. Этот спор о ключе, который многие даже у нас представляют себе чем-то ничтожным, недостойным людей, имеющих счастье жить в просвещенный девятнадцатый век, имел для России, даже с исключительно политической точки зрения, гораздо более важности, чем какой-нибудь вопрос о границах, спор о более или менее обширной области; конечно, со стороны Франции спор о ключе был не более как орудием для возбуждения вражды и нарушения мира. Так понимало в то время это дело само английское правительство.

На справедливое требование России турецкое правительство отвечало обещанием издать фирман, подтверждающий все права, коими искони пользовалась православная церковь, – фирман, который долженствовал быть публично прочитан в Иерусалиме. Это обещание не было исполнено; обещанный фирман не был прочитан, хотя этого чтения ожидало все тамошнее православное население.

Россия была обманута недостойным образом, правительство её выставлено в смешном и жалком виде бессилия, между тем как все требования Франции были торжественно выполнены. Что оставалось делать после этого? Могла ли Россия довольствоваться обещаниями Турции, могла ли давать им малейшую веру? Не говоря уже о нанесенном ей оскорблении, не должна ли была она думать, что Турция, после столь счастливого начала, так благополучно сошедшего ей с рук, могла, когда ей только вздумается, отнимать одно за другим права православной церкви, чтобы показать несчастным последователям её тщету всякой надежды на Россию? Могла ли Россия не видеть, какое поприще открывалось для интриг латинства, которое умело ценить полученные им выгоды и, конечно, на них бы не остановилось.

Чтобы предупредить это, оставалось одно средство: вытребовать у Турции положительное обязательство, выраженное в форме какого-либо дипломатического договора, что все права, которыми пользовалась доселе православная церковь, будут навсегда сохранены за нею. Можно ли было требовать меньшего, когда эти права только что были нарушены, а обещание восстановить их фирманом не исполнено? Не самая ли натуральная вещь – требовать формального обязательства или контракта от того, кто показал, что его слову, его простому обещанию нельзя давать веры?

Требование Россией этого формального обязательства назвали требованием покровительства над православною церковью в Турецкой империи и нарушением верховных прав Турции. Конечно, это было требование покровительства; но что же было в этом нового и странного, чтобы возбудить такое всеобщее против России негодование?

Уже около 80 лет, с 1774 года, Россия имела право на такое покровительство формально выраженное в одной из статей Кучук-Кайнарджийского мирного договора между Россией и Турцией; требовалось только более ясное и точное определение его. Фактическое же право покровительства, проистекающее не из трактатов, а из сущности вещей, Россия имела всегда и всегда им пользовалась с тех пор, как сделалась достаточно для того сильною.

Такое фактическое право на покровительство имели спокон века все государства, когда чувствовали, что какое-либо дорогое для них дело терпело притеснение в иностранном государстве. Протестантские государства покровительствовали протестантскому вероисповеданию в католических государствах. Так Россия и Пруссия оказывали покровительство диссидентам, православным и протестантам, угнетаемым в бывшем королевстве Польском.

После Восточной (Крымской) воины, Франция оказала вооруженное покровительство сирийским христианам. И не в одном религиозном отношении оказывалось такое покровительство. Не сочли ли себя Англия и Франция вправе покровительствовать всем вообще неаполитанским подданным, по их мнению (впрочем, совершенно справедливому), жестоко и деспотически управляемым, и требовать от неаполитанского короля улучшения в способе и форме его управления? Не покровительствовала ли Франция бельгийцам, восставшим против Голландии?[-14] Если, таким образом, покровительство дорогим для одного государства интересам, угнетаемым в другом, всегда фактически существовало и, несмотря ни на какую теорию невмешательства, всегда будет существовать (как основанное на самой сущности вещей), то что же ужасного и оскорбительного в том, ежели это естественное право покровительства получает формальное выражение в трактате?

Римский двор заключает конкордаты с католическими и даже с некатолическими государствами, которыми выговаривает, дипломатическим путём, известные права для католической церкви в этих державах, и такие конкордаты не считаются, однако же, нарушениями верховенства этих государств. Вестфальский мир 1648 г.[-15] после 30-летней войны между католиками и протестантами, подписанный германским императором, королями Франции и Швеции, обязались друг перед другом не стеснять прав своих подданных, не принадлежащих к религии, господствующей в их государстве. Иногда это постановление не исполнялось католическими державами; протестанты вмешивались в это дело и вынуждали исполнение трактата. Так, Фридрих-Вильгельм, отец Фридриха Великого, два раза оказал весьма действительное покровительство угнетённым протестантам в Зальцбурге. Правда, что в Вестфальском договоре обязательство было взаимное; но в отношениях России к Турции в этой взаимности не было никакой надобности, ибо магометанские подданные России никогда никаких притеснений не терпели.

Конечно, на трактатах основанное право чужеземного покровительства над частью подданных другого государства не может быть для него приятно; но что же делать, если оно служит только выражением действительно существующей потребности? Единственное средство избегнуть этой неприятности – уничтожить самый факт, обусловливающий необходимость иностранного покровительства; пока же самый факт будет существовать, то неосвящение покровительства формальностью договора нисколько сущности дела не изменяет. Можно даже сказать, что через такое формальное признание права покровительства и вмешательства, в ясно определенных случаях, уменьшаются шансы к фактическому применению этого права.

В самом деле, разве Россия в 1853 году и без дипломатической ноты и вообще без всякого определительного дипломатического договора, которого она стала себе требовать в этом году, – что будто бы так напугало Европу, – не вмешалась в дела Турции, не приняла на себя покровительства православной церкви? А наоборот, если бы такой положительный, ясный и определительный договор существовал до того времени, то не воспрепятствовал ли бы он Турции в её враждебном к большинству её же подданных поступке и тем не отклонил ли бы фактического вмешательства России? Но какие бы кто ни имел понятия о допускаемости или недопускаемости договоров, дающих одному государству формальное право на покровительство части подданных другого государства, – право, которое и без договора фактически всегда существует, одно останется несомненным, что договор, выраженный в точных и определенных выражениях, всегда предпочтительнее договора, дающего место неопределенным толкованиям, договора, вводящего одну сторону в соблазн уменьшать принятые ею на себя обязательства, а другую – преувеличивать свои права. В настоящем случае дело и шло именно только о такой замене одного договора другим, чтобы предупредить на будущее время подобные столкновения и необходимость фактического вмешательства. Если подобные договоры нарушают верховенство государства, то нарушение это было уже сделано 80 лет тому назад; теперь ему придавалась только безвредная форма. Всё, о чём можно было толковать, состояло, следовательно, только в том, чтобы принятая форма была вместе с этим и самая безобидная, наиболее удовлетворяющая щепетильной заботливости европейских государств о достоинстве Турции, а в этом отношении уступчивости России не было пределов. Она не действовала нахрапом, как германские союзники против Дании, и, когда великие европейские державы предложили своё посредничество, она приняла его, предоставив их благоусмотрению определение выражений, в которых Турция должна была удовлетворить её требованиям.

Сама зачинщица дела – Франция – составила проект Венской ноты; дипломатические представители великих европейских держав одобрили и приняли его. Так составилась знаменитая Венская нота[-16]. Россия, признав посредничество держав, безусловно приняла решение посредников. Казалось бы, дело кончено. Если и могли прежде, основательно или неосновательно, предполагать со стороны России честолюбивые намерения, она, видимо, отказывалась от них, принимая решение коллективной дипломатической мудрости Европы. Ясное дело, что намерение её ограничивалось получением, во-первых, удовлетворения за нарушение прав её единоверцев, естественной покровительницей которых, по самой сущности вещей, она всегда была, есть и будет, по трактатам или без них; во-вторых, обязательства, выраженного, хотя бы в самой деликатной для турецкого самолюбия форме, в том, что впредь таких нарушений не будет. И что же, Турция отвергает эту, составленную четырьмя великими державами и принятую Россией, ноту, делая в ней такие изменения, которые лишают её всякого значения и обязательного смысла. Самый факт изменения ноты был уже знаком неуважения – и не к одной России, но и к прочим четырём державам, если только они сами серьезно смотрели на своё дело, а не видели в нём ловушки, в которую надеялись поймать Россию, думая, что она не примет предложенного ими текста и что тогда можно будет обвинять её сколько угодно в задних мыслях и тайных честолюбивых замыслах и, умывая руки, взвалить на неё всю ответственность за последствия. Турция, неизвестно откуда, набирается духу объявить России войну и находит себе между подписавшими Венскую ноту двух явных и одного тайного союзника; только четвертый остаётся нейтральным зрителем.

Второе требование России было решительно отвергнуто Турцией, поддерживаемой Англией и Францией, чья совместная эскадра курсировала близ Дарданелл. Россия в ответ заняла дунайские княжества — Молдавию и Валахию, и в сентябре 1853 г. разорвала дипломатические отношения с Турцией, объявившей войну России 4 октября 1853 г

Политические страсти удивительно отуманивают ум: самое прямое и бесспорное дело становится сомнительным и извращается в глазах пристрастного судьи. Попытаемся же перевести этот неслыханный образ действий из сферы политической в сферу частных отношений. Некто, считающий себя оскорбленным, требует удовлетворения от оскорбителя; во внимание к общим друзьям делает он уступку за уступкой в форме требуемой им сатисфакции, наконец соглашается предоставить все решению самих этих друзей – третейскому суду чести, как это, например, водится между военными и студентами; соглашается, несмотря на уверенность в том, что друзья эти большею частью ложные друзья, что один из них был даже подстрекателем в нанесенном ему оскорблении. Так убежден он в правоте своего дела. Друзья постановляют решение – заметьте: решение, предложенное самим подстрекателем, – и оскорбленный безусловно ему покоряется, считает его вполне для себя достаточным. Прибавим к этому, что оскорбленный, как не раз доказал, отлично владеет оружием, оскорбитель же плоховат в этом деле; тем не менее этот последний воодушевляется неожиданною храбростью, отвергает решение принятых им прежде посредников и вызывает своего противника на дуэль.

Друзья, конечно, приходят в негодование, объявляют себя сторонниками вызванного и настаивают на том, чтобы ему было сделано удовлетворение, признанное ими всеми за справедливое, – принуждают к этому так не к месту расхрабрившегося господина или, по крайней мере, оставляют поединщиков расправляться друг с другом, как сами знают? Ничуть не бывало; оказывается, что у друзей какие-то странные понятия о чести и справедливости. Расхрабрившийся, изволите ли видеть, куда какой плохой воитель, не справиться ему никак с вызванным им противником – это ясно, как дважды два четыре. Ну а долг рыцарской чести стоять за слабых и защищать от нападения сильных, да и неожиданный задор взялся ведь у него неоткуда, как от их же рыцарских нашептывании; честь, следовательно, велит стоять за него грудью. Так решают двое из друзей. Но ведь нужен же для этого какой-нибудь резон; а если не резон, то, по крайней мере, хоть предлог, и предлог по обыкновению находится, конечно, столь же странный, как и вся эта история. Оскорбленный и вызванный, из уважения ли к друзьям, по добродушию что ли, или уж так, Бог его знает почему, предлагает противнику такие условия боя: «Ты, брат, я знаю, плохо драться умеешь, так вот тебе что: если нападёшь на меня, буду защищаться; повезёт тебе – хорошо, твоё счастье; а чуть неустойка, уходи за эту черту, и я уже за ней тронуть тебя не смею; беру в этом всех друзей в свидетели и поруки». Умно ли это или нет, уж не знаю; но зато великодушно в высшей степени, из рук вон как великодушно. Однако двум друзьям, подстрекателю и другому, и этого показалось мало: «Черта чертой, – это хорошо, – только ты ещё руку и ногу дай себе связать, и стой на одной ноге, и одной только рукой дерись, а мы любоваться будем, как ты фокусы эти будешь выкидывать. Если же нет, то втроём на тебя нападём». Руки и ноги не дал себе связать великодушный воитель, – ну и предлог, слава тебе Господи, нашёлся; а то куда в каких затруднениях были оба друга: драться – смерть как хочется, а драться не за что. Уговаривали они и третьего заодно с ними драться, да этому напрямик в драку лезть чересчур уж непристойно было: не дальше как пять лет тому назад обижаемый его из воды, что ли, или из огня вытащил, – когда тот уже совсем было захлебывался, или дымом задыхался, – одним словом, жизнь спас. Он и поднимается на хитрость. «Место, – говорит, – где вы драться думаете, у меня под боком; вашей дракой вы мешать мне будете; я пока займу его, а вы деритесь где знаете. Правда, место для тебя будет очень неудобно: и ветер, и солнце прямо в глаза тебе; из него нападать нельзя будет, только защищаться с грехом пополам; ну, да это уж твоё дело; если ж не хочешь, то, пока те трое спереди нападать на тебя будут, я сзади за шиворот схвачу». Только четвертый отошёл себе в сторону. «Моя, – говорит, – хата с краю, я ничего не знаю».

Как стали бы мы, спрашиваю, судить о подобных поступках? А в этой притче нет ни малейшего преувеличения или карикатуры, только простая перефразировка: суд чести – Венская конференция; черта – Дунай; рука и нога, которым надлежало быть связанными, – флот, которым Россия не должна была препятствовать подвозу оружия черкесам, и т. д. Разве, в самом деле, не Синопское сражение 1853 нрда[-17] послужило более нежели странным предлогом к объявлению войны морскими державами? Разве Австрия не требовала очищения и нейтралитета Дунайских княжеств, подвергая тем Россию ударам её врагов и лишая её возможности самой наносить их, заставляя вместо сухопутной вести морскую войну? Кто же тут, спрашивается, оскорбленный и обиженный? Не до очевидности ли ясно, что войны с Россией искали во что бы то ни стало? Не Франция ли с самого начала нарушила своими неумеренными требованиями мир между соперничествующими церквами и заставила Россию вступиться за своих единоверцев?

Не Турция ли после сего обманула Россию, не сдержав данного обещания о фирмане? Не Франция ли опять, придвинув свой флот к Дарданеллам, вынудила Россию к занятию Дунайских княжеств[-18]? Затем, когда Россия согласилась предоставить решение спора посредничеству четырёх великих держав и безусловно приняла предложенный ими текст Венской ноты, не западные ли державы, а преимущественно не Англия ли через своего посланника, постоянно враждебного России лорда Редклифа, подстрекала Турцию не принимать её и, – чтобы разом покончить с дипломатией, посредством которой никак не удавалось выставить Россию зачинщицей дела, – прямо объявить ей войну?

Есть ли, в самом деле, малейшая возможность думать, чтобы Турция решилась пренебречь мнением всей Европы и, отвергнув его, объявить войну России при убеждении, что предложенная ей Венская нота составляла не ловушку, а действительное, честно выраженное мнение Европы, и без подстрекательства обещанием самой деятельной помощи? Наконец, не дики ли требования западных держав, чтобы Россия, будучи в войне с Турцией, спокойно смотрела на то, как будут подвозить оружие и вообще помогать черкесам[20], и употребляла для своей защиты одну лишь армию, но никак не флот? Не эти ли нелепые требования, по необходимости ею отвергнутые, послужили предлогом к войне? Что же сказать ещё о требованиях Австрии, которая, выгораживая Турцию, вносит войну в пределы самой России? Что сказать, наконец, о Сардинии, так себе, здорово живёшь, ни с того ни с сего объявляющей войну России не только уж без причины, но даже и без малейшей тени предлога? Неужели всё это не показывает какого-то озлобления, какой-то решимости пренебречь всем, лишь бы только удовлетворить своему желанию унизить Россию, когда к тому представляется наконец благоприятный случай?

Всё это становится особливо любопытным, если сравнить такое озлобление против России с той снисходительностью, которая была оказана к действиям Пруссии и Австрии относительно Дании. И если б ещё можно было отнести это к макиавеллизму дворов или только правительственных сфер европейских держав, увидавших благоприятный случай поживиться на счёт России, – совсем нет! В настоящее время интриги вроде замыслов кардинала Альберони[-19] стали совершенно невозможны. Все европейские правительства должны соображаться с настроением общественного мнения и весьма часто даже вынуждаются им к действиям. Так было и в восточном вопросе. Правительство Англии, т. е. министерство Абердина[-20], было не только миролюбиво, но даже дружественно расположено к России; то же самое должно сказать и о большей части германских правительств. Одна только сила общественного мнения принудила Англию к войне и сменила министерство за то, что оно не вело войны с достаточной энергией. Столь же враждебно, если ещё не более, было общественное мнение в Пруссии и в остальной Германии и если не увлекло их в войну, то потому, что не получило ещё там такого могущества, как в Англии. Каждый успех, одержанный не только западными державами, но даже и турками, праздновался везде как успех общего дела всей Европы.

Правда, что новое правительство Франции искало случая к войне[-21]; но почему же выбрало оно именно эту войну, которая сама по себе не представляла ему никаких положительных выгод, была даже противна здраво понятым политическим интересам Франции? А Наполеон, конечно, понимал их здраво. Но он знал, что это будет самая популярная в Европе война, единственная, способная примирить Францию с Наполеоновской династией, на которую она вообще смотрела с недоверием и недоброжелательством; и результат вполне оправдал такой расчёт.

Следовательно, в этом деле общественное мнение Европы было гораздо враждебнее к России, нежели её правительственные дипломатические сферы.

Совершенно наоборот, в Шлезвиг-Голштейнском вопросе общественное мнение вне Германии хотя вообще и не одобряло действий Австрии и Пруссии и стояло почти повсеместно за Данию, но было вообще холодно, вяло, не имело той стремительности, которая увлекает за собой правительства, и потому оставляло им не только полную свободу действовать по усмотрению их благоразумия, но даже высказывалось как в журналах, так и в многочисленных митингах против войны. Откуда же, спрашивается опять, это меряние разными мерами и это вешание разными весами, когда дело идёт о России и о других европейских государствах? Представленный разбор и тщательное сравнение Шлезвиг-голштейнского вопроса с восточным в их сущности и в их форме не даёт, как мы видели, ключа к этой загадке, а, напротив, ещё более затрудняет еёотгадку. Не возбудила ли Россия своими прежними делами, своими насилиями справедливых опасений и негодования Европы, так что Европа воспользовалась первым представившимся случаем, чтобы рассчитаться за прошедшее и оградить себя в будущем? Посмотрим, может быть, оно и в самом деле так!

Комментарии

[-1] «Гениальным прусским министром» Данилевский называет О. Бисмарка (1815–1898), который, занимая пост министра-президента наиболее могущественного из германских государств, проводил политику объединения Германии «железом и кровью». Австро-прусская война 1866 г. была первым крупным шагом на этом пути. «Германия… начала сплачиваться под руководством гениального прусского министра…» — Бисмарк Отто фон Шенгаузен (1815-1898), князь, министр-президент (канцлер) и министр иностранных дел Пруссии (1862-1890). Вся его политическая деятельность была подчинена созданию единой Германской империи под главенством Пруссии. Этапами достижения этой цели стали:Датская война (1864), в результате которой Пруссия отторгла от Дании области Шлезвиг и Гольштейн; Австро-Прусская война (1866) и создание Северо-Германского союза (1867),

Франко-Прусская война 1870-1871 гг. 18 января 1871 г. прусский король Вильгельм I был провозглашен германским императором, а Бисмарк занял пост рейхсканцлера Германской империи. [-2] Лондонский трактат (Лондонский протокол) 1852 г. — соглашение, по которому представители пяти великих держав (Англии, Франции, России, Австрии и Пруссии) подписали в Лондоне договор, гарантирующий неприкосновенность Датской монархии, признали целостность владений Датской короны и отказались от своих притязаний на Шлезвиг и Гольштейн — области со значительным процентом немецкого населения. В соответствии с ним герцогства Шлезвиг и Гольштейн признавались владениями датской короны и очищались от введенных туда ранее германских войск. [-3] Кучук-Кайнарджийский мирный договор, подписанный 10 июля 1774 г. в д. Кучук-Кайнарджи (на Дунае, территории совр. Болгарии), подвел итог русско-турецкой войне 1768–1774 гг. — завершил Русско-Турецкую войну 1768-1774 гг. Согласно мирному договору, Крымское ханство, вассал Турции, было объявлено политически независимым. Во владение России переходили Керчь, крепость Еникале, Кинбурн; вернула Азов, часть побережья Днестровского лимана, территория Кабарды вошла в состав России, Российский флот получил право беспрепятственного плавания по Черному морю и пользования проливами. Кучук-Кайнарджийский мир превратил Россию в черноморскую державу и значительно укрепил ее позиции в Закавказье и на Балканах. Православная церковь на территории Турции была поставлена под покровительство России. [-4] «…требовала даже не личного соединения наподобие Швеции с Норвегией…» — С XIV века Норвегия находилась в политической зависимости от Дании, а в 1814 г. ей была навязана уния со Швецией, которая действовала до 1905 г., когда Норвегия стала независимым государством. [-5] «…право, вроде польского не позволям…» — принцип liberum veto т. е. полного единогласия при решении дел в Польском сейме Речи Посполитой, позволяющий делегату шляхты без мотивировки отклонять любое решение; чтобы добиться отрицательного результата, было достаточно устного несогласия («не позволям») хотя бы одного из присутствующих делегатов шляхты. [-6] Венский трактат 1815 г. — акты о послевоенном переустройстве Европы, подписанные на Венском конгрессе Россией, Великобританией, Австрией, Пруссией и побежденной Францией. Венский конгресс в 1815 г. провозгласил создание Священного Германского союза, включавшего Австрийскую империю и 38 германских государств, во главе с Пруссией. Германский союз не обеспечивал единства Германии, являясь, по сути, формальным образованием. [-7] «…у Дании руки были в самом деле связаны трактатом…» — в отличие от Шлезвига, Гольштейн входил в Германский союз, что было признано Лондонским протоколом 1852 г. [-8] «..бестолковый Франкфуртский парламент…» — Франкфуртское Национальное собрание, созванное в период революции 1848-1849 гг. в Германии и не обладавшее реальной властью, прославилось бесплодными прениями депутатов. [-9] «…о великом преступлении раздела Польши…» — Три раздела Польши (1772, 1793, 1795) были осуществлены по инициативе Пруссии и Австрии. Первоначально Россия противилась вынашиваемым Пруссией совместно с Австрией планам раздела Польши, ограничиваясь дипломатическим давлением на правящие круги Речи Посполитой по так называемому «диссидентскому вопросу», т. е. вопросу об угнетенном положении в Польше украинского и белорусского населения, исповедующего православие. Мятеж польских конфедератов, выступивших против решения сейма об уравнении православных и протестантов в правах с католиками, заставил Екатерину II пересмотреть свою позицию. В результате трёх разделов Польши польские земли вошли в состав Австрии и Пруссии. В состав России возвращены Белоруссия, Правобережная Украина, западноукраинские земли (без Львова), часть Литвы, Латгалия и Курляндия. [-10] «…при образовании Кавуром и Гарибальди Итальянского Королевства? Поступки правительства Виктора-Эммануила…» — Кавур Камилло Бензо (1810-1861), граф, первый премьер-министр Пьемонта (Сардинского королевства) и объединенного Итальянского Королевства, прибегал к тактике тайной дипломатии и политических интриг, вёл двойную игру: заигрывал с Гарибальди, тайные сделки с Наполеоном III. Гарибальди Джузеппе (1807-1882), лидер итальянской демократии, возглавивший борьбу народных масс за объединение Италии. Виктор-Эммануил II (1828-1878), итальянский король, боясь широкой популярности Гарибальди, использовал методы тайной дипломатии и разного рода интриги. Кавура также [-11] «…шесть или семь миллионов австрийских немцев были соединены с 30 миллионами славян, мадьяр, румынов, итальянцев».— Здесь Данилевский имеет в виду Австро-Венгрию, которая как многонациональное государство существовала до Версальского мирного договора 1918 г. Ее называли «лоскутной» монархией. [-12] «…первоначальный план Наполеона III относительно Италии осуществился бы».— Наполеон III в 1859 г. предлагал после освобождения от власти Австрии создать на Аппенинском полуострове государство под верховенством Ватикана и покровительством Франции. [-13] «…от нападения Франции она всегда нашла бы поддержку и защиту в России… как это было в 1840 году». — Франция поддерживала Египет в его войне с Турцией, что ставило под угрозу проливы Босфор и Дарданеллы. По соглашению пяти держав (Россия, Англия, Пруссия, Австро-Венгрия, Франция), в начале 1840 г., Российскому флоту поручалась защита неприкосновенности проливов с условием гарантии их свободного режима для всех стран. [-14] «…бельгийцам, восставшим против Голландии…» — В августе 1830 г. в Бельгии произошло восстание против голландского господства. Созданный восставшими Национальный конгресс провозгласил независимость Бельгии. Эта акция была поддержана Францией. В результате Лондонская конференция 1831 г. (Франция, Англия, Россия, Австрия, Пруссия) признала Бельгию суверенным государством. [-15] Вестфальский мир 1648 г., подписанный германским императором, королями Франции и Швеции, положил конец Тридцатилетней войне, остановив вооруженную борьбу католиков с протестантами. [-16] Венская нота, так называемая примирительная, подписана в июле 1859 г. послами Франции, Англии, Австрии, России, Пруссии. Турция ее не признала. [-17] Синопское сражение 1853 г. между эскадрами России (под командованием П. С. Нахимова) и Турции, закончилось уничтожением всех турецких кораблей (16 флагов). [-18] Дунайские княжества — Молдавия, Валахия. [-19] Альберони (Альбертини) Джулио (1664-1752), кардинал, фактический правитель Испании при королеве Изабелле Пармской. Вёл политику с целью разрушения антииспанской коалиции (Австрия, Англия, Голландия), для чего пытался вовлечь в союз с Испанией Россию и Турцию. [-20] Абердин (Эбердин) Джордж Гамильтон Гордон (1784-1860), английский политический деятель, консерватор, министр иностранных дел, премьер-министр Англии во время Крымской войны (1853-1856). Военные неудачи английских войск на первом этапе кампании привели к отставке Абердина и замене его Пальмерстоном. [-21] «…новое правительство Франции искало случая к войне…» — Правительство Наполеона III (Луи Наполеон Бонапарт) (1808-1876), с декабря 1848 г. президента Второй республики, а с декабря 1851 г. императора Франции. Успех в Крымской войне Наполеону был необходим для популяризации своего режима.

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории