Академик Трубачёв Олег Николаевич.

К истокам Руси. Народ и язык.

Мысли о дохристианской религии славян в свете славянского языкознания.

Мысли о дохристианской религии славян в свете славянского языкознания. Статья представляет собой переработанный и переведенный на русский язык вариант авторского немецкого оригинала, публикованого в Zeitschrift für slavische Philologie (Bd. 54. 1. 1994) под названием «Überlegungen zur vorchristlichen Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft» — «Соображения о дохристианской религии славян в свете славянского языкознания».

Известный польский специалист по старославянской письменности, постоянно интересующийся также историей религии и религиозной терминологии, профессор Гданьского университета Лешек Мошинский представил нам в своей книге вариант праславянской (дохристианской) картины духовного мира. [Leszek Moszyński. Die vorchristliche Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft. — «Дохристианской религии славян в свете славянского языкознания.» Köln – Weimar – Wien, 1992.] Автор вполне сознает, сколь ответственна его задача – подвести обдуманный современный итог после исследований А. Брюкнера, С. Урбаньчика, X. Ловмянского и др., а также с учётом «новой сравнительной мифологии» школы Дюмезиля. Естественно, что он начинает с постановки вопросов, и первый из них – религия или мифология? Его ответ гласит (не только потому, что источники скудны и представлены неравномерно): «Фактически праславянской мифологии в классическом смысле не было. Так называемая праславянская мифология – это скорее научная фикция…» (с. 2). По мнению Урбаньчика, которого автор цитирует, мы обязаны термином «славянская мифология» традиции или же собственной лени (с. 17). Даже если дело не столь однозначно, ясно одно: теория Жоржа Дюмезиля с её трехчастным миром людей и богов не подходит безоговорочно к представлениям наших предков. При этом изображение может выглядеть интересно и даже красиво, но не без потерь для объективного знания, в первую очередь для славянского своеобразия (ср. с. 17).

После некоторых филологических вступительных наблюдений Мошинский занимается тем, что он называет «праславянской полидоксией»: магией, колдовством — влъхвъ, врачь, балии, диво, чудо, а главным образом – демонологией: праслав. *vьlkod(ь)lakъ —«оборотень», которое автор этимологизирует как *vьlko-kud-ьl-akъ> «похожий на волка» + «взлохмаченный, кудлатый», далее: опырь-*opyrь/ opirь -«привидение», толкуемое Мошинским не совсем вразумительно как «пернатая пленённая душа умершего» (?), тогда как имеется в виду revenant, «возвращающийся мертвец», который способен покидать свою могилу, т.е. «нечто, вылетающее наверх», при этом o– восходит к и.-е. *ana -«вверх», «сверху», в гетеросиллабической позиции – on– в праслав. *on-utja (рус. онýча -«верхняя обмотка«) с сербо-хорв. вàмпūр -«вампир», «упырь» в качестве праславянского словообразовательного варианта *vъnъ-рirъ/pyrь, тоже «улетающее», «ускользающее наружу». За этими апокрифическими существами следуют праслав. *běsъ и *čъrtъ, нашедшие – хотя и неодинаковый – доступ также в христианскую терминологию, особенно *běs – главный термин для беса, дьявола. Не удовлетворившись этим вполне, создали для той же цели уже в раннее время ещё несколько неологизмов, уклончивых табуистических обозначений: неприязнь, калька с др.-в.-нем. un-holdo, и «лѫкавыи»— «ходящий извилистыми путями», не говоря о синонимах, представляющих собой книжные заимствования из греческого и семитского, но ничего общего с праславянской религией не имеющих (см. о них специально дальше в книге Мошинского).

Дальнейший особый вопрос в книге Мошинского представляет способ обозначения души в славянском. Христианское учение о бессмертии человеческой души не означает, что в понимании некрещеных славян душа человека сразу после смерти умирала, что к тому же было бы несвойственно анимистическому мировоззрению. Об исконно праславянских терминах *duхъ, *duša, канонизированных христианством, мы ещё будем говорить дальше. Здесь отметим лишь, что праслав. *duša, возведенное христианством в ранг универсального термина для «бессмертной души», ранее, вероятно, употреблялось как обозначение «живой души», что было также в соответствии с этимологией слова *duša — душа живая, дыхание. Уклончивый, табуистический взгляд на обозначаемое, а с христианской точки зрения, суеверный взгляд – вот что было мотивом всех иных названий похождений души после смерти человека. Я имею при этом в виду такие слова, как *navь, *mana и др. Похоже, Мошинский недооценил эту разницу между христианским и дохристианским способом видения. Это сказалось на толковании слов, например *navь. Архаическое обозначение мертвеца (ст.-слав. *навь, νεϰρός, mortuus: род. п. мн. «из навии» = «отъ мрътвыхъ», Ио. 12, 9) имеет достоверное праиндоевропейское происхождение. Для меня остается не вполне понятной мысль Мошинского о вторичном распространении этого слова у восточных славян (буквально: «…во время так называемого второго южнославянского влияния«, с. 27).

И это при том что древнейшие летописи, а также народные говоры, великорусские и украинские, обнаруживают довольно порядочное словарное гнездо: «навь», «навье», «навий», «нáвский день» – «день поминовения покойников», «нáвський (мáвський) велúкдень», «нáвъя кость», укр. «мáвка» – «некрещеный ребёнок женского пола, обращённый после смерти в русалку». Отсутствие праслав. *navь в польском заслуживает особого объяснения, но не является «неопровержимым» аргументом против принадлежности этого слова к праславянской демонологии (ср. с. 28).

С миром душ умерших связано слово «Велес»: некий мифический Велес упоминается в «Слове о полку Игореве«, ещё один veles – в старочешском ругательстве k velesu (что-то вроде «к черту»). Определенные родственные отношения с лит. velės мн. «души умерших», vélnias -«чёрт», известные с давних пор, не являются, однако, основанием для того, чтобы объяснять вместе с автором славянское слово как заимствование из балтийского (с. 29 – 30, 43), тем более что сам Мошинский несколькими страницами дальше, а также в другом месте настойчиво приписывает его влияниям кельтского, хотя и здесь речь скорее идёт об индоевропейских родственных связях. Это своеобразное корневое гнездо будет интересовать нас также в дальнейшем. Повелитель низин и загробного мира ᚹᛖᛚᚩᛞᚢ — Веладу

Кроме нескольких германизмов и латинско-романских элементов различного распространения из понятийной сферы мира духов (польск. skrzat и родственные, strzyga, striga, ст.-слав. русалии, откуда рус. «русáлка») автор отмечает собственно славянские слова, вероятно, более позднего образования, главным образом в польской форме (zmora, topielica, południca, dziwozona), не подвергая их дальнейшему анализу (см. с. 31), что было бы, возможно, интересно в плане истории слов и понятий, включая отношения христианско-дохристианского взаимодействия, ср., например, тему беса полуденного (рус.-цслав.) – daemon meridionalis.

О возможно праславянском женском божестве *Mokošь, др.-рус. (у Мошинского altostslav) Мокошь автор не может нам сообщить ничего нового (с. 32). Мошинский трактует раздельно вышеупомянутый мир духов (III, Праславянская полидоксия. С. 18 – 37) и собственно мир богов (III. Праславянская религия. С. 38 – 113), что, кажется, до некоторой степени противоречит его собственному суждению: «Праславянские демоны не стояли между человеком и богом…» (с. 37). Если развить его логически несколько дальше, это суждение обрело бы такую формулировку, что праславянские духи обязательно принадлежали к тому же миру, что и праславянские боги, а историко-типологическим основанием для этого явилось то, что понятие «богов» едва ли было у праславян столь законченно и развито, как в более развитой религии; оно было у них на полпути в этой эволюции. Приблизительно так обстояло дело с варварскими βασιλεĩς, reges в античной и средневековой традиции: это не были цари, короли в собственном смысле слова. Наша попытка ослабить оппозицию «дух – бог» в праславянской культуре даст также дальнейшую перспективу для суждений о предмете в его истории. Ввиду расплывчатости примитивного понятия бога мы вправе усомниться, что процесс протекал точно так (как представил его Дитрих у Мошинского, с. 38 – 39): «…и.-е. *deiuos «бог – господин ясного неба«… [>] *bhagos > *Bogь -«бог-податель». Но, спрашивается, знали ли вообще прежде древнейшие праславяне это *deiuos -«бог».

Равным образом должно считаться расплывчатым славянское обозначение рая -*rajь. Отсутствие оппозиции рай – ад (не говоря уж о чистилище, purgatorium!) имело своим следствием то, что праслав. *rajь могло означать только «потусторонний мир» вообще. Сравнивать его по-прежнему с иран. rāu -«богатство», «счастье» (как это делает Мошинский: с. 39. Примеч. 159) теряет всякий смысл. Я обсудил эту проблему подробнее в другом месте, сославшись на мнение Мейе о том, что славянское название рая *rajь имеет ярко выраженный народный характер, а кроме того, указав на то абсолютно игнорируемое обстоятельство, что европейский, международный термин для рая был получен через посредство греч. παράδεισος — Парадиз — из совершенно другого иранского источника с исходным значением «огороженное место», «парк».

В вопросе об иранских этимологиях древнерусских теонимов Хорсъ, Стрибогъ, Cѣмарглъ Л. Мошинский занял сдержанную позицию, следуя в этом Ю. Речеку (с. 47). Тем больше бросается в глаза готовность Мошинского считать, что кельтские влияния простирались до острова Рюген (с. 50). Неиранское происхождение восточнославянского бога Хърса/Хорса.

Но современное языкознание отвечает на вопрос о кельтах на берегах Балтийского моря отрицательно (ср., например, решительную критику подобных рассуждений Шахматова у Фасмера).

Котёл из Гундеструпа, Дания, серебро, 1 век н.э.

Во всей Зарейнской Германии кельты едва ли продвинулись севернее верховьев Эльбы, что же касается некоторых более северных находок (например, серебряный котёл с кельтскими богами, найденный в Дании), то их можно отнести на счёт торгового и военного импорта.

При этом не все и в аргументации Мошинского относится к языкознанию в собственном смысле слова, будь то засвидетельствованное у прибалтийских славян и, по мнению Мошинского, кельтское почитание лошадей или же многоголовость богов (там же), например Triglov у полабских славян, несмотря на то, что автор никак не может решить сам, не скрывается ли в этом образ христианской Троицы (с. 59). Поликефалия (вариант: полимастия «многососцовость») принадлежит, однако, к распространенным представлениям о божествах, её пытались связать с родовой организацией. Мошинский высказывает предположение, что в имени полабского бога Prove vel Prone (следовательно, совершенно недостоверном со стороны формы) представлено имя кельтского бога Borvo/ Bormo (с. 52), но против этого объективно свидетельствует славянская по виду форма имени, вероятно, того же самого бога ПореВитус — Poreuithus, явно образованная с адъективным суффиксом —ov-itъ, pora — пора -«время года», «жизненная сила». Неправдоподобность реконструкции и эмендации *Taran-vitъ (?) из Turupit в древнеисландском источнике (с. 55) означают для нас невозможность говорить о каком-то боге по имени *Taranь из кельтского Taranis.

Далее, автор Л. Мошинский склонен видеть в слав. Veles заимствование из древнекельтского *uel-ēt-s, откуда древнеирландское fili (им. п.) — «поэт», «ясновидящий», (род. п. fled, дат. flid, вин. fleda). Но, насколько уже явствует из исторического имени (возможно, кельтского по происхождению) ясновидящей жрицы – Veleda – у одного германского племени (по Тациту), заимствованное имя скорее кончалось бы на -t– или -d-, не говоря о прочих сомнениях со стороны формы, а также семантики (в случае со славянским Велесом речь идёт о божестве, а не о поэте или ясновидце). Поэтому целесообразно оставить пока кельтское слово в стороне, а имя Велес нам ещё потребуется обсудить в более широких связях.

Но сначала обратимся к главному слову как христианской, так и дохристианской славянской религиозной лексики, – прилагательному *svętъ. Это слово обладает в историческую эпоху во всех славянских языках практически одним-единственным значением «святой», и его охотно воспринимают как христианское и опрокидывают в праславянскую древность. Но это вряд ли имеет что-нибудь общее с семантической реконструкцией. Так, автор Л. Мошинский неоднократно утверждает, что праславянское *svętъ первоначально означало «светлый», «блестящий» (с. 60, 93). Один из богов у северо-западных славян носил имя Svętovitъ. Это имя, с одной стороны, стоит в ряду двучленных, по большей части княжеских, личных собственных имен, таких как рус. Святослав, Святополк, ст.-польск. Šwiętosław, Šwiętopełk, так же и у других славян, с другой стороны – в ряду производных имен с суффиксом -ovitъ (см. выше), ср. прежде всего древнеполабские теонимы Яровит — Jarovit, Руевит — Rujevit, Поревит — Porevit. Было бы заблуждением реконструировать на их материале существительное *vitъ (с каким бы то ни было значением – dominus, polens или «бытие», ср. с литературой в рассматриваемой книге Мошинского, с. 61). Не менее нелепой представляется попытка усмотреть в нём чуть ли не «верховного бога лехитских славян по имени *Vitъ>» (M. Рудницкий у Мошинского, там же) или, наконец, христианского святого Вита.

Эти мифы современной науки отдают чистой народной этимологией и напоминают мне похожий лингвистический анекдот из области далматинско-хорватского (рассказанный мне в свое время в Загребе), а именно: апеллатив svetiònik -«маяк», разумеется, из *světidlьnikъ, сюда же русское «светильник», некоторые тамошние жители понимали как *svуtī Onik (род. п. svetog Onika!) «святой Оник»… Едва ли удачна ещё одна этимология -vitъ в составе имени Svętovit из первоначального *-viktъ < и.-e. *ueik-t– или *uīk-t– со значением корня «жизненная сила», ср. лат. victima -«жертва».

Нам кажется более перспективным предполагать в образованиях на -ον-itъ своего рода степень сравнения, ср. мнение Р. Якобсона о том, что в случаях Яровит — Jarovit, Руевит — Rujevit, Поревит — Porevit мы имеем дело с обозначениями различных ступеней жизненной силы. Тем самым мы возвращаемся к концепции Svętovit как суффиксального производного. Этому вполне отвечает констатация, что Svętovit является эпитетом. Этимология и употребление слова *svętъ подсказывают нам несколько иное решение, отличное от первоначального значения «светлый», «блестящий«, как у Мошинского, выше. И.-e. *kuen-to– (откуда слав. *svętъ) обнаруживает исходное значение — «набухший», «выросший», «усилившийся». Tepминология сакрального характера с оттенком внешнего «сияния» прибавился сюда позже.

Мы согласны с Топоровым, что, например, Святослав -*Svęto-slavъ – «не тот, чья слава «сакральна», но тот, у кого она возрастает, ширится». Но, может быть, ещё явственнее это в случае с именем Святополк — *Svętopъlkъ = «тот, полк (дружина) которого множится». Широко употребительная по сей день русская пословица «Свято место пусто не бывает» , которую следует понимать в том смысле, что изобильное место не бывает пустым, говорит сама за себя и дышит архаикой. Мы имеем здесь перед собой смысловую оппозицию, едва ли замеченную исследователями, святой – пустой (т.е. с чертами досакрального, дохристианского употребления и при полном отсутствии признаков блеска). Русское пустосвят — «исполнитель внешних обрядов для виду» (словарь Даля), уже показывает дальнейшее семантическое развитие. Одним словом, исследуя старую религиозную терминологию и через неё – более древнее состояние культуры, мы нередко рискуем модернизировать и подгонять под свой собственный (христианский) способ видения многое из исследуемого. Что и случилось с Мошинским, который резюмирует своё исследование таким образом (с. 124): «Праславяне имели только одного Бога, которого они представляли себе как «лучезарного подателя» (svętъ Bogъ)». Даже если посмотреть на дело чисто филологически, оно представляется далеко не таким простым и однозначным. Возьмем общеизвестное и цитируемое также Мошинским место из Прокопия (De bello Gothico III 14, 23): θεόν μέν γάρ ενα, τόν της άστραπης δημιουργόν άπάντων κύριον μόνον αύτόν νομίζουσιν είναι – «они (славяне. – О. Т.) имеют одного бога, творца молнии, которого они считают единственным господином всего сущего» (так у Мошинского, с. 66). Но было бы небесполезно для всех дальнейших догадок автора о том, имеем ли мы здесь дело с монотеизмом или энотеизмом, уделить внимание тому факту, что лучшая рукопись Прокопия дает именно чтение: θεων (не θεόν! – О. Т.) μέν γάρενα… (и далее по тексту), т.е. надо читать «одного из богов». Таким образом, что было чрезвычайно характерно для дохристианской, праславянской религии, так это множественное бози —*bozi (вин. п. мн. *bogy, ср. специально русскую начальную летопись о деятельности Владимира в связи с языческим пантеоном и последовавшим затем низвержением богов), а не singulare tantum *Bogь, столь привычное для христианского мироощущения. Может быть, именно это культурно-исторически вторичное восприятие побудило автора к построению несколько деланной этимологии праслав. *dadjьbogъ как некоей формулы приветствия *dadjь Bogъ «дай Бог (тебе счастья)», своеобразный эквивалент христианского съпаси Багъ -* рус. спасибо (с. 68 – 69).

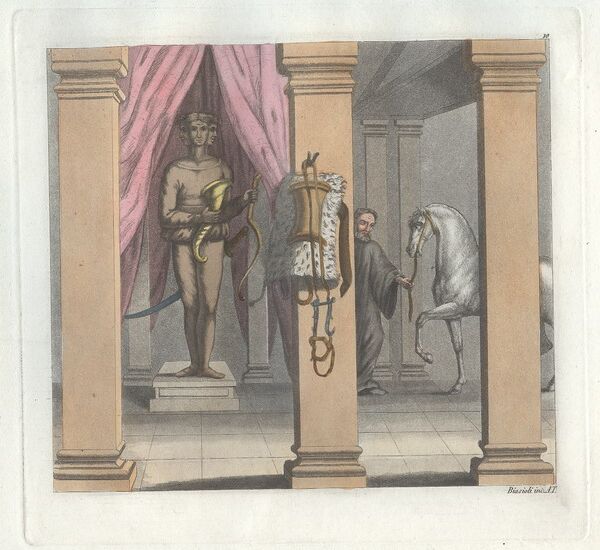

Храм Святовита Триглава

Остаются уязвимыми для критики и рассуждения автора о том, что мы должны называть религию праславян не языческой («поганьскъ»), а дохристианской (с. 123, 125). Из этого можно было бы сделать явно опрометчивый вывод, будто речь идёт только о немногих столетиях, собственно предшествующих введению христианства, то есть отрезке времени, которым традиционно любят оперировать историки языка. Но это не так.

Русский след Русский след в мировой истории

Русский след Русский след в мировой истории